注意転導は老化?発達障害顕在化? ― 2024年05月06日

最近、注意の転導が激しい。コップを取りに行こうと台所へ行く時に床の埃が目に付いたりすると掃除機をかけだしコップを持ってくるのを忘れてしまう。物干しのために洗濯物を洗濯機から取り出すつもりが風呂場が目に入り掃除を始めてしまい部屋に戻って物干しを忘れたことを思い出す。玄関の修理をするために小さなネジを外して部屋に戻ろうとするときに、ポストに入った郵便物が気になり取り出し際でネジを地面に落として見つからなくなる。「ついで行動」はものぐさ性格もあるが、最近はついでというより目に入ったものに注意が移って肝心なメインの行動を忘れたりおろそかになったりする。これは老化によるものだと思ってきたが、どうにも多すぎると気になっていた。

熊本大学では認知症が疑われ、認知症専門外来に訪れた446名の患者についての調査研究を行った。約1.6%にあたる7名は認知症ではなく、高齢によって顕在化した発達障害の1つである「注意欠陥多動性障害(ADHD)」であったと昨年に発表した。子供のADHDの比率は1割程度で成人期には2%程度だと言われる。その傾向があっても成長によって自分で制御していくようになる表れだろう。その延長線上で考えれば加齢によって前頭前野の働きは次第に劣化し、抑制していた注意の転導や衝動性が顕在化するのだろう。子供時代に既往歴のあるワシはたぶんこれがあてはまる。ADHDの治療薬で効果が出たことも確認されたらしいのでお世話になるかもしれぬ。

熊本大学では認知症が疑われ、認知症専門外来に訪れた446名の患者についての調査研究を行った。約1.6%にあたる7名は認知症ではなく、高齢によって顕在化した発達障害の1つである「注意欠陥多動性障害(ADHD)」であったと昨年に発表した。子供のADHDの比率は1割程度で成人期には2%程度だと言われる。その傾向があっても成長によって自分で制御していくようになる表れだろう。その延長線上で考えれば加齢によって前頭前野の働きは次第に劣化し、抑制していた注意の転導や衝動性が顕在化するのだろう。子供時代に既往歴のあるワシはたぶんこれがあてはまる。ADHDの治療薬で効果が出たことも確認されたらしいのでお世話になるかもしれぬ。

コーナン ― 2024年05月03日

いつもはガラガラの駐車場が今日は満車に近い。連休後半の昼下がり、コーナンは大繁盛だ。何か特別なものが売れているわけではない、あれこれ商品を見歩いて気にったものを一つ二つ買っていく客がほとんどのようでレジはそんなには込み合わない。ワシは朝顔の栽培に必要なポールを買った。そろそろ植え時だが、ひまわり畑にではかぶってしまうので6月に開花するラベンダーの前に植えることにした朝顔の開花は7~8月なのでラベンダーが終わるころにツルが伸びていくはずだ。

ツルが下に向かうつばめ朝顔やマリーゴールドの種もある。連休が明けたら今のハナビシソウやらマーガレットコスモスを抜いてチューリップの球根を掘り出して夏に向けて庭仕事を始めようかと思う。

ツルが下に向かうつばめ朝顔やマリーゴールドの種もある。連休が明けたら今のハナビシソウやらマーガレットコスモスを抜いてチューリップの球根を掘り出して夏に向けて庭仕事を始めようかと思う。

セルフレジ ― 2024年05月01日

連休中でもスーパーマーケットは人が多い。レジにはずらりと人が並んでいる。こういう時はセルフレジ一択となる。スーパー指定のスマホ決済にしようとアプリを見ると更新マークがついている。いつも急いでいるときに限って決済アプリが更新を求めるのはあるあるだ。WIFIがないので更新するのに3分程度かかるのをイライラしながら待つ。やっと更新が終わってバーコードを読みとっていくが、商品によってバーコード位置が違うので探すのに時間がかかり焦る。レジ店員なら慣れているのでスラスラ読み込めるが今日は仕方がない。

やっとバーコードを読み終えて清算しようとすると残高が足りない。昔ならここで現金読み取り機まで行って現金の読み込み手続きをしていたのだが、半年前から貯金口座と連携するようになっていたので助かった。いまだに口座と連携しない店舗があるのだが、そいう店舗は敬遠している。しかし、このスーパーは連携といってもスイカのようにいちいち定額を選択をして増額しないといけない。面倒くさいと思いながら1万円を追加して購入を終えた。セルフなのだからもっとスマートにできないものか。

やっとバーコードを読み終えて清算しようとすると残高が足りない。昔ならここで現金読み取り機まで行って現金の読み込み手続きをしていたのだが、半年前から貯金口座と連携するようになっていたので助かった。いまだに口座と連携しない店舗があるのだが、そいう店舗は敬遠している。しかし、このスーパーは連携といってもスイカのようにいちいち定額を選択をして増額しないといけない。面倒くさいと思いながら1万円を追加して購入を終えた。セルフなのだからもっとスマートにできないものか。

高校授業料無償化(2) ― 2024年04月30日

公立高校も私立高校も無償化すると経営努力を惜しまぬ私学が生徒を集めてしまい、公立は私学の滑り止めになり、学力の低い生徒が集まりやすい高校は定員割れも起こる。この事態を防ごうと、地方の教育行政は一部の公立高校に特化してサイエンス校だの国際学科だのを設けて学力の高い上澄みの生徒だけを集めようとしてきたが、これに対応した教員人材を集めようとしても私学の資金力には太刀打ちできず、そればかりか各校から有能な人材を引き抜いた結果、平均的な高校の教員人材の質が低下したのは否めない。公立校の教員は私学とは違い、どこで勤務しても給与は同じで、その能力を金銭的に評価はされない。だが、本来公立校の教員は金銭や地位とは関係なく生徒に奉仕するところに意味がある。上澄みだけの生徒を集めて高い知識を授けるだけが学校の役目ではないからだ。

現実的には皆が同じ「学力」になるわけがないし、受験が求める「学力」は能力の一部分でしかない。しかし、この一部分の能力によって進学先や就職先が決まっていくのも現実だ。子弟の将来を考えるならば多くの親が少しでもその可能性を高めようとして、有名大学に進学させる経営努力を正面に打ち出す私学を選ぶのは当然だ。我が家の収入に影響がなければその選択はますます私学に集中にする。こうして高校の一律無料化の施策は、高校の独自色を失わせ一人でも多くの子弟を有名大学に進学させる目的一択になってしまう。しかし、もはやこれは学校ではなく受験学力のスクリーニング機関だ。それならばAI搭載機器で生徒に勉強させる方が効率が良い。教育はかくして崩壊していくとワシは思う。無償化とは税金化であるばかりか税金を使った学校破壊の道でもある。エリート教育は資金に余裕のあるものが受ければいい。金持ち以外の家庭の子弟は受験能力で輪切りされることなく様々な学力や能力を持つ生徒が在籍し、受験能力とは別の能力が見いだされる、ゆったりとした学校環境が必要だ。

現実的には皆が同じ「学力」になるわけがないし、受験が求める「学力」は能力の一部分でしかない。しかし、この一部分の能力によって進学先や就職先が決まっていくのも現実だ。子弟の将来を考えるならば多くの親が少しでもその可能性を高めようとして、有名大学に進学させる経営努力を正面に打ち出す私学を選ぶのは当然だ。我が家の収入に影響がなければその選択はますます私学に集中にする。こうして高校の一律無料化の施策は、高校の独自色を失わせ一人でも多くの子弟を有名大学に進学させる目的一択になってしまう。しかし、もはやこれは学校ではなく受験学力のスクリーニング機関だ。それならばAI搭載機器で生徒に勉強させる方が効率が良い。教育はかくして崩壊していくとワシは思う。無償化とは税金化であるばかりか税金を使った学校破壊の道でもある。エリート教育は資金に余裕のあるものが受ければいい。金持ち以外の家庭の子弟は受験能力で輪切りされることなく様々な学力や能力を持つ生徒が在籍し、受験能力とは別の能力が見いだされる、ゆったりとした学校環境が必要だ。

高校授業料無償化(1) ― 2024年04月29日

東京都は、高校の授業料を2024年度から所得制限を撤廃して実質無償化した。これについて「九都県市首脳会議」のなかで議論が行われた。「教育は国による統一的な制度設計が基本」「一部の自治体が単独で行い不均衡が生じている」「住んでいる地域によって差がつくべきではない」と近隣自治体の首長は不公平だと批判した。都知事はこれについて「人口1人当たりの一般財源で見ると、都は全国平均と同水準にある」から財源の差ではないと不公平論を退け、他の居住地より出費も多い東京の授業料無償化は緊急焦眉の課題だと一蹴した。すでに国の支援では公立高校授業には年収910万円未満に年間11万8800円が支給され無償だ。私立高校授業料にも年収590万円未満の世帯に最大39万6000円が加算支給されている。ただ、私学の年間授業料は平均70万程度なので全額無償にまでは至っていない。つまり、私学授業費の差額にも東京や大阪などは全額無償化する施策を打ち出したわけだ。

都市圏の私立高校の生徒数は10年程前から公立高校の生徒数を超えようとしている。少子化と無償化施策が公立校生徒数を減らす結果に拍車を掛けているのは間違いない。私学の教育内容が公立より高く支持されているとも言える。今や都市圏の公立高校の多くは有名私学の滑り止めになっているともいえる。学校選択に学費の格差が無くなり努力すれば高い教育内容が手に入るとなれば私学を選ぶ子弟が増えることは自明の理だ。もともと公立学校は低所得家庭の子弟でも後期中等教育が受けられることが目的だ。私学の高い学費は払えぬが、学力の高い子弟に開かれたのが名門公立学校だった。しかし、少子化の中、他校と鎬を削って経営努力を重ねる私学に、競争と無縁の公務員教員が勝てるわけがない。高校教育の無償化はこうした経営格差を浮き彫りにして私立高校の士気の高さが顕在化したともいえる。次回は、行き過ぎた教育の無償化は公教育破壊につながる可能性を述べていきたい。

都市圏の私立高校の生徒数は10年程前から公立高校の生徒数を超えようとしている。少子化と無償化施策が公立校生徒数を減らす結果に拍車を掛けているのは間違いない。私学の教育内容が公立より高く支持されているとも言える。今や都市圏の公立高校の多くは有名私学の滑り止めになっているともいえる。学校選択に学費の格差が無くなり努力すれば高い教育内容が手に入るとなれば私学を選ぶ子弟が増えることは自明の理だ。もともと公立学校は低所得家庭の子弟でも後期中等教育が受けられることが目的だ。私学の高い学費は払えぬが、学力の高い子弟に開かれたのが名門公立学校だった。しかし、少子化の中、他校と鎬を削って経営努力を重ねる私学に、競争と無縁の公務員教員が勝てるわけがない。高校教育の無償化はこうした経営格差を浮き彫りにして私立高校の士気の高さが顕在化したともいえる。次回は、行き過ぎた教育の無償化は公教育破壊につながる可能性を述べていきたい。

連休 ― 2024年04月28日

連休が昨日より始まった。中3日を休めば10連休だとメディアが報じていた。昔から連休は好きではない。人ばかり多くて落ち着かないだけだ。子供がいるときは仲間と車を出して遠出するけど気持ちは休まらなかった。唯一宮津の山奥にあるペンションだけは下界と隔絶されていて、好んで出かけていた。ログハウスの木の香りが眠気を誘いいくらでも眠っていられるような感じだ。けれども子供が小さいうちというのは長男長女が中学に入るくらいまでで10年程の期間だった。ログハウスの周辺にはゼンマイやわらびが採れて娘と一緒に摘んでいた。けれどもそんな愛おしい日々はあっという間に過ぎて子供たちはもはや中年に差しかかり、ワシがたどってきた道をトレースしている。

ワシはサンデー毎日なので連休と言われて気が付く程度で特にこれと言って気持ちは動かない。こんな気持ちは情けないのかと思いつつ一人でキャンプに出ようと思っている。ところが連休が明ければあれこれの関りで遠出ができない。今年もまた、梅雨の時期に旅をすることになりそうだ。

ワシはサンデー毎日なので連休と言われて気が付く程度で特にこれと言って気持ちは動かない。こんな気持ちは情けないのかと思いつつ一人でキャンプに出ようと思っている。ところが連休が明ければあれこれの関りで遠出ができない。今年もまた、梅雨の時期に旅をすることになりそうだ。

スマートメーター怖い? ― 2024年04月27日

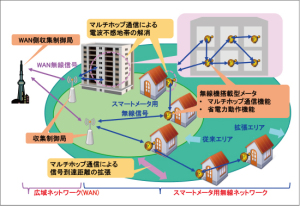

電気ガス水道のスマートメーターの電磁被ばくが怖いというデマが拡がっているそうだ。スマートメーターは、漏電漏水やガス漏れを検知し会社側から供給を止めることができるし検針員が不要になり供給会社は人件費削減になる。スマートメーターに内蔵する小電力送受信機によって近隣のスマートメーターにつながってバケツリレーのようにしながら基地局に集約されて会社側で管理する仕組みだ。このスマートメータに内蔵される小電力送受信機が発生させる電磁波の被ばくが怖いというデマがネットを通して流布されている。いったいどこの誰が言い出したのかは知らないが、あほらしすぎて話にならない。人体に影響を与えない電磁波強度は30ミリガウスという国の基準値がある。家庭内の電化製品はだいたいこの基準値を意識して作られてはいる。

電子レンジや掃除機の真横に立てば稼働中は200mG、電磁調理器では100mGとかなり強度が高い。ホットカーペットや電気こたつ、スマホやタブレットPC、コードレス固定電話も電磁波を出す。それに比べれば小さなバッテリーだけで稼働する屋外に設置されたスマートメーターの発生させる電磁波がどれだけ少ないか想像できるはずだ。理科の知識が弱すぎるとしかいいようがないが、学校は原爆や原発事故の悲惨さを印象だけで教え被ばくを科学として教えていない。電波を出すものがだめならまずスマホも電子レンジ調理もやめなければならない。しかし、そんなことより送電線や電車架線等高圧線の近辺に住むのは危険だということこそ広めてほしい。

電子レンジや掃除機の真横に立てば稼働中は200mG、電磁調理器では100mGとかなり強度が高い。ホットカーペットや電気こたつ、スマホやタブレットPC、コードレス固定電話も電磁波を出す。それに比べれば小さなバッテリーだけで稼働する屋外に設置されたスマートメーターの発生させる電磁波がどれだけ少ないか想像できるはずだ。理科の知識が弱すぎるとしかいいようがないが、学校は原爆や原発事故の悲惨さを印象だけで教え被ばくを科学として教えていない。電波を出すものがだめならまずスマホも電子レンジ調理もやめなければならない。しかし、そんなことより送電線や電車架線等高圧線の近辺に住むのは危険だということこそ広めてほしい。

春眠暁を覚えず ― 2024年04月26日

「春眠暁を覚えず」は「春の夜は眠り心地がいいので、朝が来たことに気づけずつい寝過ごしてしまう」という意味。中国の詩人である孟浩然の「春暁」の漢詩の冒頭部分に由来している。「春眠」は3月中旬から4月上旬まで使われる。春の眠気は、夜にぐっすり眠れていないことが原因で、寒暖差や鼻炎症状などが原因で起こる。原典通りだと少し季節は遅いが、最近は首が痛くて午前4時ころに目が覚めて、また眠ると朝9時ころまで眠っている。一日のリズムがひどく崩れてしまうが不快ではない。目覚めると鶯がしつこく鳴いている。このへんは孟浩然の描写と同じだ。

今日はゴミの日なのでゴミ収集車が通過しないうちに家じゅうのゴミをまとめて外に出す。古紙回収の日でもあるので、Amazonやら通販で届いた段ボールをまとめて外に出す。1カ月ためると結構な量になる。「春眠ごみ収集は覚えている」。ついでに庭の草抜きをして雑草をゴミに出す。そろそろ、ひまわりや朝顔、マリーゴールドの植え時だ。Amazonで種を注文した。

今日はゴミの日なのでゴミ収集車が通過しないうちに家じゅうのゴミをまとめて外に出す。古紙回収の日でもあるので、Amazonやら通販で届いた段ボールをまとめて外に出す。1カ月ためると結構な量になる。「春眠ごみ収集は覚えている」。ついでに庭の草抜きをして雑草をゴミに出す。そろそろ、ひまわりや朝顔、マリーゴールドの植え時だ。Amazonで種を注文した。

「消滅可能性」自治体 ― 2024年04月25日

「人口戦略会議」が24日発表した人口減少問題の分析結果では、全体の4割超にあたる744自治体が「消滅する可能性がある」とされた。わが町大山崎町は京都府の中でただ二つ木津川市と並んで消滅から免れる自治体となった。分析の視点は簡単だ。30年後の人口の増減と子供を産む女性がどれだけいるかだ。隣の長岡京市は消滅自治体ではないが人口対策が必要な「その他の自治体」と分類されている。要は土地価格が高すぎて若年層が居住するには難があるらしい。翻ってわが町は交通がやや不便で土地価格が安く、子育て環境もそこそこ整備されているので若年層が流れ込み子供産む女性が減少しないという結果だそうだ。

しかし、30年後我が国の人口は1億人を下回り確実に減少する。30年後を自治体別に分析したとて、人口減少は100年間続き5000万人まで減少する。これを子育て支援だのなんだと言って防止することは統計上不可能だ。減っていくものは自然現象だとして受け入れた方が新たな手立てが考えやすい。今の半分の人口で稼げる国を想定していく方が現実的だ。所得を倍増し生産も倍増する政策だ。その解は税や社会保険料を減らして可処分所得を増大し、流通する貨幣を増大させる金融緩和と景気をよくする財政政策しかない。今の制度では人口減少に見合わない。100年先の人口減少を見越したドラスティックな政治が求められている。しかし、今の政治家たちや官僚の頭では程遠い気もする。

しかし、30年後我が国の人口は1億人を下回り確実に減少する。30年後を自治体別に分析したとて、人口減少は100年間続き5000万人まで減少する。これを子育て支援だのなんだと言って防止することは統計上不可能だ。減っていくものは自然現象だとして受け入れた方が新たな手立てが考えやすい。今の半分の人口で稼げる国を想定していく方が現実的だ。所得を倍増し生産も倍増する政策だ。その解は税や社会保険料を減らして可処分所得を増大し、流通する貨幣を増大させる金融緩和と景気をよくする財政政策しかない。今の制度では人口減少に見合わない。100年先の人口減少を見越したドラスティックな政治が求められている。しかし、今の政治家たちや官僚の頭では程遠い気もする。

インデックスファンド ― 2024年04月24日

新NISAが始まってから、金融商品が売れ続けている。多くは投資信託に流れているようだ。ところが初心者にとっては何が良いのか分からない。わかっているのは預金と違い利益は無税だが元本は保証されないことだ。リスクをどの程度取っていいかわからないので、雨後の筍のように金融アナリストがメディアで引手あまただ。3月に日経平均がバブル期の38000円を30年ぶりに超えたあたりから加熱していた。ところがこの間、イラン・イスラエル紛争から紅海通行の石油価格が上がったり、米国金利の下げの期待薄から米国株の足踏みが起こっている。円安も155円近くまで進み日本株も過熱から調整して一気に38000円を割って初心者投資家が泡を食っているとも聞く。

庶民の金融投資はデイトレーダーのような真似はできない。基本は長く預けて成長を待つという投資だ。金融指標の中心となる株式指標は基本右肩上がりだ。5年程のスパンでは下がることもあるが5年間で下がれば5年間で上がるのがこれまでのパターンだ。だからインデックス投資が良いと株式指標に連動するように優良銘柄を集めた商品が売れている。ただし、日本株は飛躍的に伸びると言われるが、30年間の低迷で初心者投資家は疑心暗鬼だ。そこでオルカン(全世界株式)やSP500など米国インデックス投資が人気だ。ワシは預金ではインフレで資金が目減りするので、右肩上がりを信じて長く投資していくつもりだ。

庶民の金融投資はデイトレーダーのような真似はできない。基本は長く預けて成長を待つという投資だ。金融指標の中心となる株式指標は基本右肩上がりだ。5年程のスパンでは下がることもあるが5年間で下がれば5年間で上がるのがこれまでのパターンだ。だからインデックス投資が良いと株式指標に連動するように優良銘柄を集めた商品が売れている。ただし、日本株は飛躍的に伸びると言われるが、30年間の低迷で初心者投資家は疑心暗鬼だ。そこでオルカン(全世界株式)やSP500など米国インデックス投資が人気だ。ワシは預金ではインフレで資金が目減りするので、右肩上がりを信じて長く投資していくつもりだ。

最近のコメント