知らんがな ― 2024年04月02日

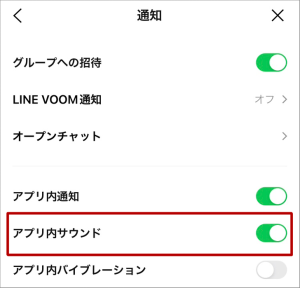

LINEを夜中に送ると、良くお叱りを受ける。今から寝ようとしていたのに、明日は早いのにと言われるが、知らんがな。こちとら自分のリズムで仕事をしたり連絡をする。さすがに午前零時を超えて送信することはないが、LINEには友達やグループごとに通知オフにもできるし、やかましければLINE全体の通知をオフにもできる。相手の立場で逆に言えばそんな機能知らんがな、なのだろう。アプリには様々な機能があるが、それを知らずに夜中にやかましいと言われても、他人のアプリ設定までは知らんがなである。こうして人間関係が悪くなるのだろうが、情弱の人相手には優しく接するべきなのであろう。

だいたい、LINEが入るたびに会議中に通知音が鳴っても平気な人の方がマナー違反だろうとは思うのだが、我慢である。願わくばLINEの初期設定は通知音オフでお願いしたいものだが、かの国では鳴らしたもん勝ちの文化なのかもしれぬ。それもかの国にしてみれば、しらがんなであろう。

だいたい、LINEが入るたびに会議中に通知音が鳴っても平気な人の方がマナー違反だろうとは思うのだが、我慢である。願わくばLINEの初期設定は通知音オフでお願いしたいものだが、かの国では鳴らしたもん勝ちの文化なのかもしれぬ。それもかの国にしてみれば、しらがんなであろう。

合言葉 ― 2024年02月23日

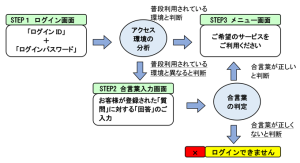

近頃はスマホやタブレットのアプリが便利なのでPCを使うことが減った。スマホやタブレットはIDやパスワードも生体認証にしておけば何も入力しなくても様々なマイページを開けることができる。ただ、文字が小さすぎて老眼にはピンチアウト拡大を余儀なくされるが、それだと他の情報が見渡せず不便だ。特にたくさん数字が書き込まれている銀行の情報は込み入った内容だと見にくい。銀行のネットバンクはもう5年近くPCからアクセスしたことがなかったが、久しぶりにアクセスしてみた。パスワードを入力すると「合言葉」のページが出てきた「趣味は?」と聞かれても多趣味なワシは登録時に何を入力したのか全く覚えていない。仕方がないのでサービスセンターに電話した。

オペレータと話すまでに数分待つことになったが、つながれば丁寧に教えてくれた。いつもつなげているスマホのネットバンキングのアプリを利用して「合言葉」の登録内容をクリアすればいいと教えてくれた。しっかり見れば書いてあるのだが、スマホは文字が小さくて読む気がしなかったのだ。「合言葉」を新たに登録しなおし、PCからログインすると大きな画面で情報を確認することができた。年寄りにはPC画面くらいの大きさがいると改めて思った。

オペレータと話すまでに数分待つことになったが、つながれば丁寧に教えてくれた。いつもつなげているスマホのネットバンキングのアプリを利用して「合言葉」の登録内容をクリアすればいいと教えてくれた。しっかり見れば書いてあるのだが、スマホは文字が小さくて読む気がしなかったのだ。「合言葉」を新たに登録しなおし、PCからログインすると大きな画面で情報を確認することができた。年寄りにはPC画面くらいの大きさがいると改めて思った。

グループLINE ― 2024年02月18日

通信アプリ「LINE(ライン)」の利用者や取引先などに関する最大44万件の情報が外部に流出した可能性がある問題で、LINEヤフーは14日、新たに最大で約7万9000件が流出した可能性があると発表した。今回は大半が同社の従業員に関する情報で、別のルートで約5万7000件が流出した可能性があるというニュースがあった。LINEは情報が流出するので危険だと以前から言われているが、役場や政府までもがLINEを使って広報を行っている。ワシも様々なグループLINEを作り便利に運用しているので、いまさらLINEをやめるわけにもいかない。何しろメーリングリストメールを使っても反応が遅いし読み忘れも多い。理由はほとんどの人が宣伝メールやなりすましメールにうんざりしてメールそのものを読まなくなっているからだろう。

LINEは韓国産なのでセキュリティーが甘いという。LINE程度のアプリは日本でも作れたはずだが、これだけユーザーが広がってしまえばもはや時すでに遅しである。アメリカではバイデン大統領が米国政府が使用禁止と決めた中国産のチックトックに投稿したことが問題になっている。バイデンが利用した理由はチックトックは多くの若年層が利用しており大統領選に向け有効だからだという。ワシごときの情報を抜かれても大したことはないが政府となると話が違う。中国びいきのコオロギ太郎はどう思っているだろう。

LINEは韓国産なのでセキュリティーが甘いという。LINE程度のアプリは日本でも作れたはずだが、これだけユーザーが広がってしまえばもはや時すでに遅しである。アメリカではバイデン大統領が米国政府が使用禁止と決めた中国産のチックトックに投稿したことが問題になっている。バイデンが利用した理由はチックトックは多くの若年層が利用しており大統領選に向け有効だからだという。ワシごときの情報を抜かれても大したことはないが政府となると話が違う。中国びいきのコオロギ太郎はどう思っているだろう。

レクレーション保険 ― 2024年02月16日

町内会でお花見会をするので昨年利用したネット保険の代理店に連絡すると、前回と同じ担当者なのに断られた。理由は代理店が東京なので遠方過ぎるので、もっと近所の代理店を探してほしいというものだった。いやいや近所にはネット対応する代理店がないから利用したのだが、受け付けできないというなら仕方がない。おそらく、ネット保険はほかにもあるだろうし、2000円ほどの団体保険の手続きでは実入りが少なすぎるということだろう。今や自動車保険も生命保険もネット保険が主流になっており、場所はどこでも対応している。団体保険だってやっているところがあるだろうとググってみるとあった。

あいおいニッセイ同和損害保険が引受会社でマーブル株式会社がWEB代理店になっているレクリェーション傷害保険「みんレク」という商品だ。本社が芦屋で大阪東京に支店があるが全国対応しているWEB保険だ。前回は50名参加で死亡1000万円補償で2500円ほどだったが、今回は補償額を半額にして1500円ほどにした。通院も入院も半額補償になるが、どちらも気持ち程度の金額なので安いものにした。クレジット決済で数分で契約できるので助かる。

あいおいニッセイ同和損害保険が引受会社でマーブル株式会社がWEB代理店になっているレクリェーション傷害保険「みんレク」という商品だ。本社が芦屋で大阪東京に支店があるが全国対応しているWEB保険だ。前回は50名参加で死亡1000万円補償で2500円ほどだったが、今回は補償額を半額にして1500円ほどにした。通院も入院も半額補償になるが、どちらも気持ち程度の金額なので安いものにした。クレジット決済で数分で契約できるので助かる。

ミラーリング ― 2024年02月13日

パワーポイントなどノートパソコンで大型ディスプレーに映し出すには、通常はHDMIケーブルをつないで映し出す。最近はAndroidTVを搭載したスマートテレビならAir-Playで簡単に映し出せるので、iPhoneやiPadで飛ばして使うことが多い。今回はたまたまHDMIケーブルの長さが足りなかったのでノートPCでもワイヤレスでつなげるはずだと思ってWindows11を設定するのだが標準オプションの「ワイヤレスディスプレー」を検索してもAndroidTVを搭載するBRAVIAが見つからない。それならAndroidTVと同じ系列のChrome(Google)-castはつながるだろうと、Chromeの画面を出すが、クロームキャストのアイコンが見つからない。URL表示窓の右側にあるはずが消えている。調べるとChromeをアップデートすると消えることがあるらしい。

やっとChrome-castを見つけ出してBRAVIAにつないだ。静止画面は良いがマウスの動きは1秒以上遅れる感じで反応はAir-Playの足元にも及ばなかった。大画面を見ながらの操作はストレスが大きすぎるようだ。Windowsが映せるミラキャストはアダプターをテレビ側HDMIにつながないと無理なようだ。せっかくAndroidTV内臓のテレビに買い替えたのに今更付属品をぶら下げるのは嫌だ。しかも純正品は需要がないらしく4Kテレビが買えるくらい高額だ。かといって安物のサードパーティ製を買う気もしない。あきらめて普通に使えるHDMIケーブルで良しとする。

やっとChrome-castを見つけ出してBRAVIAにつないだ。静止画面は良いがマウスの動きは1秒以上遅れる感じで反応はAir-Playの足元にも及ばなかった。大画面を見ながらの操作はストレスが大きすぎるようだ。Windowsが映せるミラキャストはアダプターをテレビ側HDMIにつながないと無理なようだ。せっかくAndroidTV内臓のテレビに買い替えたのに今更付属品をぶら下げるのは嫌だ。しかも純正品は需要がないらしく4Kテレビが買えるくらい高額だ。かといって安物のサードパーティ製を買う気もしない。あきらめて普通に使えるHDMIケーブルで良しとする。

ミニプラグ ― 2024年02月12日

アナログマイクを使うために4極を入出力に分岐させるプラグが届いた。これでアナログワイヤレスマイクをPCにつないでリモート会議ができると思ったら甘かった。購入したワイヤレスマイクの受信機はモノラルの出力プラグをステレオの変換ミニプラグにさして小型デバイスにつなぐ仕様になっている。ところが分岐プラグのマイク側のジャック仕様はモノラルだ。一抹の不安を抱えながらも、大は小を兼ねるだろうと考えて差し込んでみた。不安が的中し入力信号は得られなかった。端子を少しずらすと入力信号は得られるのだがこれでは意味がない。カチッとはめ込みたい。

しかたなく、再びAmazonのページを開けてモノラル仕様の変換ミニプラグを購入した。「6.3mm モノラル標準プラグ(メス)→ 3.5mm モノラルミニプラグ(オス) 変換 プラグ 」も分岐プラグの価格とほとんど変わらず600円近くする。材料的にも手間を考えてもはるかに簡易な仕組みにもかかわらず同価格なのだ。ほとんどは出荷の手間賃だとあきらめてポチっと購入ボタンを押した。結局マイクシステムが6300円接続機器が1200円で7500円也だ。それでも、USB対応のデジタル変換受信機だシステムだと16000円もするので半額で済んだと、泥縄購入連続2回目の自分を慰めている。

しかたなく、再びAmazonのページを開けてモノラル仕様の変換ミニプラグを購入した。「6.3mm モノラル標準プラグ(メス)→ 3.5mm モノラルミニプラグ(オス) 変換 プラグ 」も分岐プラグの価格とほとんど変わらず600円近くする。材料的にも手間を考えてもはるかに簡易な仕組みにもかかわらず同価格なのだ。ほとんどは出荷の手間賃だとあきらめてポチっと購入ボタンを押した。結局マイクシステムが6300円接続機器が1200円で7500円也だ。それでも、USB対応のデジタル変換受信機だシステムだと16000円もするので半額で済んだと、泥縄購入連続2回目の自分を慰めている。

イヤホンマイクプラグ ― 2024年02月11日

小型デバイスの入出力ジャックの多くは4極ジャックになっている。昔は入力と出力の2つのジャックに分かれていた。今でもデスクトップ型PCは入力用と出力用のジャックに分かれている。会話用にイヤホンとマイクの両方を使うものが多いことや筐体の小型化を実現するために、入出力が統合されて4極ジャックとなった。ノートPCも小型デバイスのイヤホンマイクが併用できるように4極ジャックのものばかりになった。しかし、ノートPCでアナログマイクを使うときは不便だ。アナログマイクを使うために4極を入出力に分岐させるプラグを別に購入する必要がある。

リモート会議をする際に、スタジオではスピーカーマイクを使うが距離が3mを超えると音声が拾いにくい。スタジオの人数が多い時はワイヤレスマイクを使ったほうが確実だ。USB接続のデジタルワイヤレスマイクもあるが高価だ。アナログのワイヤレスマイクの方が汎用性も高いし受信機も含めデジタルの半額以下なので購入した。だが、付属のミニプラグは2極プラグなのでノートPCの4極ジャックには合わなかった。しかたがないので入出力分岐アダプタを600円ほどで注文した。毎回、買ってからあれこれ付け足していく泥縄購入の自分にあきれてしまう。

リモート会議をする際に、スタジオではスピーカーマイクを使うが距離が3mを超えると音声が拾いにくい。スタジオの人数が多い時はワイヤレスマイクを使ったほうが確実だ。USB接続のデジタルワイヤレスマイクもあるが高価だ。アナログのワイヤレスマイクの方が汎用性も高いし受信機も含めデジタルの半額以下なので購入した。だが、付属のミニプラグは2極プラグなのでノートPCの4極ジャックには合わなかった。しかたがないので入出力分岐アダプタを600円ほどで注文した。毎回、買ってからあれこれ付け足していく泥縄購入の自分にあきれてしまう。

町銀の行方 ― 2024年02月07日

新NISA(少額投資非課税制度)が、導入されて1カ月たった。株式や投資信託などの金融商品から得られる利益が非課税となる制度で、年間の投資枠が大幅に増え、投資商品の非課税期間が無期限となった。旧NISAの年間投資上限額はつみたてNISAが40万円、一般NISAが120万円。新NISAは、つみたて投資枠が120万円、成長投資枠が240万円。新NISAはつみたて投資枠と成長投資枠が併用できるため、最大360万円が年間投資額の上限になる。この増額分で今までの投資信託分で旧NISAの枠に入り切れなかったものを移動すれば、解約時利益の2割ほどの課税を避けることができる。10万利益があれば2万円が節約できるのだ。これから先はわからないが今の投資信託の年間平均利益率は5%ほどだ。100万円投資していれば5万円の利益がある。NISA枠なら1万円の課税が免れられる。

これを使わない理由がないので銀行に相談に行った。投資信託は課税枠からそのままNISA枠に移行することはできない。いったん解約して新たに投資する必要がある。そうなると、手数料や管理費用の安い商品に乗り換えたくなる。ただ、そうした商品は銀行窓口では扱わないネット専用商品一択だと行員が言う。自分の端末で売買をしてほしいということだ。年寄りには、端末操作は面倒だし銀行窓口で行員の説明を聞きながら契約するのが安心なのだが手数料0だから自分でやれということだ。窓口でも行員が同じ内容で端末を操作をするのだが、100万で平均2万円ほどの手数料がかかる。どんどん自動化していく中で行員の仕事は減らされ銀行の実入りも減り続け、そのうち町銀はなくなる運命なのかもしれない。

これを使わない理由がないので銀行に相談に行った。投資信託は課税枠からそのままNISA枠に移行することはできない。いったん解約して新たに投資する必要がある。そうなると、手数料や管理費用の安い商品に乗り換えたくなる。ただ、そうした商品は銀行窓口では扱わないネット専用商品一択だと行員が言う。自分の端末で売買をしてほしいということだ。年寄りには、端末操作は面倒だし銀行窓口で行員の説明を聞きながら契約するのが安心なのだが手数料0だから自分でやれということだ。窓口でも行員が同じ内容で端末を操作をするのだが、100万で平均2万円ほどの手数料がかかる。どんどん自動化していく中で行員の仕事は減らされ銀行の実入りも減り続け、そのうち町銀はなくなる運命なのかもしれない。

電子車検証 ― 2024年02月05日

ググっていると電子車検証という言葉が出てきた。2023年1月4日から交付が開始され、車検証にICタグを貼り付けたものだ。従来の車検証のA4サイズが、電子車検証はA6サイズの厚紙となる。券面には変更登録等による記録事項の変更を伴わない基礎的情報のみが記載され、現行の車検証情報はICタグに格納されているという。これは便利だ。よくあるのは旅でフェリー利用の際に窓口で車検証を示す必要があるが、車検証はマニュアルと一緒になった分厚いビニールカバーのブックを持ち運ぶことになる。中から取り出してもいいが破れたり入れ忘れたりするので全部持っていくがこれが結構面倒なのだ。しかも、車と離れた場所からネットでフェリー予約をするときに正確な情報を覚えていないので、車庫まで行って車検証ブックを取りに行くのが邪魔くさい。ワシの車は一昨年購入なので電子車検証ではないが来年はこれに代わる。スマホで車検証に搭載されているICチップを読み込めば陸運局とネットでつながりPDFもダウンロードできる。

コオロギ(河野)太郎の昆虫食推しや親中姿勢は嫌いだが、仕事が早いところは評価できる。これで免許証がスマホで確認できればもっと便利だ。個人情報が政府に把握されるとデジタル化に難色示す輩がいるが、そもそも健康保険も戸籍情報もずっと前から政府が握っているのに今更何を言っているのだろうと首をかしげたくなる。権力が調べようと思えばこれらは紙媒体でも調査可能なのだから同じことだろう。むしろクレジットカードは一民間企業にほとんどの情報を渡しているが、情報を売り渡す動機は民間の方がはるかに高いのだからデジタル化が心配な人はクレジットカードもATMカードもポイントカードも持たないほうが良い。

コオロギ(河野)太郎の昆虫食推しや親中姿勢は嫌いだが、仕事が早いところは評価できる。これで免許証がスマホで確認できればもっと便利だ。個人情報が政府に把握されるとデジタル化に難色示す輩がいるが、そもそも健康保険も戸籍情報もずっと前から政府が握っているのに今更何を言っているのだろうと首をかしげたくなる。権力が調べようと思えばこれらは紙媒体でも調査可能なのだから同じことだろう。むしろクレジットカードは一民間企業にほとんどの情報を渡しているが、情報を売り渡す動機は民間の方がはるかに高いのだからデジタル化が心配な人はクレジットカードもATMカードもポイントカードも持たないほうが良い。

ZOOM画面共有 ― 2024年02月01日

最近のICT分野で最も大きな変化はリモート会議の定着だろう。自宅に居ながらにして、どんなに離れた相手とも会議ができる。その技術的バックボーンにはアップル社とグーグル社による携帯OSの開発だろう。携帯端末にはこの二つのOSが走っている。巨大企業MS社OSのウィンドウズフォンは、アップルのブランド力と無料Androidを駆使したベンチャー企業の破竹の勢いに負けた。それはさておき、Androidは各端末企業がカスタマイズして作るので微妙に仕様が違う。WindowsやiOSなら違う機種でも同じ操作で同じように動作する。しかしAndroidで安価な中華タブレットになると機能こそ変わらないがアプリがうまく反応しないことがある。今回新しく購入したタブレットとZOOMアプリのマッチングがうまくいかなかった。ZOOMは動くのだが画面共有がどうしてもうまく作動しないのだ。

Android端末でのZOOMの画面共有は、初回のみZoomアプリに「フローティング表示」をON(有効化)の操作を行うのだが、そこから前に進まない。調べても同じ症状が見つからないので、とりあえずPCをホストにしてどの端末からも画面共有する設定をするとやっとデスクトップが表示された。それ以降はAndroidをホスト機にしても単体のままで接続しなくても画面共有がスムースに動くようになった。ちょっとしたことだがPCやiPadのZOOM会議に慣れている人や初心者なら大混乱するだろう。中華製と割り切って買っている者しかこのストレスは耐えられない。

Android端末でのZOOMの画面共有は、初回のみZoomアプリに「フローティング表示」をON(有効化)の操作を行うのだが、そこから前に進まない。調べても同じ症状が見つからないので、とりあえずPCをホストにしてどの端末からも画面共有する設定をするとやっとデスクトップが表示された。それ以降はAndroidをホスト機にしても単体のままで接続しなくても画面共有がスムースに動くようになった。ちょっとしたことだがPCやiPadのZOOM会議に慣れている人や初心者なら大混乱するだろう。中華製と割り切って買っている者しかこのストレスは耐えられない。

最近のコメント