マネロン天国ニッポン ― 2026年02月01日

東京都台東区東上野で、現金約4億2千万円が入ったスーツケースが奪われる事件が発生した。被害者は「貴金属店から預かった現金を香港へ運ぶ仕事だった」と説明している。さらに羽田空港でも、金(ゴールド)を売却して得た現金を海外へ運ぶ途中の人物が襲われる事件が起きた。いずれも催涙スプレーが使用され、偽造ナンバー車が関与するなど手口は酷似しており、警視庁は同一グループによる計画的犯行の可能性を視野に捜査を進めている。

捜査関係者の間で注目されているのは、犯行の荒っぽさと裏腹な「資金ルートの洗練度」だ。巨額の現金が事前に把握され、移動のタイミングが正確に狙われている点は、単発の国内犯罪では説明しにくい。背景には、香港や中国本土を拠点とする中華系国際犯罪組織(いわゆる中華マフィア)が関与している可能性も指摘されている。

事件の本質は、日本の資金移動制度が抱える構造的な緩さにある。日本では現金も金も、申告さえすれば持ち出し・持ち込みが可能で、税関が資金の出所や背後関係を実質的に精査する権限は限定的だ。この「入口の甘さ」は、国際犯罪組織にとって格好の通過点となる。とりわけ金は、国境を越える犯罪で多用されてきた資産だ。現在の金相場は、純金で1gあたり約2万4千〜2万5千円前後。つまり1億円分の金は、わずか約4kgにすぎない。数億円規模であってもスーツケース一つで運べる。円安と金価格高騰が同時に進んだ結果、かつては10kg近かった「1億円分の金」は、いまや数本のペットボトル程度の重さにまで圧縮された。この可搬性の高さは、マネーロンダリングや地下資金移動を生業とする犯罪組織にとって極めて魅力的だ。

実際、国際捜査の世界では、中華系犯罪組織が金を使って資金を国際移動させる手法は古くから知られている。金を国外で調達し、日本に持ち込み、国内で売却して現金化。その現金を再び海外へ運ぶ――外形上は合法取引に見えるこの流れは、捜査を難しくする典型的な手口である。被害者が語った「金を売って得た現金を運ぶ仕事」という証言は、こうした国際犯罪の常套パターンと重なる。

国際比較をすると、日本の特異性は際立つ。米国やEUでは、一定額を超える現金や貴金属の移動に対し、申告に加えて出所説明やリスク評価が求められ、疑わしい場合は没収も行われる。香港でも、大量の金取引は厳格な監督対象だ。金と現金は、国際社会では明確に「マネロン高リスク資産」として扱われている。それに対し日本は、金の可搬性、取引の匿名性、税関権限の弱さが重なった状態を長年放置してきた。その結果、日本は知らぬ間に国際犯罪組織の資金移動ルートに組み込まれつつある。今回の連続強盗事件は、治安の問題にとどまらず、日本の制度そのものが試されていることを示している。氷山の一角である可能性は高い。

捜査関係者の間で注目されているのは、犯行の荒っぽさと裏腹な「資金ルートの洗練度」だ。巨額の現金が事前に把握され、移動のタイミングが正確に狙われている点は、単発の国内犯罪では説明しにくい。背景には、香港や中国本土を拠点とする中華系国際犯罪組織(いわゆる中華マフィア)が関与している可能性も指摘されている。

事件の本質は、日本の資金移動制度が抱える構造的な緩さにある。日本では現金も金も、申告さえすれば持ち出し・持ち込みが可能で、税関が資金の出所や背後関係を実質的に精査する権限は限定的だ。この「入口の甘さ」は、国際犯罪組織にとって格好の通過点となる。とりわけ金は、国境を越える犯罪で多用されてきた資産だ。現在の金相場は、純金で1gあたり約2万4千〜2万5千円前後。つまり1億円分の金は、わずか約4kgにすぎない。数億円規模であってもスーツケース一つで運べる。円安と金価格高騰が同時に進んだ結果、かつては10kg近かった「1億円分の金」は、いまや数本のペットボトル程度の重さにまで圧縮された。この可搬性の高さは、マネーロンダリングや地下資金移動を生業とする犯罪組織にとって極めて魅力的だ。

実際、国際捜査の世界では、中華系犯罪組織が金を使って資金を国際移動させる手法は古くから知られている。金を国外で調達し、日本に持ち込み、国内で売却して現金化。その現金を再び海外へ運ぶ――外形上は合法取引に見えるこの流れは、捜査を難しくする典型的な手口である。被害者が語った「金を売って得た現金を運ぶ仕事」という証言は、こうした国際犯罪の常套パターンと重なる。

国際比較をすると、日本の特異性は際立つ。米国やEUでは、一定額を超える現金や貴金属の移動に対し、申告に加えて出所説明やリスク評価が求められ、疑わしい場合は没収も行われる。香港でも、大量の金取引は厳格な監督対象だ。金と現金は、国際社会では明確に「マネロン高リスク資産」として扱われている。それに対し日本は、金の可搬性、取引の匿名性、税関権限の弱さが重なった状態を長年放置してきた。その結果、日本は知らぬ間に国際犯罪組織の資金移動ルートに組み込まれつつある。今回の連続強盗事件は、治安の問題にとどまらず、日本の制度そのものが試されていることを示している。氷山の一角である可能性は高い。

裁判官の国民審査 ― 2026年02月02日

衆院選と同時に行われる最高裁判所裁判官の「国民審査」。期日前投票が始まった。投票所で配られる用紙を前に、多くの有権者は深く考えることもなく、何も書かずに箱へと入れるだろう。それで「信任」になる。白紙委任――これほど日本的で、かつ象徴的な制度も珍しい。今回の審査対象は、昨年就任した高須順一判事(弁護士出身)と沖野真巳判事(学者出身)の2人だ。制度上、「辞めさせたい」と判断した裁判官の氏名欄に「×」を付けることになっているが、無記入は自動的に信任扱いとなる。つまり、積極的に不信任を表明しない限り、最高裁裁判官は安泰というわけだ。

国民審査の理念は崇高である。司法権力を国民が監視する――そのための制度として憲法に明記された。しかし現実はどうか。制度開始以来、最高裁判所裁判官が罷免された例は一度もない。理由は偶然でも国民の無関心でもない。構造そのものが、機能不全を起こすように設計されているのだ。

第一に、裁判官個人の判断や思想が国民からほとんど見えない。第二に、提供される情報は氏名と略歴程度に限られる。第三に、「無記入=信任」という強烈な制度バイアスが存在する。第四に、多くの裁判官は任命後一度しか審査を受けない。これらが重なれば、監視どころか“素通り装置”になるのは当然である。さらに根深いのは、任命段階の閉鎖性だ。最高裁、法務省、検察、日弁連といった“出身枠”による内輪の推薦が慣行化し、内閣はそれを形式的に追認するだけ。最高裁長官も、憲法上は内閣の指名による天皇任命とされているが、実態は最高裁内部の序列に沿った自動昇格である。この構造は「司法の独立」という免罪符のもとで温存され、民主的正当性という視点は置き去りにされてきた。

この現実を前に、裁判官“個人”を国民が審査する方式がいかに空回りしているかは明白だ。労多くして益なし――いや、制度目的に照らせば有害ですらある。ならば、発想を根本から変えるべきだ。審査対象を「人」ではなく、最高裁が実際に下した「大法廷判決」に移すのである。大法廷判決は年間数件に限られ、憲法判断や判例変更など国家の根幹に関わるものばかりだ。判決の要点、争点、反対意見を分かりやすく整理して提示すれば、国民は初めて実質的な評価ができる。これは司法に説明責任を課し、ブラックボックス化した最高裁を可視化する有効な手段となる。

同時に、任命段階の改革も不可欠だ。司法側の内輪推薦を廃し、時の内閣が責任を持って裁判官や長官を選ぶ方式へ改める。その代わり、国会公聴会の実施や任命基準の法律化など、政治的恣意を抑える安全装置を組み込む。任命の民主化と、任命後の判決審査――この二つを組み合わせた「二段階モデル」こそ、司法の独立と国民統制を両立させる現実解である。

総じて、現行の国民審査は、もはや民主主義の儀式を装った形式に過ぎない。裁判官個人に「×」を付けるか否かという空虚な問いを続けるのか。それとも、最高裁が下す国家的判断そのものを国民の俎上に載せるのか。白紙で信任する民主主義を、いつまで続けるつもりなのか――問われているのは、有権者ではなく、この制度そのものである。

国民審査の理念は崇高である。司法権力を国民が監視する――そのための制度として憲法に明記された。しかし現実はどうか。制度開始以来、最高裁判所裁判官が罷免された例は一度もない。理由は偶然でも国民の無関心でもない。構造そのものが、機能不全を起こすように設計されているのだ。

第一に、裁判官個人の判断や思想が国民からほとんど見えない。第二に、提供される情報は氏名と略歴程度に限られる。第三に、「無記入=信任」という強烈な制度バイアスが存在する。第四に、多くの裁判官は任命後一度しか審査を受けない。これらが重なれば、監視どころか“素通り装置”になるのは当然である。さらに根深いのは、任命段階の閉鎖性だ。最高裁、法務省、検察、日弁連といった“出身枠”による内輪の推薦が慣行化し、内閣はそれを形式的に追認するだけ。最高裁長官も、憲法上は内閣の指名による天皇任命とされているが、実態は最高裁内部の序列に沿った自動昇格である。この構造は「司法の独立」という免罪符のもとで温存され、民主的正当性という視点は置き去りにされてきた。

この現実を前に、裁判官“個人”を国民が審査する方式がいかに空回りしているかは明白だ。労多くして益なし――いや、制度目的に照らせば有害ですらある。ならば、発想を根本から変えるべきだ。審査対象を「人」ではなく、最高裁が実際に下した「大法廷判決」に移すのである。大法廷判決は年間数件に限られ、憲法判断や判例変更など国家の根幹に関わるものばかりだ。判決の要点、争点、反対意見を分かりやすく整理して提示すれば、国民は初めて実質的な評価ができる。これは司法に説明責任を課し、ブラックボックス化した最高裁を可視化する有効な手段となる。

同時に、任命段階の改革も不可欠だ。司法側の内輪推薦を廃し、時の内閣が責任を持って裁判官や長官を選ぶ方式へ改める。その代わり、国会公聴会の実施や任命基準の法律化など、政治的恣意を抑える安全装置を組み込む。任命の民主化と、任命後の判決審査――この二つを組み合わせた「二段階モデル」こそ、司法の独立と国民統制を両立させる現実解である。

総じて、現行の国民審査は、もはや民主主義の儀式を装った形式に過ぎない。裁判官個人に「×」を付けるか否かという空虚な問いを続けるのか。それとも、最高裁が下す国家的判断そのものを国民の俎上に載せるのか。白紙で信任する民主主義を、いつまで続けるつもりなのか――問われているのは、有権者ではなく、この制度そのものである。

円安悪玉論 ― 2026年02月03日

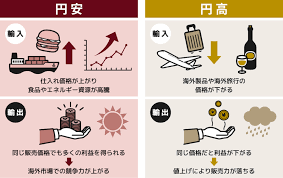

選挙が始まると、日本の経済論は決まって幼稚になる。円安を見れば「悪だ」「生活が壊れる」と叫び、あたかもそれですべてが説明できたかのような顔をする。だが、この“円安悪玉論”ほど、選挙向けに都合よく加工された議論はない。分かりやすさの裏で、国民は静かに誤導されている。為替は、政権の善悪を裁く投票用紙ではない。世界経済の循環、国際資本移動、エネルギー輸入構造、産業の海外移転といった複雑な要因の積み重ねとして決まる。現在の円安も、特定の政党や内閣の一存で生じたものではない。それにもかかわらず、選挙戦に入った途端、「円安=失政」「円安=国民の敵」という単純な物語だけが氾濫する。理由は明白だ。その方が票になるからである。

円安には必ず光と影がある。輸入物価の上昇で家計や中小企業が苦しむ一方、輸出企業や観光業は利益を伸ばし、政府が保有する外貨資産の円換算価値も膨らむ。円安とは、“誰かの負担”であると同時に、“誰かの利益”でもある。この当たり前の事実が、選挙中は意図的に語られない。痛みだけを強調し、利益には沈黙する。その沈黙こそが、最も政治的なのだ。さらに悪質なのは時間軸の切断である。短期的には物価高が直撃するが、その裏で政府の財政余力は確実に増している。外貨資産の評価益や税収増は、数字として存在する現実だ。だが選挙戦では、「円安が悪い」という感情的スローガンが前面に出ることで、その余力をどう使うのかという最重要の政策論が意図的に消される。

本来、選挙で問われるべきは、円安か円高かではない。円安という結果によって生じた負担と利益を、政治がどう調整するのかである。具体的には、円安で拡大した税収や評価益を原資に、エネルギー価格の影響を強く受ける世帯や中小企業へ重点的に給付・減税を行うのか。円安で潤った企業の収益が賃上げとして家計に回るよう、分配を後押しする制度を示すのか。観光、輸出、国内投資を軸に、円安を一過性の痛みで終わらせず成長に転じる戦略を持っているのか。問われているのは、その設計図である。

しかし現実には、「円安を止めろ」「円安がすべての元凶だ」という声ばかりが拡声器で増幅される。為替を悪者にすれば、政治の責任はぼやける。分配の失敗も、政策の不在も、「円安のせい」にできるからだ。円安悪玉論は、国民の怒りを代替ターゲットへ誘導する、きわめて都合のいい装置なのである。

円安は善でも悪でもない。ただの為替変動だ。にもかかわらず、それが選挙のたびに“悪役”に仕立て上げられるのは、日本政治が最も問われる論点――どう配り、どう支え、どう成長させるのか――から逃げ続けてきた証拠でもある。選挙とは、本来その逃げを許さないための制度のはずだ。円安を叩くかどうかではない。円安という現実を前に、何をするのか、何もしないのか。その違いこそが、投票で問われるべき本当の争点なのである。

円安には必ず光と影がある。輸入物価の上昇で家計や中小企業が苦しむ一方、輸出企業や観光業は利益を伸ばし、政府が保有する外貨資産の円換算価値も膨らむ。円安とは、“誰かの負担”であると同時に、“誰かの利益”でもある。この当たり前の事実が、選挙中は意図的に語られない。痛みだけを強調し、利益には沈黙する。その沈黙こそが、最も政治的なのだ。さらに悪質なのは時間軸の切断である。短期的には物価高が直撃するが、その裏で政府の財政余力は確実に増している。外貨資産の評価益や税収増は、数字として存在する現実だ。だが選挙戦では、「円安が悪い」という感情的スローガンが前面に出ることで、その余力をどう使うのかという最重要の政策論が意図的に消される。

本来、選挙で問われるべきは、円安か円高かではない。円安という結果によって生じた負担と利益を、政治がどう調整するのかである。具体的には、円安で拡大した税収や評価益を原資に、エネルギー価格の影響を強く受ける世帯や中小企業へ重点的に給付・減税を行うのか。円安で潤った企業の収益が賃上げとして家計に回るよう、分配を後押しする制度を示すのか。観光、輸出、国内投資を軸に、円安を一過性の痛みで終わらせず成長に転じる戦略を持っているのか。問われているのは、その設計図である。

しかし現実には、「円安を止めろ」「円安がすべての元凶だ」という声ばかりが拡声器で増幅される。為替を悪者にすれば、政治の責任はぼやける。分配の失敗も、政策の不在も、「円安のせい」にできるからだ。円安悪玉論は、国民の怒りを代替ターゲットへ誘導する、きわめて都合のいい装置なのである。

円安は善でも悪でもない。ただの為替変動だ。にもかかわらず、それが選挙のたびに“悪役”に仕立て上げられるのは、日本政治が最も問われる論点――どう配り、どう支え、どう成長させるのか――から逃げ続けてきた証拠でもある。選挙とは、本来その逃げを許さないための制度のはずだ。円安を叩くかどうかではない。円安という現実を前に、何をするのか、何もしないのか。その違いこそが、投票で問われるべき本当の争点なのである。