中学校で水泳授業廃止広がる ― 2025年06月30日

近年、公立中学校で水泳の実技授業を廃止する動きが広がっている。背景にはプール施設の老朽化、改修・維持費の高騰、教員の負担増、さらには猛暑による熱中症リスクといった複合的要因がある。中でも小中規模自治体では「実施困難」と判断し、座学への切り替えを進める行政が増加。愛知県大府市や岩手県滝沢市ではすでに実技を廃止した。こうした動きに対し、日本水泳連盟は「水難事故の防止には実技が不可欠」として、授業継続を求める提言書を文部科学省に提出。スポーツ庁も「命を守る力を育む」として実技の必要性を強調している。一方で、京都市のように民間スイミングスクールへの委託で指導の質とコスト削減を両立させた好事例もあり、保護者や教員から高い評価を得ている。岡山県倉敷市ではプールの共同利用と予防改修によって長期的コスト圧縮に成功。専門家は「廃止ありきではなく、工夫による継続を」と提起する。

問題は費用と責任の所在だけではない。水泳授業における事故は命に直結することから、学校現場では「万一」に備えたくないという思いもあるのが実情だろう。だが、水泳指導はすでに50年以上学校教育に組み込まれてきた歴史がある。当時の教員に特別な水泳技術があったわけではない。それでも多くの子どもたちは、水に慣れ親しむ中で自ら泳げるようになっていた。2018年の全国調査では、20歳以上の日本人の約18%が「泳げない」と回答しており、裏を返せば8割以上が学校で泳げるようになったということだ。加えて、科学的な指導法を用いれば9割以上が25m以上泳げるようになるという研究もある。呼吸・姿勢・動作を段階的に習得し、水の特性を活かしたカリキュラムを通じて、現代のスイミングスクールでは数回の集中指導でも成果を上げている。

だがその流れに冷や水を浴びせたのが、コロナ禍以降の水泳授業中断と施設環境の悪化である。2023年には小学校6年生の約半数が25mを泳げないと報告され、2000年代の20〜25%、2010年頃の30%前後から急増。男子で45.7%、女子では53.8%という驚くべき水準に達した。中学生でも泳力の低下が目立ち、「泳げない」ことが再び一般化しつつある。泳げないことは単なる体育技能の問題ではない。水難事故では、生存の分かれ目にもなる。OECD加盟国での2024年調査によると、泳げない人の割合はOECD平均で25%、ドイツで9%、アメリカで17%、そして日本は38%。北欧ではスウェーデンがわずか5%と水準が突出して低い。これらは、学校教育における水泳指導の有無と質が大きく影響していることを物語っている。「予算がない」「事故のリスクが怖い」といった理由で現場が萎縮するのは理解できる。だが、それでも子どもたちの「命を守る教育」は、後回しにすべきではない。水泳を通じた生涯安全教育は国民にとって必要なものだ。

問題は費用と責任の所在だけではない。水泳授業における事故は命に直結することから、学校現場では「万一」に備えたくないという思いもあるのが実情だろう。だが、水泳指導はすでに50年以上学校教育に組み込まれてきた歴史がある。当時の教員に特別な水泳技術があったわけではない。それでも多くの子どもたちは、水に慣れ親しむ中で自ら泳げるようになっていた。2018年の全国調査では、20歳以上の日本人の約18%が「泳げない」と回答しており、裏を返せば8割以上が学校で泳げるようになったということだ。加えて、科学的な指導法を用いれば9割以上が25m以上泳げるようになるという研究もある。呼吸・姿勢・動作を段階的に習得し、水の特性を活かしたカリキュラムを通じて、現代のスイミングスクールでは数回の集中指導でも成果を上げている。

だがその流れに冷や水を浴びせたのが、コロナ禍以降の水泳授業中断と施設環境の悪化である。2023年には小学校6年生の約半数が25mを泳げないと報告され、2000年代の20〜25%、2010年頃の30%前後から急増。男子で45.7%、女子では53.8%という驚くべき水準に達した。中学生でも泳力の低下が目立ち、「泳げない」ことが再び一般化しつつある。泳げないことは単なる体育技能の問題ではない。水難事故では、生存の分かれ目にもなる。OECD加盟国での2024年調査によると、泳げない人の割合はOECD平均で25%、ドイツで9%、アメリカで17%、そして日本は38%。北欧ではスウェーデンがわずか5%と水準が突出して低い。これらは、学校教育における水泳指導の有無と質が大きく影響していることを物語っている。「予算がない」「事故のリスクが怖い」といった理由で現場が萎縮するのは理解できる。だが、それでも子どもたちの「命を守る教育」は、後回しにすべきではない。水泳を通じた生涯安全教育は国民にとって必要なものだ。

マスクが外せない理由 ― 2025年06月27日

新型コロナが5類に移行してから2年。街を歩けばマスクを外す人の姿も増えてきたとはいえ、若い世代、とくに中高生や20代の女性のあいだでは、マスクを外すことへのハードルが意外と高い。もはや“感染対策”の枠を超えて、“自分の一部”として定着している人も少なくないようだ。ある女子中学生の言葉が、その気持ちをよく表していた。「マスクを外して鏡を見ると、口元が左右非対称に見えてしまって。誰かに何か言われたわけじゃないけど、自分ではもう見せたくないと思ってしまうんです」。真夏の暑い日も、食事や水泳のときを除いて常にマスクを着けているという。メガネや帽子と同じように、マスクが“顔の一部”になってしまったのだ。この感覚、実は多くの若者に共通している。ある調査では、20代女性の6割以上が「普段からマスクを着けている」と回答。男性も半数近くがマスクを手放せないと答えている。理由として多いのは、「すっぴんを見られたくない」「顔に自信がない」「外すタイミングがわからない」など。

背景には、現代ならではの“見た目へのプレッシャー”がある。SNSには加工されたキラキラ写真があふれ、「リアルな素顔」はどんどん居場所をなくしている。人と比べて落ち込んだり、見た目への不安を抱えたり——そんな心の揺らぎが、マスクという“安心感”につながっているのかもしれない。実際、周囲でも、コロナ禍を経てマスクが手放せなくなった子どもたちを多く見かける。感染対策の一環として室内での着用は勧めていたものの、屋外でも外すことに強い抵抗を示す子も現れた。「外すことが怖い」。それは、ウイルスではなく、周囲の視線に対する恐れだった。こうした傾向に、精神科医の一部は「醜形恐怖症」や「社交不安」といった言葉をあてはめる。ただし、すべてが病的というわけではない。「素顔を見せるのが恥ずかしい」「人の目が気になる」——その気持ちは、思春期や若者ならではの繊細な感情でもある。問題は、マスクが単なる衛生アイテムではなく、「心の鎧」として機能してしまっている点だ。「オンライン会議中も外せない」「就活の面接に行けない」といった悩みを抱える若者も増えている。他人との距離感をコントロールできる“防御ツール”として、マスクが手放せなくなっているのだ。

とはいえ、マスクの効果や必要性は一律ではない。たとえば「感染が3%減少した」という北欧の研究があったとしても、地域性や着用率、マスクの種類など、条件によって結果は大きく左右される。要は、マスクは万能でも無意味でもなく、“文脈に応じたツール”であるということ。だからこそ、「外せよ」「まだ着けてるの?」といった言葉はナンセンス。大切なのは、誰もが自分のペースで選択できること。「今はまだ不安」「でも、少しずつ外してみたい」——そんな気持ちを、周囲がそっと受けとめるだけでも、人は変わっていける。「マスクを外すことが、自分らしさを取り戻すきっかけになるかもしれない」。そんなふうに思えたなら、それが第一歩。無理に外す必要はない。でも、ほんの少し勇気を出してみる。その積み重ねが、“顔”よりも“心”を解放することにつながっていけばと思う。

背景には、現代ならではの“見た目へのプレッシャー”がある。SNSには加工されたキラキラ写真があふれ、「リアルな素顔」はどんどん居場所をなくしている。人と比べて落ち込んだり、見た目への不安を抱えたり——そんな心の揺らぎが、マスクという“安心感”につながっているのかもしれない。実際、周囲でも、コロナ禍を経てマスクが手放せなくなった子どもたちを多く見かける。感染対策の一環として室内での着用は勧めていたものの、屋外でも外すことに強い抵抗を示す子も現れた。「外すことが怖い」。それは、ウイルスではなく、周囲の視線に対する恐れだった。こうした傾向に、精神科医の一部は「醜形恐怖症」や「社交不安」といった言葉をあてはめる。ただし、すべてが病的というわけではない。「素顔を見せるのが恥ずかしい」「人の目が気になる」——その気持ちは、思春期や若者ならではの繊細な感情でもある。問題は、マスクが単なる衛生アイテムではなく、「心の鎧」として機能してしまっている点だ。「オンライン会議中も外せない」「就活の面接に行けない」といった悩みを抱える若者も増えている。他人との距離感をコントロールできる“防御ツール”として、マスクが手放せなくなっているのだ。

とはいえ、マスクの効果や必要性は一律ではない。たとえば「感染が3%減少した」という北欧の研究があったとしても、地域性や着用率、マスクの種類など、条件によって結果は大きく左右される。要は、マスクは万能でも無意味でもなく、“文脈に応じたツール”であるということ。だからこそ、「外せよ」「まだ着けてるの?」といった言葉はナンセンス。大切なのは、誰もが自分のペースで選択できること。「今はまだ不安」「でも、少しずつ外してみたい」——そんな気持ちを、周囲がそっと受けとめるだけでも、人は変わっていける。「マスクを外すことが、自分らしさを取り戻すきっかけになるかもしれない」。そんなふうに思えたなら、それが第一歩。無理に外す必要はない。でも、ほんの少し勇気を出してみる。その積み重ねが、“顔”よりも“心”を解放することにつながっていけばと思う。

私立大学助成金 ― 2025年06月08日

財務省が、定員割れする私立大学の授業内容を問題視している。文部科学省に対しては、私学助成の見直しを求める姿勢だ。報告によれば、一部の私大では、小中学生レベルの四則演算や英語文法を授業で扱っており、「大学教育」と呼ぶには疑問符がつく内容もあるという。さらに、定員割れを起こしている大学は全体の6割にものぼり、皮肉にも、こうした大学ほど国からの補助金が多いという現実もある。このため財務省は、私学助成の評価基準に「教育の質」を加えるべきだと提言している。もっともな主張のようにも聞こえるが、その一方で、文部科学省は反論する。「初歩的な授業」は、AIやデータサイエンスの基礎に過ぎず、専門分野への橋渡しを担っていると説明。さらに、地元企業への就職率の高さを根拠に、地方に不可欠な人材育成の場であることを強調している。

実際、大学進学者数は2026年度(令和8年)の約63万人をピークに減少し、2041年度(令和23年)には42万人程度になる見通しだ。その一方で、私立大学の入学定員はなお増え続けている。供給過剰、需要減──市場原理だけで見れば、「淘汰」が避けられない状況だ。両省は、大学の「規模適正化」の必要性では一致している。文科省の諮問機関も、「認証評価制度」に教育の質を盛り込む提案を行い、今後は評価結果が予算配分に反映される可能性もあるという。

しかし、教育は単なるコストパフォーマンスで語られるべきものだろうか。財務省が「教育の質の問題」としているが、その本音は「優秀な人材を生み出せない大学に税金を投じるのは無駄だ」という立場にも見える。だが一方で、高卒と大卒の生涯年収差が5,000万円とも言われるなか、たとえ“Fラン”と揶揄される大学でも、学費以上の「投資効果」があるという見方も成り立つ。とはいえ、もし高卒でまじめに働けば、大卒並みの収入が得られる社会が実現できるならば、Fラン大学の「存在意義」は薄れていくだろう。むしろ今こそ、社会全体で「学歴給」を見直す時期ではないか。まずは公務員の学歴給制度を廃止し、能力や成果で報いる給与体系に改める──そんな改革を先導してはどうか。

大学に進学することだけが人生の正解ではない。早くから社会に出て働くことで得られる経験もある。職場には年齢も境遇も異なる多様な人々が集まっており、そこには教室では得られない人間関係や学びがある。逆に、大学は同世代の、似たような環境の学生が集まりやすく、視野が広がらないという側面もある。若いうちから社会に出て、自立し、家庭を持つこと。それが促されれば、晩婚化や少子化にも歯止めがかかるかもしれない。高卒の初任給を大卒水準に引き上げれば、早期就労のインセンティブは高まるはずだ。就職を志す若者が増えれば、職業高校や専門学校のニーズも復活するだろう。今や風前の灯となった職業高校の再興も夢ではない。義務教育で実施される「キャリア教育」は、模擬体験で終わってしまうことが多い。だが、身近に実際に働いている先輩たちの姿があれば、子どもの就労意識は変わるだろう。大学助成の是非を論じるだけでは不十分である。若者が自立できるだけの収入を得て、働くことに誇りを持てる──そんな教育と就労制度の設計が、いま本当に求められているのではないか。

実際、大学進学者数は2026年度(令和8年)の約63万人をピークに減少し、2041年度(令和23年)には42万人程度になる見通しだ。その一方で、私立大学の入学定員はなお増え続けている。供給過剰、需要減──市場原理だけで見れば、「淘汰」が避けられない状況だ。両省は、大学の「規模適正化」の必要性では一致している。文科省の諮問機関も、「認証評価制度」に教育の質を盛り込む提案を行い、今後は評価結果が予算配分に反映される可能性もあるという。

しかし、教育は単なるコストパフォーマンスで語られるべきものだろうか。財務省が「教育の質の問題」としているが、その本音は「優秀な人材を生み出せない大学に税金を投じるのは無駄だ」という立場にも見える。だが一方で、高卒と大卒の生涯年収差が5,000万円とも言われるなか、たとえ“Fラン”と揶揄される大学でも、学費以上の「投資効果」があるという見方も成り立つ。とはいえ、もし高卒でまじめに働けば、大卒並みの収入が得られる社会が実現できるならば、Fラン大学の「存在意義」は薄れていくだろう。むしろ今こそ、社会全体で「学歴給」を見直す時期ではないか。まずは公務員の学歴給制度を廃止し、能力や成果で報いる給与体系に改める──そんな改革を先導してはどうか。

大学に進学することだけが人生の正解ではない。早くから社会に出て働くことで得られる経験もある。職場には年齢も境遇も異なる多様な人々が集まっており、そこには教室では得られない人間関係や学びがある。逆に、大学は同世代の、似たような環境の学生が集まりやすく、視野が広がらないという側面もある。若いうちから社会に出て、自立し、家庭を持つこと。それが促されれば、晩婚化や少子化にも歯止めがかかるかもしれない。高卒の初任給を大卒水準に引き上げれば、早期就労のインセンティブは高まるはずだ。就職を志す若者が増えれば、職業高校や専門学校のニーズも復活するだろう。今や風前の灯となった職業高校の再興も夢ではない。義務教育で実施される「キャリア教育」は、模擬体験で終わってしまうことが多い。だが、身近に実際に働いている先輩たちの姿があれば、子どもの就労意識は変わるだろう。大学助成の是非を論じるだけでは不十分である。若者が自立できるだけの収入を得て、働くことに誇りを持てる──そんな教育と就労制度の設計が、いま本当に求められているのではないか。

ハーバード大中国人留学生 ― 2025年06月01日

米国が再び「アメリカ・ファースト」にかじを切った。中国共産党と関係があるとされる中国人留学生に対し、ルビオ国務長官はビザ取り消しを含む厳格な措置を発表した。背景にあるのは、国家安全保障への懸念である。中国本土や香港からの申請についても、今後はより厳しい審査が適用されるという。対象は「共産党とのつながりの有無」に限らず、「重要分野」を専攻する学生まで広がる。情報収集や技術流出への警戒がにじむ政策だ。すでにハーバード大学などでは、約1,300人の中国人留学生が学籍を失う可能性があるとされ、大学側も訴訟を検討している。一方、そんなアメリカの動きとは対照的に、日本の留学生政策はある意味で「おおらか」だ。東京大学のデータを見ると、大学院に在籍する外国人留学生のうち、約6割が中国出身。理工系ではその比率がさらに高いという。学部生も含めれば、中国人留学生は東大全体の約1割強。過去10年で倍以上に増えている。この傾向をどう受け止めるべきか。もちろん、国際交流は大切だ。優秀な学生を受け入れ、多様な価値観に触れることは、大学の活性化につながる。だが、ここで一度立ち止まりたい。日本の留学生支援は、果たして公平なのだろうか。

文部科学省やJASSO(日本学生支援機構)による国費留学生制度では、外国人留学生に対し、年間150万円前後の生活費と学費の全額免除が提供される。大学によってはさらに手厚い支援もある。東大など一部の国立大学では、一人あたり年間300万円前後の補助が支給されている例もあるという。その総額は、全国で年100億円規模に達するとされる。ハーバード大の留学生全体に対する助成金270万ドル(約4億円)なので一人当たりにすれば80万円程度、物価を考慮すれば日本はその5倍以上と言える。さらに問題は、日本人学生とのバランスである。多くの日本人大学院生は、授業料や生活費を奨学金(しかも多くが貸与型)やアルバイトでまかなっている。その一方で、外国人留学生の中には返済不要の支援を受けて、安定した研究環境で学んでいる。こうした構造的なギャップは、果たして健全と言えるだろうか。さらに懸念されるのが、安全保障や技術流出の観点だ。AIや量子、バイオなど、日本が国家戦略として重点を置く分野には、多くの留学生が集まる。もちろん、出身国や国籍で学生を一括りにして論じることは避けるべきだ。しかし、制度としての「無警戒ぶり」は見直されてしかるべきではないか。

この問題は、国会でも取り上げられた。参議院で小野寺議員が文部科学省に質問したところ、同省は「国際交流の促進に寄与している」と述べるにとどまり、安全保障上の課題については明言を避けた。まるで別の国の話のような距離感だ。アメリカのやり方がすべて正しいとは思わない。だが少なくとも、彼らは「自国の利益とは何か」を常に問い続けている。それに対し、日本はどこかのんびりしているように見える。危機感が共有されていない。「人のことを言っている場合ではない」――それが今の日本の現実かもしれない。怒るべきはトランプ政権ではなく、むしろ、国内の制度設計に対してではないか。支援の在り方、研究成果の流出リスク、そして日本人学生への公平性。それらを真剣に議論する時期が、すでに来ているのではないか。

文部科学省やJASSO(日本学生支援機構)による国費留学生制度では、外国人留学生に対し、年間150万円前後の生活費と学費の全額免除が提供される。大学によってはさらに手厚い支援もある。東大など一部の国立大学では、一人あたり年間300万円前後の補助が支給されている例もあるという。その総額は、全国で年100億円規模に達するとされる。ハーバード大の留学生全体に対する助成金270万ドル(約4億円)なので一人当たりにすれば80万円程度、物価を考慮すれば日本はその5倍以上と言える。さらに問題は、日本人学生とのバランスである。多くの日本人大学院生は、授業料や生活費を奨学金(しかも多くが貸与型)やアルバイトでまかなっている。その一方で、外国人留学生の中には返済不要の支援を受けて、安定した研究環境で学んでいる。こうした構造的なギャップは、果たして健全と言えるだろうか。さらに懸念されるのが、安全保障や技術流出の観点だ。AIや量子、バイオなど、日本が国家戦略として重点を置く分野には、多くの留学生が集まる。もちろん、出身国や国籍で学生を一括りにして論じることは避けるべきだ。しかし、制度としての「無警戒ぶり」は見直されてしかるべきではないか。

この問題は、国会でも取り上げられた。参議院で小野寺議員が文部科学省に質問したところ、同省は「国際交流の促進に寄与している」と述べるにとどまり、安全保障上の課題については明言を避けた。まるで別の国の話のような距離感だ。アメリカのやり方がすべて正しいとは思わない。だが少なくとも、彼らは「自国の利益とは何か」を常に問い続けている。それに対し、日本はどこかのんびりしているように見える。危機感が共有されていない。「人のことを言っている場合ではない」――それが今の日本の現実かもしれない。怒るべきはトランプ政権ではなく、むしろ、国内の制度設計に対してではないか。支援の在り方、研究成果の流出リスク、そして日本人学生への公平性。それらを真剣に議論する時期が、すでに来ているのではないか。

低学年の通知表を廃止 ― 2025年05月12日

岐阜県美濃市では、来年度から市内の五つの小学校で1・2年生の通知表が廃止されるという。校長同士の合意により、子どもたちが「序列化」されず、のびのびと育ってほしいという思いが背景にあるそうだ。これまで通知表は3段階で評価されていたが、その代わりに修了証が渡され、保護者懇談を通して子どもの様子を伝えていく方針らしい。こう聞くと、一見、子どもを思いやる温かい改革のようにも感じられる。しかし、この方針にはいくつか立ち止まって考えるべき点がある。まず、通知表には法的義務はないが、指導要録には法的な作成義務がある。実際には、小学1年生の年度末から成績評価が行われ、3年生以降は3段階、そして中学校では5段階での評定が求められている。通知表はその成績をわかりやすく保護者に伝える「説明書」にすぎない。つまり、通知表をなくしても、子どもが評価されないわけではないのだ。今回の美濃市の方針は、「通知表という説明書をなくせば、子どもはのびのびと育つ」と言っているように聞こえる。だが、年2回の保護者懇談は全国の多くの学校ですでに行われており、それが通知表の有無と直接関係しているとは言えない。通知表だけを取り除いて、子どもの育ち方が大きく変わるとも考えにくい。

私たちは「評価されること=序列化=子どもへの悪影響」という単純な構図に陥ってはいないだろうか。現実の子どもたちは、学校生活のなかでさまざまな違いを自然と感じ取っている。運動の得意不得意、おしゃべりの上手下手、絵がうまい子、手先の器用な子。そうした違いは、通知表がなくても日々の生活のなかで明らかだ。むしろ教育は、そうした「違い」を否定するのではなく、それを認め、共に生きていくことの大切さを教えていく営みのはずだ。他者との違いを知り、そこから自分の価値に気づいていくことこそ、成長のプロセスである。通知表を廃止したからといって、子どもが他者との違いに気づかなくなるわけではない。

もちろん、学力だけがすべてではないことを伝える努力は必要だ。しかし現実には、教科学習が学校生活の大部分を占めている。低学年期は月齢による認知発達の差が大きく、一律の基準で評価することには無理があるという指摘ももっともだ。その意味では、指導要録に記された評価自体が、正確とは言い切れない。一般的に、10歳前後になると認知発達の個人差は小さくなる傾向がある。つまり、全員が10歳を超える5年生あたりから、共通の目標設定や評価基準が理にかなってくるという考え方もあるだろう。

また、生活年齢だけでなく、生まれつきの得手不得手もある。特に読み書きの力は、生涯にわたって必要な基本的スキルである。4年生程度の読み書き能力は、知的な遅れがない限り、最低限身につけさせる必要がある。それでも困難がある場合は、ICT機器を活用するなどして、知的情報へのアクセスを補完した上で学力評価を行うべきだ。こうして見ていくと、子どもが「のびのびと育てない」原因は、通知表や成績そのものではない。むしろ、それぞれの子どもに合った目標設定や評価がなされておらず、「やればできる」という実感を持てる学習環境が整っていないことが根本にあるのではないか。学校が目を向けるべきは、通知表の廃止ではなく、個々の子どもに応じた柔軟な学習指導の在り方だろう。通知表をなくすことで子どもがのびのび育つ、という考えは、残念ながら大人の自己満足にすぎないように思える。

私たちは「評価されること=序列化=子どもへの悪影響」という単純な構図に陥ってはいないだろうか。現実の子どもたちは、学校生活のなかでさまざまな違いを自然と感じ取っている。運動の得意不得意、おしゃべりの上手下手、絵がうまい子、手先の器用な子。そうした違いは、通知表がなくても日々の生活のなかで明らかだ。むしろ教育は、そうした「違い」を否定するのではなく、それを認め、共に生きていくことの大切さを教えていく営みのはずだ。他者との違いを知り、そこから自分の価値に気づいていくことこそ、成長のプロセスである。通知表を廃止したからといって、子どもが他者との違いに気づかなくなるわけではない。

もちろん、学力だけがすべてではないことを伝える努力は必要だ。しかし現実には、教科学習が学校生活の大部分を占めている。低学年期は月齢による認知発達の差が大きく、一律の基準で評価することには無理があるという指摘ももっともだ。その意味では、指導要録に記された評価自体が、正確とは言い切れない。一般的に、10歳前後になると認知発達の個人差は小さくなる傾向がある。つまり、全員が10歳を超える5年生あたりから、共通の目標設定や評価基準が理にかなってくるという考え方もあるだろう。

また、生活年齢だけでなく、生まれつきの得手不得手もある。特に読み書きの力は、生涯にわたって必要な基本的スキルである。4年生程度の読み書き能力は、知的な遅れがない限り、最低限身につけさせる必要がある。それでも困難がある場合は、ICT機器を活用するなどして、知的情報へのアクセスを補完した上で学力評価を行うべきだ。こうして見ていくと、子どもが「のびのびと育てない」原因は、通知表や成績そのものではない。むしろ、それぞれの子どもに合った目標設定や評価がなされておらず、「やればできる」という実感を持てる学習環境が整っていないことが根本にあるのではないか。学校が目を向けるべきは、通知表の廃止ではなく、個々の子どもに応じた柔軟な学習指導の在り方だろう。通知表をなくすことで子どもがのびのび育つ、という考えは、残念ながら大人の自己満足にすぎないように思える。

教員の処遇改善法案 ― 2025年05月05日

与野党は、公立学校教員の処遇改善を目的として、「教員給与特別措置法」などの改正案を修正する方向で合意した。法案には、教員の平均残業時間を月30時間までに削減し、「35人学級」を実現するなどの政府目標が明記されており、今国会での成立が見込まれている。立憲民主党と日本維新の会は、教員定数の見直しや担当授業数の削減を盛り込んだ修正案をまとめ、連休明けに提出する予定であり、自民党も実務者間の調整を経て同意した。改正案の柱は、教員の基本給に上乗せされる「教職調整額」を、現行の4%から10%へ段階的に引き上げることで、長時間労働の常態化を是正する点にある。文部科学省の2022年度調査によれば、公立中学校教員の平均残業時間は月58時間に上っていた。野党側は、給与の是正だけでなく業務そのものの見直しが不可欠だと主張し、具体的な対策の提示を求めていた。

20代の教員の精神疾患での休職率は2.1%で他の20代の公務員の10倍以上という高水準である。もちろん、他の公務員も15年間で休職率が2倍に増加しているとはいえ、教員の休職割合とは一桁の差がある。教職員全体で見ても、1.4%が精神疾患で休職しており、これは20代に限った問題ではない。同じ地方公務員でこれほどまでに差が出るのは、異常と言わざるを得ない。今回の改正案により、20代教員の月収30万円程度は6%増となるが、月に2万円程度の給与増でこの深刻な状況が改善されるとは思えない。残業時間を月30時間に抑える方針だが、実際には小学校教員の約14%、中学校教員の約36%が月80時間以上の長時間労働に従事しているという報告もある。何の手立てもなく残業時間だけを削減しようとすれば、かえって「時短ハラスメント」として職場に持ち込まれ、教職員のストレスを悪化させる恐れがある。

20代教員が休職する割合をみて50人に一人なら少ないと侮ってはいけない。多職種の20代よりも10倍多くここ数年高止まりのままというのは、若手教員全体に負荷が大きいままとみる必要がある。近年の大量退職により、現場では若手教員の割合が増加しており、20代教員の絶対数自体が増えている。また、経験の浅いまま授業、生徒指導、保護者対応、部活動と多岐にわたる業務を担わされ、過重な負担を強いられている。さらに、相談できる中堅・ベテラン教員の不足により、悩みを抱え込みやすく、支援体制も不十分だ。個人的要因としては、理想と現実のギャップ、自らに過度なプレッシャーをかける傾向、業務のオーバーフロー、受け身的姿勢による孤立感などがある。環境要因としては、教員不足による業務の集中、相談しづらい職場風土、フォローアップ体制の不備などが指摘されている。

簡単に言えば、現代の高い教育ニーズと現場の力量とのミスマッチがあるにもかかわらず、教員自身の自己イメージが高すぎるために、折れやすくなっているということだ。つまり、「できないことをやろうとして折れる」のである。であれば、見かけの残業時間を減らすのではなく、業務内容そのものを見直すべきだ。たとえば、まずは担任制をやめ、チームで業務に当たる体制へ移行することだ。学校規模が大きければ学年ごとのチームでもよいが、小規模校であれば、適切な教員集団を教育単位として編成すべきである。担任制は、子どもにも教員にも「当たり外れ」が大きすぎる。教員はいつまでも「個人商店」のような担任制に幻想を抱くのではなく、文字通りのチーム指導に踏み出すべきだ。もちろん、チームメンバーも時期を問わず校内や広域で柔軟に異動できる仕組みとする。これだけでも、教員のストレスは大きく軽減されるだろう。ただし、特別支援など少数担当者に力量のない教員が故意に配置されることなどがないよう、不適切な配置に対する抑止のルールは不可欠である。

20代の教員の精神疾患での休職率は2.1%で他の20代の公務員の10倍以上という高水準である。もちろん、他の公務員も15年間で休職率が2倍に増加しているとはいえ、教員の休職割合とは一桁の差がある。教職員全体で見ても、1.4%が精神疾患で休職しており、これは20代に限った問題ではない。同じ地方公務員でこれほどまでに差が出るのは、異常と言わざるを得ない。今回の改正案により、20代教員の月収30万円程度は6%増となるが、月に2万円程度の給与増でこの深刻な状況が改善されるとは思えない。残業時間を月30時間に抑える方針だが、実際には小学校教員の約14%、中学校教員の約36%が月80時間以上の長時間労働に従事しているという報告もある。何の手立てもなく残業時間だけを削減しようとすれば、かえって「時短ハラスメント」として職場に持ち込まれ、教職員のストレスを悪化させる恐れがある。

20代教員が休職する割合をみて50人に一人なら少ないと侮ってはいけない。多職種の20代よりも10倍多くここ数年高止まりのままというのは、若手教員全体に負荷が大きいままとみる必要がある。近年の大量退職により、現場では若手教員の割合が増加しており、20代教員の絶対数自体が増えている。また、経験の浅いまま授業、生徒指導、保護者対応、部活動と多岐にわたる業務を担わされ、過重な負担を強いられている。さらに、相談できる中堅・ベテラン教員の不足により、悩みを抱え込みやすく、支援体制も不十分だ。個人的要因としては、理想と現実のギャップ、自らに過度なプレッシャーをかける傾向、業務のオーバーフロー、受け身的姿勢による孤立感などがある。環境要因としては、教員不足による業務の集中、相談しづらい職場風土、フォローアップ体制の不備などが指摘されている。

簡単に言えば、現代の高い教育ニーズと現場の力量とのミスマッチがあるにもかかわらず、教員自身の自己イメージが高すぎるために、折れやすくなっているということだ。つまり、「できないことをやろうとして折れる」のである。であれば、見かけの残業時間を減らすのではなく、業務内容そのものを見直すべきだ。たとえば、まずは担任制をやめ、チームで業務に当たる体制へ移行することだ。学校規模が大きければ学年ごとのチームでもよいが、小規模校であれば、適切な教員集団を教育単位として編成すべきである。担任制は、子どもにも教員にも「当たり外れ」が大きすぎる。教員はいつまでも「個人商店」のような担任制に幻想を抱くのではなく、文字通りのチーム指導に踏み出すべきだ。もちろん、チームメンバーも時期を問わず校内や広域で柔軟に異動できる仕組みとする。これだけでも、教員のストレスは大きく軽減されるだろう。ただし、特別支援など少数担当者に力量のない教員が故意に配置されることなどがないよう、不適切な配置に対する抑止のルールは不可欠である。

アドレセンス ― 2025年05月04日

Netflixの『アドレセンス(思春期)』は、3月に配信が始まったイギリス発のクライムドラマで、その評判を聞いて視聴した。物語は、13歳の少年ジェイミーが同級生ケイティ殺害の容疑で逮捕される場面から始まる。ごく普通の家庭に暮らしていた少年が突然警察に連行され、家族や周囲の人々に大きな衝撃を与える。ジェイミーは当初、容疑を否認するが、監視カメラの映像によって犯行が明るみに出る。事件の真相を巡って、刑事、心理士、家族など、それぞれの視点から物語が展開される。現代社会における少年犯罪、SNSの影響、思春期の葛藤、家庭の崩壊、ミソジニー(女性嫌悪)や有害な男らしさといったテーマが浮き彫りになる。ジェイミーは少年院で心理士のアリストンと対話を重ね、自らの内面と向き合い始める。全編ワンカットで撮影された演出は、登場人物の緊張感や動揺、事件の真相に迫る過程をリアルタイムで描き出し、その場に立ち会っているかのような没入感を生み出していた。主演のオーウェン・クーパーは、本作がデビュー作とは思えないほど、無垢さと狂気が交錯する難役を見事に演じていた。このシリーズは、どこにでもある家庭に起こりうる“最悪の悪夢”を描き、視聴者に深い問いを投げかける作品となっている。

イギリスのスターマー首相は、自身の子どもたちとともにこの作品を視聴したと述べ、「現代社会の課題を乗り越え、有害な影響から若者を守るには、オープンな対話が不可欠だ」と発言。英国議会でもこの作品が議題となり、中学校での教育活用が決定されたという。劇中、中学校の捜査シーンでは、情報提供を丁寧に求める刑事に対して、生徒たちが茶化したり激しく罵倒したりする様子が描かれる。これが実際の英国の中学校の現状だとすれば、非常に悩ましい。しかし、警察が子どもであっても誠実に対応し、証拠がそろっていてもなお動機を丁寧に捜査していく姿勢には好感が持てた。また、刑事がSNS上の若者の隠語(キャラクター)を息子に教えてもらうことで、ジェイミーが被害者や同級生からいじめを受けていたことに気づく展開も、現代的で印象的だった。

ミソジニーや誤ったジェンダー意識が思春期の男子に与える影響を描いた作品だという批評も多いが、それを一般化するのはやや飛躍があるように感じた。むしろ、行き過ぎた多様性・ジェンダー教育が子どもたちに与える影響のほうが、より深刻なのではないかとも考えさせられた。スターマー首相の発言の背景には、若者がインターネット上の有害な情報に惑わされることなく、健全な価値観を持てるようにという意図があるのだろう。『アドレセンス』は、子どもの価値観形成にとってどのような環境が必要かを改めて問いかける作品であった。

イギリスのスターマー首相は、自身の子どもたちとともにこの作品を視聴したと述べ、「現代社会の課題を乗り越え、有害な影響から若者を守るには、オープンな対話が不可欠だ」と発言。英国議会でもこの作品が議題となり、中学校での教育活用が決定されたという。劇中、中学校の捜査シーンでは、情報提供を丁寧に求める刑事に対して、生徒たちが茶化したり激しく罵倒したりする様子が描かれる。これが実際の英国の中学校の現状だとすれば、非常に悩ましい。しかし、警察が子どもであっても誠実に対応し、証拠がそろっていてもなお動機を丁寧に捜査していく姿勢には好感が持てた。また、刑事がSNS上の若者の隠語(キャラクター)を息子に教えてもらうことで、ジェイミーが被害者や同級生からいじめを受けていたことに気づく展開も、現代的で印象的だった。

ミソジニーや誤ったジェンダー意識が思春期の男子に与える影響を描いた作品だという批評も多いが、それを一般化するのはやや飛躍があるように感じた。むしろ、行き過ぎた多様性・ジェンダー教育が子どもたちに与える影響のほうが、より深刻なのではないかとも考えさせられた。スターマー首相の発言の背景には、若者がインターネット上の有害な情報に惑わされることなく、健全な価値観を持てるようにという意図があるのだろう。『アドレセンス』は、子どもの価値観形成にとってどのような環境が必要かを改めて問いかける作品であった。

大学で割り算を教える是非? ― 2025年05月02日

先月の財政制度等審議会分科会では、大学への助成金と教育の質について議論が行われた。定員割れが続く私立大学で、四則演算や基礎英語を教える授業が実際に行われている事例が示され、助成金の見直しが提案された。SNSでは、大学で義務教育レベルの内容を教えることについて賛否が分かれている。現場の大学教員からは、基礎学力の不足する学生に対して基礎から指導し、最終的には専門的な水準に育てているとの声があり、大学の役割や大卒資格の重要性、大学が「教育の最終機会」として機能していることが語られた。一方で、日本の大学教育が記憶重視であり、自立した意見を持つ人材の育成に課題があるとの指摘もある。また、財務省の報告書には、補助金削減が教育の質向上につながらないとの批判もあり、18歳人口の減少による大学経営の厳しさも背景にある。今後は、単なる淘汰ではなく、大学全体の底上げと人材育成につながる改革が求められている。

「名前さえ書けたら合格する大学」は以前から存在しており、少子化が進む中でも新設大学や新設学部は増加を続けてきた。そうした大学の卒業生がどのような就労状況にあるかは定かでないが、就職すれば学歴によって給与が決まりやすく、給与表にも反映される。推計では、大卒と高卒の生涯平均年収には約4,000万〜5,000万円の差があり、年金額においても大卒は高卒より年間約18万円多く受給するとされる。もちろん、個人の能力によって給与を決める企業もあるが、それは多数派とは言えない。生涯で5,000万円以上の差があるとなれば、多少学費が高くても大学に通う「投資効果」は大きく、いわゆるFランク大学にも存在意義があると考えられる。

この状況を是正するには、公務員や企業の学歴による給与制度を廃止するか、日本の教育体系を抜本的に見直す必要がある。本来、給与は企業側の需要と労働者側の供給の関係によって個別に決定されるべきだが、横並び志向が強い日本では能力給に対する抵抗が根強い。企業側にとっては、学歴による区分の方が労働者を分断しやすく、人件費も抑えやすいため都合が良く、学歴給制度の廃止は進みにくい。一方、この制度は高卒労働者の意欲を損ない、労働生産性の向上を妨げる要因にもなっている。

また、日本の教育体系は単線型で、上記の学歴給与制度の存在により、職業教育を選択するインセンティブが弱い。仮に、早期に専門技術を身につけて働いたとしても、大卒に比べて不利な給与体系が残る限り、低学力のままでも大学進学を選ぶ理由が消えない。税金である私学助成金を理由に大学で割り算や分数を教える是非を議論する前に、給与体系や教育体系そのものについて議論する方が、生産的で本質的な改革につながるのではないか。

「名前さえ書けたら合格する大学」は以前から存在しており、少子化が進む中でも新設大学や新設学部は増加を続けてきた。そうした大学の卒業生がどのような就労状況にあるかは定かでないが、就職すれば学歴によって給与が決まりやすく、給与表にも反映される。推計では、大卒と高卒の生涯平均年収には約4,000万〜5,000万円の差があり、年金額においても大卒は高卒より年間約18万円多く受給するとされる。もちろん、個人の能力によって給与を決める企業もあるが、それは多数派とは言えない。生涯で5,000万円以上の差があるとなれば、多少学費が高くても大学に通う「投資効果」は大きく、いわゆるFランク大学にも存在意義があると考えられる。

この状況を是正するには、公務員や企業の学歴による給与制度を廃止するか、日本の教育体系を抜本的に見直す必要がある。本来、給与は企業側の需要と労働者側の供給の関係によって個別に決定されるべきだが、横並び志向が強い日本では能力給に対する抵抗が根強い。企業側にとっては、学歴による区分の方が労働者を分断しやすく、人件費も抑えやすいため都合が良く、学歴給制度の廃止は進みにくい。一方、この制度は高卒労働者の意欲を損ない、労働生産性の向上を妨げる要因にもなっている。

また、日本の教育体系は単線型で、上記の学歴給与制度の存在により、職業教育を選択するインセンティブが弱い。仮に、早期に専門技術を身につけて働いたとしても、大卒に比べて不利な給与体系が残る限り、低学力のままでも大学進学を選ぶ理由が消えない。税金である私学助成金を理由に大学で割り算や分数を教える是非を議論する前に、給与体系や教育体系そのものについて議論する方が、生産的で本質的な改革につながるのではないか。

公立高校「デジタル併願制」 ― 2025年04月23日

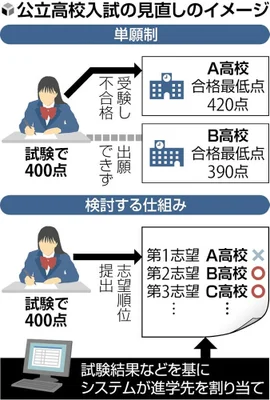

石破首相は、公立高校入試制度における「単願制」の見直しを指示した。現在の制度では、受験生が一校しか志望できない仕組みとなっているが、これを改め、複数校を志望できる「デジタル併願制」の導入が検討されている。新制度では、受験生が志望順位を提出し、共通試験の結果や内申点を基にシステムが合否を判定し、最も志望度の高い高校に割り当てる仕組みが想定されている。この変更により、受験生は難関校への挑戦をためらわずに済み、最終的には自身の成績に見合った高校に合格できる可能性が高まる。また、学校側の負担軽減や業務の効率化も期待されている。石破首相は、まず自治体での試行実施を通じて、全国への普及を目指す方針を示した。支持率が急落している中での指示である点は気になるものの、制度自体は評価に値する。ただし、公立高校の運営権限は都道府県にあるため、来年度から全国一律に導入するのは難しいだろう。さらに、滑り止め併願で利益を得ていた私立高校の反発も予想される。

全国平均では約7割の生徒が公立高校に通い、残りの約3割が私立高校に在籍している。高校授業料の一律無償化により、公立高校の定員割れが問題視されてきたが、この制度が全国的に広がれば、今度は私立高校で定員割れが起こる可能性もある。一方で、普通レベルの公立高校に通う生徒の平均学力は上がるが、従来から定員割れを続けてきた公立校には、いわゆる「低学力」とされる生徒が集まりやすくなると予想される。生徒数は年々減少しており、私学公立ともこうした学校では生徒募集が困難になる可能性がある。しかし、この状況下で私立に任せて安易に公立校を廃校にするのは誤りである。発達障害を含む学習困難な生徒への対応は、本来、公教育の役割である。公立高校がこうした生徒を受け入れ、大学進学一辺倒ではない職業教育を重視することで、生徒の個性に応じた進路を切り開く後期中等教育の見直しが進むはずだ。その結果、国税を無駄にする「Fランク大学」と揶揄される私立大学の整理・統廃合も進むだろう。公立高校に再び権威を持たせると同時に、多様な支援が必要な生徒に対して公教育が責任を果たすことこそ、健全な教育の在り方である。今回の提案が、公立校の安易な廃校を前提としないのであれば、ぜひ支持したい制度であり、一日も早く全国に広がることを期待している。

全国平均では約7割の生徒が公立高校に通い、残りの約3割が私立高校に在籍している。高校授業料の一律無償化により、公立高校の定員割れが問題視されてきたが、この制度が全国的に広がれば、今度は私立高校で定員割れが起こる可能性もある。一方で、普通レベルの公立高校に通う生徒の平均学力は上がるが、従来から定員割れを続けてきた公立校には、いわゆる「低学力」とされる生徒が集まりやすくなると予想される。生徒数は年々減少しており、私学公立ともこうした学校では生徒募集が困難になる可能性がある。しかし、この状況下で私立に任せて安易に公立校を廃校にするのは誤りである。発達障害を含む学習困難な生徒への対応は、本来、公教育の役割である。公立高校がこうした生徒を受け入れ、大学進学一辺倒ではない職業教育を重視することで、生徒の個性に応じた進路を切り開く後期中等教育の見直しが進むはずだ。その結果、国税を無駄にする「Fランク大学」と揶揄される私立大学の整理・統廃合も進むだろう。公立高校に再び権威を持たせると同時に、多様な支援が必要な生徒に対して公教育が責任を果たすことこそ、健全な教育の在り方である。今回の提案が、公立校の安易な廃校を前提としないのであれば、ぜひ支持したい制度であり、一日も早く全国に広がることを期待している。

発達検査報告「簡素化」 ― 2025年04月19日

「新版K式発達検査」は、戦後、京都市児童院によって開発され、全国の福祉・医療機関などで広く用いられてきた発達度測定の手法である。この検査は、子どもの遊びの様子を通して発達年齢や発達指数を算出するだけでなく、数値にとらわれず子どもの全体的な様子を丁寧に観察し、支援に活かすという理念を持つ点に特徴がある。現在では、京都市児童福祉センターがその役割を引き継ぎ、療育施設の通所判定や療育手帳の交付要否の判断材料としても活用されている。2021年度からは報告書の簡素化が進められ、これにより検査待機期間の短縮には一定の効果が見られた。一方で、以前の報告書には子どもの具体的な反応や有効な支援方法が詳細に記載されていたのに対し、簡素化後は箇条書き程度の記述にとどまることが多く、保護者の不満の声も上がっている。背景には、心理職の負担軽減という目的があるものの、「これでは子どもの理解が深まらない」といった批判も出ており、理念と実務のバランスを取る工夫が求められている。

一見すると、検査のできる心理士を増やせば解決するようにも思えるが、この問題はそれほど単純ではない。報道の多くが現場の一側面だけを取り上げており、K式検査の実際の限界については十分に言及されていない。K式検査は、乳児期の発達を細かく把握できる利点がある一方で、4歳を超える幼児期以降の発達特性を把握するには不向きな側面がある。「数値にとらわれない」とされる一方で、K式における数値は「運動」「認知・適応」「言語・社会」の3領域にしか分かれておらず、それらのスコアから個別の発達特性を導き出すのは難しい。つまり、これらの数値はあくまで一般的な発達水準と比較しての相対的位置を示すにすぎない。子どもの知的発達の特性を把握し、就学までにどのような支援が必要かを判断するためには、他にもより適切な検査手法が存在する。現状では、科学的な根拠に基づくというよりも、心理職の経験則をもとにK式の結果が解釈されている例も少なくない。

K式検査は、もともと昭和期に乳幼児に適した発達検査が乏しかった時代において、京都を中心に心理職・教育職を通じて広まり、当時は重宝された。しかし、検査構造自体は半世紀以上にわたり大きな改訂がなされておらず、今日的な認知発達モデルに即したものではない。ベテラン心理士の中には、「数値にこだわらず、課題への取り組み方そのものに注目すべきだ」とする立場もあるが、そのような高い観察力と判断力を身につけるまでに至るには、長い年月と経験を要する。近年開発されている発達検査では、各項目間のプロフィールを数量的に可視化し、より精密な判断が可能となっている。つまり、現代の主流はむしろ「数値を重視する検査」であり、それによってビギナーの心理士でも一定水準の判断を行うことが可能になっている。レアケースには熟練者の介入が必要であるものの、一般的なケースについては、数量的なプロフィールに基づいた支援策がマニュアル化されており、実践しやすい。心理職の現場が少人数であることもあり、こうした旧来の手法から抜け出せずにいる現状もある。確かに、検査可能な心理士の増員は急務であるが、そもそも、時間と手腕を要する古い検査手法をいつまでも使い続けていること自体が、見直されるべき時期である。

一見すると、検査のできる心理士を増やせば解決するようにも思えるが、この問題はそれほど単純ではない。報道の多くが現場の一側面だけを取り上げており、K式検査の実際の限界については十分に言及されていない。K式検査は、乳児期の発達を細かく把握できる利点がある一方で、4歳を超える幼児期以降の発達特性を把握するには不向きな側面がある。「数値にとらわれない」とされる一方で、K式における数値は「運動」「認知・適応」「言語・社会」の3領域にしか分かれておらず、それらのスコアから個別の発達特性を導き出すのは難しい。つまり、これらの数値はあくまで一般的な発達水準と比較しての相対的位置を示すにすぎない。子どもの知的発達の特性を把握し、就学までにどのような支援が必要かを判断するためには、他にもより適切な検査手法が存在する。現状では、科学的な根拠に基づくというよりも、心理職の経験則をもとにK式の結果が解釈されている例も少なくない。

K式検査は、もともと昭和期に乳幼児に適した発達検査が乏しかった時代において、京都を中心に心理職・教育職を通じて広まり、当時は重宝された。しかし、検査構造自体は半世紀以上にわたり大きな改訂がなされておらず、今日的な認知発達モデルに即したものではない。ベテラン心理士の中には、「数値にこだわらず、課題への取り組み方そのものに注目すべきだ」とする立場もあるが、そのような高い観察力と判断力を身につけるまでに至るには、長い年月と経験を要する。近年開発されている発達検査では、各項目間のプロフィールを数量的に可視化し、より精密な判断が可能となっている。つまり、現代の主流はむしろ「数値を重視する検査」であり、それによってビギナーの心理士でも一定水準の判断を行うことが可能になっている。レアケースには熟練者の介入が必要であるものの、一般的なケースについては、数量的なプロフィールに基づいた支援策がマニュアル化されており、実践しやすい。心理職の現場が少人数であることもあり、こうした旧来の手法から抜け出せずにいる現状もある。確かに、検査可能な心理士の増員は急務であるが、そもそも、時間と手腕を要する古い検査手法をいつまでも使い続けていること自体が、見直されるべき時期である。