「年金が危ない」は本当か ― 2025年06月17日

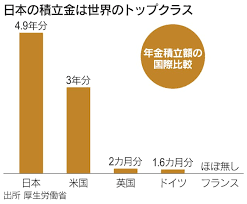

政府やメディアはこれまで、「年金が危ない」と、まるで“オオカミ少年”のように繰り返し警鐘を鳴らしてきた。だが、本当に年金制度は危機的な状況にあるのだろうか。たしかに、少子化によって子どもの数が減ることを理由に、制度の将来に不安を抱く声は多い。しかし、視点を変えてみれば、今の高齢者世代も時間とともに確実に減っていくこともまた事実である。しかも年金制度は、出生率や平均寿命など、ある程度予測できる人口の動きをもとに設計されており、突然破綻するような仕組みにはなっていない。むしろ、長期的な見通しに立って安定的に運用されている制度と言える。日本の公的年金制度は、「賦課方式」という仕組みを採用している。これは、本来なら積立金を必要とせず、今働いている世代が、今の高齢者世代を支えるという、助け合いの精神に基づいた制度だ。しかし実際には、制度の運用の中で現在、およそ300兆円にも及ぶ積立金が存在している。その大部分は厚生年金からのもので、年間の給付額の約8倍という規模にまで膨れ上がっている。この状態は、制度設計上の「余剰資金」と見なしても問題ないだろう。

一方で、基礎年金にあたる国民年金の給付水準は、年におよそ80万円程度と非常に低く、生活保護の基準に近い水準となっている。特に、自営業者や非正規雇用で働く人たちにとっては、老後の暮らしを組み立てることが極めて難しいのが現状だ。こうした中で、「これだけの積立金があるのに、それを使わずに給付を抑えている」という構図に、疑問や不信感を持つ人も少なくない。政府が制度の将来を見通すために行っている財政検証では、経済成長率や物価上昇率を0%と仮定するなど、極端に悲観的な前提が使われている。そのため、制度がすぐに持たなくなるような印象を与え、給付の改善や再分配といった前向きな議論が進みにくくなっている。しかし、仮に年1%の保守的な運用利回りを続けたとしても、積立金は100年後に800兆円近くまで増えるという試算もある。これほどの資産を、ただ「将来のために」と眠らせておくことが、本当に賢いやり方なのだろうか。

むしろ、まずは国民年金の積立金を優先的に使い、その後に厚生年金の余剰分を段階的に活用することで、基礎年金の水準を引き上げるべきではないだろうか。そうすれば、年金制度全体の信頼性や納得感は大きく向上するはずだ。こうした積立金の活用は、単に年金制度の改善にとどまらず、経済全体にも良い影響を与える可能性がある。たとえば、給付額の増加や保険料の負担軽減によって、手取り収入が増えれば、消費が活発になり、内需を支える力になる。特に、年金受給者の多くは、もらった年金をほとんど消費に使う傾向が強いため、その経済効果は小さくない。長い目で見れば、国内総生産(GDP)を押し上げ、税収の増加につながることも期待できる。

つまり、積立金を使うことは「減るからダメ」という単純な話ではなく、「うまく使えば循環し、かえって制度が強くなる」ことに目を向けるべきだ。この視点に立てば、年金制度は単なる社会保障の仕組みにとどまらず、経済政策や成長戦略の中核として再評価されるべき存在となるだろう。もちろん、積立金を一気に使い切るようなことを求めているわけではない。大切なのは、「何のために、どんな優先順位で使っていくのか」という、制度全体の設計思想である。たとえば、最低保障年金の創設や、所得が少ない人への重点的な支援、あるいは若い世代への保険料免除枠の拡大など、将来の社会に合った多様な使い方が考えられる。

積立金を「漠然とした将来不安に備える資産」として抱え込むのではなく、「今の暮らしを支え、制度への信頼を取り戻す共通の財産」として使っていくことこそが、制度の成熟と言えるだろう。節約一辺倒でもなく、無理な給付拡大でもない。「使いながら守る」年金制度、そんな柔軟で力強い構想が、政治と社会に求められている。

一方で、基礎年金にあたる国民年金の給付水準は、年におよそ80万円程度と非常に低く、生活保護の基準に近い水準となっている。特に、自営業者や非正規雇用で働く人たちにとっては、老後の暮らしを組み立てることが極めて難しいのが現状だ。こうした中で、「これだけの積立金があるのに、それを使わずに給付を抑えている」という構図に、疑問や不信感を持つ人も少なくない。政府が制度の将来を見通すために行っている財政検証では、経済成長率や物価上昇率を0%と仮定するなど、極端に悲観的な前提が使われている。そのため、制度がすぐに持たなくなるような印象を与え、給付の改善や再分配といった前向きな議論が進みにくくなっている。しかし、仮に年1%の保守的な運用利回りを続けたとしても、積立金は100年後に800兆円近くまで増えるという試算もある。これほどの資産を、ただ「将来のために」と眠らせておくことが、本当に賢いやり方なのだろうか。

むしろ、まずは国民年金の積立金を優先的に使い、その後に厚生年金の余剰分を段階的に活用することで、基礎年金の水準を引き上げるべきではないだろうか。そうすれば、年金制度全体の信頼性や納得感は大きく向上するはずだ。こうした積立金の活用は、単に年金制度の改善にとどまらず、経済全体にも良い影響を与える可能性がある。たとえば、給付額の増加や保険料の負担軽減によって、手取り収入が増えれば、消費が活発になり、内需を支える力になる。特に、年金受給者の多くは、もらった年金をほとんど消費に使う傾向が強いため、その経済効果は小さくない。長い目で見れば、国内総生産(GDP)を押し上げ、税収の増加につながることも期待できる。

つまり、積立金を使うことは「減るからダメ」という単純な話ではなく、「うまく使えば循環し、かえって制度が強くなる」ことに目を向けるべきだ。この視点に立てば、年金制度は単なる社会保障の仕組みにとどまらず、経済政策や成長戦略の中核として再評価されるべき存在となるだろう。もちろん、積立金を一気に使い切るようなことを求めているわけではない。大切なのは、「何のために、どんな優先順位で使っていくのか」という、制度全体の設計思想である。たとえば、最低保障年金の創設や、所得が少ない人への重点的な支援、あるいは若い世代への保険料免除枠の拡大など、将来の社会に合った多様な使い方が考えられる。

積立金を「漠然とした将来不安に備える資産」として抱え込むのではなく、「今の暮らしを支え、制度への信頼を取り戻す共通の財産」として使っていくことこそが、制度の成熟と言えるだろう。節約一辺倒でもなく、無理な給付拡大でもない。「使いながら守る」年金制度、そんな柔軟で力強い構想が、政治と社会に求められている。

年金制度改革関連法案提出 ― 2025年05月16日

政府は、短時間労働者が厚生年金に加入しやすくなるよう、「年収106万円の壁」の撤廃を含む年金制度改革関連法案を閣議決定した。法案では、厚生年金の加入要件である賃金基準や、従業員51人以上という企業規模要件を廃止し、パートなど非正規労働者の年金額の増加を図る。また、「在職老齢年金」の基準額を月額50万円から62万円に引き上げ、働く高齢者の年金減額を緩和する措置も盛り込まれた。さらに、所得の高い人の厚生年金保険料を段階的に引き上げ、負担を増やす一方で、将来的な給付を手厚くする制度も導入される。しかし、自民党内の反対意見により「基礎年金の底上げ案」は法案に盛り込まれず、野党はこれに反発。今後の国会審議では調整の難航が予想される。

2004年、小泉政権下で「年金100年安心」とうたわれた年金制度改革が実施され、2007年には「消えた年金問題」として約5095万件の記録ミスが発覚した。そこから今日に至るまで制度は複雑化する一方だが、なぜもっとシンプルでわかりやすい制度にできないのだろうか。今回の「106万円の壁」撤廃も、本質的には基礎年金(月額上限約7万円)では生活が成り立たないという懸念に端を発したものである。パート勤務でも厚生年金を10年間納付すれば、月1万円程度の上乗せが見込まれるというが、月8千円程度の納付が必要となり、手取りは減少する。納付と給付は現在と未来のトレードオフであり、単純な損得では語れないが、それでも将来月8万円で一人暮らしをするのは心もとない。

一方、高所得者の保険料上限は月収75万円で約7万円に設定されるというが、逆に言えば年収1000万円を超える層でも、月7万円以上の負担にはならないままだ。税制であれ年金であれ仕組みは異なるが、根底にあるのは所得の多い者が少ない者を支える「所得の再分配」機能である。税金や年金を損得の視点で見るべきではなく、唯一「公平」と言える基準は、能力に応じた負担が実施されているかどうかである。「少子高齢化の中で、少ない勤労者が高齢者をどう支えるか」という議論が当然のように語られているが、これは誤った前提に基づいている。所得の再分配という観点からすれば、国民全体で生み出した富をいかに公平に分配するかを問うべきであり、生産と消費によって成り立つ富を誰が担っているかという視点が不可欠だ。

議論の中心となるべきは国民年金である。基礎年金が月額2万円弱の定額制であること自体、公平の原則からすれば不自然だ。厚生年金の加入者は所得の約9%を納付しているのだから、国民年金も同様に所得比例で納付するのが公平である。厚生年金では企業がもう9%を負担しているため、国民年金では政府が同率を負担すれば、受給額を厚生年金並みに引き上げることも理論上は可能である。政府は、自営業者の所得を把握できないことや、収入の変動を理由に比例負担にできないと説明するが、同じ政府が徴税では正確に所得を捕捉しているのは明らかだ。現在はマイナンバーにより所得情報と個人が紐づけられており、理論上は全ての所得を正確に把握できるはずである。こうした仕組みを活用せず、国民年金受給者の生活困難をあたかも「貧困問題」として扱うのは筋が違う。

もちろん、働けない人や障害のある人への対応には、セーフティネットとしての別建ての制度設計が必要だ。しかし、厚生年金についても、所得比例の「同率負担」ではなく、税と同じような累進構造を取り入れ、低所得者の負担率を下げる仕組みにすることは可能だろう。年金は「個人の財産」ではなく、「国家のあり方」を体現する制度である。これを民間保険のような視点で捉えていること自体が、根本的な誤解なのではないだろうか。

2004年、小泉政権下で「年金100年安心」とうたわれた年金制度改革が実施され、2007年には「消えた年金問題」として約5095万件の記録ミスが発覚した。そこから今日に至るまで制度は複雑化する一方だが、なぜもっとシンプルでわかりやすい制度にできないのだろうか。今回の「106万円の壁」撤廃も、本質的には基礎年金(月額上限約7万円)では生活が成り立たないという懸念に端を発したものである。パート勤務でも厚生年金を10年間納付すれば、月1万円程度の上乗せが見込まれるというが、月8千円程度の納付が必要となり、手取りは減少する。納付と給付は現在と未来のトレードオフであり、単純な損得では語れないが、それでも将来月8万円で一人暮らしをするのは心もとない。

一方、高所得者の保険料上限は月収75万円で約7万円に設定されるというが、逆に言えば年収1000万円を超える層でも、月7万円以上の負担にはならないままだ。税制であれ年金であれ仕組みは異なるが、根底にあるのは所得の多い者が少ない者を支える「所得の再分配」機能である。税金や年金を損得の視点で見るべきではなく、唯一「公平」と言える基準は、能力に応じた負担が実施されているかどうかである。「少子高齢化の中で、少ない勤労者が高齢者をどう支えるか」という議論が当然のように語られているが、これは誤った前提に基づいている。所得の再分配という観点からすれば、国民全体で生み出した富をいかに公平に分配するかを問うべきであり、生産と消費によって成り立つ富を誰が担っているかという視点が不可欠だ。

議論の中心となるべきは国民年金である。基礎年金が月額2万円弱の定額制であること自体、公平の原則からすれば不自然だ。厚生年金の加入者は所得の約9%を納付しているのだから、国民年金も同様に所得比例で納付するのが公平である。厚生年金では企業がもう9%を負担しているため、国民年金では政府が同率を負担すれば、受給額を厚生年金並みに引き上げることも理論上は可能である。政府は、自営業者の所得を把握できないことや、収入の変動を理由に比例負担にできないと説明するが、同じ政府が徴税では正確に所得を捕捉しているのは明らかだ。現在はマイナンバーにより所得情報と個人が紐づけられており、理論上は全ての所得を正確に把握できるはずである。こうした仕組みを活用せず、国民年金受給者の生活困難をあたかも「貧困問題」として扱うのは筋が違う。

もちろん、働けない人や障害のある人への対応には、セーフティネットとしての別建ての制度設計が必要だ。しかし、厚生年金についても、所得比例の「同率負担」ではなく、税と同じような累進構造を取り入れ、低所得者の負担率を下げる仕組みにすることは可能だろう。年金は「個人の財産」ではなく、「国家のあり方」を体現する制度である。これを民間保険のような視点で捉えていること自体が、根本的な誤解なのではないだろうか。

発達検査報告「簡素化」 ― 2025年04月19日

「新版K式発達検査」は、戦後、京都市児童院によって開発され、全国の福祉・医療機関などで広く用いられてきた発達度測定の手法である。この検査は、子どもの遊びの様子を通して発達年齢や発達指数を算出するだけでなく、数値にとらわれず子どもの全体的な様子を丁寧に観察し、支援に活かすという理念を持つ点に特徴がある。現在では、京都市児童福祉センターがその役割を引き継ぎ、療育施設の通所判定や療育手帳の交付要否の判断材料としても活用されている。2021年度からは報告書の簡素化が進められ、これにより検査待機期間の短縮には一定の効果が見られた。一方で、以前の報告書には子どもの具体的な反応や有効な支援方法が詳細に記載されていたのに対し、簡素化後は箇条書き程度の記述にとどまることが多く、保護者の不満の声も上がっている。背景には、心理職の負担軽減という目的があるものの、「これでは子どもの理解が深まらない」といった批判も出ており、理念と実務のバランスを取る工夫が求められている。

一見すると、検査のできる心理士を増やせば解決するようにも思えるが、この問題はそれほど単純ではない。報道の多くが現場の一側面だけを取り上げており、K式検査の実際の限界については十分に言及されていない。K式検査は、乳児期の発達を細かく把握できる利点がある一方で、4歳を超える幼児期以降の発達特性を把握するには不向きな側面がある。「数値にとらわれない」とされる一方で、K式における数値は「運動」「認知・適応」「言語・社会」の3領域にしか分かれておらず、それらのスコアから個別の発達特性を導き出すのは難しい。つまり、これらの数値はあくまで一般的な発達水準と比較しての相対的位置を示すにすぎない。子どもの知的発達の特性を把握し、就学までにどのような支援が必要かを判断するためには、他にもより適切な検査手法が存在する。現状では、科学的な根拠に基づくというよりも、心理職の経験則をもとにK式の結果が解釈されている例も少なくない。

K式検査は、もともと昭和期に乳幼児に適した発達検査が乏しかった時代において、京都を中心に心理職・教育職を通じて広まり、当時は重宝された。しかし、検査構造自体は半世紀以上にわたり大きな改訂がなされておらず、今日的な認知発達モデルに即したものではない。ベテラン心理士の中には、「数値にこだわらず、課題への取り組み方そのものに注目すべきだ」とする立場もあるが、そのような高い観察力と判断力を身につけるまでに至るには、長い年月と経験を要する。近年開発されている発達検査では、各項目間のプロフィールを数量的に可視化し、より精密な判断が可能となっている。つまり、現代の主流はむしろ「数値を重視する検査」であり、それによってビギナーの心理士でも一定水準の判断を行うことが可能になっている。レアケースには熟練者の介入が必要であるものの、一般的なケースについては、数量的なプロフィールに基づいた支援策がマニュアル化されており、実践しやすい。心理職の現場が少人数であることもあり、こうした旧来の手法から抜け出せずにいる現状もある。確かに、検査可能な心理士の増員は急務であるが、そもそも、時間と手腕を要する古い検査手法をいつまでも使い続けていること自体が、見直されるべき時期である。

一見すると、検査のできる心理士を増やせば解決するようにも思えるが、この問題はそれほど単純ではない。報道の多くが現場の一側面だけを取り上げており、K式検査の実際の限界については十分に言及されていない。K式検査は、乳児期の発達を細かく把握できる利点がある一方で、4歳を超える幼児期以降の発達特性を把握するには不向きな側面がある。「数値にとらわれない」とされる一方で、K式における数値は「運動」「認知・適応」「言語・社会」の3領域にしか分かれておらず、それらのスコアから個別の発達特性を導き出すのは難しい。つまり、これらの数値はあくまで一般的な発達水準と比較しての相対的位置を示すにすぎない。子どもの知的発達の特性を把握し、就学までにどのような支援が必要かを判断するためには、他にもより適切な検査手法が存在する。現状では、科学的な根拠に基づくというよりも、心理職の経験則をもとにK式の結果が解釈されている例も少なくない。

K式検査は、もともと昭和期に乳幼児に適した発達検査が乏しかった時代において、京都を中心に心理職・教育職を通じて広まり、当時は重宝された。しかし、検査構造自体は半世紀以上にわたり大きな改訂がなされておらず、今日的な認知発達モデルに即したものではない。ベテラン心理士の中には、「数値にこだわらず、課題への取り組み方そのものに注目すべきだ」とする立場もあるが、そのような高い観察力と判断力を身につけるまでに至るには、長い年月と経験を要する。近年開発されている発達検査では、各項目間のプロフィールを数量的に可視化し、より精密な判断が可能となっている。つまり、現代の主流はむしろ「数値を重視する検査」であり、それによってビギナーの心理士でも一定水準の判断を行うことが可能になっている。レアケースには熟練者の介入が必要であるものの、一般的なケースについては、数量的なプロフィールに基づいた支援策がマニュアル化されており、実践しやすい。心理職の現場が少人数であることもあり、こうした旧来の手法から抜け出せずにいる現状もある。確かに、検査可能な心理士の増員は急務であるが、そもそも、時間と手腕を要する古い検査手法をいつまでも使い続けていること自体が、見直されるべき時期である。

「月」やまゆり園事件 ― 2025年04月15日

石井裕也監督が宮沢りえを主演に迎え、辺見庸の同名小説を映画化した作品。物語は、元有名作家の堂島洋子が、森の奥深くにある重度障がい者施設で働き始めるところから展開していく。洋子は、作家志望の陽子や絵を描くのが好きな青年さとくん、そして身体が動かせない入所者きーちゃんと出会い、次第にきーちゃんに親身になっていく。一方で、施設内では職員による暴力やひどい扱いが見え隠れし、それに対して憤りを募らせるさとくんの正義感が、どんどん加速していく。洋子の夫・昌平をオダギリジョー、さとくんを磯村勇斗、陽子を二階堂ふみが演じており、キャストは豪華だ。

社会の理不尽さや人間関係の葛藤を描くヒューマンドラマ──と聞けば響きはいいけれど、正直なところ、この映画はかなり重たくて暗い。観る者に深い問いかけを投げかける、と評価されているが、観終わったあとに残るのは、疑問とモヤモヤだった。原作は、相模原障害者施設殺傷事件、いわゆる「やまゆり園事件」をモチーフにしている。さとくんは、犯人・植松聖をモデルにしたキャラクターだ。しかし、彼がなぜ優性思想に至ったのかという部分について、監督の石井裕也は「生産性のないものを排除する」という考え方は今の社会全体が帯びているものであり、個人としての植松を掘り下げることには意味がない、としている。

生命を肯定するというのは本能的な欲求に根ざしており、他者の生命も自己と同様に尊重されるべきものだし、それを前提に社会生活が成り立っている。人の命を奪うという行為は、平等性や秩序の維持といった社会の基本原則に反しており、「殺してはいけない」という命題は、功利主義的にも論理的に成立する。そして、映画の中で描かれる思想──社会価値のない存在は「心のない者」であり、自己表現ができない障害者は人間ではない、そんな存在を社会が支える必要はなく、むしろ強制排除すべきだという考え方──これはあまりにも幼稚で、議論の土台にも乗らない話だ。

もし監督が言うように「今の社会そのものが排除の論理を帯びている」のだとすれば、それに対してもっと強く、正面から跳ね返すようなメッセージが欲しかった。そうでなければ、単に不快な現実をなぞっただけの作品になってしまう。また、重症の入所者が排せつ物を部屋で塗りたくるような描写が、「施設の日常」として淡々と描かれているのも疑問だ。そもそも、閉じ込められているという社会的・人的な環境こそが問題なのに、それを問うこともなく、あたかも「これがリアル」だと言わんばかりに見せるのは、方向を誤っている。そしてなぜか、「誰もが年を取り、生産性を失っていく存在になる」という当たり前の視点が、すっぽり抜け落ちているのも不自然だ。率直に言えば、これは駄作というより、悪質な映画だと感じた。俳優陣の演技は力強かっただけに、そんな作品に出演させられた彼らがかわいそうだと思ってしまった。

社会の理不尽さや人間関係の葛藤を描くヒューマンドラマ──と聞けば響きはいいけれど、正直なところ、この映画はかなり重たくて暗い。観る者に深い問いかけを投げかける、と評価されているが、観終わったあとに残るのは、疑問とモヤモヤだった。原作は、相模原障害者施設殺傷事件、いわゆる「やまゆり園事件」をモチーフにしている。さとくんは、犯人・植松聖をモデルにしたキャラクターだ。しかし、彼がなぜ優性思想に至ったのかという部分について、監督の石井裕也は「生産性のないものを排除する」という考え方は今の社会全体が帯びているものであり、個人としての植松を掘り下げることには意味がない、としている。

生命を肯定するというのは本能的な欲求に根ざしており、他者の生命も自己と同様に尊重されるべきものだし、それを前提に社会生活が成り立っている。人の命を奪うという行為は、平等性や秩序の維持といった社会の基本原則に反しており、「殺してはいけない」という命題は、功利主義的にも論理的に成立する。そして、映画の中で描かれる思想──社会価値のない存在は「心のない者」であり、自己表現ができない障害者は人間ではない、そんな存在を社会が支える必要はなく、むしろ強制排除すべきだという考え方──これはあまりにも幼稚で、議論の土台にも乗らない話だ。

もし監督が言うように「今の社会そのものが排除の論理を帯びている」のだとすれば、それに対してもっと強く、正面から跳ね返すようなメッセージが欲しかった。そうでなければ、単に不快な現実をなぞっただけの作品になってしまう。また、重症の入所者が排せつ物を部屋で塗りたくるような描写が、「施設の日常」として淡々と描かれているのも疑問だ。そもそも、閉じ込められているという社会的・人的な環境こそが問題なのに、それを問うこともなく、あたかも「これがリアル」だと言わんばかりに見せるのは、方向を誤っている。そしてなぜか、「誰もが年を取り、生産性を失っていく存在になる」という当たり前の視点が、すっぽり抜け落ちているのも不自然だ。率直に言えば、これは駄作というより、悪質な映画だと感じた。俳優陣の演技は力強かっただけに、そんな作品に出演させられた彼らがかわいそうだと思ってしまった。

PECSフェイズ6が大事 ― 2025年03月09日

PECS研究会を開催した。京都でPECSの実践に積極的に取り組む南山城学園から、利用者の日常生活におけるPECSの活用状況について報告を受けた。PECSといえば、言語・コミュニケーション能力の弱い自閉症児が絵カードを用いて要求を伝える手段と理解されがちであり、おやつやおもちゃの要求に限られると思われている節がある。しかし、それは習得の入り口に過ぎない。PECS(絵カード交換コミュニケーション)は、1985年に考案された代替・拡大コミュニケーションシステムである。アメリカのデラウェア州自閉症プログラムにおいて、自閉症の未就学児に対して実践され、その後、世界中に広まり、年齢や認知・身体・コミュニケーションの障害を問わず、多くの人々に活用されている。PECSの手続きは、応用行動分析(ABA)の理論に基づいており、特定のプロンプトや強化方法を活用してコミュニケーションを指導する。また、学習を促進するための系統的なエラー修正手続きも含まれている。言語による促しを用いないため、自発的なコミュニケーションを促し、対人依存を防ぐことができる。PECSは6つのフェイズ(段階)で構成されている。フェイズIでは、対象者が欲しいものを得るために絵カードを交換する方法を学ぶ。フェイズIIでは、異なる環境や相手とのやり取りを通じてスキルを般化し、持続的なコミュニケーション能力を身につける。フェイズIIIでは、複数の絵カードの中から正しいものを選択し、フェイズIVでは、文カードを用いて「〇〇をください」といった簡単な文章を構成する。フェイズVでは、「何が欲しいのか」といった質問にPECSを用いて応答し、フェイズVIでは、「何が見えるか」などの質問に答え、コメントするスキルを習得する。PECSの目標は、機能的なコミュニケーション能力の向上である。研究においては、PECSを使用することで発語が促進される事例や、音声出力装置(SGD)への移行が見られることが報告されている。PECSはエビデンスベースの指導法であり、その効果を実証する研究は多数発表されている。

私がPECSに取り組み始めたのは、言葉を持たない自閉症児を担当していた約20年前のことである。それまでは、スケジュールの視覚化など、彼らが環境を理解するためのTEACCHプログラムに代表される構造化支援に携わっていた。しかし、コミュニケーションにおいて最もストレスを感じるのは、自分の思いが伝わらないときである。海外旅行をした際、「コーク」と注文してもコーヒーが出てきた場合、飲めるからいいかと諦め続けるうちに、次第に卑屈になってしまう。絵付きのメニューがあれば指さして注文でき、助かった経験がある人も多いのではないか。言葉を持たない障害者が暴れることが少なくないのは、思いが通じないからだと考えれば納得できる。また、「何が欲しいの?」と聞かれない限り要求が実現しない環境では、常に援助者の言動を気にしなければならず、依存的にならざるを得ない。結果として、指示されるまで行動しないことが生きる術となってしまう。しかし、コミュニケーションは要求ができればよいというものではない。私たちの日常会話のほとんどはコメントで満たされている。「梅が咲いたね」「今日は寒いね」「いい天気だね」といった何気ないやり取りこそが、対人関係を築く上で重要な役割を果たす。障害の重い人が同じレベルでコミュニケーションを取れるかは分からないが、PECSはフェイズVIまでのトレーニングを通じてコメントの表出を目指している。自分の発したコメントに「そうだね」「おもしろいね」「悲しいね」と返してもらうことで、人は安心し、絆を深めることができる。障害が重いからといってフェイズIVで止まらず、ぜひフェイズVIまで取り組んでほしいと思う。

私がPECSに取り組み始めたのは、言葉を持たない自閉症児を担当していた約20年前のことである。それまでは、スケジュールの視覚化など、彼らが環境を理解するためのTEACCHプログラムに代表される構造化支援に携わっていた。しかし、コミュニケーションにおいて最もストレスを感じるのは、自分の思いが伝わらないときである。海外旅行をした際、「コーク」と注文してもコーヒーが出てきた場合、飲めるからいいかと諦め続けるうちに、次第に卑屈になってしまう。絵付きのメニューがあれば指さして注文でき、助かった経験がある人も多いのではないか。言葉を持たない障害者が暴れることが少なくないのは、思いが通じないからだと考えれば納得できる。また、「何が欲しいの?」と聞かれない限り要求が実現しない環境では、常に援助者の言動を気にしなければならず、依存的にならざるを得ない。結果として、指示されるまで行動しないことが生きる術となってしまう。しかし、コミュニケーションは要求ができればよいというものではない。私たちの日常会話のほとんどはコメントで満たされている。「梅が咲いたね」「今日は寒いね」「いい天気だね」といった何気ないやり取りこそが、対人関係を築く上で重要な役割を果たす。障害の重い人が同じレベルでコミュニケーションを取れるかは分からないが、PECSはフェイズVIまでのトレーニングを通じてコメントの表出を目指している。自分の発したコメントに「そうだね」「おもしろいね」「悲しいね」と返してもらうことで、人は安心し、絆を深めることができる。障害が重いからといってフェイズIVで止まらず、ぜひフェイズVIまで取り組んでほしいと思う。

こども家庭庁虐待AI見送り ― 2025年03月05日

こども家庭庁は、虐待が疑われる子どもの一時保護の必要性をAIで判定するシステムの導入を見送ることを決定した。このシステムは全国の児童相談所(児相)の人手不足解消を目的に2021年度から約10億円をかけて開発が進められ、最終判断を職員が行う際の補助ツールとして期待されていた。しかし、試験運用で約100件中62件が判定ミスとなり、AIによる虐待判断は困難と判断された。システムは5000件の虐待記録を学習し、傷の有無や保護者の態度など91項目の情報を基に0〜100の可能性スコアを表示する仕組みだった。だが、入力項目が不十分で、ケガの程度や子どもの体重減少といった重要な情報が反映されていなかったことが精度の低さの原因とされた。専門家は、虐待の態様が多様であることや記録件数の不足がAI判定の難しさにつながったと指摘。また、AI活用には実現可能性の吟味や制度設計が不可欠であり、今回の失敗を今後の開発に生かすべきだと提言している。こども家庭庁が虐待判定AIの導入を進めた理由は、虐待の通告件数が増加するなか、職員の数が十分ではないにもかかわらず、迅速かつ正確な対応が求められていたためである。AIは膨大なデータを分析し、客観的なリスク判定の補助ツールとして職員の判断を支援することが期待されていた。また、虐待事例の蓄積データを活用することで、経験や知識の差を補い、対応の均質化を図る狙いがあった。

これらの着眼点は正当であるが、10億円程度の予算で虐待判定に特化した人工知能を開発しようという発想は非現実的である。汎用人工知能であるChatGPTのGPT-4モデルのトレーニングには約150億円以上の費用がかかったと報じられている。また、ChatGPTの運用には1日あたり約1億円以上の運用費がかかると推定される。さらに、OpenAIは2024年10月に約1兆6000億円の巨額資金を確保し、開発や運用に充てている。虐待判定に特化すれば多少は安価に開発できるかもしれないが、年間3億円程度では予算規模が桁違いに不足している可能性がある。虐待判定は時間との勝負であり、担当官の主観や環境バイアスを排除して判定することはAIの得意分野だと考えられる。また、積み上げた事例を人工知能に学習させることで、経験の浅い担当官のリスクを排除する効果も期待できる。これは医療AIにも同様のことが言える。対人サービスに携わる人間の質には「親切」か「不親切」か、能力が「高い」か「低い」かの組み合わせがある。民間の場合、不親切な人には寄り付きにくいが、公的サービスでは「不親切で能力の低い」担当者に巡り合うことがある。AIはこのリスクを低減する可能性がある。今回の虐待AIの問題は資金不足が大きな要因だが、平均的な対人サービスの質を向上させるには不可欠な技術である。ぜひ今後の再挑戦を期待したい。

これらの着眼点は正当であるが、10億円程度の予算で虐待判定に特化した人工知能を開発しようという発想は非現実的である。汎用人工知能であるChatGPTのGPT-4モデルのトレーニングには約150億円以上の費用がかかったと報じられている。また、ChatGPTの運用には1日あたり約1億円以上の運用費がかかると推定される。さらに、OpenAIは2024年10月に約1兆6000億円の巨額資金を確保し、開発や運用に充てている。虐待判定に特化すれば多少は安価に開発できるかもしれないが、年間3億円程度では予算規模が桁違いに不足している可能性がある。虐待判定は時間との勝負であり、担当官の主観や環境バイアスを排除して判定することはAIの得意分野だと考えられる。また、積み上げた事例を人工知能に学習させることで、経験の浅い担当官のリスクを排除する効果も期待できる。これは医療AIにも同様のことが言える。対人サービスに携わる人間の質には「親切」か「不親切」か、能力が「高い」か「低い」かの組み合わせがある。民間の場合、不親切な人には寄り付きにくいが、公的サービスでは「不親切で能力の低い」担当者に巡り合うことがある。AIはこのリスクを低減する可能性がある。今回の虐待AIの問題は資金不足が大きな要因だが、平均的な対人サービスの質を向上させるには不可欠な技術である。ぜひ今後の再挑戦を期待したい。

監察医 朝顔 新春スペシャル ― 2025年01月06日

正月に放送された上野樹里主演の「監察医 朝顔2025新春スペシャル」は、感動的なラストシーンがSNS上で話題となっている。「暖かい終わり方」や「このドラマらしいラスト」などの感想が多く寄せられている。本ドラマは同名コミックを原作とし、法医学者の主人公が解剖を通じて遺体から見つけ出される“生きた証”が生きている人々の心を救う様子や、主人公の家族の物語を丁寧に描いている。今回の放送は2022年秋以来となる。主役・上野樹里が演じる朝顔の娘、つぐみ役の永瀬ゆずなの演技が秀逸で、初回からつぐみ推しで見続けている。また、テーマソング「朝顔」を歌う折坂悠太のけだるい歌い方も大好きだ。今回の物語は、朝顔の父親が認知症を患い施設に入り、家族4人の生活から始まる。警察官である夫と法医学者の朝顔が追う連続殺人事件から、35年前に起きた小学生女児誘拐事件が浮かび上がる。連続殺人事件の犯人は、小学生女児の父親であり、その動機は娘を誘拐した犯人への復讐だったと判明する。しかし、犯人たちは殺した娘をどこに埋めたのかを忘れてしまっている。さらに、犯人の父親自身も認知症が進行し始め、娘を奪われたことすら忘れてしまう恐怖が、彼を犯行に駆り立てたのだという。朝顔は、誘拐された日の朝、娘のお弁当に大好物のビワの実が入っていたことを父親から聞き出し、その手がかりを元に警視庁は町中のビワの木を捜索。ついに娘の遺体を見つけ出し、娘の亡骸を朝顔が父親に返す場面が描かれる。

このシーンでは涙が止まらなかった。多くの人は、大震災の被災地の駅で一人ぼっちの朝顔が父親との別れを呟くラストシーンに感動すると言うが、私にとって最も泣けたのは、亡骸に抱きすがる父親のシーンだった。このドラマのテーマは「家族の思い出」と「不幸な離別」であり、その根底にあるのは「認知症」だ。今回の犯人も、自らの認知症に対する恐怖が犯行の動機だった。そして朝顔の父もまた、家族を忘れてしまう恐ろしさから、治療を望まず死を選び、その意図を朝顔には知らせなかった。相手が自分との思い出を覚えているのに、自分はその相手を含め何一つ覚えていない――その恐怖は想像を絶する。愛する家族を忘れることは、死ぬこと以上に恐ろしいと感じる。大きなテーマを深く描いた素晴らしいドラマだった。

このシーンでは涙が止まらなかった。多くの人は、大震災の被災地の駅で一人ぼっちの朝顔が父親との別れを呟くラストシーンに感動すると言うが、私にとって最も泣けたのは、亡骸に抱きすがる父親のシーンだった。このドラマのテーマは「家族の思い出」と「不幸な離別」であり、その根底にあるのは「認知症」だ。今回の犯人も、自らの認知症に対する恐怖が犯行の動機だった。そして朝顔の父もまた、家族を忘れてしまう恐ろしさから、治療を望まず死を選び、その意図を朝顔には知らせなかった。相手が自分との思い出を覚えているのに、自分はその相手を含め何一つ覚えていない――その恐怖は想像を絶する。愛する家族を忘れることは、死ぬこと以上に恐ろしいと感じる。大きなテーマを深く描いた素晴らしいドラマだった。

インクルーシブ高校 ― 2024年12月14日

奈良県立山辺高校の自立支援農業科は、障害のある生徒とない生徒が共に学ぶ「インクルーシブ教育」を実践しているという毎日新聞の記事。社会生活で役立つ言葉遣いや態度を学び、農業体験では協力や実践力を身につけることを目指している。学校は「障害」という言葉の冷たさに抵抗し、知的障害を持つ生徒を対象とした農業教育を通じて自立を支援する姿勢を貫いている。教師たちは、生徒の素直さや成長に触れ、教育の原点を再認識しており、特別支援学校の資格を新たに取得する教諭もいる。自立支援農業科の卒業生たちは、幅広い職場で実習を経験する一方で、農業を選ぶ者は少ない。奈良県内の小規模農家が多いことが背景にあるが、校長は農福連携を目指しながら、まずは生徒たちが社会で生き抜く力と自己肯定感を育むことを重視しているという。全国にこの種の高校の職業教育が拡がっていることは歓迎すべきだと思う。これまでの日本の教育は場所(学校種)につく支援で個(生徒)につく支援ではなかった。必要な支援を受けようとすると普通教育では行われていないからと特別な学校を紹介されてきた。その結果、都市部の特別支援学校の高等部が膨れ上がり、逆に人口減少地の公立高校や職業高校は定員を割り込む事態が続いてきた。さらに、高校授業料の無償化で私学志向が進み公立校は縮小の憂き目にあっている。こういう要素もあって障害のある人もない人も共に通学できる公立学校が拡がる土壌ができたとも言える。

これらの教育内容は特別支援学校の高等部で実践されてきている内容の焼き直しではある。都市部では需要の多いサービス業、特に小売りのバックヤード作業や清掃作業などを中心とした教育内容となっている。大事なことは働くことを通して思春期青年期の自己有能感をどう育てるかということだ。理解できぬ教科学習で長年劣等感に苛まれてきた生徒たちに「できる」という体験をどれだけ用意するかがこの教育の本質だ。また、それまでの学校生活で日常コミュニケーション機会の少なさから生じている社会生活スキルの育ちそびれにも手を当てる必要もある。就業スキルを教えることよりも対人関係スキルを育てることは難しいと言われてきた。彼らの離職の原因のほとんどは助けを求める事の難しさからだ。これには、そうした彼らの困り感に気づく社会全体の育ちも必要となる。子供時代はもちろん成人期も場所を分けずに「みな違う」ということを前提に助け合う文化の醸成が大事だともいえる。

これらの教育内容は特別支援学校の高等部で実践されてきている内容の焼き直しではある。都市部では需要の多いサービス業、特に小売りのバックヤード作業や清掃作業などを中心とした教育内容となっている。大事なことは働くことを通して思春期青年期の自己有能感をどう育てるかということだ。理解できぬ教科学習で長年劣等感に苛まれてきた生徒たちに「できる」という体験をどれだけ用意するかがこの教育の本質だ。また、それまでの学校生活で日常コミュニケーション機会の少なさから生じている社会生活スキルの育ちそびれにも手を当てる必要もある。就業スキルを教えることよりも対人関係スキルを育てることは難しいと言われてきた。彼らの離職の原因のほとんどは助けを求める事の難しさからだ。これには、そうした彼らの困り感に気づく社会全体の育ちも必要となる。子供時代はもちろん成人期も場所を分けずに「みな違う」ということを前提に助け合う文化の醸成が大事だともいえる。

サークル同窓会 ― 2024年11月10日

大学時代のサークル同窓会に行った。親同士の会議で子供の保育をするボランティアサークル活動は学生の自主的な活動として各地で展開されている。今では障害児保育など公的に親の時間が保障されることも多くはなってきたが、親も働いているので休日の会議となり、公的な子供の休日保育は多くはない。障害児の保育を将来の職業として志す学生はボランティアサークルに所属して実践ができるので福祉系の学生が参加している。自分は教師を目指していたが障害児教育を専攻していたのでこのサークルに所属した。とはいうものの大学には様々な活動があり、目移りしやすい自分はこのサークルにはあまり積極的には参加をしていなかった。案の定、紹介される写真ライブラリーには自分の姿は一つもなかった。知った顔は数人しかおらず、居心地は悪かったが同窓生の話を聞いているうちになんとなく温かい気持ちになった。

障害を持つ子供やその家族の問題に触れることによって将来の方向性を選択したという意見が多かった。まっすぐな感想を聞くたびに中途半端にしか参加していなかった自分が恥ずかしくなった。それでも、先輩と慕ってくれた後輩が何人かはいたが、先輩という言葉に余計にこそばゆくなっていた。大学のサークルなどに入る動機などは、人それぞれだし、そこに所属していた学生がどんな道を歩むかも色々だ。それでも、同窓を懐かしんで集う爺さん婆さんたちの意図は、若かりし頃の記憶を蘇らせ今はしょぼくれていても自分にも熱い日々があったことを確認するためなのかもしれない。

障害を持つ子供やその家族の問題に触れることによって将来の方向性を選択したという意見が多かった。まっすぐな感想を聞くたびに中途半端にしか参加していなかった自分が恥ずかしくなった。それでも、先輩と慕ってくれた後輩が何人かはいたが、先輩という言葉に余計にこそばゆくなっていた。大学のサークルなどに入る動機などは、人それぞれだし、そこに所属していた学生がどんな道を歩むかも色々だ。それでも、同窓を懐かしんで集う爺さん婆さんたちの意図は、若かりし頃の記憶を蘇らせ今はしょぼくれていても自分にも熱い日々があったことを確認するためなのかもしれない。

陶芸 ― 2024年10月29日

老人クラブの陶芸クラブに入り、今日は先輩から陶芸の基本を教えてもらった。コーヒーカップ一つ作るのにも基本が大事だということが分かった。粘土を下から引き延ばして立ち上げていくだけだと思っていたが、底の部分の1cm程度は残しておいて、最後に轆轤から底を切り取る時に底の厚みを失わないようにすることなど書いてしまえば当たり前のことだが、実際にやるとなかなかうまくいくものではない。窯の管理のことや釉薬のことなどいろいろ聞いたが情報が多すぎて咀嚼はできていない。わずか3時間ほどのレクチャーだったが盛りだくさんのことを教えてもらった。今日のコーヒーカップは底が割れてしまったので明日作り直すことになる。明日はクラブの会長が指南をしてくださるという。皆自分よりも一回り程年上の方だが陶芸が好きで続けておられる。自分はまだこれが好きかどうかはまだわからないが、教えてもらったことは生かしたいと思っている。

先輩がYoutubeに陶芸の基礎的な説明動画あるから観ておいてと言われた。ただ、あまり気が進まないのは、知識として先に知ることと体感したもので先に掴むことは違うような気がするからだ。とはいえ、何も知らずに取り組むには3週間後の素焼きまでに時間がない。ある程度基礎知識を持って取り組んだ方が形にはなる。趣味なので急ぐ必要は何もないが、形にすることは自分の意欲を高めていくことにつながる。

先輩がYoutubeに陶芸の基礎的な説明動画あるから観ておいてと言われた。ただ、あまり気が進まないのは、知識として先に知ることと体感したもので先に掴むことは違うような気がするからだ。とはいえ、何も知らずに取り組むには3週間後の素焼きまでに時間がない。ある程度基礎知識を持って取り組んだ方が形にはなる。趣味なので急ぐ必要は何もないが、形にすることは自分の意欲を高めていくことにつながる。