人民解放軍幹部の相次ぐ粛清 ― 2026年02月04日

人民解放軍の最高幹部である張又侠と劉振立が相次いで表舞台から姿を消し、中央軍事委員会には習近平主席と副主席一名のみが取り残された。この異常事態を、単なる人事刷新と片付けるのはあまりに能天気だ。今、中国軍の意思決定中枢は、文字通り「脳死」に近い縮減状態にある。公式発表の「規律違反」を真に受ける者はいないだろう。理由が権力闘争であれ機密漏洩であれ、導き出される結論は一つしかない。最も冷徹な判断が求められる軍事組織において、正常な「思考装置」が歪み始めているという恐怖である。

独裁国家において、軍は常に最大の内部リスクだ。戦功を挙げた将軍よりも、影響力を持ちすぎた将軍が排除され、現場には恐怖と忖度が蔓延する。有能な人材は沈黙し、独裁者のもとには耳障りの良い忠誠報告だけが積み上がる。歴史が証明する通り、国家はこうして判断を誤り、取り返しのつかない博打に手を染める。我々が真に警戒すべきは、台湾侵攻の「意図」そのものではない。その判断過程から合理性が失われることにある。冷静な損得勘定が消え、国内向けの強硬姿勢や忠誠競争が暴走したとき、戦争は合理的選択から制御不能な「政治的衝動」へと変質する。

その兆候は、対日圧力の支離滅裂さにも現れている。日本の素材や製造技術に依存しながら、レアアースや半導体で圧力をかけるのは、戦略的な自傷行為に他ならない。それでもブレーキを踏めないのは、理性よりも「強さの演出」を優先せざるを得ない独裁体制の末期症状だからだ。この現実を前に、日本が最も忌むべきは「日米安保があるから大丈夫」という思考停止である。米国は慈善事業で若者の血を流す国ではない。自らを守る覚悟なき国家に、冷徹な契約である同盟を維持する資格はない。

今回の選挙で問われているのは、単なる政党の選択ではない。国家としての「自尊と責任」の所在である。反撃能力の整備や南西諸島への配備を「刺激」と称して先送りする政治は、抑止の本質を理解していない。抑止とは、相手の計算式に「侵略は必ず失敗する」という解を力で書き込む作業だ。半導体や重要鉱物の対中依存をいつまでに何割減らすのか、その数字なき経済安全保障はただのスローガンに過ぎない。憲法論争から逃げ、自衛の範囲を曖昧にし続けることは、有事の初動を遅らせ、他国軍の犠牲に自国の安全を委ねる恥ずべき行為である。

選挙は、中国への勇ましさを競う場ではない。不安定な隣国と向き合う現実的な盾を持つのか。それとも、根拠なき希望的観測に逃げ続けるのか。我々は今、その残酷な二択を突きつけられている。

独裁国家において、軍は常に最大の内部リスクだ。戦功を挙げた将軍よりも、影響力を持ちすぎた将軍が排除され、現場には恐怖と忖度が蔓延する。有能な人材は沈黙し、独裁者のもとには耳障りの良い忠誠報告だけが積み上がる。歴史が証明する通り、国家はこうして判断を誤り、取り返しのつかない博打に手を染める。我々が真に警戒すべきは、台湾侵攻の「意図」そのものではない。その判断過程から合理性が失われることにある。冷静な損得勘定が消え、国内向けの強硬姿勢や忠誠競争が暴走したとき、戦争は合理的選択から制御不能な「政治的衝動」へと変質する。

その兆候は、対日圧力の支離滅裂さにも現れている。日本の素材や製造技術に依存しながら、レアアースや半導体で圧力をかけるのは、戦略的な自傷行為に他ならない。それでもブレーキを踏めないのは、理性よりも「強さの演出」を優先せざるを得ない独裁体制の末期症状だからだ。この現実を前に、日本が最も忌むべきは「日米安保があるから大丈夫」という思考停止である。米国は慈善事業で若者の血を流す国ではない。自らを守る覚悟なき国家に、冷徹な契約である同盟を維持する資格はない。

今回の選挙で問われているのは、単なる政党の選択ではない。国家としての「自尊と責任」の所在である。反撃能力の整備や南西諸島への配備を「刺激」と称して先送りする政治は、抑止の本質を理解していない。抑止とは、相手の計算式に「侵略は必ず失敗する」という解を力で書き込む作業だ。半導体や重要鉱物の対中依存をいつまでに何割減らすのか、その数字なき経済安全保障はただのスローガンに過ぎない。憲法論争から逃げ、自衛の範囲を曖昧にし続けることは、有事の初動を遅らせ、他国軍の犠牲に自国の安全を委ねる恥ずべき行為である。

選挙は、中国への勇ましさを競う場ではない。不安定な隣国と向き合う現実的な盾を持つのか。それとも、根拠なき希望的観測に逃げ続けるのか。我々は今、その残酷な二択を突きつけられている。

マネロン天国ニッポン ― 2026年02月01日

東京都台東区東上野で、現金約4億2千万円が入ったスーツケースが奪われる事件が発生した。被害者は「貴金属店から預かった現金を香港へ運ぶ仕事だった」と説明している。さらに羽田空港でも、金(ゴールド)を売却して得た現金を海外へ運ぶ途中の人物が襲われる事件が起きた。いずれも催涙スプレーが使用され、偽造ナンバー車が関与するなど手口は酷似しており、警視庁は同一グループによる計画的犯行の可能性を視野に捜査を進めている。

捜査関係者の間で注目されているのは、犯行の荒っぽさと裏腹な「資金ルートの洗練度」だ。巨額の現金が事前に把握され、移動のタイミングが正確に狙われている点は、単発の国内犯罪では説明しにくい。背景には、香港や中国本土を拠点とする中華系国際犯罪組織(いわゆる中華マフィア)が関与している可能性も指摘されている。

事件の本質は、日本の資金移動制度が抱える構造的な緩さにある。日本では現金も金も、申告さえすれば持ち出し・持ち込みが可能で、税関が資金の出所や背後関係を実質的に精査する権限は限定的だ。この「入口の甘さ」は、国際犯罪組織にとって格好の通過点となる。とりわけ金は、国境を越える犯罪で多用されてきた資産だ。現在の金相場は、純金で1gあたり約2万4千〜2万5千円前後。つまり1億円分の金は、わずか約4kgにすぎない。数億円規模であってもスーツケース一つで運べる。円安と金価格高騰が同時に進んだ結果、かつては10kg近かった「1億円分の金」は、いまや数本のペットボトル程度の重さにまで圧縮された。この可搬性の高さは、マネーロンダリングや地下資金移動を生業とする犯罪組織にとって極めて魅力的だ。

実際、国際捜査の世界では、中華系犯罪組織が金を使って資金を国際移動させる手法は古くから知られている。金を国外で調達し、日本に持ち込み、国内で売却して現金化。その現金を再び海外へ運ぶ――外形上は合法取引に見えるこの流れは、捜査を難しくする典型的な手口である。被害者が語った「金を売って得た現金を運ぶ仕事」という証言は、こうした国際犯罪の常套パターンと重なる。

国際比較をすると、日本の特異性は際立つ。米国やEUでは、一定額を超える現金や貴金属の移動に対し、申告に加えて出所説明やリスク評価が求められ、疑わしい場合は没収も行われる。香港でも、大量の金取引は厳格な監督対象だ。金と現金は、国際社会では明確に「マネロン高リスク資産」として扱われている。それに対し日本は、金の可搬性、取引の匿名性、税関権限の弱さが重なった状態を長年放置してきた。その結果、日本は知らぬ間に国際犯罪組織の資金移動ルートに組み込まれつつある。今回の連続強盗事件は、治安の問題にとどまらず、日本の制度そのものが試されていることを示している。氷山の一角である可能性は高い。

捜査関係者の間で注目されているのは、犯行の荒っぽさと裏腹な「資金ルートの洗練度」だ。巨額の現金が事前に把握され、移動のタイミングが正確に狙われている点は、単発の国内犯罪では説明しにくい。背景には、香港や中国本土を拠点とする中華系国際犯罪組織(いわゆる中華マフィア)が関与している可能性も指摘されている。

事件の本質は、日本の資金移動制度が抱える構造的な緩さにある。日本では現金も金も、申告さえすれば持ち出し・持ち込みが可能で、税関が資金の出所や背後関係を実質的に精査する権限は限定的だ。この「入口の甘さ」は、国際犯罪組織にとって格好の通過点となる。とりわけ金は、国境を越える犯罪で多用されてきた資産だ。現在の金相場は、純金で1gあたり約2万4千〜2万5千円前後。つまり1億円分の金は、わずか約4kgにすぎない。数億円規模であってもスーツケース一つで運べる。円安と金価格高騰が同時に進んだ結果、かつては10kg近かった「1億円分の金」は、いまや数本のペットボトル程度の重さにまで圧縮された。この可搬性の高さは、マネーロンダリングや地下資金移動を生業とする犯罪組織にとって極めて魅力的だ。

実際、国際捜査の世界では、中華系犯罪組織が金を使って資金を国際移動させる手法は古くから知られている。金を国外で調達し、日本に持ち込み、国内で売却して現金化。その現金を再び海外へ運ぶ――外形上は合法取引に見えるこの流れは、捜査を難しくする典型的な手口である。被害者が語った「金を売って得た現金を運ぶ仕事」という証言は、こうした国際犯罪の常套パターンと重なる。

国際比較をすると、日本の特異性は際立つ。米国やEUでは、一定額を超える現金や貴金属の移動に対し、申告に加えて出所説明やリスク評価が求められ、疑わしい場合は没収も行われる。香港でも、大量の金取引は厳格な監督対象だ。金と現金は、国際社会では明確に「マネロン高リスク資産」として扱われている。それに対し日本は、金の可搬性、取引の匿名性、税関権限の弱さが重なった状態を長年放置してきた。その結果、日本は知らぬ間に国際犯罪組織の資金移動ルートに組み込まれつつある。今回の連続強盗事件は、治安の問題にとどまらず、日本の制度そのものが試されていることを示している。氷山の一角である可能性は高い。

WHO離脱と情報の民主化 ― 2026年01月26日

米国が世界保健機関(WHO)からの脱退手続き完了を公表し、WHO側が「米国と世界をより危険にさらす」と強い遺憾を表明した――。2020年、当時のトランプ政権による「中国寄り」や「対応の失敗」という痛烈な批判に端を発したこの応酬は、今なお国際社会に深い爪痕を残している。しかし、この衝突を単なる一政権による政治的レトリックや、一時的な外交的確執として片付けるのはあまりに近視眼的だ。この対立の本質は、特定の指導者の気まぐれでも、国家間の感情的な相克でもない。それは、第二次世界大戦後に構築された「主権国家の善意と自制」に依存しきった国際保健ガバナンスそのものが抱える、逃れようのない構造的な破綻である。

感染症対策の成否は、一に「初動情報の速度」、二に「その正確性」にかかっている。しかし、現行の国際保健規則(IHR)という枠組みにおいて、WHOは驚くほど無力な存在だ。WHOには、加盟国に対して独自調査を強制する権限も、情報の隠蔽や虚偽報告に対する制裁手段も与えられていない。ただ加盟国からの自発的な報告を「待つ」ことしかできないのが実情である。2020年の事態において、中国政府が情報を制限した際、WHOはそれを検証する手段を持たなかった。中国を強く批判すれば、現場へのアクセスやサンプル提供という生命線とも言える協力関係が途絶える。結果として、WHOは「外交的配慮」という名の曖昧な言葉を選び続け、危機の深刻さを世界に伝える貴重な時間を浪費した。この制度的制約こそが、本来問われるべき初期対応の過失を霧散させ、代わりに「米国の政治的暴走」という矮小化された議論へとすり替えさせたのである。

冷静に見れば、米国の批判には無視できない合理性が含まれている。戦後の国際協調システムは、権威主義国家に対しても「ルールを守らないまま国際社会に参加できる余地」を与え続けてきた。自由民主主義諸国が透明性を重んじてルールを遵守する一方で、一部の国家が情報を隠蔽しながら国際組織の権威を利用するという、極めて不公平な「タダ乗り」を止める仕組みを、我々は持たぬまま今日に至っている。米国の離脱は、こうしたシステムの限界を露呈させた警告灯であった。米国が秩序を破壊したのではない。すでに壊れていた国際秩序の空洞化を、無視できないほど明るい光で照らし出したに過ぎないのだ。

だが、この機能不全の裏側で、すでに新たな秩序の兆しは現れている。象徴的なのは台湾の事例だ。WHOから不当に排除されていた台湾は、皮肉にもその「孤立」ゆえにWHOの情報に依存せず、衛星画像、SNSのトレンド、独自の情報網を駆使して武漢の異変をいち早く察知した。そして、世界に先駆けて国境封鎖とマスクの増産体制を構築し、被害を最小限に食い止めたのである。これは、国家による「情報の独占」が崩壊しつつあることを示している。現代では、民間研究者のデータ解析やデジタル技術によるオープン・ソース・インテリジェンスが、権威主義国家の隠蔽工作を無効化し始めている。もはや、情報の透明性を確保できない国は、国際組織の権威を隠れ蓑にすることすら困難な時代に入っている。

今、我々に問われているのは、米国かWHOかという二項対立ではない。「主権国家の善意」という砂上の楼閣の上に築かれた、20世紀型の空洞化した国際秩序を、いかにして実効性のある、あるいは「分散型」の監視ネットワークへと再構築するかという問いである。具体的には、G7やクアッド(Quad)のような価値観を共有する有志国連合によるデータシェアリング・プラットフォームの構築や、AIを用いたリアルタイムの監視システムの導入など、もはや一つの国際機関の「権威」に頼らない多層的な防御網が必要とされている。もし、この構造的欠陥から目を背け、形骸化した「国際協調」の看板にしがみつき続けるならば、次のパンデミックは、今回よりもはるかに残酷な、そして取り返しのつかない代償を人類に払わせることになるだろう。我々は今、黄昏ゆく古い秩序の先に、新たな連帯の形を模索しなければならない。

感染症対策の成否は、一に「初動情報の速度」、二に「その正確性」にかかっている。しかし、現行の国際保健規則(IHR)という枠組みにおいて、WHOは驚くほど無力な存在だ。WHOには、加盟国に対して独自調査を強制する権限も、情報の隠蔽や虚偽報告に対する制裁手段も与えられていない。ただ加盟国からの自発的な報告を「待つ」ことしかできないのが実情である。2020年の事態において、中国政府が情報を制限した際、WHOはそれを検証する手段を持たなかった。中国を強く批判すれば、現場へのアクセスやサンプル提供という生命線とも言える協力関係が途絶える。結果として、WHOは「外交的配慮」という名の曖昧な言葉を選び続け、危機の深刻さを世界に伝える貴重な時間を浪費した。この制度的制約こそが、本来問われるべき初期対応の過失を霧散させ、代わりに「米国の政治的暴走」という矮小化された議論へとすり替えさせたのである。

冷静に見れば、米国の批判には無視できない合理性が含まれている。戦後の国際協調システムは、権威主義国家に対しても「ルールを守らないまま国際社会に参加できる余地」を与え続けてきた。自由民主主義諸国が透明性を重んじてルールを遵守する一方で、一部の国家が情報を隠蔽しながら国際組織の権威を利用するという、極めて不公平な「タダ乗り」を止める仕組みを、我々は持たぬまま今日に至っている。米国の離脱は、こうしたシステムの限界を露呈させた警告灯であった。米国が秩序を破壊したのではない。すでに壊れていた国際秩序の空洞化を、無視できないほど明るい光で照らし出したに過ぎないのだ。

だが、この機能不全の裏側で、すでに新たな秩序の兆しは現れている。象徴的なのは台湾の事例だ。WHOから不当に排除されていた台湾は、皮肉にもその「孤立」ゆえにWHOの情報に依存せず、衛星画像、SNSのトレンド、独自の情報網を駆使して武漢の異変をいち早く察知した。そして、世界に先駆けて国境封鎖とマスクの増産体制を構築し、被害を最小限に食い止めたのである。これは、国家による「情報の独占」が崩壊しつつあることを示している。現代では、民間研究者のデータ解析やデジタル技術によるオープン・ソース・インテリジェンスが、権威主義国家の隠蔽工作を無効化し始めている。もはや、情報の透明性を確保できない国は、国際組織の権威を隠れ蓑にすることすら困難な時代に入っている。

今、我々に問われているのは、米国かWHOかという二項対立ではない。「主権国家の善意」という砂上の楼閣の上に築かれた、20世紀型の空洞化した国際秩序を、いかにして実効性のある、あるいは「分散型」の監視ネットワークへと再構築するかという問いである。具体的には、G7やクアッド(Quad)のような価値観を共有する有志国連合によるデータシェアリング・プラットフォームの構築や、AIを用いたリアルタイムの監視システムの導入など、もはや一つの国際機関の「権威」に頼らない多層的な防御網が必要とされている。もし、この構造的欠陥から目を背け、形骸化した「国際協調」の看板にしがみつき続けるならば、次のパンデミックは、今回よりもはるかに残酷な、そして取り返しのつかない代償を人類に払わせることになるだろう。我々は今、黄昏ゆく古い秩序の先に、新たな連帯の形を模索しなければならない。

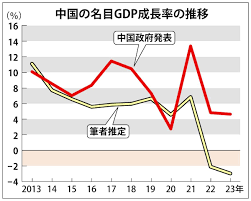

中国GDP「5%成長」?? ― 2026年01月21日

中国国家統計局が発表した「2025年GDP・実質5%成長」。この数字を真に受ける市場関係者は、もはや世界のどこにもいない。これはもはや誇張や楽観の類ではなく、共産党体制の正当性を維持するための「政治的ノルマ」が生んだ、国家ぐるみの数字作りの産物と見るほかない。最大の矛盾は、経済の屋台骨である不動産セクターの致命的な機能不全だ。不動産関連負債は1800兆~2400兆円に達し、その半数近くが不良債権化していると推計される。GDPの3割を占める巨大産業が瓦解し、固定資産投資が統計開始以来初のマイナス、不動産開発投資が17%減という惨状の中で、どうして5%もの成長が可能か。沈没寸前の船で「航行は順調」とアナウンスするに等しい欺瞞である。

この歪みは若年層の絶望に直結している。当局は不都合な実数(20~30%とされる失業率)の公表を停止したが、これは単なる景気後退ではなく「社会構造の破綻」を意味する。若者が将来を奪われた国で、統計上の数字だけが踊る。その正体は、民間部門の冷え込みを政府支出で強引に埋めた「補填成長」であり、将来への負債の先送りに過ぎない。

特筆すべきは、家計への打撃の深刻さだ。資産の7割を不動産に依存する国民にとって、価格下落は即座に消費の凍結を招く。可処分所得が伸び悩み、内需が氷河期を迎える一方で、軍事費だけが聖域として膨張を続ける。民生を削り軍備を優先する国家が、健全な経済発展を語る資格はない。政府は宇宙や半導体などの「新産業」を喧伝するが、それらが不動産崩壊による巨大な欠落を補うには、規模も時間も絶望的に足りない。

海外資本はこの「中身のない看板」を見抜き、既に出口へと殺到している。2023年の直接投資は45年ぶりの純流出。これは政治的圧力の結果ではなく、統計の信頼性を失った市場から資金が逃避するという「投資の鉄則」に従ったまでだ。こうした冷徹な現実を前に、日本の大手メディアは明らかに腰が引けている。外交的配慮や企業への忖度という「空気」に支配され、隣国で進む地殻変動を正面から分析しようとしない。中国が日本に対して内政干渉を行っている事実には目を瞑り、総理の発言だけを槍玉にあげる一方で、危機的な中国経済の実態すら報じようとしないのは、常識的に考えても理解しがたい。

中国経済は既に「ゼロ成長」、あるいはマイナス圏にあると見るべきだ。信認を失った統計は、いずれ市場と国際社会からその国を排除する。日本はこの「隣国の崩壊」を対岸の火事としてではなく、サプライチェーンの再構築と脱依存を完遂するための、ラストチャンスとして捉え直すべきである。

この歪みは若年層の絶望に直結している。当局は不都合な実数(20~30%とされる失業率)の公表を停止したが、これは単なる景気後退ではなく「社会構造の破綻」を意味する。若者が将来を奪われた国で、統計上の数字だけが踊る。その正体は、民間部門の冷え込みを政府支出で強引に埋めた「補填成長」であり、将来への負債の先送りに過ぎない。

特筆すべきは、家計への打撃の深刻さだ。資産の7割を不動産に依存する国民にとって、価格下落は即座に消費の凍結を招く。可処分所得が伸び悩み、内需が氷河期を迎える一方で、軍事費だけが聖域として膨張を続ける。民生を削り軍備を優先する国家が、健全な経済発展を語る資格はない。政府は宇宙や半導体などの「新産業」を喧伝するが、それらが不動産崩壊による巨大な欠落を補うには、規模も時間も絶望的に足りない。

海外資本はこの「中身のない看板」を見抜き、既に出口へと殺到している。2023年の直接投資は45年ぶりの純流出。これは政治的圧力の結果ではなく、統計の信頼性を失った市場から資金が逃避するという「投資の鉄則」に従ったまでだ。こうした冷徹な現実を前に、日本の大手メディアは明らかに腰が引けている。外交的配慮や企業への忖度という「空気」に支配され、隣国で進む地殻変動を正面から分析しようとしない。中国が日本に対して内政干渉を行っている事実には目を瞑り、総理の発言だけを槍玉にあげる一方で、危機的な中国経済の実態すら報じようとしないのは、常識的に考えても理解しがたい。

中国経済は既に「ゼロ成長」、あるいはマイナス圏にあると見るべきだ。信認を失った統計は、いずれ市場と国際社会からその国を排除する。日本はこの「隣国の崩壊」を対岸の火事としてではなく、サプライチェーンの再構築と脱依存を完遂するための、ラストチャンスとして捉え直すべきである。

グリーンランドは誰が守るのか ― 2026年01月19日

トランプ米大統領は、デンマーク自治領グリーンランドを米国の戦略的管理下に置く構想を本格化させ、反対するデンマークやドイツ、フランスなど欧州8カ国に対し、段階的な高関税を課すと発表した。2月から10%、6月から25%。露骨だが計算された「関税外交」である。トランプ氏は「中国とロシアがグリーンランドを狙っている。デンマークには対処できない。世界の平和がかかっている」と断じ、関税を交渉カードに安全保障最優先の姿勢を隠そうともしない。欧州側は「脅しは受け入れられない」と反発するが、米国は一歩も引かない。

この問題を、トランプ流の乱暴なディールや米欧対立として処理するのは危険だ。グリーンランドは北極圏と北大西洋の結節点に位置し、米国本土に最短距離で迫る戦略拠点である。いわば“北のキューバ”。ここに中ロが浸透すれば、極超音速兵器や原潜によって米国の北側防衛は一気に不安定化する。米国が北で縛られれば、NATO全体は自動的に弱体化し、バルト三国や北欧はロシアの既成事実化に抗えなくなる。グリーンランドの帰趨は、欧州の安全保障そのものを左右する。

にもかかわらず、欧州の議論は驚くほど観念的だ。「独立の権利」や「米国の横暴」が声高に語られる一方で、最も重要な問い――誰が、現実に守るのか――が巧妙に避けられている。デンマークは人口・軍事力ともに限られ、単独でグリーンランドを防衛する能力はない。NATOは合議体であり、危機時の決断は遅れる。この構図は、曖昧な安全保障が侵略を招いたウクライナで、すでに痛いほど示されたはずだ。

さらに見逃されているのが、欧州自身の過去の判断である。2010年代後半、中国が「一帯一路」を掲げて北極圏への関与を強めた時期、デンマークは米国の影響力拡大を警戒するあまり、グリーンランドへの関与を意図的に抑制した。その結果、米欧資本は慎重姿勢に転じ、同時期に積極姿勢を示した中国資本だけが入り込める環境を、欧州自らが作り出した。本土コペンハーゲンであれば拒否したであろう投資を、周縁と見なした地域では容認するという二重基準である。欧州メディアはこの経緯にほとんど触れず、米国批判へと論点をずらすことで、責任の所在を曖昧にしてきた。

議論をさらに歪めているのが、米国管理下に入った場合の現実的な利益が語られない点だ。ハワイやグアムは、米連邦政府から巨額の財政支援を受けており、一人当たりではデンマークがグリーンランドに拠出している支援の約2倍に達する。医療、教育、インフラ、防災、治安――自治体単独では不可能な分野を、米国は制度として支えている。一方、デンマークの補助金は年間約700億円にとどまり、将来投資を賄う余力は乏しい。

結局のところ、グリーンランド問題の本質は理想論ではない。北極圏の安全保障と、その莫大なコストを誰が引き受けるのかという冷酷な現実である。独立論の肥大化や米国批判の過剰は、結果として中ロの戦略的利益を押し広げるだけだ。最終的に判断するのはグリーンランドの市民だが、十分な情報が示されないままの選択は、再び取り返しのつかない結果を招きかねない。トランプの強硬さを笑う前に、欧州が直視すべき問いは、そこにある。

この問題を、トランプ流の乱暴なディールや米欧対立として処理するのは危険だ。グリーンランドは北極圏と北大西洋の結節点に位置し、米国本土に最短距離で迫る戦略拠点である。いわば“北のキューバ”。ここに中ロが浸透すれば、極超音速兵器や原潜によって米国の北側防衛は一気に不安定化する。米国が北で縛られれば、NATO全体は自動的に弱体化し、バルト三国や北欧はロシアの既成事実化に抗えなくなる。グリーンランドの帰趨は、欧州の安全保障そのものを左右する。

にもかかわらず、欧州の議論は驚くほど観念的だ。「独立の権利」や「米国の横暴」が声高に語られる一方で、最も重要な問い――誰が、現実に守るのか――が巧妙に避けられている。デンマークは人口・軍事力ともに限られ、単独でグリーンランドを防衛する能力はない。NATOは合議体であり、危機時の決断は遅れる。この構図は、曖昧な安全保障が侵略を招いたウクライナで、すでに痛いほど示されたはずだ。

さらに見逃されているのが、欧州自身の過去の判断である。2010年代後半、中国が「一帯一路」を掲げて北極圏への関与を強めた時期、デンマークは米国の影響力拡大を警戒するあまり、グリーンランドへの関与を意図的に抑制した。その結果、米欧資本は慎重姿勢に転じ、同時期に積極姿勢を示した中国資本だけが入り込める環境を、欧州自らが作り出した。本土コペンハーゲンであれば拒否したであろう投資を、周縁と見なした地域では容認するという二重基準である。欧州メディアはこの経緯にほとんど触れず、米国批判へと論点をずらすことで、責任の所在を曖昧にしてきた。

議論をさらに歪めているのが、米国管理下に入った場合の現実的な利益が語られない点だ。ハワイやグアムは、米連邦政府から巨額の財政支援を受けており、一人当たりではデンマークがグリーンランドに拠出している支援の約2倍に達する。医療、教育、インフラ、防災、治安――自治体単独では不可能な分野を、米国は制度として支えている。一方、デンマークの補助金は年間約700億円にとどまり、将来投資を賄う余力は乏しい。

結局のところ、グリーンランド問題の本質は理想論ではない。北極圏の安全保障と、その莫大なコストを誰が引き受けるのかという冷酷な現実である。独立論の肥大化や米国批判の過剰は、結果として中ロの戦略的利益を押し広げるだけだ。最終的に判断するのはグリーンランドの市民だが、十分な情報が示されないままの選択は、再び取り返しのつかない結果を招きかねない。トランプの強硬さを笑う前に、欧州が直視すべき問いは、そこにある。

ベネズエラの政治犯釈放 ― 2026年01月10日

ベネズエラの国会議長が、政治犯の釈放に言及したと報じられた。マドゥロ政権下で野党支持者の拘束が続き、「独裁国家」の代名詞のように語られてきた同国に、久々に聞こえた柔らかな言葉である。だが、このニュースをもって「民主化の兆し」と受け取るのは早計だ。ベネズエラの危機は、善政か悪政かという単純な物語では説明できない。

この国の民主主義は、壊されたというより、もともと強くなかった。チャベス以前のベネズエラは、南米で最も安定した民主国家の一つと称されてきたが、実態は二大政党が石油利権を分け合う“閉じたエリート民主主義”にすぎなかった。司法は弱く、メディアは政党と癒着し、市民社会は育たなかった。国家財政の中心が石油収入である以上、政府は国民から税を取らずに済み、説明責任や制度改革への圧力も生まれなかった。「税を取らない国家は、制度を鍛える必要がない」からだ。

その歪みが露呈したのが、1980〜90年代の石油価格下落である。貧困は拡大し、汚職は常態化し、既存政党への信頼は瓦解した。国民が「この国は誰のものなのか」と問い始めたとき、その空白を埋めたのがチャベスだった。反エリート、反米を掲げ、石油マネーを使った大規模再分配で喝采を浴びる。しかしそれは、未来への投資ではなく、現在への動員だった。そしてベネズエラは独裁まで動員してしまった。

国有化、価格統制、外貨規制――革命の名の下で進められた社会主義政策は、民間投資を冷え込ませ、石油産業の技術基盤さえ蝕んだ。制度が脆弱な国家では、権力集中は驚くほど容易だ。司法も議会もメディアも、気づけば政権の延長線上に置かれ、民主主義の防波堤は静かに崩れていった。石油収入がある間は失政も制度破壊も覆い隠せたが、価格が下がった瞬間、そのツケは一気に噴き出す。

マドゥロ期に顕在化したハイパーインフレ、物資不足、国民の大量流出は、独裁の帰結であると同時に、制度を育てなかった資源国家の末路でもある。今回の政治犯釈放が象徴的な前進だとしても、それだけで民主主義が再生することはない。問題の核心は、石油という富を「成長の資産」ではなく「分配の道具」として使い続け、国家の足腰を鍛えなかった点にある。

制度なき民主主義は、危機に耐えられない。この病はベネズエラ固有のものではない。資源、財政余力、あるいは人気取りの政策によって説明責任が曖昧になった瞬間、どの国でも同じ空洞化は起こり得る。ベネズエラで問われているのは政権交代の有無ではなく、国家を支える制度を再建できるかどうかだ。その答えが示されない限り、釈放のニュースもまた、次の危機までの蜃気楼に終わるだろう。

この国の民主主義は、壊されたというより、もともと強くなかった。チャベス以前のベネズエラは、南米で最も安定した民主国家の一つと称されてきたが、実態は二大政党が石油利権を分け合う“閉じたエリート民主主義”にすぎなかった。司法は弱く、メディアは政党と癒着し、市民社会は育たなかった。国家財政の中心が石油収入である以上、政府は国民から税を取らずに済み、説明責任や制度改革への圧力も生まれなかった。「税を取らない国家は、制度を鍛える必要がない」からだ。

その歪みが露呈したのが、1980〜90年代の石油価格下落である。貧困は拡大し、汚職は常態化し、既存政党への信頼は瓦解した。国民が「この国は誰のものなのか」と問い始めたとき、その空白を埋めたのがチャベスだった。反エリート、反米を掲げ、石油マネーを使った大規模再分配で喝采を浴びる。しかしそれは、未来への投資ではなく、現在への動員だった。そしてベネズエラは独裁まで動員してしまった。

国有化、価格統制、外貨規制――革命の名の下で進められた社会主義政策は、民間投資を冷え込ませ、石油産業の技術基盤さえ蝕んだ。制度が脆弱な国家では、権力集中は驚くほど容易だ。司法も議会もメディアも、気づけば政権の延長線上に置かれ、民主主義の防波堤は静かに崩れていった。石油収入がある間は失政も制度破壊も覆い隠せたが、価格が下がった瞬間、そのツケは一気に噴き出す。

マドゥロ期に顕在化したハイパーインフレ、物資不足、国民の大量流出は、独裁の帰結であると同時に、制度を育てなかった資源国家の末路でもある。今回の政治犯釈放が象徴的な前進だとしても、それだけで民主主義が再生することはない。問題の核心は、石油という富を「成長の資産」ではなく「分配の道具」として使い続け、国家の足腰を鍛えなかった点にある。

制度なき民主主義は、危機に耐えられない。この病はベネズエラ固有のものではない。資源、財政余力、あるいは人気取りの政策によって説明責任が曖昧になった瞬間、どの国でも同じ空洞化は起こり得る。ベネズエラで問われているのは政権交代の有無ではなく、国家を支える制度を再建できるかどうかだ。その答えが示されない限り、釈放のニュースもまた、次の危機までの蜃気楼に終わるだろう。

トランプ政権のベネズエラ攻撃 ― 2026年01月05日

トランプ政権がベネズエラ国内の軍事施設を攻撃したと米メディアが報じた。この動きを、日本では「大統領の暴走」や「石油利権を狙った軍事行動」といった分かりやすい物語で消費する論調が目立つ。しかし、賛否を語る前に、なぜ米国でこの問題が安全保障の議題として浮上するのか、その前提を確認する必要がある。

米国では毎年10万人以上が麻薬の過剰摂取で死亡している。これは個人の嗜好や自己責任の問題を超え、社会基盤を侵食する国家的危機である。ベネズエラが米国の脅威認識の俎上に載る理由は、単に麻薬カルテルが存在するからではない。米国政府は長年、同国の政権高官が麻薬密輸ネットワークと結びついている疑いを公にしてきた。つまり問題は、「国家が犯罪を抑えられない」ことではなく、「国家が犯罪の一部になっている可能性がある」という点にある。

この違いは、しばしば比較されるメキシコとの関係を見ると明確だ。メキシコも治安は不安定でカルテルの影響力は強いが、民主的正統性を有する政府が存在し、米国と治安協力を行っている。対照的に、ベネズエラは選挙の公正性が疑われ、司法や議会が政権に従属する体制にあり、国家と犯罪の境界が曖昧だと見なされている。米国にとって両国は同一視できない存在なのである。

もちろん、こうした事情が直ちに軍事行動を正当化するわけではない。主権侵害や国際法違反の懸念は、当然に慎重に検証されるべきだ。軍事行動が新たな混乱や犠牲を生む危険性も否定できない。むしろ、安易な武力行使が事態を悪化させてきた歴史は、世界各地で繰り返し確認されてきた。

それでもなお、この問題が「最後の手段」として議論される背景には、国家の第一義的責務が国民の生命を守ることにあるという現実がある。水源に毒が流し込まれている状況で、水質基準の解釈論だけを続けても被害は止まらない。外交、制裁、司法手続きといった手段を尽くしてもなお、国民が日々命を落とし続けるなら、国家がより踏み込んだ対応を検討すること自体を「異常」と断じるのは現実的ではない。

問題は、日本の報道がこの前提をほとんど共有していない点にある。米国の麻薬危機の規模も、ベネズエラ政権と犯罪ネットワークをめぐる疑惑も、国際法が想定していない現代的脅威も、十分に説明されない。その結果、議論は政策の是非ではなく、人物評価や感情的反発へと矮小化される。

問われているのは、トランプ政権を支持するか否かではない。国民が「見えない戦争」で命を落とし続ける現実を前に、国家はいかなる責任を負うのか――その問いを提示せず、単純な善悪二元論に回収する言説こそが、最も議論を貧しくしている。

米国では毎年10万人以上が麻薬の過剰摂取で死亡している。これは個人の嗜好や自己責任の問題を超え、社会基盤を侵食する国家的危機である。ベネズエラが米国の脅威認識の俎上に載る理由は、単に麻薬カルテルが存在するからではない。米国政府は長年、同国の政権高官が麻薬密輸ネットワークと結びついている疑いを公にしてきた。つまり問題は、「国家が犯罪を抑えられない」ことではなく、「国家が犯罪の一部になっている可能性がある」という点にある。

この違いは、しばしば比較されるメキシコとの関係を見ると明確だ。メキシコも治安は不安定でカルテルの影響力は強いが、民主的正統性を有する政府が存在し、米国と治安協力を行っている。対照的に、ベネズエラは選挙の公正性が疑われ、司法や議会が政権に従属する体制にあり、国家と犯罪の境界が曖昧だと見なされている。米国にとって両国は同一視できない存在なのである。

もちろん、こうした事情が直ちに軍事行動を正当化するわけではない。主権侵害や国際法違反の懸念は、当然に慎重に検証されるべきだ。軍事行動が新たな混乱や犠牲を生む危険性も否定できない。むしろ、安易な武力行使が事態を悪化させてきた歴史は、世界各地で繰り返し確認されてきた。

それでもなお、この問題が「最後の手段」として議論される背景には、国家の第一義的責務が国民の生命を守ることにあるという現実がある。水源に毒が流し込まれている状況で、水質基準の解釈論だけを続けても被害は止まらない。外交、制裁、司法手続きといった手段を尽くしてもなお、国民が日々命を落とし続けるなら、国家がより踏み込んだ対応を検討すること自体を「異常」と断じるのは現実的ではない。

問題は、日本の報道がこの前提をほとんど共有していない点にある。米国の麻薬危機の規模も、ベネズエラ政権と犯罪ネットワークをめぐる疑惑も、国際法が想定していない現代的脅威も、十分に説明されない。その結果、議論は政策の是非ではなく、人物評価や感情的反発へと矮小化される。

問われているのは、トランプ政権を支持するか否かではない。国民が「見えない戦争」で命を落とし続ける現実を前に、国家はいかなる責任を負うのか――その問いを提示せず、単純な善悪二元論に回収する言説こそが、最も議論を貧しくしている。

不破哲三氏逝く ― 2026年01月01日

日本共産党元議長・不破哲三氏の死去を伝える記事は、同氏を「柔軟路線」を掲げた理論家として位置づけ、その知的影響力の大きさを改めて伝えた。不破氏が、日本共産党において長く理論的支柱であり続けたことは疑いようがない。マルクス主義を単なる教条ではなく、現実政治に接続しようとした姿勢、学究的誠実さ、そして粘り強い思索は、思想家として高く評価されるべきだろう。自分も若いころは何度も不破氏の演説に耳を傾け、その弁舌にあこがれもした。だが、その「柔軟さ」は、国際政治、とりわけ民主主義の制度的評価において、必ずしも深い洞察と結びつかなかった。ここにこそ、日本共産党が長年抱えてきた構造的弱点が、象徴的に凝縮されている。

日本共産党はこれまで、ソ連、中国、キューバ、ベトナム、北朝鮮、そして21世紀にはベネズエラといった「反米・自主路線」を掲げる国家を、しばしば「人民のための変革」として肯定的に評価してきた。その評価軸は一貫している。すなわち、資本主義批判、帝国主義への抵抗、社会的平等の理念――いずれも理念としては理解できる。

しかし問題は、その評価があまりにも理念寄りで、民主主義を支える制度的条件への感度が決定的に弱かった点にある。権力分立、司法の独立、言論の自由、多様な政治的意見の共存。こうした制度的基盤が脆弱なまま「人民の名」を掲げた権力が、いかに容易に権威主義へと変質するか。その構造的危険性を、日本共産党は繰り返し見誤ってきた。

権威主義は、独裁者の出現から始まるわけではない。むしろ出発点は、「民意の回復」「腐敗の一掃」「人民のための改革」といった、極めて民主主義的な物語である。民衆の熱狂は制度的チェックを弱め、異論や穏健な批判は「敵」「反動」として排除される。例外措置は常態化し、制度は静かに、しかし確実に変質していく。この過程は歴史上、何度も繰り返されてきた。

そして決定的なのが、ベネズエラの事例だ。ベネズエラは冷戦期の「特殊な社会主義国家」ではない。選挙で誕生した政権が、「民主主義を通じて社会主義へ」という物語を掲げ、21世紀において国際的な期待を集めた国家だった。チャベス政権は国民投票を重ね、民主主義の深化を強調しながら権力を拡張していった。

しかしその帰結は、司法と選挙制度の形骸化、メディア統制、野党排除、経済崩壊、そして国民の大量流出である。これは「民主主義が未成熟だったから起きた」のではない。民主主義の制度を用いて、民主主義そのものが空洞化していったのである。

それでも日本共産党は、当初チャベス政権を「社会主義的前進」と評価し、後にマドゥロ政権下で権威主義と人権侵害が顕在化してから批判に転じた。この「期待→権威主義化→批判」という構図は、ソ連、中国、北朝鮮でも繰り返されてきたため、国民の目にはどうしても「またか」と映る。

不破氏自身も、ソ連崩壊に際して、社会主義体制が内包していた権力集中と独裁化の萌芽を、十分に総括できたとは言い難い。共産党は一貫して「民主主義が十分に発展しなかったから失敗した」と説明してきたが、むしろ問題は逆だ。民主主義の制度を軽視し、理念を優先したこと自体が、失敗の条件だったのではないか。

この発想は、国際政治評価にとどまらず、日本共産党の国内政策や党内統治にも色濃く反映されている。多様性の尊重を掲げながら、異論は「民主集中制」という言葉のもとに封殺される。討論は存在しても、結論は常に同質的だ。その帰結が、長期固定化した指導部と、驚くほど多様性を欠いた人事構成である。

民主主義は、理念ではなく制度と運用に現れる。党内人事が単調で不透明であるという事実は、組織の民主主義がどこで止まっているかを、雄弁に物語る。

不破哲三という思想家の死は、単なる訃報ではない。それは、日本共産党が長年抱えてきた認識の限界を、静かに照らし出す出来事でもある。理念に殉じた知性だからこそ、その理念が制度として結実しなかった現実から、目を背けてはならない。社会主義の失敗を「民主主義が足りなかった」と語り続ける限り、日本共産党は、ベネズエラで起きた現実からも、そして自らの組織の硬直からも、永久に学ぶことができないだろう。

日本共産党はこれまで、ソ連、中国、キューバ、ベトナム、北朝鮮、そして21世紀にはベネズエラといった「反米・自主路線」を掲げる国家を、しばしば「人民のための変革」として肯定的に評価してきた。その評価軸は一貫している。すなわち、資本主義批判、帝国主義への抵抗、社会的平等の理念――いずれも理念としては理解できる。

しかし問題は、その評価があまりにも理念寄りで、民主主義を支える制度的条件への感度が決定的に弱かった点にある。権力分立、司法の独立、言論の自由、多様な政治的意見の共存。こうした制度的基盤が脆弱なまま「人民の名」を掲げた権力が、いかに容易に権威主義へと変質するか。その構造的危険性を、日本共産党は繰り返し見誤ってきた。

権威主義は、独裁者の出現から始まるわけではない。むしろ出発点は、「民意の回復」「腐敗の一掃」「人民のための改革」といった、極めて民主主義的な物語である。民衆の熱狂は制度的チェックを弱め、異論や穏健な批判は「敵」「反動」として排除される。例外措置は常態化し、制度は静かに、しかし確実に変質していく。この過程は歴史上、何度も繰り返されてきた。

そして決定的なのが、ベネズエラの事例だ。ベネズエラは冷戦期の「特殊な社会主義国家」ではない。選挙で誕生した政権が、「民主主義を通じて社会主義へ」という物語を掲げ、21世紀において国際的な期待を集めた国家だった。チャベス政権は国民投票を重ね、民主主義の深化を強調しながら権力を拡張していった。

しかしその帰結は、司法と選挙制度の形骸化、メディア統制、野党排除、経済崩壊、そして国民の大量流出である。これは「民主主義が未成熟だったから起きた」のではない。民主主義の制度を用いて、民主主義そのものが空洞化していったのである。

それでも日本共産党は、当初チャベス政権を「社会主義的前進」と評価し、後にマドゥロ政権下で権威主義と人権侵害が顕在化してから批判に転じた。この「期待→権威主義化→批判」という構図は、ソ連、中国、北朝鮮でも繰り返されてきたため、国民の目にはどうしても「またか」と映る。

不破氏自身も、ソ連崩壊に際して、社会主義体制が内包していた権力集中と独裁化の萌芽を、十分に総括できたとは言い難い。共産党は一貫して「民主主義が十分に発展しなかったから失敗した」と説明してきたが、むしろ問題は逆だ。民主主義の制度を軽視し、理念を優先したこと自体が、失敗の条件だったのではないか。

この発想は、国際政治評価にとどまらず、日本共産党の国内政策や党内統治にも色濃く反映されている。多様性の尊重を掲げながら、異論は「民主集中制」という言葉のもとに封殺される。討論は存在しても、結論は常に同質的だ。その帰結が、長期固定化した指導部と、驚くほど多様性を欠いた人事構成である。

民主主義は、理念ではなく制度と運用に現れる。党内人事が単調で不透明であるという事実は、組織の民主主義がどこで止まっているかを、雄弁に物語る。

不破哲三という思想家の死は、単なる訃報ではない。それは、日本共産党が長年抱えてきた認識の限界を、静かに照らし出す出来事でもある。理念に殉じた知性だからこそ、その理念が制度として結実しなかった現実から、目を背けてはならない。社会主義の失敗を「民主主義が足りなかった」と語り続ける限り、日本共産党は、ベネズエラで起きた現実からも、そして自らの組織の硬直からも、永久に学ぶことができないだろう。

学校送迎時に保護者が拘束 ― 2025年12月29日

「オレゴン州で、学校送迎時に保護者が拘束されている」——この噂は、完全な虚構ではない。事実として、2025年に入り、オレゴン州内では学校や保育施設の送迎時間帯に保護者が拘束された事例が複数確認されている。地域報道や支援団体の集計によれば、その件数はポートランド都市圏を中心に十数件に上る。ただし、ここで決定的に重要なのは、その内実だ。これらの事例はいずれも、永住権(グリーンカード)を正式に保有する保護者が対象となったものではない。 多くは、ビザ超過滞在や申請中の不安定な在留資格を理由とする個別執行であり、「永住権を持っていても連行される」という理解は事実と異なる。

象徴的なケースとして知られるのが、ビーバートン市で起きたマフディ・カンババザデ氏(38)の拘束だ。モンテッソーリ系学校の駐車場で子どもを送り届けている最中に拘束され、その映像が拡散したことで、「学校送迎=危険」というイメージが一気に広まった。しかし彼は永住権保持者ではなく、学生ビザの超過滞在を理由とした執行対象だった。この一点が、噂の中で意図的、あるいは無自覚に抜け落ちている。

オレゴン州内では他にも、学校近辺や移民裁判所周辺での拘束事例が報告されているが、共通しているのは、執行対象が在留資格上の問題を抱えていた個別ケースであるという点だ。永住権保持者や米国市民が送迎中に恒常的に拘束されている事実は確認されていない。

それでも恐怖が拡散する背景には、拘束数の急増がある。2025年、移民・税関捜査局(アイス)による拘束は全米で約328,000件に達し、オレゴン州でも10月以降、月間拘束件数が従来比で5倍超に増加した。件数そのものよりも、「増加率」が心理に与える影響は大きい。

教職員組合や支援団体は「権利を知る」研修を実施し、校内立ち入り拒否の原則や家族安全計画を周知している。これに対し「恐怖を煽っている」との批判もあるが、恐怖の根源が執行の不透明さにあることは否定できない。同時に、永住権を持つ保護者にまで恐怖が及んでいる現状は、正確な情報が十分に共有されていないことの表れでもある。SNSで拡散される動画や体験談は、在留資格の違いという最も重要な前提を省略しがちだ。その結果、「誰でも送迎中に拘束される」という誤った一般化が生まれる。

噂は、事実そのものの欠如からではなく、事実の「切り取り方」から生まれる。学校送迎時の拘束という事態は、確かに現実に起きている。だが、その一点だけをもって「永住権保持者までもが危うい」と断じるのは、現状を正確に捉えているとは言い難い。

恐怖を払拭するために必要なのは、起きた事象を否定することではなく、その事象が成立する「条件」を精緻に語ることだ。線引きが曖昧なままでは、社会には不安だけが沈殿し続ける。大戦中に米国が約12万人の日本人を強制収容したという負の記憶が、不安を増幅させていることも否定できない。そして厄介なのは、この不安を政治的に利用しようとする潮流である。しかし、それを論じ始めれば水掛け論に陥り、議論は際限を失う。

さらに、正義と法の支配を掲げてきたアメリカが、カンババザデ氏拘束の映像を見る限り、いまやその基盤が揺らぎつつあると感じさせるほどの野蛮さを露呈した。この衝撃が、デマ拡散の燃料となったことは間違いない。

象徴的なケースとして知られるのが、ビーバートン市で起きたマフディ・カンババザデ氏(38)の拘束だ。モンテッソーリ系学校の駐車場で子どもを送り届けている最中に拘束され、その映像が拡散したことで、「学校送迎=危険」というイメージが一気に広まった。しかし彼は永住権保持者ではなく、学生ビザの超過滞在を理由とした執行対象だった。この一点が、噂の中で意図的、あるいは無自覚に抜け落ちている。

オレゴン州内では他にも、学校近辺や移民裁判所周辺での拘束事例が報告されているが、共通しているのは、執行対象が在留資格上の問題を抱えていた個別ケースであるという点だ。永住権保持者や米国市民が送迎中に恒常的に拘束されている事実は確認されていない。

それでも恐怖が拡散する背景には、拘束数の急増がある。2025年、移民・税関捜査局(アイス)による拘束は全米で約328,000件に達し、オレゴン州でも10月以降、月間拘束件数が従来比で5倍超に増加した。件数そのものよりも、「増加率」が心理に与える影響は大きい。

教職員組合や支援団体は「権利を知る」研修を実施し、校内立ち入り拒否の原則や家族安全計画を周知している。これに対し「恐怖を煽っている」との批判もあるが、恐怖の根源が執行の不透明さにあることは否定できない。同時に、永住権を持つ保護者にまで恐怖が及んでいる現状は、正確な情報が十分に共有されていないことの表れでもある。SNSで拡散される動画や体験談は、在留資格の違いという最も重要な前提を省略しがちだ。その結果、「誰でも送迎中に拘束される」という誤った一般化が生まれる。

噂は、事実そのものの欠如からではなく、事実の「切り取り方」から生まれる。学校送迎時の拘束という事態は、確かに現実に起きている。だが、その一点だけをもって「永住権保持者までもが危うい」と断じるのは、現状を正確に捉えているとは言い難い。

恐怖を払拭するために必要なのは、起きた事象を否定することではなく、その事象が成立する「条件」を精緻に語ることだ。線引きが曖昧なままでは、社会には不安だけが沈殿し続ける。大戦中に米国が約12万人の日本人を強制収容したという負の記憶が、不安を増幅させていることも否定できない。そして厄介なのは、この不安を政治的に利用しようとする潮流である。しかし、それを論じ始めれば水掛け論に陥り、議論は際限を失う。

さらに、正義と法の支配を掲げてきたアメリカが、カンババザデ氏拘束の映像を見る限り、いまやその基盤が揺らぎつつあると感じさせるほどの野蛮さを露呈した。この衝撃が、デマ拡散の燃料となったことは間違いない。

沈むマーシャル諸島 ― 2025年12月28日

太平洋の真ん中で、国が静かに溺れている。

マーシャル諸島では、満潮のたびに道路が水没し、砂浜は消え、樹木の根が空気にさらされる。変化は劇的ではないが、確実だ。「15年で景色が別物になった」という住民の言葉は、どんな統計よりも率直に現実を語る。逃げ場のない海に囲まれた島で、恐怖と諦念はすでに日常の一部になっている。とりわけ残酷なのが、海岸沿いの墓地だ。墓石は波にさらわれ、先祖の遺体が行方不明になる例まで出ている。「海は人生そのもの。死後もそばにいたい」。そう語る島民の信仰を、文明の過剰発展が結果として踏みにじっている。これは不可抗力の自然災害ではない。人類が長年にわたって選択してきた経済とエネルギーのあり方がもたらした、構造的な帰結である。

それでも先進国の議論は、この現実を「海面が30年で11.5センチ上昇した」という単一の数字に押し込みがちだ。だが、島が沈む理由は一つではない。海面上昇に、地盤沈下、サンゴ礁の死滅、海岸侵食が重なり合い、島を支えてきた自然と地形の均衡が同時に崩れている。

なかでも軽視されがちなのが海洋酸性化だ。大気中の二酸化炭素を吸収した海は、時間をかけて酸性へ傾き、サンゴの骨格形成を阻害する。白化し、死滅したサンゴ礁は、もはや波を和らげる防波堤ではない。これは景観や観光資源の問題ではなく、島そのものの存立条件が失われつつあるという話である。

「排出を減らせば解決する」という反論も当然ある。だが現実は、それほど単純ではない。仮に世界が急激な排出削減に踏み切り、CO₂最大排出国である中国が米国並みの排出水準まで抑えたとしても、海洋酸性化が短期的に止まる可能性は低い。海は大気よりも反応が遅く、一度吸収されたCO₂は数千年単位で化学的影響を残し続ける。排出削減は不可欠だが、それだけで現在進行形の被害を反転させられる段階はすでに過ぎている。

ここで議論は、誰もが避けてきた問いに行き着く。再生可能エネルギーだけで、この文明は持続可能なのか。再エネ拡大が重要であることは疑いない。しかし、変動性、蓄電、送電網、土地制約といった現実的課題を踏まえれば、短中期的に安定供給を全面的に代替できると断言できる状況にはない。核融合発電は有望な研究分野だが、商業電源としての実用化はなお時間を要する。

その間をどう乗り切るのか。原子力発電には事故リスクや廃棄物問題がある――この指摘は正しい。だが、だからといって原子力を選択肢から排除したまま現状維持を続けることも、また一つのリスク選好にすぎない。安全性を最大限高めた原子力を含め、利用可能な低炭素電源を組み合わせる以外に、現実的な道筋が見えないのも事実である。

世界はいま、成長と環境の間で巨大なチキンレースを続けている。成長を止めれば社会が不安定化し、止めなければ自然の劣化が加速する。先進国が南の島々を「静かな犠牲」にしているという見方には道義的な真実がある一方、それだけで問題を説明した気になるのは危うい。選択肢が尽きつつある状況そのものが、すでに人類全体の責任だからだ。

さらに言えば、海洋酸性化の進行を止め、サンゴ礁が本格的に回復するまでには、早くても数百年を要する。島の沈没が避けられない可能性は、感情論ではなく、現実として受け止める必要がある。

マーシャル諸島が沈んでいるのは、海面のせいだけではない。

私たちが難しい選択を避け、決断を先送りしてきた時間の分だけ、島は確実に沈んできた。その事実を直視した上で、なお何を選ぶのか。問われているのは正しさではなく、引き受ける覚悟である。

マーシャル諸島では、満潮のたびに道路が水没し、砂浜は消え、樹木の根が空気にさらされる。変化は劇的ではないが、確実だ。「15年で景色が別物になった」という住民の言葉は、どんな統計よりも率直に現実を語る。逃げ場のない海に囲まれた島で、恐怖と諦念はすでに日常の一部になっている。とりわけ残酷なのが、海岸沿いの墓地だ。墓石は波にさらわれ、先祖の遺体が行方不明になる例まで出ている。「海は人生そのもの。死後もそばにいたい」。そう語る島民の信仰を、文明の過剰発展が結果として踏みにじっている。これは不可抗力の自然災害ではない。人類が長年にわたって選択してきた経済とエネルギーのあり方がもたらした、構造的な帰結である。

それでも先進国の議論は、この現実を「海面が30年で11.5センチ上昇した」という単一の数字に押し込みがちだ。だが、島が沈む理由は一つではない。海面上昇に、地盤沈下、サンゴ礁の死滅、海岸侵食が重なり合い、島を支えてきた自然と地形の均衡が同時に崩れている。

なかでも軽視されがちなのが海洋酸性化だ。大気中の二酸化炭素を吸収した海は、時間をかけて酸性へ傾き、サンゴの骨格形成を阻害する。白化し、死滅したサンゴ礁は、もはや波を和らげる防波堤ではない。これは景観や観光資源の問題ではなく、島そのものの存立条件が失われつつあるという話である。

「排出を減らせば解決する」という反論も当然ある。だが現実は、それほど単純ではない。仮に世界が急激な排出削減に踏み切り、CO₂最大排出国である中国が米国並みの排出水準まで抑えたとしても、海洋酸性化が短期的に止まる可能性は低い。海は大気よりも反応が遅く、一度吸収されたCO₂は数千年単位で化学的影響を残し続ける。排出削減は不可欠だが、それだけで現在進行形の被害を反転させられる段階はすでに過ぎている。

ここで議論は、誰もが避けてきた問いに行き着く。再生可能エネルギーだけで、この文明は持続可能なのか。再エネ拡大が重要であることは疑いない。しかし、変動性、蓄電、送電網、土地制約といった現実的課題を踏まえれば、短中期的に安定供給を全面的に代替できると断言できる状況にはない。核融合発電は有望な研究分野だが、商業電源としての実用化はなお時間を要する。

その間をどう乗り切るのか。原子力発電には事故リスクや廃棄物問題がある――この指摘は正しい。だが、だからといって原子力を選択肢から排除したまま現状維持を続けることも、また一つのリスク選好にすぎない。安全性を最大限高めた原子力を含め、利用可能な低炭素電源を組み合わせる以外に、現実的な道筋が見えないのも事実である。

世界はいま、成長と環境の間で巨大なチキンレースを続けている。成長を止めれば社会が不安定化し、止めなければ自然の劣化が加速する。先進国が南の島々を「静かな犠牲」にしているという見方には道義的な真実がある一方、それだけで問題を説明した気になるのは危うい。選択肢が尽きつつある状況そのものが、すでに人類全体の責任だからだ。

さらに言えば、海洋酸性化の進行を止め、サンゴ礁が本格的に回復するまでには、早くても数百年を要する。島の沈没が避けられない可能性は、感情論ではなく、現実として受け止める必要がある。

マーシャル諸島が沈んでいるのは、海面のせいだけではない。

私たちが難しい選択を避け、決断を先送りしてきた時間の分だけ、島は確実に沈んできた。その事実を直視した上で、なお何を選ぶのか。問われているのは正しさではなく、引き受ける覚悟である。