家族で名字が変わるのは嫌 ― 2025年01月01日

選択的夫婦別姓制度について、産経新聞の調査で、小中学生の約半数が「家族で名字が変わるのは反対」と回答し、自身が将来別姓を選択したくないとする意見が6割に達した。これまで成人を対象とした調査が中心であり、子供たちの意見が統計的に示されたのは初めてである。調査は全国の小学4年生以上を対象に実施され、小中学生約1950人から回答を得た。その結果、「選択的夫婦別姓」を知っているかについては「知っている」と「知らない」がほぼ半々で拮抗し、法改正の是非についても「賛成」「反対」「わからない」が各3割ずつに分かれた。しかし、両親やきょうだいと名字が異なることには「反対」が約半数を占め、「賛成」は少数にとどまった。また、自身が別姓を選ぶかについては、「家族で同じ名字がよい」とする回答が多く、小学生では「別姓にしない」が55.8%と全体よりやや低いが、「わからない」が多い傾向があった。男女別では、女子のほうが「別姓にしない」との意見が多く、親が決めるなら仕方ないとする消極的賛成も女子のほうが高かった。これまでの賛成派の調査では「選択性に賛成か反対か」の2択形式で、賛成が7割以上とされる。しかし、2018年の内閣府調査では3択で「反対3割」「通称使用4割」「賛成2.5割」、2024年9月の読売新聞調査では「反対2割」「通称使用5割」「賛成3割」となり、選択肢の設定によって結果の印象が大きく異なる。今回の調査が「家族別姓」を対象にしたため、子供の半数が「嫌だ」と答えるのも自然な結果だといえる。

国際家族の我が家では、大晦日に裏庭で私と米国人の娘婿が焼肉を担当し、食卓では米国籍の孫娘を含む親族7名で年越しを楽しんだ。娘の米国のパスポートには「娘婿の姓+日本籍の姓」が記載され、孫娘の名前にはさらにミドルネームが加わるため、非常に長い「寿限無」のような氏名となっている。孫娘の家族は厳密に言えば夫婦・親子別姓だが家族内ではファーストネームで呼び合うので何の違和感もない。孫娘に「あなたの氏名にパパかママのファミリーネームがなかったらどう思うか」と尋ねると、「No!」という返事だった。理由を尋ねても「I don't know」と言うだけだが、氏名の変化を家族の変化として直感しているのだろう。 子供の気持ちも考え、政治的争いに巻き込まないでほしいというのが、新年に寄せる祖父としての願いである。ハッピーニューイヤー。

国際家族の我が家では、大晦日に裏庭で私と米国人の娘婿が焼肉を担当し、食卓では米国籍の孫娘を含む親族7名で年越しを楽しんだ。娘の米国のパスポートには「娘婿の姓+日本籍の姓」が記載され、孫娘の名前にはさらにミドルネームが加わるため、非常に長い「寿限無」のような氏名となっている。孫娘の家族は厳密に言えば夫婦・親子別姓だが家族内ではファーストネームで呼び合うので何の違和感もない。孫娘に「あなたの氏名にパパかママのファミリーネームがなかったらどう思うか」と尋ねると、「No!」という返事だった。理由を尋ねても「I don't know」と言うだけだが、氏名の変化を家族の変化として直感しているのだろう。 子供の気持ちも考え、政治的争いに巻き込まないでほしいというのが、新年に寄せる祖父としての願いである。ハッピーニューイヤー。

年賀状 ― 2025年01月02日

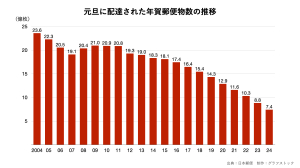

新宿郵便局で年賀状配達の出発式が行われた。明治時代の郵便制度開始当時の制服を身に着けた局員が和太鼓の音とともに登場し、「出発!」の掛け声で街へ繰り出した。料金の値上げや配達数減少が見込まれる中でも、新春の挨拶を手にした人々には笑顔が見られた。年賀はがきの料金は、郵便料金の引き上げに伴い、従来の63円から85円に値上げされた。日本郵便によると、メールやSNSの普及により年賀状の利用が減少しており、今年元日に全国で配達される年賀状の速報値は約4億9100万通と、前年より34%ほど減少する見込みという。多い時には200通を超える年賀状をやり取りしていたが、退職を機に断捨離の一環で年賀状じまいをお知らせして5年が経過した。今年元旦に届いた年賀状は十数通だった。届いた年賀状には返信をしていたが、やっとここまで減ったという感がある。

社会全体が年賀状の値上げで減少した向きもあるが、SNSの浸透で付き合いの浅い方にはグループLINEで付き合いの深い方には個別LINEのやり取りで十分だということだろう。大晦日に「良いお年を」スタンプを送るか元旦に「あけおめ」スタンプを送るのが定着した。付き合いの古い人とは久しぶりにメッセージのやり取りも再開する。確かにはがきは現物を手にするので親密度も高いが、20年程前からは「年賀状ソフト」でプリントアウトしたものに短いメッセージを手書きするだけのもがほとんどになっていた。お互いにデジタルで作成したものをわざわざアナログに変換して時間をかけて送りあうことに意味を見出せなくなったということもある。それでも届いた手紙に返事を書くのは楽しみでもある。

社会全体が年賀状の値上げで減少した向きもあるが、SNSの浸透で付き合いの浅い方にはグループLINEで付き合いの深い方には個別LINEのやり取りで十分だということだろう。大晦日に「良いお年を」スタンプを送るか元旦に「あけおめ」スタンプを送るのが定着した。付き合いの古い人とは久しぶりにメッセージのやり取りも再開する。確かにはがきは現物を手にするので親密度も高いが、20年程前からは「年賀状ソフト」でプリントアウトしたものに短いメッセージを手書きするだけのもがほとんどになっていた。お互いにデジタルで作成したものをわざわざアナログに変換して時間をかけて送りあうことに意味を見出せなくなったということもある。それでも届いた手紙に返事を書くのは楽しみでもある。

韓国大統領拘束執行中止 ― 2025年01月03日

韓国の尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領に対する拘束令状執行が注目を集めている。尹氏は内乱首謀の容疑で捜査対象となり、公捜処の捜査員がソウル市内の大統領公邸で令状執行を試みた。しかし、大統領警護処が建物への立ち入りを拒否し、両者のにらみ合いが約5時間半続いた。公捜処は捜査員の安全を懸念して執行を中止し、尹氏の態度を批判した。一方、尹氏の弁護団は令状を違法と主張し、法的措置を示唆して徹底抗戦の姿勢を見せている。執行期限は6日までで、今後の対応が注目される。公邸周辺では支持者らが抗議デモを続け、警察が厳重警備を敷いているという。破れかぶれの戒厳令を出しても、それが正しいという勢力と大統領護衛側がこれまた何でもありの野党勢力と司法権力を跳ね返したという構図だ。

ただ、国民生活に不可避な予算執行を多数野党に何もかも阻止されたとしても、破れかぶれに大統領権限で戒厳令を発令するなどは民主国家にあって良いはずがない。潔く大統領を辞任するのが筋で、公邸に閉じ籠って司直の捜査を受け入れないというのでは、法治国家の体をなさない。対立する相手側にあれこれの疑惑や不満があるからと抵抗パフォーマンスを見せても、治安が乱れるだけで良いことは何もない。4年まえの米国議事堂でのトランプ支持者の暴動も同じようなものだった。民主主義は腕力による抗争を否定して投票行動で決着するのがルールだ。確かに、その投票システムに不正があったり、メディアに嘘が流布されたりすることはあるだろうが、地道にその穴を修正していくしかないのだ。尹大統領や与党勢力にしてみれば、北の工作が目に余るほど確認されたのかもしれないことは想像に難くないが、それでも表現の自由を守っているのは暴力を否定した民主主義だ。

ただ、国民生活に不可避な予算執行を多数野党に何もかも阻止されたとしても、破れかぶれに大統領権限で戒厳令を発令するなどは民主国家にあって良いはずがない。潔く大統領を辞任するのが筋で、公邸に閉じ籠って司直の捜査を受け入れないというのでは、法治国家の体をなさない。対立する相手側にあれこれの疑惑や不満があるからと抵抗パフォーマンスを見せても、治安が乱れるだけで良いことは何もない。4年まえの米国議事堂でのトランプ支持者の暴動も同じようなものだった。民主主義は腕力による抗争を否定して投票行動で決着するのがルールだ。確かに、その投票システムに不正があったり、メディアに嘘が流布されたりすることはあるだろうが、地道にその穴を修正していくしかないのだ。尹大統領や与党勢力にしてみれば、北の工作が目に余るほど確認されたのかもしれないことは想像に難くないが、それでも表現の自由を守っているのは暴力を否定した民主主義だ。

坂の上の雲 ― 2025年01月04日

明治の激動期を描いた司馬遼太郎の名作『坂の上の雲』は、秋山兄弟や正岡子規といった歴史上の実在人物を中心に、日露戦争を背景に繰り広げられる小説だ。先日終了したドラマは2009年から3回目の再放送だそうだ。自分は2度目の視聴となるがとなるが、この配役を契機に売れっ子スターになった俳優も多い。ロシア中国とロケをして撮影に金をかけているのはさすが放漫経営のNHKドラマだと感心する。今ならNetflixかAmazonプライムなどから資金調達しないと撮れない作品と思う。司馬小説に傾倒した時期が若いころにあってこの作品も夢中に読んだ記憶がある。ドラマは脚色が若干強いもののほぼ小説を忠実に描いている。ただ、司馬遼太郎の描き方が気に入らない左右の人たちからは評判が悪いらしい。明治時代を能天気に描きすぎだとか、旅順攻略の乃木将軍の描き方が史実と違うとか、秋山兄弟を質実剛健にし過ぎだとか、正岡子規の作風を歪めているとか、挙げればきりがない。歴史小説とは作者の思い入れが発露して当たり前だが、歴史家は気に食わないらしい。

日露海戦での「丁字戦法」「東郷ターン」がこのドラマの最終回のクライマックスで描かれる。この作戦は秋山真之がつくったオリジナル戦術のように描かれるが、「丁字戦法」そのものは当時の海戦の定番戦術のひとつだ。「丁字戦法」にうまく導いた「東郷ターン」は東郷平八の度胸の良さを表現するものだ。海戦の勝ち負けは敵艦隊と向き合うときにどちらが大砲をたくさん使えるかで決まる。縦型に船団を並べたロシア艦隊の前を塞ぐように日本艦隊が横並びに変えて先頭艦に一斉砲火を浴びせて勝ったというのがこの作戦だ。縦型に艦隊を並べては後に続く戦艦は同士討ちを防ぐために前方に砲撃ができず砲火量で不利なのだ。ただ、敵艦に近づいてから横腹をみせて被弾面積を広げると味方も砲撃の餌食になる可能性が高いのでこの距離感は艦長の肝で決まる。「東郷ターン」は東郷の進路変更指示が敵艦の砲撃可能距離ぎりぎりに近づくまで出さなかった胆力が後世に評価されているわけだ。航空機で確実に敵艦を仕留める空母が登場して戦艦の存在は意味をなさなくなるが、戦艦同士の戦闘は武者同士の一騎打ち感に近いものがあるので人気があるのだろう。今や海の戦闘は軍事衛星とも連携するイージス艦と潜水艦で情報を先に掴んだものが勝者となる時代なので海戦そのものが意味をなさなくなっているが、未だに漫画や映画では軍事挑発の局地戦が描かれそれなりに人気がある。そろそろ空母「いぶき」の新刊が発売され、原潜「やまと」のドラマの続きが準備される頃だ。

日露海戦での「丁字戦法」「東郷ターン」がこのドラマの最終回のクライマックスで描かれる。この作戦は秋山真之がつくったオリジナル戦術のように描かれるが、「丁字戦法」そのものは当時の海戦の定番戦術のひとつだ。「丁字戦法」にうまく導いた「東郷ターン」は東郷平八の度胸の良さを表現するものだ。海戦の勝ち負けは敵艦隊と向き合うときにどちらが大砲をたくさん使えるかで決まる。縦型に船団を並べたロシア艦隊の前を塞ぐように日本艦隊が横並びに変えて先頭艦に一斉砲火を浴びせて勝ったというのがこの作戦だ。縦型に艦隊を並べては後に続く戦艦は同士討ちを防ぐために前方に砲撃ができず砲火量で不利なのだ。ただ、敵艦に近づいてから横腹をみせて被弾面積を広げると味方も砲撃の餌食になる可能性が高いのでこの距離感は艦長の肝で決まる。「東郷ターン」は東郷の進路変更指示が敵艦の砲撃可能距離ぎりぎりに近づくまで出さなかった胆力が後世に評価されているわけだ。航空機で確実に敵艦を仕留める空母が登場して戦艦の存在は意味をなさなくなるが、戦艦同士の戦闘は武者同士の一騎打ち感に近いものがあるので人気があるのだろう。今や海の戦闘は軍事衛星とも連携するイージス艦と潜水艦で情報を先に掴んだものが勝者となる時代なので海戦そのものが意味をなさなくなっているが、未だに漫画や映画では軍事挑発の局地戦が描かれそれなりに人気がある。そろそろ空母「いぶき」の新刊が発売され、原潜「やまと」のドラマの続きが準備される頃だ。

USスチール買収禁止 ― 2025年01月05日

日本製鉄によるUSスチールの買収計画は、バイデン米大統領が買収禁止を命じたことで挫折した。USスチールは全盛期には世界需要の4割を供給し、米国の鉄鋼大国としての繁栄を象徴する存在だった。しかし近年、海外勢との競争で経営が悪化し、買収合併を通じて協業相手を探していた。日鉄が買収計画を発表したものの、労働組合(USW)が雇用への影響を懸念して反対。バイデン氏は「USスチールは国家の背骨であり、米国人による所有が必要」と強調し、国家安全保障や雇用保護の観点から買収を阻止した。日鉄の提案が拒絶された背景には、米国民の自国企業の「身売り」に対する強い抵抗感がある。日本企業は過去にも東芝のウェスチングハウス買収失敗がある。今回も政府の介入により、保護主義的な機運が強まった。しかし、米産業界はUSスチール買収問題の政治化が米経済に大きな負担を強いる可能性を指摘し、バイデン政権の対応を批判。米政府が自国産業保護を優先した結果、経済論理が軽視され、米国の競争力低下や国際的信頼性の損失につながるリスクも指摘する。今回の件は、米国における外資企業の買収が依然として高い壁であることを再確認させた。自国企業が傾けば損だと分かっていても守るか、復活させるために他国企業との合併を選ぶかは難しい問題だ。鴻海に買収されたシャープや同社に買収されかけた日産自動車や、カナダ資本のセブンイレブンとの合併提案のことを考えると良くわかる。

結局シャープは切り売りされてその企業ブランドはことごとく地に落とされた。日産とて一度はフランス・ルノーにコストカットを条件に資本援助をされて息を吹き返したものの、新しい車種が生み出せず1%も営業利益を得られない事態に陥っている。もちろん日鉄の提案はUSSの切り売りや雇用削減ではない。新技術を導入し米国工場を守って雇用を確保し、合併で世界シェアのトップを取ろうというポジティブな買収合併提案で鴻海やルノーのような吸血戦略ではなかったが、米国には日本に乗っ取られるという感情が強かったのだと思う。かつて日本が米国の土地や企業を買収し、米国企業が衰退した80年代を思い起こす米国人も少なくないのだろう。この先、国内でホンダと提携した日産や売却をはねつけているセブンがどのような展開をするか全く先が見えないが、中国やインドをライバルにしたシェアの取り合いは世界規模で激化する。自国主義で国内企業と国民生活が守れるかどうかは極めて不透明というほかない。

結局シャープは切り売りされてその企業ブランドはことごとく地に落とされた。日産とて一度はフランス・ルノーにコストカットを条件に資本援助をされて息を吹き返したものの、新しい車種が生み出せず1%も営業利益を得られない事態に陥っている。もちろん日鉄の提案はUSSの切り売りや雇用削減ではない。新技術を導入し米国工場を守って雇用を確保し、合併で世界シェアのトップを取ろうというポジティブな買収合併提案で鴻海やルノーのような吸血戦略ではなかったが、米国には日本に乗っ取られるという感情が強かったのだと思う。かつて日本が米国の土地や企業を買収し、米国企業が衰退した80年代を思い起こす米国人も少なくないのだろう。この先、国内でホンダと提携した日産や売却をはねつけているセブンがどのような展開をするか全く先が見えないが、中国やインドをライバルにしたシェアの取り合いは世界規模で激化する。自国主義で国内企業と国民生活が守れるかどうかは極めて不透明というほかない。

監察医 朝顔 新春スペシャル ― 2025年01月06日

正月に放送された上野樹里主演の「監察医 朝顔2025新春スペシャル」は、感動的なラストシーンがSNS上で話題となっている。「暖かい終わり方」や「このドラマらしいラスト」などの感想が多く寄せられている。本ドラマは同名コミックを原作とし、法医学者の主人公が解剖を通じて遺体から見つけ出される“生きた証”が生きている人々の心を救う様子や、主人公の家族の物語を丁寧に描いている。今回の放送は2022年秋以来となる。主役・上野樹里が演じる朝顔の娘、つぐみ役の永瀬ゆずなの演技が秀逸で、初回からつぐみ推しで見続けている。また、テーマソング「朝顔」を歌う折坂悠太のけだるい歌い方も大好きだ。今回の物語は、朝顔の父親が認知症を患い施設に入り、家族4人の生活から始まる。警察官である夫と法医学者の朝顔が追う連続殺人事件から、35年前に起きた小学生女児誘拐事件が浮かび上がる。連続殺人事件の犯人は、小学生女児の父親であり、その動機は娘を誘拐した犯人への復讐だったと判明する。しかし、犯人たちは殺した娘をどこに埋めたのかを忘れてしまっている。さらに、犯人の父親自身も認知症が進行し始め、娘を奪われたことすら忘れてしまう恐怖が、彼を犯行に駆り立てたのだという。朝顔は、誘拐された日の朝、娘のお弁当に大好物のビワの実が入っていたことを父親から聞き出し、その手がかりを元に警視庁は町中のビワの木を捜索。ついに娘の遺体を見つけ出し、娘の亡骸を朝顔が父親に返す場面が描かれる。

このシーンでは涙が止まらなかった。多くの人は、大震災の被災地の駅で一人ぼっちの朝顔が父親との別れを呟くラストシーンに感動すると言うが、私にとって最も泣けたのは、亡骸に抱きすがる父親のシーンだった。このドラマのテーマは「家族の思い出」と「不幸な離別」であり、その根底にあるのは「認知症」だ。今回の犯人も、自らの認知症に対する恐怖が犯行の動機だった。そして朝顔の父もまた、家族を忘れてしまう恐ろしさから、治療を望まず死を選び、その意図を朝顔には知らせなかった。相手が自分との思い出を覚えているのに、自分はその相手を含め何一つ覚えていない――その恐怖は想像を絶する。愛する家族を忘れることは、死ぬこと以上に恐ろしいと感じる。大きなテーマを深く描いた素晴らしいドラマだった。

このシーンでは涙が止まらなかった。多くの人は、大震災の被災地の駅で一人ぼっちの朝顔が父親との別れを呟くラストシーンに感動すると言うが、私にとって最も泣けたのは、亡骸に抱きすがる父親のシーンだった。このドラマのテーマは「家族の思い出」と「不幸な離別」であり、その根底にあるのは「認知症」だ。今回の犯人も、自らの認知症に対する恐怖が犯行の動機だった。そして朝顔の父もまた、家族を忘れてしまう恐ろしさから、治療を望まず死を選び、その意図を朝顔には知らせなかった。相手が自分との思い出を覚えているのに、自分はその相手を含め何一つ覚えていない――その恐怖は想像を絶する。愛する家族を忘れることは、死ぬこと以上に恐ろしいと感じる。大きなテーマを深く描いた素晴らしいドラマだった。

サーモスタット混合水栓故障 ― 2025年01月07日

サーモスタット混合水栓のシャワーの勢いが弱くなった。蛇口からはお湯もでなくなった。この水栓は10年ほど前に交換したものだ。寿命と言えばそれまでだが、お湯をよく使う冬場に故障するのがやるせない。冬場に給湯関係が故障するのは家庭ではあるある事象らしい。お湯をよく使う冬場は、給湯の温度調整機能を酷使するらしい。冬は水温が下がるのでお湯との温度差を調整するサーモスタットと弁を酷使して、故障につながるという。業者に頼むと4万円近くかかるのでDIYで済ませようとAmazonを検索すると同機種のサーモスタット混合水栓は2万円程度だった。さらによく調べると、壊れているサーモ弁だけなら5千円程度で売っていた。安価で済むならと、レンチを出して壊れたサーモスタット混合水栓を外そうとしてあきらめた。接続に使われているナットは手持ちのモンキーレンチの口径が小さくて回せないのだ。工具店で買えば3000円程度の出費ですむけれど、冷静になって考えれば水漏れや温度調整などもろもろの失敗の可能性がある。あっさり2万円払って交換してもらった方がストレスがない。口径が合わなかったのは神様のお告げだとこじつけて、餅は餅屋に頼むのが一番だという結論に至る。

実は給湯器も10年を超えていて、たまにエラー表示が出るたびにリセットして利用して使っているが、お湯の水位が不安定なこともあり買い替え時かと思案している。一度修理に来てもらったときに、一つの弁を交換すると今度は他の古い弁が故障しやすくなり堂々巡りだと業者に言われたことを思い出した。だとしても給湯器交換は工事費込みだと20万円を超える。大阪ガスの給湯器を検索すると50万円もして目をむいたが、大阪ガスが作っている給湯器はなく、他の給湯器会社が作ったものをOEMとして大阪ガスブランドで販売しているだけだそうだ。給湯器は壊れる前に交換した方が良いのは分かってはいるが、年金生活者はなかなか踏み切れない。だましだまし使えば何とかなるかと、何ともならないのに正常化バイアスに陥ってしまう自分が悲しい。

実は給湯器も10年を超えていて、たまにエラー表示が出るたびにリセットして利用して使っているが、お湯の水位が不安定なこともあり買い替え時かと思案している。一度修理に来てもらったときに、一つの弁を交換すると今度は他の古い弁が故障しやすくなり堂々巡りだと業者に言われたことを思い出した。だとしても給湯器交換は工事費込みだと20万円を超える。大阪ガスの給湯器を検索すると50万円もして目をむいたが、大阪ガスが作っている給湯器はなく、他の給湯器会社が作ったものをOEMとして大阪ガスブランドで販売しているだけだそうだ。給湯器は壊れる前に交換した方が良いのは分かってはいるが、年金生活者はなかなか踏み切れない。だましだまし使えば何とかなるかと、何ともならないのに正常化バイアスに陥ってしまう自分が悲しい。

FBファクトチェックを廃止 ― 2025年01月08日

米メタ社は、SNSのフェイスブックやインスタグラムにおいて行われていた第三者による投稿内容のファクトチェックを廃止すると発表した。ザッカーバーグCEOは、検閲が行き過ぎたことを理由に表現の自由の回復に注力すると説明し、利用者同士で投稿内容を指摘する仕組みである「コミュニティーノート」を導入する方針を示した。この新たな措置は、まずアメリカ国内で実施される予定だ。メタは2016年から偽情報対策としてファクトチェックを導入してきたが、2021年の連邦議会襲撃事件を受けてトランプ氏のアカウントを停止するなど対立があった。一方で、大統領選挙後にはトランプ氏の大統領就任式関連基金に寄付を行い、関係改善を図ってきた。アメリカのメディアは、今回の決定がトランプ氏の就任を見据えた動きであると報じた。4年前の米国大統領選を契機に大手SNSが勝手にユーザーアカウントを閉鎖する事態が相次いだ。その後、閉鎖や警告は選挙関連だけではなく人種問題やパンデミック関連にまで及び、いわゆる保守系のインフルエンサーやその支持者の発言がSNSから追い出される事態が相次いだ。

巨大化したフェイスブック、ツイッター(現X)、ユーチューブは万人に影響を与えるが、一民間会社に万人の表現の自由を制限する権限はないと批判する意見と、一民間会社である以上、適度な規制はユーザーをつなぎとめるための経営戦略の一環だとする意見が対立してきた。しびれを切らしたIT長者イーロン・マスクがツイッター社を買収し、役員を解雇して行き過ぎた規制に歯止めをかけたのは記憶に新しい。今回のメタ社の対応は「長いものに巻かれろ」式であるかもしれないが、Xで導入されている「コミュニティーノート」に切り替えるという判断は妥当だ。言論には言論で対抗するのが筋だからだ。確かに、嘘が喧伝され、大衆が誘導されることで不要な対立が生じるのは由々しき事態である。しかし、大手メディアもこれまで嘘や「報道しない自由」、さらには「切り取り」を駆使して大衆を誘導してきた経緯がある。SNSは嘘を流す場となり得る一方で、メディアや権力者の嘘を暴く手段ともなる。これは、いわば情報流通の民主主義革命と言えるだろう。ただし、情報流通が大衆の手に渡ったとしても、それが公平で安全な社会を保障するかどうかは別問題である。SNSが生み出した「アラブの春」や「雨傘運動」が暴力の前に沈んでいった事例が示す通りだ。それでも、表現の自由が民主主義の砦であることは変わらない。自社規制で最後に残ったのはグーグル社のユーチューブである。「コロナ」「ワクチン」への批判発言等がAIで検索されると警告や閉鎖されるのでユーチューバの中では禁句だと言われる。また、通告制度を用いて気に入らない番組を閉鎖に持ち込む仕組みも公平なものとは言えず閉鎖の経過や理由すら示されない。中国共産党の反党分子探しや公安のスパイ探しのようで気味が悪い。

巨大化したフェイスブック、ツイッター(現X)、ユーチューブは万人に影響を与えるが、一民間会社に万人の表現の自由を制限する権限はないと批判する意見と、一民間会社である以上、適度な規制はユーザーをつなぎとめるための経営戦略の一環だとする意見が対立してきた。しびれを切らしたIT長者イーロン・マスクがツイッター社を買収し、役員を解雇して行き過ぎた規制に歯止めをかけたのは記憶に新しい。今回のメタ社の対応は「長いものに巻かれろ」式であるかもしれないが、Xで導入されている「コミュニティーノート」に切り替えるという判断は妥当だ。言論には言論で対抗するのが筋だからだ。確かに、嘘が喧伝され、大衆が誘導されることで不要な対立が生じるのは由々しき事態である。しかし、大手メディアもこれまで嘘や「報道しない自由」、さらには「切り取り」を駆使して大衆を誘導してきた経緯がある。SNSは嘘を流す場となり得る一方で、メディアや権力者の嘘を暴く手段ともなる。これは、いわば情報流通の民主主義革命と言えるだろう。ただし、情報流通が大衆の手に渡ったとしても、それが公平で安全な社会を保障するかどうかは別問題である。SNSが生み出した「アラブの春」や「雨傘運動」が暴力の前に沈んでいった事例が示す通りだ。それでも、表現の自由が民主主義の砦であることは変わらない。自社規制で最後に残ったのはグーグル社のユーチューブである。「コロナ」「ワクチン」への批判発言等がAIで検索されると警告や閉鎖されるのでユーチューバの中では禁句だと言われる。また、通告制度を用いて気に入らない番組を閉鎖に持ち込む仕組みも公平なものとは言えず閉鎖の経過や理由すら示されない。中国共産党の反党分子探しや公安のスパイ探しのようで気味が悪い。

グリーンランドを売れ ― 2025年01月09日

トランプ次期米大統領は、7日の記者会見でグリーンランドとパナマ運河の獲得についての質問に対し、可能性を否定せず、両地域がアメリカの経済的・軍事的安全保障に必要だと述べた。グリーンランドはデンマークの自治領で、レアアース埋蔵量や軍事拠点としての重要性から注目されているが、デンマーク側は領土放棄を否定。同地を訪問したトランプ氏の長男も地元住民との交流を強調したが、デンマークのフレデリクセン首相はグリーンランドは「売り物ではない」と表明した。また、トランプ氏はパナマ運河が「中国に運営されている」と主張し、アメリカへの管理権奪還の必要性を訴えた。しかし、パナマ側はこれを否定し、中国の関与についても事実無根と反論。パナマ運河は1900年代初頭にアメリカが建設し、1977年の条約に基づいてパナマに移管された経緯があるが、トランプ氏はこれを「大きな間違い」と批判した。さらに、トランプ氏はアメリカとカナダの合併にも言及し、国境を「人為的」としながら、カナダからの輸入品を批判。カナダのトルドー首相は合併の可能性を完全に否定した。こうしたトランプ氏の発言が交渉戦略か現実的な政策かは不透明だが、領土拡大や資源確保への意欲が浮き彫りになっている。その他、会見ではメキシコ湾の名称変更提案や風力発電への批判も話題となっている。いつものトランプ流のディール政治だと感じる。確かに、ロシアや中国が好き勝手に領土拡大や弱小国への買収戦略を続けている中で、先進国が「遺憾」と発言を繰り返すだけでは、独裁国家による覇権主義を止めることはできないのが現実だ。

当事者国や先進国は口をそろえてトランプの横暴を批判している。しかし、トランプは先進国の本音を代弁しているに過ぎない。もしグリーンランドに中露が進出や侵攻すれば、NATOにはそれを抑える手立てはない。北極や大西洋の航路・空路が制圧される未来は容易に想像できる。また、パナマ運河も中国資本に牛耳られ、莫大な通行税が課されることで先進国の輸送コストが膨れ上がっている。亡くなったカーター大統領の時代には、中国が中南米に進出してくるなど想像もしなかったのだろう。しかし、半世紀を経て中国はアメリカの喉元を押さえるまでに至っているのが現実だ。アラブではスエズ運河や紅海、アラビア海がイスラム過激派による海賊行為で危険にさらされているが、その背後で糸を引いているのは中露だ。国連も、中露が常任理事国としてそっぽを向けば、その役割は極めて限定的にならざるを得ない。欲しい土地には手を上げる――それが、不動産業者であるトランプの流儀なのだろう。黙っていれば無法者が支配する世界で、パワーバランスは動かない。

当事者国や先進国は口をそろえてトランプの横暴を批判している。しかし、トランプは先進国の本音を代弁しているに過ぎない。もしグリーンランドに中露が進出や侵攻すれば、NATOにはそれを抑える手立てはない。北極や大西洋の航路・空路が制圧される未来は容易に想像できる。また、パナマ運河も中国資本に牛耳られ、莫大な通行税が課されることで先進国の輸送コストが膨れ上がっている。亡くなったカーター大統領の時代には、中国が中南米に進出してくるなど想像もしなかったのだろう。しかし、半世紀を経て中国はアメリカの喉元を押さえるまでに至っているのが現実だ。アラブではスエズ運河や紅海、アラビア海がイスラム過激派による海賊行為で危険にさらされているが、その背後で糸を引いているのは中露だ。国連も、中露が常任理事国としてそっぽを向けば、その役割は極めて限定的にならざるを得ない。欲しい土地には手を上げる――それが、不動産業者であるトランプの流儀なのだろう。黙っていれば無法者が支配する世界で、パワーバランスは動かない。

私立中学受験 ― 2025年01月10日

首都圏の私立中学受験が埼玉で始まり、栄東中では初日に約5000人が受験した。同校の出願者総数は12年連続で1万人を超え、今年は1万3222人に達している。埼玉が首都圏で最も早く入試を解禁することや、詳細な試験結果の開示が特徴であり、「本命組」だけでなく他県の難関校志望者が腕試しとして受験することが人気の理由とされる。インフルエンザが流行する中、試験会場では感染対策が徹底され、受験生と保護者は多くがマスクを着用していた。進学塾大手の調査によれば、埼玉の中学受験は出願数が前年より増加している学校が多く、開智中の一部コースでは倍率が約2.5倍に達している。少子化が進む一方で、各校の特色あるカリキュラムが注目されており、受験率は上昇を続け、令和7年度入試では20%に達する見通しという。京都府の私立中学校への進学率は、全国平均の約7.7%を上回る約14.4%という。京都府の私立中学校の平均倍率は、2024年度の入試で約4倍だ。2万人近くいる6年生の60%弱が私学受験をし、15%弱が私立中学に進学したことになる。ちなみに京都府の私立高校の進学率は50%、小学生は15%が私立小学校生だ。

京都府では小学生の15%、中学生の30%、高校生の50%が私立学校に通っていることになり全体では約3割弱が私立学校生だ。この割合は年々増加しているが、私立学校がこれ以上中学校を増やすかどうかは不明である。増やすことで質が低下する恐れがあるからだ。結局、上位3割が有名私立学校で教育を受け、残りの7割は公立校または底辺私学に流れていくという構図は変わらないだろう。さらに、移民が増え公立校に入学すれば、公立校の質はさらに低下し、義務教育段階での私学受験が一層激しくなる。これは多様な子供やその保護者の扱いの難しい公立校への教職員の就職希望が減少している一因かもしれない。手がかかる子どもほど優秀な教員が必要であるが、公立校にはそれに見合う待遇や労働条件が整っていない。何か抜本的な施策が必要であるが、子どもを選別する限り、良い方法はなかなか浮かばない。

京都府では小学生の15%、中学生の30%、高校生の50%が私立学校に通っていることになり全体では約3割弱が私立学校生だ。この割合は年々増加しているが、私立学校がこれ以上中学校を増やすかどうかは不明である。増やすことで質が低下する恐れがあるからだ。結局、上位3割が有名私立学校で教育を受け、残りの7割は公立校または底辺私学に流れていくという構図は変わらないだろう。さらに、移民が増え公立校に入学すれば、公立校の質はさらに低下し、義務教育段階での私学受験が一層激しくなる。これは多様な子供やその保護者の扱いの難しい公立校への教職員の就職希望が減少している一因かもしれない。手がかかる子どもほど優秀な教員が必要であるが、公立校にはそれに見合う待遇や労働条件が整っていない。何か抜本的な施策が必要であるが、子どもを選別する限り、良い方法はなかなか浮かばない。