日米片務関税協定 ― 2025年07月26日

日米関税交渉が妥結し、政府は「対等な経済パートナーシップの新時代」などと胸を張った。だが、その“対等”の中身を見れば、これは日本がカネと制度と未来を差し出し、アメリカが利益と戦略とGDPをしっかり持ち帰るという、見事なまでの「片務協定」。外交の皮をかぶった経済献上策に他ならない。まず自動車関税。アメリカが25%から15%に“下げてくれた”と政府は大喜びだが、そもそも25%という異常な関税はトランプ政権時代の恫喝まがいの政治的上乗せ。その“異常”をちょっと戻しただけで「成果」と言われても、白けるだけだ。しかも鉄鋼やアルミは「国家安全保障」の名の下に交渉対象から除外され、50%の高関税はそのまま居座る。これで自由貿易を語るのは、もはやブラックジョークの域だろう。

さらに目を引くのは、日本からアメリカへの「85兆円規模の対米投資」。対象は半導体やAI、量子技術など“成長分野”ばかり。ところが利益の9割はアメリカの取り分で、日本が元を取れるのは15年後――という算段だという。いや、元が取れればまだマシ。その間に政権交代でもあれば「契約見直し」という名のちゃぶ台返しも現実味を帯びる。他方、農業・防衛・エネルギーも“アメリカファースト”の宴。日本は米国産コメや大豆など約1.2兆円分の農産物を購入し、さらに米製航空機100機(2.4兆円)、防衛装備品(4,400億円)、LNG契約の拡充まで。総額6兆円を超える“爆買いリスト”は、まるで防衛と経済の福袋。レジ袋はもちろん日本持ちだ。

こうして輸出は2.2兆円減少、輸入は6兆円増加。差し引き8.2兆円もの貿易黒字が吹き飛ぶ見通しとなった。財務省や日銀が誇った“健全な経常収支”にも、急速に皺が寄り始めている。政府は「2025年度の名目GDP成長率1.2%」と楽観的な数字を並べるが、内訳を見ればその実態は、海外投資と公的支出による“見かけ倒し”。国内消費はほぼ横ばい、実質個人所得はマイナス。庶民に景気回復の実感などあるはずがない。一部のエコノミストは、資本流出と産業空洞化によって「2026年にはGDP成長率が0.5%を割り込む」とリセッション入りを警告する。世界に目を向ければ、日本の名目GDPは2026年にインドに抜かれ、世界4位へ転落。2030年にはドイツ、さらにはインドネシアにも抜かれる可能性すらあるという。国際協調は結構だが、自国の衰退を見過ごしてまで“協調”するのは単なる自己犠牲に過ぎない。

一方、アメリカは今回の合意をテコに「投資利益・雇用増・GDP押上げ・税収増」の4本柱で潤う設計。年10兆円以上の恒常的利益がアメリカにもたらされる試算もある。これで「対等」などと言われて納得するのは、もはや政府広報だけだろう。要するに、日本が一生懸命稼いだ金と技術が、巡り巡ってアメリカの利益になるように、経済の仕組みそのものが“アメリカ受け”に改造されているのだ。簡単に言えば、日本は経済でアメリカに勝たせることで外交を買っている構図である。この合意のツケを払うのは誰か。いま支出しているのは政府だが、その原資は税金。つまり、負担を背負わされるのは「これからを生きる世代」だ。景気対策を語る前に、「誰の景気を良くする合意だったのか」を見極めるべきである。少なくとも、メディアが持ち上げるような石破政権と赤沢大臣が“国益を守った”などとは、到底言えたものではない。

さらに目を引くのは、日本からアメリカへの「85兆円規模の対米投資」。対象は半導体やAI、量子技術など“成長分野”ばかり。ところが利益の9割はアメリカの取り分で、日本が元を取れるのは15年後――という算段だという。いや、元が取れればまだマシ。その間に政権交代でもあれば「契約見直し」という名のちゃぶ台返しも現実味を帯びる。他方、農業・防衛・エネルギーも“アメリカファースト”の宴。日本は米国産コメや大豆など約1.2兆円分の農産物を購入し、さらに米製航空機100機(2.4兆円)、防衛装備品(4,400億円)、LNG契約の拡充まで。総額6兆円を超える“爆買いリスト”は、まるで防衛と経済の福袋。レジ袋はもちろん日本持ちだ。

こうして輸出は2.2兆円減少、輸入は6兆円増加。差し引き8.2兆円もの貿易黒字が吹き飛ぶ見通しとなった。財務省や日銀が誇った“健全な経常収支”にも、急速に皺が寄り始めている。政府は「2025年度の名目GDP成長率1.2%」と楽観的な数字を並べるが、内訳を見ればその実態は、海外投資と公的支出による“見かけ倒し”。国内消費はほぼ横ばい、実質個人所得はマイナス。庶民に景気回復の実感などあるはずがない。一部のエコノミストは、資本流出と産業空洞化によって「2026年にはGDP成長率が0.5%を割り込む」とリセッション入りを警告する。世界に目を向ければ、日本の名目GDPは2026年にインドに抜かれ、世界4位へ転落。2030年にはドイツ、さらにはインドネシアにも抜かれる可能性すらあるという。国際協調は結構だが、自国の衰退を見過ごしてまで“協調”するのは単なる自己犠牲に過ぎない。

一方、アメリカは今回の合意をテコに「投資利益・雇用増・GDP押上げ・税収増」の4本柱で潤う設計。年10兆円以上の恒常的利益がアメリカにもたらされる試算もある。これで「対等」などと言われて納得するのは、もはや政府広報だけだろう。要するに、日本が一生懸命稼いだ金と技術が、巡り巡ってアメリカの利益になるように、経済の仕組みそのものが“アメリカ受け”に改造されているのだ。簡単に言えば、日本は経済でアメリカに勝たせることで外交を買っている構図である。この合意のツケを払うのは誰か。いま支出しているのは政府だが、その原資は税金。つまり、負担を背負わされるのは「これからを生きる世代」だ。景気対策を語る前に、「誰の景気を良くする合意だったのか」を見極めるべきである。少なくとも、メディアが持ち上げるような石破政権と赤沢大臣が“国益を守った”などとは、到底言えたものではない。

IMFの財政「忠告」の本音 ― 2025年07月25日

「減税や補助金はやめとけ」――そんな“お達し”が、7月24日に国際通貨基金(IMF)から日本に飛んできた。一見するとこれは、財政の健全化を求める真っ当な助言のように見える。しかし、その中身は財政運営の技術論を超え、国民生活と民主主義の根幹にかかわるものである。IMFの報道官は「財政支出はもっと絞るべき」「支援するなら、ほんの一部の人に限定して」と発言した。だが、タイミングが妙である。ちょうど参院選で減税を掲げる野党が伸びた直後であり、選挙結果を受けた日本の方向転換に、国際機関が“待った”をかけた形といえる。こうした発言の裏には、単なる財政論を超えた政治的含意が見え隠れする。「的を絞れ」という言い回しは、支援する人を選別する余地を残す。つまり、どこまでが“支援に値する人”かを誰が決めるのか、という問題が出てくるのである。生活に困っている人たちへの支援が後回しにされる――そんな未来が想像される。

さらに忘れてはならないのは、日本政府自身がこれまで概ねIMFの方針に従い、消費税を引き上げ、社会保険料を増やし、財政支出の抑制に努めてきたという事実である。その結果が何であったかといえば、「失われた30年」と呼ばれる長期停滞である。実質賃金は上がらず、家計の負担は重くなり、将来不安ばかりが積み上がっていった。財政の健全化が経済の健全化を必ずしも保証しないという歴史的教訓を、私たちはすでに経験済みなのである。しかも、これは日本だけの話ではない。韓国、アルゼンチン、ギリシャ…。過去にもIMFの“アドバイス”は、緊縮政策を押しつけることで失業や社会不安を招いてきた。なかには、国の制度や企業が外資に牛耳られるようになった例もある。つまり、IMFの助言は時に“経済のお医者さん”というより“外資の営業マン”の顔をのぞかせることがあるのである。

そして今、日本にもその波が改めて押し寄せている。補助金の廃止、消費税の単一税率化と引き上げ、所得控除の見直し――どれも、生活に直結する制度をじわじわと削る話ばかりである。さらにIMFは「補正予算は大きな危機のときだけ」と言い、平時の景気対策には冷淡な姿勢を取っている。要するに、IMFが持ち込むのは「お金を使わない国づくり」である。しかし、それが果たして国民にとって“健全”なのか。過去の日本がIMF型の財政運営を続けてきたにもかかわらず経済再生に失敗したという現実を前に、今一度立ち止まって考える必要がある。

そもそも国の財政をどう使うかは、国民の選択で決めるべき問題である。選挙で示された声を、外から「それはダメ」と遮られるのは本末転倒である。IMFの言う「中立的なアドバイス」には、それが誰のための“中立”なのかという問いを投げかける必要がある。経済も民主主義も、私たちの暮らしに直結する問題である。声を上げるのをやめたとき、“外からの声”がどんどん大きくなる。また、国連機関だからと何でも信用しがちなのは戦後日本の悪い癖だが、自主独立で他人任せにしない姿勢が今ほど求められている時はない。

さらに忘れてはならないのは、日本政府自身がこれまで概ねIMFの方針に従い、消費税を引き上げ、社会保険料を増やし、財政支出の抑制に努めてきたという事実である。その結果が何であったかといえば、「失われた30年」と呼ばれる長期停滞である。実質賃金は上がらず、家計の負担は重くなり、将来不安ばかりが積み上がっていった。財政の健全化が経済の健全化を必ずしも保証しないという歴史的教訓を、私たちはすでに経験済みなのである。しかも、これは日本だけの話ではない。韓国、アルゼンチン、ギリシャ…。過去にもIMFの“アドバイス”は、緊縮政策を押しつけることで失業や社会不安を招いてきた。なかには、国の制度や企業が外資に牛耳られるようになった例もある。つまり、IMFの助言は時に“経済のお医者さん”というより“外資の営業マン”の顔をのぞかせることがあるのである。

そして今、日本にもその波が改めて押し寄せている。補助金の廃止、消費税の単一税率化と引き上げ、所得控除の見直し――どれも、生活に直結する制度をじわじわと削る話ばかりである。さらにIMFは「補正予算は大きな危機のときだけ」と言い、平時の景気対策には冷淡な姿勢を取っている。要するに、IMFが持ち込むのは「お金を使わない国づくり」である。しかし、それが果たして国民にとって“健全”なのか。過去の日本がIMF型の財政運営を続けてきたにもかかわらず経済再生に失敗したという現実を前に、今一度立ち止まって考える必要がある。

そもそも国の財政をどう使うかは、国民の選択で決めるべき問題である。選挙で示された声を、外から「それはダメ」と遮られるのは本末転倒である。IMFの言う「中立的なアドバイス」には、それが誰のための“中立”なのかという問いを投げかける必要がある。経済も民主主義も、私たちの暮らしに直結する問題である。声を上げるのをやめたとき、“外からの声”がどんどん大きくなる。また、国連機関だからと何でも信用しがちなのは戦後日本の悪い癖だが、自主独立で他人任せにしない姿勢が今ほど求められている時はない。

見渡す限り海と見渡せない税 ― 2025年07月07日

船に乗っていると、当たり前だけど見渡す限り海ばかりで、紀行文でも書こうかという気にはなかなかなれない。そういうときは、むしろ全然関係ないことのほうが筆が進む。たとえば最近話題の「食品の消費税を下げよう」論争なんていうのは、海上の風よりはよほど複雑で落ち着かない話だ。

立憲民主党、日本維新の会、日本保守党――ここ最近、これらの野党を中心に「せめて食料品の消費税だけでも軽くしよう」という声が高まっている。確かに、物価高の折、食費が少しでも軽くなるならありがたい、という気持ちは多くの人が共有しているはずだ。しかし税制度というものは、単に「負担が減ってラッキー」で済むほど単純ではない。特に、消費税は「付加価値税(VAT)」として、世界的にもスタンダードな設計がなされている。事業者が売上に消費税を上乗せし、仕入れにかかった消費税は控除する。この仕組みによって、どの取引段階でも“二重課税”が起こらず、最終的に消費者だけが税を負担する「中立的な税」が実現されるわけだ。

ところが、ここに「食品だけ0%に」といった軽減税率を導入すると、この整然とした仕組みがたちまち歪む。たとえば、飲食店が食品を仕入れる際に消費税がかからなくなっても、その売上には従来通り10%の税が課せられる。すると帳簿上、仕入税額控除がゼロになり、結果的に納税額が増えたように見える。こういう構造だけを取り出して「飲食店が損をする」と言われるのだけれど、実際のところ、それも少し違う。なぜなら、そもそも消費税は「預り金」的な性質が強く、事業者は自らの利益から税を払っているわけではない。キャッシュフローで見れば、損しているわけでもない。問題はむしろ、制度変更がもたらす“見えづらい副作用”にある。

たとえば、仕入れ価格が下がったとしても、インフレ下でその分を小売価格に反映させる義務はない。でも、消費者からすれば「税が下がったんだから、値下げして当然でしょ?」という圧力はかかる。また、仕入れ先も物価高の煽りで税が下がった分の価格を必ず下げるとは限らない。交渉力の弱い飲食店にすれば、泣きっ面に蜂だ。加えて、食品が軽減されれば、同じ料理でも「自宅で作れば安い」という心理が強まり、外食離れに拍車がかかる。消費税という制度は中立でも、実社会ではこうした“行動変容”を通じて業界に痛手を与える可能性がある。つまり、数字のうえでは中立でも、現実には不公平が生じる。

このあたり、制度設計と現実のギャップはいつも悩ましい。軽減税率のような“部分的な調整”は一見耳ざわりがいいが、消費税の本来の設計思想と合わない。減税をやるなら、税率全体を一律に変えるか、そもそも売上時点だけに課税する「売上税型」に移行するしかない。どちらも一長一短あるが、少なくとも整合性は取れる。一律減税は制度の簡素さと中立性を守れるし、売上税型は小売段階だけで完結する分、軽減措置との相性もいい。ただし後者は、日本が今進めているインボイス制度や多段階課税との整合を取るには、制度そのものを根本から作り直さなければならない。要するに、軽々しく「食品だけ0%に」と言って済む話ではないのだ。

もっとも、そうした制度的リスクや実務の煩雑さを置き去りにして、「減税します」と言うほうが政治的には簡単だ。そして簡単な言葉ほど、人々に届きやすい。だから、政治家の口から安易な軽減税率論が出てくるのは、ある意味で当然なのかもしれない。だが、制度の土台を揺るがしてまで人気取りをするようでは、結果として国民の信頼も制度の安定性も損なわれてしまう。もちろん、野党がすべて夢見がちというわけではない。たとえば国民民主党は、一律減税を提案しており、これは制度全体の整合性を重視した現実的なアプローチだ。これはやはり、税制に明るい党首の存在が大きいのだろう。ただし、彼らは理屈が立ちすぎるためか政治的には相手のロジックにはまって策に溺れやすいのが、玉に瑕だ。

海の上では水平線しか見えないけれど、地上ではこうした制度の歪みが見えにくいまま、じわじわと暮らしに影響してくる。風は強く、波も高い。税の話もまた、簡単には波を鎮めてくれそうにない。

立憲民主党、日本維新の会、日本保守党――ここ最近、これらの野党を中心に「せめて食料品の消費税だけでも軽くしよう」という声が高まっている。確かに、物価高の折、食費が少しでも軽くなるならありがたい、という気持ちは多くの人が共有しているはずだ。しかし税制度というものは、単に「負担が減ってラッキー」で済むほど単純ではない。特に、消費税は「付加価値税(VAT)」として、世界的にもスタンダードな設計がなされている。事業者が売上に消費税を上乗せし、仕入れにかかった消費税は控除する。この仕組みによって、どの取引段階でも“二重課税”が起こらず、最終的に消費者だけが税を負担する「中立的な税」が実現されるわけだ。

ところが、ここに「食品だけ0%に」といった軽減税率を導入すると、この整然とした仕組みがたちまち歪む。たとえば、飲食店が食品を仕入れる際に消費税がかからなくなっても、その売上には従来通り10%の税が課せられる。すると帳簿上、仕入税額控除がゼロになり、結果的に納税額が増えたように見える。こういう構造だけを取り出して「飲食店が損をする」と言われるのだけれど、実際のところ、それも少し違う。なぜなら、そもそも消費税は「預り金」的な性質が強く、事業者は自らの利益から税を払っているわけではない。キャッシュフローで見れば、損しているわけでもない。問題はむしろ、制度変更がもたらす“見えづらい副作用”にある。

たとえば、仕入れ価格が下がったとしても、インフレ下でその分を小売価格に反映させる義務はない。でも、消費者からすれば「税が下がったんだから、値下げして当然でしょ?」という圧力はかかる。また、仕入れ先も物価高の煽りで税が下がった分の価格を必ず下げるとは限らない。交渉力の弱い飲食店にすれば、泣きっ面に蜂だ。加えて、食品が軽減されれば、同じ料理でも「自宅で作れば安い」という心理が強まり、外食離れに拍車がかかる。消費税という制度は中立でも、実社会ではこうした“行動変容”を通じて業界に痛手を与える可能性がある。つまり、数字のうえでは中立でも、現実には不公平が生じる。

このあたり、制度設計と現実のギャップはいつも悩ましい。軽減税率のような“部分的な調整”は一見耳ざわりがいいが、消費税の本来の設計思想と合わない。減税をやるなら、税率全体を一律に変えるか、そもそも売上時点だけに課税する「売上税型」に移行するしかない。どちらも一長一短あるが、少なくとも整合性は取れる。一律減税は制度の簡素さと中立性を守れるし、売上税型は小売段階だけで完結する分、軽減措置との相性もいい。ただし後者は、日本が今進めているインボイス制度や多段階課税との整合を取るには、制度そのものを根本から作り直さなければならない。要するに、軽々しく「食品だけ0%に」と言って済む話ではないのだ。

もっとも、そうした制度的リスクや実務の煩雑さを置き去りにして、「減税します」と言うほうが政治的には簡単だ。そして簡単な言葉ほど、人々に届きやすい。だから、政治家の口から安易な軽減税率論が出てくるのは、ある意味で当然なのかもしれない。だが、制度の土台を揺るがしてまで人気取りをするようでは、結果として国民の信頼も制度の安定性も損なわれてしまう。もちろん、野党がすべて夢見がちというわけではない。たとえば国民民主党は、一律減税を提案しており、これは制度全体の整合性を重視した現実的なアプローチだ。これはやはり、税制に明るい党首の存在が大きいのだろう。ただし、彼らは理屈が立ちすぎるためか政治的には相手のロジックにはまって策に溺れやすいのが、玉に瑕だ。

海の上では水平線しか見えないけれど、地上ではこうした制度の歪みが見えにくいまま、じわじわと暮らしに影響してくる。風は強く、波も高い。税の話もまた、簡単には波を鎮めてくれそうにない。

日銀国債買い減額ペース ― 2025年06月18日

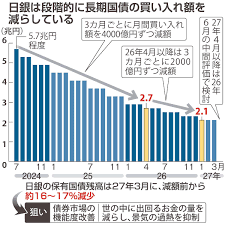

日本銀行は6月会合において、政策金利の据え置きを決定すると同時に、国債買い入れの減額ペースを見直した。具体的には、2026年4月以降の国債買い入れ額を半分の2000億円に縮小する方針を示した。この変更は、金融引き締めの流れを保ちながらも市場への配慮を示す、いわば慎重な軟着陸の試みだ。かつて日銀は、量的・質的金融緩和を通じて国債を大量に買い入れ、マネタリーベースを拡大し続けてきた。その結果、国債は実質的に「現金化可能な公的資産」として機能し、政府は比較的容易に資金調達を行うことができた。しかし現在では、インフレ率の上昇や円安進行、国債市場の歪みといった副作用が顕著になりつつある。このため、日銀は量的拡大から脱し、政策金利を中心とした金融政策へと軸足を移そうとしている。

一方で、国債の新規発行自体は可能であるが、市場で消化できなければ金利の自動的上昇を招く。国債はあくまでも債券であり、投資家が購入して初めて意味を持つ。市場の信頼を得られなければ、発行したところで資金調達に結びつかないのである。また、国債の過度な発行は、将来的に財政負担を増大させる要因ともなり得る。ゆえに、「いくらでも発行できるが、必ずしも成功するとは限らない」という構図が今や前提となっている。日本はG7諸国の中でも国債発行の増加ペースが低水準にとどまっており、これは一見「乗り遅れ」とも捉えられかねないが、裏を返せば金利高騰や通貨不安を回避する賢明な選択であったとも言える。短期の成長や賃金上昇では他国に及ばぬ面もあるが、中長期的な市場の安定性や通貨の信認という点では有利な立ち位置にある。

今回の国債買い入れ減額ペースの調整は、こうした多層的なリスクと市場の期待を織り込んだ、慎重かつ戦略的な政策判断の象徴である。量より質、瞬発力より持続性を重視するこの方向転換は、日本の金融政策がいよいよ「異常から正常」へと舵を切ろうとしていることを物語っている。国債は依然として有力な財政手段であるが、それを有効に機能させるか否かは、政府の政策設計と市場との対話の在り方にかかっている。ただし、企業が内部にため込んだ資金を設備投資や人材投資に振り向けるような政策誘導を行わない限り、日銀がどれだけ金融政策を調整しても、労働者の購買力は向上せず、国内需要の拡大にもつながらない。したがって、政府にとって最も重要な使命は、可処分所得を増やし、国民の生活と消費を支える基盤を強化することである。これこそが、持続的な経済成長を実現するための不可欠な前提であり、今後の財政政策において最優先で取り組むべき課題である。

一方で、国債の新規発行自体は可能であるが、市場で消化できなければ金利の自動的上昇を招く。国債はあくまでも債券であり、投資家が購入して初めて意味を持つ。市場の信頼を得られなければ、発行したところで資金調達に結びつかないのである。また、国債の過度な発行は、将来的に財政負担を増大させる要因ともなり得る。ゆえに、「いくらでも発行できるが、必ずしも成功するとは限らない」という構図が今や前提となっている。日本はG7諸国の中でも国債発行の増加ペースが低水準にとどまっており、これは一見「乗り遅れ」とも捉えられかねないが、裏を返せば金利高騰や通貨不安を回避する賢明な選択であったとも言える。短期の成長や賃金上昇では他国に及ばぬ面もあるが、中長期的な市場の安定性や通貨の信認という点では有利な立ち位置にある。

今回の国債買い入れ減額ペースの調整は、こうした多層的なリスクと市場の期待を織り込んだ、慎重かつ戦略的な政策判断の象徴である。量より質、瞬発力より持続性を重視するこの方向転換は、日本の金融政策がいよいよ「異常から正常」へと舵を切ろうとしていることを物語っている。国債は依然として有力な財政手段であるが、それを有効に機能させるか否かは、政府の政策設計と市場との対話の在り方にかかっている。ただし、企業が内部にため込んだ資金を設備投資や人材投資に振り向けるような政策誘導を行わない限り、日銀がどれだけ金融政策を調整しても、労働者の購買力は向上せず、国内需要の拡大にもつながらない。したがって、政府にとって最も重要な使命は、可処分所得を増やし、国民の生活と消費を支える基盤を強化することである。これこそが、持続的な経済成長を実現するための不可欠な前提であり、今後の財政政策において最優先で取り組むべき課題である。

「年金が危ない」は本当か ― 2025年06月17日

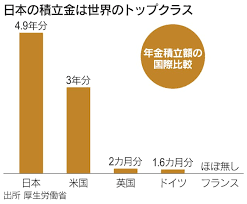

政府やメディアはこれまで、「年金が危ない」と、まるで“オオカミ少年”のように繰り返し警鐘を鳴らしてきた。だが、本当に年金制度は危機的な状況にあるのだろうか。たしかに、少子化によって子どもの数が減ることを理由に、制度の将来に不安を抱く声は多い。しかし、視点を変えてみれば、今の高齢者世代も時間とともに確実に減っていくこともまた事実である。しかも年金制度は、出生率や平均寿命など、ある程度予測できる人口の動きをもとに設計されており、突然破綻するような仕組みにはなっていない。むしろ、長期的な見通しに立って安定的に運用されている制度と言える。日本の公的年金制度は、「賦課方式」という仕組みを採用している。これは、本来なら積立金を必要とせず、今働いている世代が、今の高齢者世代を支えるという、助け合いの精神に基づいた制度だ。しかし実際には、制度の運用の中で現在、およそ300兆円にも及ぶ積立金が存在している。その大部分は厚生年金からのもので、年間の給付額の約8倍という規模にまで膨れ上がっている。この状態は、制度設計上の「余剰資金」と見なしても問題ないだろう。

一方で、基礎年金にあたる国民年金の給付水準は、年におよそ80万円程度と非常に低く、生活保護の基準に近い水準となっている。特に、自営業者や非正規雇用で働く人たちにとっては、老後の暮らしを組み立てることが極めて難しいのが現状だ。こうした中で、「これだけの積立金があるのに、それを使わずに給付を抑えている」という構図に、疑問や不信感を持つ人も少なくない。政府が制度の将来を見通すために行っている財政検証では、経済成長率や物価上昇率を0%と仮定するなど、極端に悲観的な前提が使われている。そのため、制度がすぐに持たなくなるような印象を与え、給付の改善や再分配といった前向きな議論が進みにくくなっている。しかし、仮に年1%の保守的な運用利回りを続けたとしても、積立金は100年後に800兆円近くまで増えるという試算もある。これほどの資産を、ただ「将来のために」と眠らせておくことが、本当に賢いやり方なのだろうか。

むしろ、まずは国民年金の積立金を優先的に使い、その後に厚生年金の余剰分を段階的に活用することで、基礎年金の水準を引き上げるべきではないだろうか。そうすれば、年金制度全体の信頼性や納得感は大きく向上するはずだ。こうした積立金の活用は、単に年金制度の改善にとどまらず、経済全体にも良い影響を与える可能性がある。たとえば、給付額の増加や保険料の負担軽減によって、手取り収入が増えれば、消費が活発になり、内需を支える力になる。特に、年金受給者の多くは、もらった年金をほとんど消費に使う傾向が強いため、その経済効果は小さくない。長い目で見れば、国内総生産(GDP)を押し上げ、税収の増加につながることも期待できる。

つまり、積立金を使うことは「減るからダメ」という単純な話ではなく、「うまく使えば循環し、かえって制度が強くなる」ことに目を向けるべきだ。この視点に立てば、年金制度は単なる社会保障の仕組みにとどまらず、経済政策や成長戦略の中核として再評価されるべき存在となるだろう。もちろん、積立金を一気に使い切るようなことを求めているわけではない。大切なのは、「何のために、どんな優先順位で使っていくのか」という、制度全体の設計思想である。たとえば、最低保障年金の創設や、所得が少ない人への重点的な支援、あるいは若い世代への保険料免除枠の拡大など、将来の社会に合った多様な使い方が考えられる。

積立金を「漠然とした将来不安に備える資産」として抱え込むのではなく、「今の暮らしを支え、制度への信頼を取り戻す共通の財産」として使っていくことこそが、制度の成熟と言えるだろう。節約一辺倒でもなく、無理な給付拡大でもない。「使いながら守る」年金制度、そんな柔軟で力強い構想が、政治と社会に求められている。

一方で、基礎年金にあたる国民年金の給付水準は、年におよそ80万円程度と非常に低く、生活保護の基準に近い水準となっている。特に、自営業者や非正規雇用で働く人たちにとっては、老後の暮らしを組み立てることが極めて難しいのが現状だ。こうした中で、「これだけの積立金があるのに、それを使わずに給付を抑えている」という構図に、疑問や不信感を持つ人も少なくない。政府が制度の将来を見通すために行っている財政検証では、経済成長率や物価上昇率を0%と仮定するなど、極端に悲観的な前提が使われている。そのため、制度がすぐに持たなくなるような印象を与え、給付の改善や再分配といった前向きな議論が進みにくくなっている。しかし、仮に年1%の保守的な運用利回りを続けたとしても、積立金は100年後に800兆円近くまで増えるという試算もある。これほどの資産を、ただ「将来のために」と眠らせておくことが、本当に賢いやり方なのだろうか。

むしろ、まずは国民年金の積立金を優先的に使い、その後に厚生年金の余剰分を段階的に活用することで、基礎年金の水準を引き上げるべきではないだろうか。そうすれば、年金制度全体の信頼性や納得感は大きく向上するはずだ。こうした積立金の活用は、単に年金制度の改善にとどまらず、経済全体にも良い影響を与える可能性がある。たとえば、給付額の増加や保険料の負担軽減によって、手取り収入が増えれば、消費が活発になり、内需を支える力になる。特に、年金受給者の多くは、もらった年金をほとんど消費に使う傾向が強いため、その経済効果は小さくない。長い目で見れば、国内総生産(GDP)を押し上げ、税収の増加につながることも期待できる。

つまり、積立金を使うことは「減るからダメ」という単純な話ではなく、「うまく使えば循環し、かえって制度が強くなる」ことに目を向けるべきだ。この視点に立てば、年金制度は単なる社会保障の仕組みにとどまらず、経済政策や成長戦略の中核として再評価されるべき存在となるだろう。もちろん、積立金を一気に使い切るようなことを求めているわけではない。大切なのは、「何のために、どんな優先順位で使っていくのか」という、制度全体の設計思想である。たとえば、最低保障年金の創設や、所得が少ない人への重点的な支援、あるいは若い世代への保険料免除枠の拡大など、将来の社会に合った多様な使い方が考えられる。

積立金を「漠然とした将来不安に備える資産」として抱え込むのではなく、「今の暮らしを支え、制度への信頼を取り戻す共通の財産」として使っていくことこそが、制度の成熟と言えるだろう。節約一辺倒でもなく、無理な給付拡大でもない。「使いながら守る」年金制度、そんな柔軟で力強い構想が、政治と社会に求められている。

米国USスチール買収 ― 2025年06月15日

日本製鉄は、米国鉄鋼大手USスチールの全株式を取得する買収計画が、米政府との「国家安全保障協定」に基づき承認されたと発表した。これにより、日本製鉄の先端技術を米国市場に展開し、日米両国の鉄鋼業が連携して国際競争力を高める体制が整った。背景には、中国の過剰生産と安価な鋼材輸出による市場の混乱がある。こうした圧力に対抗するには、「日米連合」による協力体制の構築が不可欠だった。もっとも、買収の過程は平坦ではなかった。全米鉄鋼労働組合(USW)の強い反発により、政治問題化する場面もあったが、最終的に米政府がUSスチールの重要事項に拒否権を持つ「黄金株」を保有することで妥結に至った。加えて、日本製鉄はUSスチールの取締役の過半数および経営陣の中枢を米国籍とする方針を示し、米側の安全保障上の懸念にも配慮している。

現在、米国市場では高関税政策により中国鋼材の流入が制限されている一方で、EV向け電磁鋼板などの高付加価値分野で需要が拡大している。日本製鉄が有する高度な技術力は、こうした分野で優位性を発揮する可能性が高い。だが、中国勢が世界市場で圧倒的なシェアを握る現状では、単に量で競うのではなく、「質」で勝負する姿勢が重要となる。日米が安全保障・通商・技術の各分野で連携し、持続可能な産業構造を共に築くことが今後のカギを握る。この買収は、日本国内にも複数の利点をもたらす。第一に、米国市場での技術展開により国内の研究開発の価値が高まり、継続的な技術投資が見込まれる。第二に、生産拠点の海外分散により、為替変動や地政学的リスクへの耐性が向上する。第三に、USスチールの原料調達ネットワークを活用することで、国内拠点の供給の多様化と安定化も期待される。かつて日本は、中国に鉄鋼技術を供与し、その成長を後押ししたが、結果的に強大な競争相手を育ててしまった。この過去の失敗は、技術協力を善意だけで進める危うさを示している。今後は、リスクと利益を見極めた長期的視野に立った連携が求められる。

そして、ここで改めて強調すべきは、グローバル化の功罪である。グローバル化は、国境を越えた自由な経済活動が富と民主主義をもたらすという理想を掲げてきた。しかし現実には、ルール無視の国家資本主義や覇権主義がその理念を食い破り、不公平な競争や安全保障上の脅威を生み出してきた。鉄鋼をはじめとする基幹産業が無秩序な競争にさらされることで、国家の経済的自立や雇用が損なわれる現象が各地で見られる。こうした状況下で、自由貿易の恩恵だけを享受する時代は終わりつつある。USスチールの買収は、日米が「開かれたグローバル化」の限界を認識し、価値観とルールを共有する経済圏として連携する試みの一環である。量ではなく質、短期利益ではなく長期的な信頼。それを軸に据えた戦略こそが、これからの国際競争における持続的な優位性を築く土台となる。

現在、米国市場では高関税政策により中国鋼材の流入が制限されている一方で、EV向け電磁鋼板などの高付加価値分野で需要が拡大している。日本製鉄が有する高度な技術力は、こうした分野で優位性を発揮する可能性が高い。だが、中国勢が世界市場で圧倒的なシェアを握る現状では、単に量で競うのではなく、「質」で勝負する姿勢が重要となる。日米が安全保障・通商・技術の各分野で連携し、持続可能な産業構造を共に築くことが今後のカギを握る。この買収は、日本国内にも複数の利点をもたらす。第一に、米国市場での技術展開により国内の研究開発の価値が高まり、継続的な技術投資が見込まれる。第二に、生産拠点の海外分散により、為替変動や地政学的リスクへの耐性が向上する。第三に、USスチールの原料調達ネットワークを活用することで、国内拠点の供給の多様化と安定化も期待される。かつて日本は、中国に鉄鋼技術を供与し、その成長を後押ししたが、結果的に強大な競争相手を育ててしまった。この過去の失敗は、技術協力を善意だけで進める危うさを示している。今後は、リスクと利益を見極めた長期的視野に立った連携が求められる。

そして、ここで改めて強調すべきは、グローバル化の功罪である。グローバル化は、国境を越えた自由な経済活動が富と民主主義をもたらすという理想を掲げてきた。しかし現実には、ルール無視の国家資本主義や覇権主義がその理念を食い破り、不公平な競争や安全保障上の脅威を生み出してきた。鉄鋼をはじめとする基幹産業が無秩序な競争にさらされることで、国家の経済的自立や雇用が損なわれる現象が各地で見られる。こうした状況下で、自由貿易の恩恵だけを享受する時代は終わりつつある。USスチールの買収は、日米が「開かれたグローバル化」の限界を認識し、価値観とルールを共有する経済圏として連携する試みの一環である。量ではなく質、短期利益ではなく長期的な信頼。それを軸に据えた戦略こそが、これからの国際競争における持続的な優位性を築く土台となる。

日銀の金利 ― 2025年06月13日

これまで国債発行や消費税について述べてきた。今回は日本銀行の政策について考察する。日本銀行の政策金利は、2025年1月に約17年ぶりにゼロ%台から0.50%に引き上げられた。これは長期間続いた超低金利政策の出口として注目されている。一方、アメリカの政策金利は現在4.50%であり、日本との金利差は依然として約4.00%と大きい。このため、投資資金はドルに流れやすく、円安が続いている。実際、2022年から2024年にかけて円はドルに対して30%以上も価値を下げ、2024年末には1ドル=150円台に達した。この円安は輸入品の価格上昇を招き、2025年4月時点の消費者物価指数(CPI)は前年同月比で約3.5%上昇し、インフレが続いている。

こうした状況に対し、日銀は為替の変動を強く意識し、金利政策を動かすことにより円安抑制を試みている。しかし、為替を過度に意識した金利引き上げは、国内経済に不必要な混乱をもたらす恐れがある。日本の企業や家計は長年の低金利環境に慣れており、急激な金利上昇は企業の投資意欲をそぎ、消費も冷やしてしまう。特に住宅ローンの多くは変動金利型であるため、金利上昇は家計の負担増加につながり、個人消費を縮小させかねない。さらに、実質賃金は2025年4月時点で前年同月比約1.8%低下しており、家計の生活は依然として厳しい状況にある。こうしたなかでの金利引き上げは、むしろ経済の回復を妨げるリスクが高い。

また、過去の経験からも分かるように、政府の為替介入は一時的な効果にとどまり、長期的な円安傾向を変えることは難しい。市場の力が強いなかで、日銀が為替レートを主眼に置いた金融政策を進めることは、金融政策の本来の目的である物価の安定や金融システムの維持を曖昧にしてしまう恐れがある。したがって、為替や海外経済の影響に左右されにくい経済構造の構築が重要だ。具体的には、国民の手取り収入を増やす政策を優先すべきである。たとえば、所得税や住民税の一時的な減税は、家計の可処分所得を増やし、消費の回復に寄与する。消費税の軽減も同様に効果が期待できる。また、社会保障の充実も不可欠である。年金や医療費の負担軽減、子育て支援の強化は将来への不安を和らげ、消費を促す。人口の高齢化が進む中、安心して暮らせる環境整備は消費拡大の基盤となる。

住宅政策では、古い家の省エネ改修に対する補助金制度の拡充が効果的である。国の試算によれば、一戸あたり最大60万円の補助が可能で、建設関連産業に数兆円の経済効果が見込まれている。さらに、地方経済の活性化も重要だ。地域限定の商品券や観光支援策は、地域全体の消費を促し、全国経済の底上げに繋がる。企業においては、賃上げの促進が鍵となる。2025年の春闘では、大企業に加え中小企業でも5%を超える賃上げが実現した。政府は賃上げした企業に対し法人税の一部減税を行い、中小企業の賃上げを後押ししている。賃上げと並行して、生産性向上のための設備投資やデジタル化支援を拡充し、企業の成長と所得向上を両立させるべきだ。財政面では、老朽化したインフラの修繕や地方のデジタル設備整備に力を入れる必要がある。日本の橋や上下水道の約40%は築40年以上で、年間約5兆円の更新費用が必要とされる。これらの投資は防災効果もあり、公共投資として有効である。

こうした消費促進策や生活支援、投資拡大の施策を組み合わせて段階的に進めることで、外部ショックに強い経済基盤をつくることができる。日銀は物価の安定と金融システムの維持に専念し、政府は財政政策や制度改革を通じて実体経済を支える役割を担う。両者が連携し、短期的な経済変動を乗り越えつつ、長期的な成長戦略を推進することが、日本経済の安定と発展につながる。為替レートの変動を抑えることを最優先にし、日銀の金融政策が左右されることは、経済全体にマイナスの影響を及ぼすリスクが大きい。この点を踏まえ、日銀の政策は為替に過度に振り回されることなく、本来の目的に忠実であるべきだと考える。

こうした状況に対し、日銀は為替の変動を強く意識し、金利政策を動かすことにより円安抑制を試みている。しかし、為替を過度に意識した金利引き上げは、国内経済に不必要な混乱をもたらす恐れがある。日本の企業や家計は長年の低金利環境に慣れており、急激な金利上昇は企業の投資意欲をそぎ、消費も冷やしてしまう。特に住宅ローンの多くは変動金利型であるため、金利上昇は家計の負担増加につながり、個人消費を縮小させかねない。さらに、実質賃金は2025年4月時点で前年同月比約1.8%低下しており、家計の生活は依然として厳しい状況にある。こうしたなかでの金利引き上げは、むしろ経済の回復を妨げるリスクが高い。

また、過去の経験からも分かるように、政府の為替介入は一時的な効果にとどまり、長期的な円安傾向を変えることは難しい。市場の力が強いなかで、日銀が為替レートを主眼に置いた金融政策を進めることは、金融政策の本来の目的である物価の安定や金融システムの維持を曖昧にしてしまう恐れがある。したがって、為替や海外経済の影響に左右されにくい経済構造の構築が重要だ。具体的には、国民の手取り収入を増やす政策を優先すべきである。たとえば、所得税や住民税の一時的な減税は、家計の可処分所得を増やし、消費の回復に寄与する。消費税の軽減も同様に効果が期待できる。また、社会保障の充実も不可欠である。年金や医療費の負担軽減、子育て支援の強化は将来への不安を和らげ、消費を促す。人口の高齢化が進む中、安心して暮らせる環境整備は消費拡大の基盤となる。

住宅政策では、古い家の省エネ改修に対する補助金制度の拡充が効果的である。国の試算によれば、一戸あたり最大60万円の補助が可能で、建設関連産業に数兆円の経済効果が見込まれている。さらに、地方経済の活性化も重要だ。地域限定の商品券や観光支援策は、地域全体の消費を促し、全国経済の底上げに繋がる。企業においては、賃上げの促進が鍵となる。2025年の春闘では、大企業に加え中小企業でも5%を超える賃上げが実現した。政府は賃上げした企業に対し法人税の一部減税を行い、中小企業の賃上げを後押ししている。賃上げと並行して、生産性向上のための設備投資やデジタル化支援を拡充し、企業の成長と所得向上を両立させるべきだ。財政面では、老朽化したインフラの修繕や地方のデジタル設備整備に力を入れる必要がある。日本の橋や上下水道の約40%は築40年以上で、年間約5兆円の更新費用が必要とされる。これらの投資は防災効果もあり、公共投資として有効である。

こうした消費促進策や生活支援、投資拡大の施策を組み合わせて段階的に進めることで、外部ショックに強い経済基盤をつくることができる。日銀は物価の安定と金融システムの維持に専念し、政府は財政政策や制度改革を通じて実体経済を支える役割を担う。両者が連携し、短期的な経済変動を乗り越えつつ、長期的な成長戦略を推進することが、日本経済の安定と発展につながる。為替レートの変動を抑えることを最優先にし、日銀の金融政策が左右されることは、経済全体にマイナスの影響を及ぼすリスクが大きい。この点を踏まえ、日銀の政策は為替に過度に振り回されることなく、本来の目的に忠実であるべきだと考える。

消費税と「失われた30年」 ― 2025年06月12日

昨日は、財源は税だけに限られないことを述べ、国債発行が国民の資産となる仕組みや、中央銀行の役割について説明した。そして、国債を「国の借金」としか捉えられない政治家たちの思考停止についても指摘した。今回は、そうした政治家が金科玉条のように扱う消費税と「失われた30年」について述べる。消費税は1989年に3%で導入され、その後、1997年に5%、2014年に8%、そして2019年10月には10%へと段階的に引き上げられてきた。この税は所得や利益ではなく、消費に対して課されるため、景気の影響を受けにくく、政府にとっては安定した税収源であるとされている。

しかし一方で、景気が悪化しても国民の負担が変わらず、消費意欲を冷え込ませるという重大な欠点がある。特に、経済が低迷している時期には同じ税率であっても、所得が上がらない家計への圧迫が強まり、結果として景気回復の妨げとなる。実際に、1997年に消費税が3%から5%に引き上げられた際、日本の実質GDP成長率は-1.1%となり、景気が急速に悪化した。2014年に5%から8%へ引き上げられた際も、実質GDP成長率は-0.9%となり、個人消費の落ち込みが顕著だった。さらに、2019年10月の8%から10%への引き上げ時には、その年の実質GDP成長率がわずか0.3%にとどまり、特に直後の2019年10〜12月期には個人消費が前期比-2.8%と大幅に減少した。これらのデータは、消費税増税が明らかに経済の重荷となっていることを示している。

本来、税制は景気の状況に応じて柔軟に運用されるべきであり、特に消費税はその性質上「景気調整」の役割を果たすべきであった。しかし、実際には消費税は硬直的に運用されており、むしろ経済の停滞を招いている。先進資本主義国家では、景気が悪化した際には減税や政府支出の拡大によって経済を刺激し、景気が過熱すれば増税や引き締め政策で調整するのが基本である。これを「景気調整」と呼ぶ。ところが、日本では消費税の運用が政治的・制度的に固定されており、景気の波に応じた調整がほとんどなされていない。さらに、消費税が「福祉財源」として法的に位置づけられたことで、税制全体の柔軟性が失われ、結果として政策運営の自由度が狭められてしまった。これは、日本の経済政策において極めて大きな誤りである。

2020年、新型コロナウイルスの感染拡大により日本経済は大きな打撃を受けた。政府は約100兆円の財政支出を行い、1人あたり10万円の特別給付金、企業や医療機関への支援などを実施し、景気の下支えを図った。この政策の結果、2020年度の実質GDP成長率は-4.6%と大きな落ち込みを見せたが、2021年度には2.3%、2022年度は1.6%、2023年度には1.9%と回復傾向を示した。つまり景気の悪い時の政府の資本投下が景気を回復させたといえる。しかし、これらの回復は一時的な財政支出の効果によるものであり、根本的な消費回復にはつながっていない。消費税が国民の購買力を抑え続けている限り、日本経済の成長力が本格的に高まることは難しい。消費税は確かに財政を支える重要な税制ではあるが、それが経済の回復や成長を妨げる「足かせ」となっている現実を無視することはできない。

一方、ヨーロッパの一部の国々では、景気悪化時に消費税を一時的に引き下げる柔軟な政策が実施されている。たとえば、ドイツでは2020年にコロナ対策として付加価値税(日本の消費税に相当)を一時的に引き下げ、個人消費の回復を促進した。これに対し、日本では消費税の弾力的な運用がほとんど見られず、国民の負担は固定化されたままである。今後、日本経済が再び力強さを取り戻すためには、消費税を含めた税制度全体の見直しが必要である。たとえば、生活必需品への軽減税率の拡大、低所得者向けの還付制度の導入、あるいは景気に応じた税率の調整など、柔軟な政策運用が求められる。税制は単なる財源確保の手段ではなく、経済成長を支える重要な道具である。その本来の役割を果たすためにも、消費税の在り方を今こそ真剣に再検討すべきである。

しかし一方で、景気が悪化しても国民の負担が変わらず、消費意欲を冷え込ませるという重大な欠点がある。特に、経済が低迷している時期には同じ税率であっても、所得が上がらない家計への圧迫が強まり、結果として景気回復の妨げとなる。実際に、1997年に消費税が3%から5%に引き上げられた際、日本の実質GDP成長率は-1.1%となり、景気が急速に悪化した。2014年に5%から8%へ引き上げられた際も、実質GDP成長率は-0.9%となり、個人消費の落ち込みが顕著だった。さらに、2019年10月の8%から10%への引き上げ時には、その年の実質GDP成長率がわずか0.3%にとどまり、特に直後の2019年10〜12月期には個人消費が前期比-2.8%と大幅に減少した。これらのデータは、消費税増税が明らかに経済の重荷となっていることを示している。

本来、税制は景気の状況に応じて柔軟に運用されるべきであり、特に消費税はその性質上「景気調整」の役割を果たすべきであった。しかし、実際には消費税は硬直的に運用されており、むしろ経済の停滞を招いている。先進資本主義国家では、景気が悪化した際には減税や政府支出の拡大によって経済を刺激し、景気が過熱すれば増税や引き締め政策で調整するのが基本である。これを「景気調整」と呼ぶ。ところが、日本では消費税の運用が政治的・制度的に固定されており、景気の波に応じた調整がほとんどなされていない。さらに、消費税が「福祉財源」として法的に位置づけられたことで、税制全体の柔軟性が失われ、結果として政策運営の自由度が狭められてしまった。これは、日本の経済政策において極めて大きな誤りである。

2020年、新型コロナウイルスの感染拡大により日本経済は大きな打撃を受けた。政府は約100兆円の財政支出を行い、1人あたり10万円の特別給付金、企業や医療機関への支援などを実施し、景気の下支えを図った。この政策の結果、2020年度の実質GDP成長率は-4.6%と大きな落ち込みを見せたが、2021年度には2.3%、2022年度は1.6%、2023年度には1.9%と回復傾向を示した。つまり景気の悪い時の政府の資本投下が景気を回復させたといえる。しかし、これらの回復は一時的な財政支出の効果によるものであり、根本的な消費回復にはつながっていない。消費税が国民の購買力を抑え続けている限り、日本経済の成長力が本格的に高まることは難しい。消費税は確かに財政を支える重要な税制ではあるが、それが経済の回復や成長を妨げる「足かせ」となっている現実を無視することはできない。

一方、ヨーロッパの一部の国々では、景気悪化時に消費税を一時的に引き下げる柔軟な政策が実施されている。たとえば、ドイツでは2020年にコロナ対策として付加価値税(日本の消費税に相当)を一時的に引き下げ、個人消費の回復を促進した。これに対し、日本では消費税の弾力的な運用がほとんど見られず、国民の負担は固定化されたままである。今後、日本経済が再び力強さを取り戻すためには、消費税を含めた税制度全体の見直しが必要である。たとえば、生活必需品への軽減税率の拡大、低所得者向けの還付制度の導入、あるいは景気に応じた税率の調整など、柔軟な政策運用が求められる。税制は単なる財源確保の手段ではなく、経済成長を支える重要な道具である。その本来の役割を果たすためにも、消費税の在り方を今こそ真剣に再検討すべきである。

本当にお金がないのか ― 2025年06月11日

ニュースや政治家の発言で、「日本は借金まみれで財政が危ない」「減税なんて無理、財源がない」といった言葉を耳にすることが多い。しかし、本当にそうなのだろうか。政府の借金と税金の関係について、もう一度冷静に見つめ直してみたい。まず、「政府の借金」とは何か。多くの場合、それは国債のことを指す。国債とは政府が発行する借用証書であり、銀行や保険会社、個人投資家など多様な主体がこれを買い支えている。つまり、政府の借金は誰かの「資産」でもあるのだ。例えば銀行は国債を保有し、その利子収入を得ている。だから、政府の借金がそのまま「悪」だと断じるのは短絡的と言える。

またよく聞く話に、「日本の債務はGDPの260%で、ギリシャより悪い」というものがある。確かに数字だけ見ると驚くかもしれない。しかし、それだけで日本の財政が危機的状況にあるとは限らない。日本の国債の約9割は国内の金融機関や日本銀行が保有しており、しかも日本は自国通貨で返済できる。これはギリシャのように外貨建ての借金が多く、返済に苦しむ国とは根本的に違う状況だ。さらに注目すべきは、借金から資産を差し引いた「ネット債務」で見る視点だ。日本政府は多くの金融資産やインフラを持ち、ネット債務のGDP比は約100%台前半とされている。また、日本は30年以上にわたり世界屈指の対外純資産国でもある。海外に対する資産が多いことは、日本全体の経済力が依然として強固であることを示している。

では、本当に「税金は財源」なのだろうか。多くの人は税金がなければ政府はお金を使えないと思い込んでいるが、現代の貨幣制度に照らせばそれは誤解だ。日本のように自国通貨を発行できる国では、中央銀行と連携して必要な資金を創り出せる。政府はまず支出を行い、その後で税金を回収することで経済が回っている。言い換えれば、税金は財源の「事前条件」ではなく、「事後的な調整手段」としての役割を担っている。ここで重要なのは「信用創造」という仕組みだ。信用創造とは銀行が預かったお金を貸し出し、実際の現金以上のお金を経済に生み出す過程である。例えば、銀行に10万円を預けると、その一部が他者に貸し出され、そのお金はまた別の人の預金になり、さらに貸し出される。この繰り返しで、10万円の預金が何倍もの購買力となって経済に流れる。政府の支出も同様に貨幣の流れを生み出し、企業や労働者へと波及し、経済を動かす原動力となっている。

だが、この貨幣や経済の仕組みを、政治家や政策担当者が十分に理解していないことは少なくない。政治家は政局に追われ、経済理論や中央銀行の役割を深く学ぶ機会が限られ、家庭の家計と同じ感覚で財政を考え、実態を誤解する場合もある。その結果、「財源がないから何もできない」という表現が使われやすくなるのだ。これは単なる政治的選択だけでなく、理解不足による誤解だ。また、「お金を増やせばインフレになる」とよく言われるが、これは必ずしも当てはまらない。確かに、経済に必要以上のお金が流れれば物価は上がる。しかし日本は長年、物価がほとんど上がらないデフレ状態にあった。これは企業や消費者がお金を使わず、経済が停滞していたためだ。インフレを抑えるための仕組みも政府や中央銀行には備わっている。例えば、増税や支出削減で市場からお金を減らしたり、日本銀行が金利を引き上げて借入を抑制したり、国債の売却で市場の資金を吸収したりと、経済の「アクセル」も「ブレーキ」も自在に操作できるのだ。また、利率が上がれば債務の利払いによって財政が逼迫すると言われるが、重要なのは利払い利率を上回る経済成長の維持である。経済成長が堅調であれば、債務負担は問題にならない。

それでもなお、なぜ政治家や政府は「財源がない」と強調するのか。それは社会全体に「政府も家計と同じで借金は悪い」という根強い思い込みがあるからだ。また、「借金は将来世代へのツケ」という言説に惑わされている向きも多いが、今困窮している状態を続けて明るい将来が見いだされるはずもない。増税や財政支出の拡大は既得権益層の反発を招き、政治リスクが高い。こうした社会的・政治的な圧力が、実際の経済理論の理解を後回しにし、誤った財政観を強化してしまっている。しかし、現実には政府は自国通貨を発行でき、必要に応じて柔軟に支出を行える。そしてインフレ抑制の手段も持っている。つまり、「財源がないからできない」というのは、経済的な事実よりも政治的な選択や理解不足による判断の可能性が高いのだ。

私たちが「借金」や「税金」の仕組みを正しく理解することは、社会や未来を変える大きな力になる。正しい知識をもって議論すれば、より建設的で現実的な政策提案が可能になり、国の財政運営にも良い影響を与えるだろう。しかし残念ながら、現政権においてはその期待を持つのは難しい。政治家の劣化が進み、こうした重要な知識の理解や活用がおろそかになっているからだ。

またよく聞く話に、「日本の債務はGDPの260%で、ギリシャより悪い」というものがある。確かに数字だけ見ると驚くかもしれない。しかし、それだけで日本の財政が危機的状況にあるとは限らない。日本の国債の約9割は国内の金融機関や日本銀行が保有しており、しかも日本は自国通貨で返済できる。これはギリシャのように外貨建ての借金が多く、返済に苦しむ国とは根本的に違う状況だ。さらに注目すべきは、借金から資産を差し引いた「ネット債務」で見る視点だ。日本政府は多くの金融資産やインフラを持ち、ネット債務のGDP比は約100%台前半とされている。また、日本は30年以上にわたり世界屈指の対外純資産国でもある。海外に対する資産が多いことは、日本全体の経済力が依然として強固であることを示している。

では、本当に「税金は財源」なのだろうか。多くの人は税金がなければ政府はお金を使えないと思い込んでいるが、現代の貨幣制度に照らせばそれは誤解だ。日本のように自国通貨を発行できる国では、中央銀行と連携して必要な資金を創り出せる。政府はまず支出を行い、その後で税金を回収することで経済が回っている。言い換えれば、税金は財源の「事前条件」ではなく、「事後的な調整手段」としての役割を担っている。ここで重要なのは「信用創造」という仕組みだ。信用創造とは銀行が預かったお金を貸し出し、実際の現金以上のお金を経済に生み出す過程である。例えば、銀行に10万円を預けると、その一部が他者に貸し出され、そのお金はまた別の人の預金になり、さらに貸し出される。この繰り返しで、10万円の預金が何倍もの購買力となって経済に流れる。政府の支出も同様に貨幣の流れを生み出し、企業や労働者へと波及し、経済を動かす原動力となっている。

だが、この貨幣や経済の仕組みを、政治家や政策担当者が十分に理解していないことは少なくない。政治家は政局に追われ、経済理論や中央銀行の役割を深く学ぶ機会が限られ、家庭の家計と同じ感覚で財政を考え、実態を誤解する場合もある。その結果、「財源がないから何もできない」という表現が使われやすくなるのだ。これは単なる政治的選択だけでなく、理解不足による誤解だ。また、「お金を増やせばインフレになる」とよく言われるが、これは必ずしも当てはまらない。確かに、経済に必要以上のお金が流れれば物価は上がる。しかし日本は長年、物価がほとんど上がらないデフレ状態にあった。これは企業や消費者がお金を使わず、経済が停滞していたためだ。インフレを抑えるための仕組みも政府や中央銀行には備わっている。例えば、増税や支出削減で市場からお金を減らしたり、日本銀行が金利を引き上げて借入を抑制したり、国債の売却で市場の資金を吸収したりと、経済の「アクセル」も「ブレーキ」も自在に操作できるのだ。また、利率が上がれば債務の利払いによって財政が逼迫すると言われるが、重要なのは利払い利率を上回る経済成長の維持である。経済成長が堅調であれば、債務負担は問題にならない。

それでもなお、なぜ政治家や政府は「財源がない」と強調するのか。それは社会全体に「政府も家計と同じで借金は悪い」という根強い思い込みがあるからだ。また、「借金は将来世代へのツケ」という言説に惑わされている向きも多いが、今困窮している状態を続けて明るい将来が見いだされるはずもない。増税や財政支出の拡大は既得権益層の反発を招き、政治リスクが高い。こうした社会的・政治的な圧力が、実際の経済理論の理解を後回しにし、誤った財政観を強化してしまっている。しかし、現実には政府は自国通貨を発行でき、必要に応じて柔軟に支出を行える。そしてインフレ抑制の手段も持っている。つまり、「財源がないからできない」というのは、経済的な事実よりも政治的な選択や理解不足による判断の可能性が高いのだ。

私たちが「借金」や「税金」の仕組みを正しく理解することは、社会や未来を変える大きな力になる。正しい知識をもって議論すれば、より建設的で現実的な政策提案が可能になり、国の財政運営にも良い影響を与えるだろう。しかし残念ながら、現政権においてはその期待を持つのは難しい。政治家の劣化が進み、こうした重要な知識の理解や活用がおろそかになっているからだ。

特区民泊の急増 ― 2025年06月09日

民泊を巡る大阪市の現状が、いよいよ臨界点に近づいている。国家戦略特区の枠組みで始まった「特区民泊」が、今や全国の認定件数の約95%を大阪市が占めるまでに膨張している。横山市長が関係部局に対し、民泊問題への対策チームを指示したのは、遅きに失したとはいえ、当然の対応である。火種となっているのは、200室を超えるマンション全体を民泊化しようという事業者の計画だ。市保健所には、住民から反対署名が提出された。都市の暮らしが、ビジネスの論理に押し流される光景は、もはや他人事ではない。制度の設計にも根本的な課題がある。特区民泊は、新法民泊に設けられている年間180日という営業制限が適用されず、事実上、常時営業が可能である。営業日数の上限がないという一点だけでも、事業者がこの制度に殺到する理由は明白である。皮肉なことに、この制度設計こそが、地域住民の暮らしを最も脅かす要因となっている。

横山市長は、地域との摩擦を回避しつつ民泊運営を進める必要性を強調している。だが、制度の後追いで「住民への配慮」を求めるのは、行政として責任の所在を事業者に転嫁しているに等しい。市は、規制緩和によって生じた現実に対し、明確な対応を打ち出さねばならない。宿泊者の6割を外国人が占め、中国、韓国、アメリカ、台湾などからの利用が目立つ。都市部では外国人オーナーによる運営も増え、円安を追い風に海外資金が日本の不動産市場へと流入している。そこに、500万円の資本金で在留資格を得られる現行制度が組み合わされれば、もはや民泊は「観光」ではなく「外国人投資」の対象となる。制度が複数の政策目標の下に並行して動くことはある。しかし、住宅政策と外国人在留政策、観光振興が、このようなかたちで無秩序に重なり合うと、社会にひずみが生じる。制度がまるで“連携しているかのように”見えるのは、偶然だろうか。

無人運営の民泊だけではない。もともと交流を重視していたゲストハウスの一部にも、オートロックと監視カメラだけで管理する無人型施設が登場している。管理責任が不在のまま、宿泊者のマナーに依存する運営形態は、騒音、失火、盗難といったトラブルの温床となり得る。かつて、民泊とは農村部で旅人を一室に迎える素朴な宿泊形態だった。しかし都市における民泊は、ホテル不足を補うという名目で拡大し、いつしか収益を目的とした投資商品へと変質した。40平米の部屋に複数人が雑魚寝し、深夜まで宴会が続く――そんな現実に、誰が「地域との共生」を感じるだろうか。

制度の理念と運用の現実。その乖離はもはや看過できない。今求められているのは、制度の「柔軟な活用」ではなく、規制の強化と運用の見直しである。警備体制の常設や、地元住民との事前協議の義務化など、法制度としての歯止めが不可欠である。大阪市の対応は、民泊制度がこのまま観光の名を借りた不動産ビジネスに堕するのか、それとも地域と調和した形で再構築されるのかを占う試金石となるだろう。都市の風景が変わる前に、制度の原点に立ち返る必要がある。

横山市長は、地域との摩擦を回避しつつ民泊運営を進める必要性を強調している。だが、制度の後追いで「住民への配慮」を求めるのは、行政として責任の所在を事業者に転嫁しているに等しい。市は、規制緩和によって生じた現実に対し、明確な対応を打ち出さねばならない。宿泊者の6割を外国人が占め、中国、韓国、アメリカ、台湾などからの利用が目立つ。都市部では外国人オーナーによる運営も増え、円安を追い風に海外資金が日本の不動産市場へと流入している。そこに、500万円の資本金で在留資格を得られる現行制度が組み合わされれば、もはや民泊は「観光」ではなく「外国人投資」の対象となる。制度が複数の政策目標の下に並行して動くことはある。しかし、住宅政策と外国人在留政策、観光振興が、このようなかたちで無秩序に重なり合うと、社会にひずみが生じる。制度がまるで“連携しているかのように”見えるのは、偶然だろうか。

無人運営の民泊だけではない。もともと交流を重視していたゲストハウスの一部にも、オートロックと監視カメラだけで管理する無人型施設が登場している。管理責任が不在のまま、宿泊者のマナーに依存する運営形態は、騒音、失火、盗難といったトラブルの温床となり得る。かつて、民泊とは農村部で旅人を一室に迎える素朴な宿泊形態だった。しかし都市における民泊は、ホテル不足を補うという名目で拡大し、いつしか収益を目的とした投資商品へと変質した。40平米の部屋に複数人が雑魚寝し、深夜まで宴会が続く――そんな現実に、誰が「地域との共生」を感じるだろうか。

制度の理念と運用の現実。その乖離はもはや看過できない。今求められているのは、制度の「柔軟な活用」ではなく、規制の強化と運用の見直しである。警備体制の常設や、地元住民との事前協議の義務化など、法制度としての歯止めが不可欠である。大阪市の対応は、民泊制度がこのまま観光の名を借りた不動産ビジネスに堕するのか、それとも地域と調和した形で再構築されるのかを占う試金石となるだろう。都市の風景が変わる前に、制度の原点に立ち返る必要がある。