日経平均が連日の爆上 ― 2025年08月20日

日経平均が連日の爆上げ、43,000円台を突破し、テレビもネットも「史上最高値!」と大騒ぎだ。だが、その熱狂の裏にあるのは、輸出大手の業績好調と外国人投資家の資金流入という、いわば“外需頼みの一夜城”にすぎない。日銀短観によれば、輸出企業の業績指数は前年同期比で10%以上上昇している一方、国内サービス業や小売の業況判断指数は依然としてマイナス圏。特に、セブンイレブンをはじめとするフランチャイズ経営は、原材料費や人件費の高騰で利益率低下に喘ぎ、家計も消費者物価指数(CPI)の前年比+3%超の上昇に対し、名目賃金はわずか1%台の伸びにとどまっている。

こうした状況下では、家計は財布のひもを固く結び、国内消費の底上げは限定的だ。株高の熱狂とは裏腹に、現実の景気は外需と株価に依存した薄氷の上にある。こうした脆弱な構造では、少しの利率変動や海外リスク、食品価格の暴騰で景気が急冷する可能性が高い。コメや小麦など主食価格はここ1年で10%以上上昇、原材料費高騰による小売価格への転嫁も進んでおり、米国金利の変動や地政学リスク、円高・円安の急変は内需を直撃しかねない。輸出企業が好調でも、内需依存型産業が支えられなければ、株高は表面的な好景気に過ぎず、容易に崩れ得るのだ。

だからこそ、政府はこの好機を逃すわけにはいかない。減税で家計の可処分所得を押し上げ、公共投資で雇用と地域経済を直接支援すべきだ。インフラ整備や住宅建設、地方振興への支出は、短期的には景気を底支えし、長期的には経済構造の強化につながる。財源の議論に時間を費やす余裕はない。今動かなければ、外需依存の薄氷景気は、コストインフレや海外リスクにより一気に崩れるだろう。さらに重要なのは、現状のインフレに対して日銀が利上げで対応するのは誤りだということだ。金利を上げれば住宅ローンや企業の借入負担が増え、内需を直撃して景気を冷やすリスクが高い。実際、過去10年間の日本の利上げ局面では、消費者マインドや住宅投資が即座に落ち込む傾向が確認されている。現時点で必要なのは、為替や金融政策に目を奪われることではなく、国内投資と消費喚起に全力を注ぐことだ。

しかし残念なことに、この大事な局面で石破氏は政権にしがみつき、野党は弱小与党から声がかかるのを待つばかり。政治の機能不全が続く限り、政府は大胆に動けず、国民経済の脆弱性は放置されたままだ。週刊誌が煽る「史上最高値」の裏で、真の勝者は政策を巧みに動かし、内需の基盤を固める者だけだ。株高に浮かれる投資家が踊る間に、政府が手を打ち、国内景気の底上げを図ることこそ、今まさに求められている。さもなければ、外需依存の薄氷経済は、コストインフレ、賃金停滞、雇用不安、海外リスクのいずれかで、一瞬にして崩れ去るだろう。

こうした状況下では、家計は財布のひもを固く結び、国内消費の底上げは限定的だ。株高の熱狂とは裏腹に、現実の景気は外需と株価に依存した薄氷の上にある。こうした脆弱な構造では、少しの利率変動や海外リスク、食品価格の暴騰で景気が急冷する可能性が高い。コメや小麦など主食価格はここ1年で10%以上上昇、原材料費高騰による小売価格への転嫁も進んでおり、米国金利の変動や地政学リスク、円高・円安の急変は内需を直撃しかねない。輸出企業が好調でも、内需依存型産業が支えられなければ、株高は表面的な好景気に過ぎず、容易に崩れ得るのだ。

だからこそ、政府はこの好機を逃すわけにはいかない。減税で家計の可処分所得を押し上げ、公共投資で雇用と地域経済を直接支援すべきだ。インフラ整備や住宅建設、地方振興への支出は、短期的には景気を底支えし、長期的には経済構造の強化につながる。財源の議論に時間を費やす余裕はない。今動かなければ、外需依存の薄氷景気は、コストインフレや海外リスクにより一気に崩れるだろう。さらに重要なのは、現状のインフレに対して日銀が利上げで対応するのは誤りだということだ。金利を上げれば住宅ローンや企業の借入負担が増え、内需を直撃して景気を冷やすリスクが高い。実際、過去10年間の日本の利上げ局面では、消費者マインドや住宅投資が即座に落ち込む傾向が確認されている。現時点で必要なのは、為替や金融政策に目を奪われることではなく、国内投資と消費喚起に全力を注ぐことだ。

しかし残念なことに、この大事な局面で石破氏は政権にしがみつき、野党は弱小与党から声がかかるのを待つばかり。政治の機能不全が続く限り、政府は大胆に動けず、国民経済の脆弱性は放置されたままだ。週刊誌が煽る「史上最高値」の裏で、真の勝者は政策を巧みに動かし、内需の基盤を固める者だけだ。株高に浮かれる投資家が踊る間に、政府が手を打ち、国内景気の底上げを図ることこそ、今まさに求められている。さもなければ、外需依存の薄氷経済は、コストインフレ、賃金停滞、雇用不安、海外リスクのいずれかで、一瞬にして崩れ去るだろう。

Nスペドラマ総力戦研究所 ― 2025年08月18日

「昭和16年夏、日本はすでに敗けていた」。2夜連続のNHKスペシャル『シミュレーション 昭和16年夏の敗戦』が描いたのは、開戦前夜の日本が抱えていた“見えていた敗北”の構造だ。1941年、首相直属の総力戦研究所に集められた若きエリートたちは、日米開戦を前提に国家の総力を分析。石油・鉄・食糧・造船能力などを精査し、結論は明快だった。「日本は必ず敗北する」。この報告は近衛文麿首相や東條英機陸相に届けられたが、東條は「日露戦争も勝てると思わなかったが勝った」として一蹴。理性より精神論が優先された。この時点で日本はすでに軍部独裁・ファシズムの体制にあった。統帥権の独立により軍は内閣の統制を拒否し、軍部大臣現役武官制の復活で、軍が内閣の存立を左右する拒否権を持った。五・一五事件や二・二六事件では、軍の政治支配が暴力によって正当化され、民間の統治機構は沈黙を強いられた。昭和天皇は和平を望んだが、軍部の制度的優位の前ではその意向も貫徹できなかった。

戦後の東京裁判は政府の指導層を裁いたが、実際に戦争を推進した参謀本部の幕僚や制度設計者は多くが免責された。裁かれるべきは個人ではなく、軍部が政治を超えて安全保障を独占した制度構造そのものだった。この教訓は、現代日本にも通じる。安全保障政策が現実に拡張される一方で、国会と政府がそれに対して「制度的責任」を負っているかは曖昧だ。自衛隊の運用、日米安保の実態、周辺事態への対応。これらは国民の生命に直結するにもかかわらず、政治の側が「憲法の制約」や「米国との協調」に逃げ、責任を曖昧にしている。

戦前の失敗は、軍部が暴走したことではなく、政府と国会が安全保障に責任を持てる制度を欠いていたことにある。総力戦研究所はこの制度論にに立ち入ることは既にできなかった。令和の日本が平和を守るために必要なのは、理念の空中戦ではなく、国会と政府が安全保障の意思決定に対して明確な責任を持つ制度設計だ。「大和魂」も「憲法9条平和論」も根拠のない精神論でしかない。精神論では戦争は防げない。制度が責任を生む。昭和の敗戦はそのことを、痛みとともに教えている。

戦後の東京裁判は政府の指導層を裁いたが、実際に戦争を推進した参謀本部の幕僚や制度設計者は多くが免責された。裁かれるべきは個人ではなく、軍部が政治を超えて安全保障を独占した制度構造そのものだった。この教訓は、現代日本にも通じる。安全保障政策が現実に拡張される一方で、国会と政府がそれに対して「制度的責任」を負っているかは曖昧だ。自衛隊の運用、日米安保の実態、周辺事態への対応。これらは国民の生命に直結するにもかかわらず、政治の側が「憲法の制約」や「米国との協調」に逃げ、責任を曖昧にしている。

戦前の失敗は、軍部が暴走したことではなく、政府と国会が安全保障に責任を持てる制度を欠いていたことにある。総力戦研究所はこの制度論にに立ち入ることは既にできなかった。令和の日本が平和を守るために必要なのは、理念の空中戦ではなく、国会と政府が安全保障の意思決定に対して明確な責任を持つ制度設計だ。「大和魂」も「憲法9条平和論」も根拠のない精神論でしかない。精神論では戦争は防げない。制度が責任を生む。昭和の敗戦はそのことを、痛みとともに教えている。

「口約束外交」の代償 ― 2025年08月07日

「一体、何のための交渉だったのか」──2025年8月7日、米国が発動した“相互関税”の現実に、霞が関は声を失った。米トランプ政権は、対日輸入品に対して最大25%の関税を課す方針を示していたが、最終的に日本は15%の枠で合意したと政府は説明してきた。ところが、米官報に掲載された文書には、EUだけが税率15%と明記される一方、日本は15%「追加(これまでの関税率にさらに上乗せ)」と表記されていた。日本への優遇措置や特例の明記は一切なし。EUに対しては書面での特例扱いが確認されているのに、日本の名前はどこにも見当たらなかった。この対応の遅れと不透明さが火に油を注いでいる。7月末時点で大統領令は署名され、関税制度は発動準備に入っていた。それにもかかわらず、日本側は内容を口頭で確認しただけで、正式な文書を取り交わしていなかったという。後手に回った赤沢経済再生担当相は、制度公布後に急遽訪米したが、すでに「手遅れ」との見方も広がっている。

一方、EUは大統領との首脳会談の場で合意内容を明確に書面化し、その内容が制度にきっちり反映された。結果として、アメリカ側の“制度文書”にEUは明記、日本は空白──この事実が、交渉力の差を如実に物語っている。国会では野党が「口約束では外交にならない」「文書化を怠ったのは致命的」と批判を強めており、外交の責任を問う声が高まっている。赤沢氏は「外交は信頼の積み重ね。文書がすべてではない」と釈明したが、国際交渉の場で“信頼”という曖昧な言葉が通用しないことは、誰よりも政府が知っているはずだ。とくに問題視されているのは、自動車関税をめぐる部分。日本側は「合意済み」として説明していたが、大統領令には具体的な引き下げ措置は記されていない。これもまた、口頭合意に依存したリスクが表面化した形だ。

こうした外交の不手際は、輸出産業に波紋を広げている。自動車、精密機器など日本の主力産業にとっては死活問題であり、政府の対応には疑問符がつく。すでに憲法第53条に基づき、野党側は臨時国会の召集を求める構えだ。法的には衆参いずれかの4分の1以上が要求すれば、内閣は国会を開かなければならない。もっとも、実際の開催時期や議題の設定には内閣の裁量が残されており、政権は時間稼ぎに出る可能性もある。だが今回は、そうした“お茶濁し”が許される状況ではない。国益を損なった外交の責任は重く、政府には説明と是正、そして何より信頼回復のための行動が求められている。外交は信頼ではなく、契約だ。その原則を忘れ、国民にも審判を下された劣化政権が居座る理由はどこにもない。

一方、EUは大統領との首脳会談の場で合意内容を明確に書面化し、その内容が制度にきっちり反映された。結果として、アメリカ側の“制度文書”にEUは明記、日本は空白──この事実が、交渉力の差を如実に物語っている。国会では野党が「口約束では外交にならない」「文書化を怠ったのは致命的」と批判を強めており、外交の責任を問う声が高まっている。赤沢氏は「外交は信頼の積み重ね。文書がすべてではない」と釈明したが、国際交渉の場で“信頼”という曖昧な言葉が通用しないことは、誰よりも政府が知っているはずだ。とくに問題視されているのは、自動車関税をめぐる部分。日本側は「合意済み」として説明していたが、大統領令には具体的な引き下げ措置は記されていない。これもまた、口頭合意に依存したリスクが表面化した形だ。

こうした外交の不手際は、輸出産業に波紋を広げている。自動車、精密機器など日本の主力産業にとっては死活問題であり、政府の対応には疑問符がつく。すでに憲法第53条に基づき、野党側は臨時国会の召集を求める構えだ。法的には衆参いずれかの4分の1以上が要求すれば、内閣は国会を開かなければならない。もっとも、実際の開催時期や議題の設定には内閣の裁量が残されており、政権は時間稼ぎに出る可能性もある。だが今回は、そうした“お茶濁し”が許される状況ではない。国益を損なった外交の責任は重く、政府には説明と是正、そして何より信頼回復のための行動が求められている。外交は信頼ではなく、契約だ。その原則を忘れ、国民にも審判を下された劣化政権が居座る理由はどこにもない。

ガソリン減税反対の知事 ― 2025年08月06日

ガソリン税の暫定税率を廃止すべきかどうか。政治の季節がくるたびに繰り返されるこの論争が、またぞろ再燃している。与野党協議が本格化する中で、最も神経を尖らせているのは、霞が関でも永田町でもなく、実は地方の知事たちだ。「減税を言うのは簡単。でもそれで財源が減ったら、道路整備も、公共交通も、誰がどうするのか?」と、山梨県の長崎幸太郎知事は定例会見で苦言炸裂。現行の国政議論を「ふまじめ」と切って捨て、「要請じゃなくて抗議です」と語気を強めた。もっともな主張ではある。地方自治体にしてみれば、国の“気前のいい減税”のツケを背負わされるのはたまったものじゃない。だが一歩引いて見ると、この構図そのものが、実はもっと根深い問題をはらんでいる。

というのも、ガソリン税や消費税の一部が「地方税化」されて久しいが、その決定権は地方にはない。国が減税を決めれば、地方の取り分も自動的に減る。これでは、地方はまるで“財布を握られた共同経営者”。なのに経営方針には口出しできない。いわば「無責任な親分と無力な子分」の関係が制度として固定されているのだ。本来、民主主義の鉄則は「決めた者が責任を取る」こと。しかし今の制度は、「決めるのは国」「責任を取るのは地方」という、見事なまでの責任転嫁スキーム。住民サービスが削られれば怒るのは地元住民、矢面に立たされるのは知事や市長。その陰で、減税の美味しい看板を掲げる国会議員は涼しい顔というわけだ。

この“ねじれ構造”を解きほぐすには、制度そのものの抜本改革が必要だ。まずは国税の一部を地方に振り分ける現在の仕組みを見直し、地方の財政支援は地方交付税制度一本にすべきだろう。人口や地理、インフラの状況に応じて公平に配分される交付税こそ、本来あるべき「制度的なセーフティネット」だ。そして地方も、ただ「カネが足りない」と叫ぶだけでは不十分。代替財源の提案や事業の優先順位の見直しなど、より能動的な関与が求められる。「何に、いくら、なぜ使うのか」を住民に説明する責任があるのは、地方も同じだ。

今回のガソリン税論争は、単なる“ガソリンの値段が上がる・下がる”といった家計の話ではない。その奥には、税と政治の主導権をめぐる複雑な制度の迷路が横たわっている。現行の税制。とりわけガソリン税のような国税と地方財源の関係は、財務省が長年かけて精巧に設計してきた「制度の迷宮」だ。表向きは地方に配分される仕組みになっているが、その舵を握っているのは常に中央。国が減税の決断をすれば、地方の財政は連動して削られる。だが、地方にはその決定に関与する術がない。要するに、国が地図を描き、地方がその地図通りに歩かされている制度だ。

しかし、これでは減税の美名のもとに、責任だけが地方に押しつけられる構図が続く。民主主義の原則に照らせば、決定権と責任はセットであるべきだ。その原則すら霞んでしまうこの制度こそ、いまこそ見直されるべきなのではないか。この迷路から抜け出すには、誰かが最初に地図を書き直さなければならない。国会議員の責務は大きい。

というのも、ガソリン税や消費税の一部が「地方税化」されて久しいが、その決定権は地方にはない。国が減税を決めれば、地方の取り分も自動的に減る。これでは、地方はまるで“財布を握られた共同経営者”。なのに経営方針には口出しできない。いわば「無責任な親分と無力な子分」の関係が制度として固定されているのだ。本来、民主主義の鉄則は「決めた者が責任を取る」こと。しかし今の制度は、「決めるのは国」「責任を取るのは地方」という、見事なまでの責任転嫁スキーム。住民サービスが削られれば怒るのは地元住民、矢面に立たされるのは知事や市長。その陰で、減税の美味しい看板を掲げる国会議員は涼しい顔というわけだ。

この“ねじれ構造”を解きほぐすには、制度そのものの抜本改革が必要だ。まずは国税の一部を地方に振り分ける現在の仕組みを見直し、地方の財政支援は地方交付税制度一本にすべきだろう。人口や地理、インフラの状況に応じて公平に配分される交付税こそ、本来あるべき「制度的なセーフティネット」だ。そして地方も、ただ「カネが足りない」と叫ぶだけでは不十分。代替財源の提案や事業の優先順位の見直しなど、より能動的な関与が求められる。「何に、いくら、なぜ使うのか」を住民に説明する責任があるのは、地方も同じだ。

今回のガソリン税論争は、単なる“ガソリンの値段が上がる・下がる”といった家計の話ではない。その奥には、税と政治の主導権をめぐる複雑な制度の迷路が横たわっている。現行の税制。とりわけガソリン税のような国税と地方財源の関係は、財務省が長年かけて精巧に設計してきた「制度の迷宮」だ。表向きは地方に配分される仕組みになっているが、その舵を握っているのは常に中央。国が減税の決断をすれば、地方の財政は連動して削られる。だが、地方にはその決定に関与する術がない。要するに、国が地図を描き、地方がその地図通りに歩かされている制度だ。

しかし、これでは減税の美名のもとに、責任だけが地方に押しつけられる構図が続く。民主主義の原則に照らせば、決定権と責任はセットであるべきだ。その原則すら霞んでしまうこの制度こそ、いまこそ見直されるべきなのではないか。この迷路から抜け出すには、誰かが最初に地図を書き直さなければならない。国会議員の責務は大きい。

進む“経済の植民地化” ― 2025年08月05日

「日本が10年で対米投資80兆円」。ニュースを見ても、ピンと来ない人は多い。だがこの話、他人事では済まされない。私たちの税金、企業の資金、そして国の主権にまで関わる話だからだ。政府と大手企業が足並みを揃えて進めるこの“80兆円プロジェクト”。内訳は、アメリカに毎年8兆円を注ぎ込むという計画。しかも問題なのは、その投資先を日本側が選べるわけではなく、多くの場合、アメリカ側の指定通り。撤退も簡単ではない。つまり、日本の企業はカネを出しても口を出せず、実質的には“おまかせ投資”を強いられているのだ。表向きの政府の説明は「関税が下がるから、日本企業にメリットがある」。だが、これもよく聞けば眉唾だ。実態は“得をする”というより、“損を少し減らす”だけの話。コスト削減の見返りに、膨大な資金を差し出す。これは、まともな取引ではない。

同じくアメリカと関税交渉を進めたEUの場合は、約88兆円の投資を自主的に選定できる立場にある。企業は投資先を自ら決め、状況が変われば撤退も可能。さらにEUには「ブロッキング規則」と呼ばれる強力な盾があり、アメリカの域外制裁に対抗できる法制度が整っている。要は、“アメリカの言いなりにはならない”仕組みを用意しているからだ。一方の日本はどうか。そうした対抗手段はなく、企業も政府も、アメリカの制裁措置や規制の前に沈黙するしかない。つまり、日本は資金だけを提供し、主導権も法的防御も持たないまま、アメリカ経済の「下請け」に甘んじているのが現実なのだ。

さらに深刻なのは、この巨額の対米投資について、石破内閣が国民にほとんど説明していないという点だ。石破首相はこれまで「正直な政治」を掲げ、安全保障と経済は切り離せないと繰り返してきた。だが、今回の80兆円にもおよぶ対米投資に関しては、その「正直さ」は影を潜め、説明責任を果たす姿勢すら見られない。とりわけ問題なのは、首相自らが「関税交渉の中身は国家間の機微に関わるため、つまびらかにはできない」と述べ、国民への説明を拒んだことである。確かに外交交渉には一定の非公開性が求められる局面もあるだろう。しかし、80兆円という巨額の資金が長期にわたって米国に流れ、国内企業の経済行動に重大な影響を及ぼすにもかかわらず、その内容を「非公開」の一言で済ませるのは、極めて不当である。これは民主主義の根幹である説明責任を真っ向から否定する姿勢に他ならない。

この構造は、単なる経済政策の問題にとどまらない。それは、日本という国家の主権のあり方、そして政治と国民の関係そのものを問う、民主主義の重大な課題である。投資の自由も、情報へのアクセスも、選挙による信任も蔑ろにされたまま、国民は既成事実だけを突きつけられている。このままでは、日本は資本も制度も主導権もアメリカに握られた“経済の属国”へと堕ちていくだろう。主権国家としての独立を守るには、企業が自由に投資先を選べる仕組みが整っていなければならず、政府は政策の根拠を率直に説明し、国民はその内容を監視・評価できる体制が必要不可欠である。かつて明治の日本は、不平等条約に抗い、交渉と外交の積み重ねで主権を取り戻した。今また、日本は経済的な独立を守る覚悟を問われている。だが、選挙で支持を失ってもなお政権に居座り、重大な政策決定すら国民に知らせようとしない石破首相にその責任が果たせるはずがない。

同じくアメリカと関税交渉を進めたEUの場合は、約88兆円の投資を自主的に選定できる立場にある。企業は投資先を自ら決め、状況が変われば撤退も可能。さらにEUには「ブロッキング規則」と呼ばれる強力な盾があり、アメリカの域外制裁に対抗できる法制度が整っている。要は、“アメリカの言いなりにはならない”仕組みを用意しているからだ。一方の日本はどうか。そうした対抗手段はなく、企業も政府も、アメリカの制裁措置や規制の前に沈黙するしかない。つまり、日本は資金だけを提供し、主導権も法的防御も持たないまま、アメリカ経済の「下請け」に甘んじているのが現実なのだ。

さらに深刻なのは、この巨額の対米投資について、石破内閣が国民にほとんど説明していないという点だ。石破首相はこれまで「正直な政治」を掲げ、安全保障と経済は切り離せないと繰り返してきた。だが、今回の80兆円にもおよぶ対米投資に関しては、その「正直さ」は影を潜め、説明責任を果たす姿勢すら見られない。とりわけ問題なのは、首相自らが「関税交渉の中身は国家間の機微に関わるため、つまびらかにはできない」と述べ、国民への説明を拒んだことである。確かに外交交渉には一定の非公開性が求められる局面もあるだろう。しかし、80兆円という巨額の資金が長期にわたって米国に流れ、国内企業の経済行動に重大な影響を及ぼすにもかかわらず、その内容を「非公開」の一言で済ませるのは、極めて不当である。これは民主主義の根幹である説明責任を真っ向から否定する姿勢に他ならない。

この構造は、単なる経済政策の問題にとどまらない。それは、日本という国家の主権のあり方、そして政治と国民の関係そのものを問う、民主主義の重大な課題である。投資の自由も、情報へのアクセスも、選挙による信任も蔑ろにされたまま、国民は既成事実だけを突きつけられている。このままでは、日本は資本も制度も主導権もアメリカに握られた“経済の属国”へと堕ちていくだろう。主権国家としての独立を守るには、企業が自由に投資先を選べる仕組みが整っていなければならず、政府は政策の根拠を率直に説明し、国民はその内容を監視・評価できる体制が必要不可欠である。かつて明治の日本は、不平等条約に抗い、交渉と外交の積み重ねで主権を取り戻した。今また、日本は経済的な独立を守る覚悟を問われている。だが、選挙で支持を失ってもなお政権に居座り、重大な政策決定すら国民に知らせようとしない石破首相にその責任が果たせるはずがない。

日米片務関税協定 ― 2025年07月26日

日米関税交渉が妥結し、政府は「対等な経済パートナーシップの新時代」などと胸を張った。だが、その“対等”の中身を見れば、これは日本がカネと制度と未来を差し出し、アメリカが利益と戦略とGDPをしっかり持ち帰るという、見事なまでの「片務協定」。外交の皮をかぶった経済献上策に他ならない。まず自動車関税。アメリカが25%から15%に“下げてくれた”と政府は大喜びだが、そもそも25%という異常な関税はトランプ政権時代の恫喝まがいの政治的上乗せ。その“異常”をちょっと戻しただけで「成果」と言われても、白けるだけだ。しかも鉄鋼やアルミは「国家安全保障」の名の下に交渉対象から除外され、50%の高関税はそのまま居座る。これで自由貿易を語るのは、もはやブラックジョークの域だろう。

さらに目を引くのは、日本からアメリカへの「85兆円規模の対米投資」。対象は半導体やAI、量子技術など“成長分野”ばかり。ところが利益の9割はアメリカの取り分で、日本が元を取れるのは15年後――という算段だという。いや、元が取れればまだマシ。その間に政権交代でもあれば「契約見直し」という名のちゃぶ台返しも現実味を帯びる。他方、農業・防衛・エネルギーも“アメリカファースト”の宴。日本は米国産コメや大豆など約1.2兆円分の農産物を購入し、さらに米製航空機100機(2.4兆円)、防衛装備品(4,400億円)、LNG契約の拡充まで。総額6兆円を超える“爆買いリスト”は、まるで防衛と経済の福袋。レジ袋はもちろん日本持ちだ。

こうして輸出は2.2兆円減少、輸入は6兆円増加。差し引き8.2兆円もの貿易黒字が吹き飛ぶ見通しとなった。財務省や日銀が誇った“健全な経常収支”にも、急速に皺が寄り始めている。政府は「2025年度の名目GDP成長率1.2%」と楽観的な数字を並べるが、内訳を見ればその実態は、海外投資と公的支出による“見かけ倒し”。国内消費はほぼ横ばい、実質個人所得はマイナス。庶民に景気回復の実感などあるはずがない。一部のエコノミストは、資本流出と産業空洞化によって「2026年にはGDP成長率が0.5%を割り込む」とリセッション入りを警告する。世界に目を向ければ、日本の名目GDPは2026年にインドに抜かれ、世界4位へ転落。2030年にはドイツ、さらにはインドネシアにも抜かれる可能性すらあるという。国際協調は結構だが、自国の衰退を見過ごしてまで“協調”するのは単なる自己犠牲に過ぎない。

一方、アメリカは今回の合意をテコに「投資利益・雇用増・GDP押上げ・税収増」の4本柱で潤う設計。年10兆円以上の恒常的利益がアメリカにもたらされる試算もある。これで「対等」などと言われて納得するのは、もはや政府広報だけだろう。要するに、日本が一生懸命稼いだ金と技術が、巡り巡ってアメリカの利益になるように、経済の仕組みそのものが“アメリカ受け”に改造されているのだ。簡単に言えば、日本は経済でアメリカに勝たせることで外交を買っている構図である。この合意のツケを払うのは誰か。いま支出しているのは政府だが、その原資は税金。つまり、負担を背負わされるのは「これからを生きる世代」だ。景気対策を語る前に、「誰の景気を良くする合意だったのか」を見極めるべきである。少なくとも、メディアが持ち上げるような石破政権と赤沢大臣が“国益を守った”などとは、到底言えたものではない。

さらに目を引くのは、日本からアメリカへの「85兆円規模の対米投資」。対象は半導体やAI、量子技術など“成長分野”ばかり。ところが利益の9割はアメリカの取り分で、日本が元を取れるのは15年後――という算段だという。いや、元が取れればまだマシ。その間に政権交代でもあれば「契約見直し」という名のちゃぶ台返しも現実味を帯びる。他方、農業・防衛・エネルギーも“アメリカファースト”の宴。日本は米国産コメや大豆など約1.2兆円分の農産物を購入し、さらに米製航空機100機(2.4兆円)、防衛装備品(4,400億円)、LNG契約の拡充まで。総額6兆円を超える“爆買いリスト”は、まるで防衛と経済の福袋。レジ袋はもちろん日本持ちだ。

こうして輸出は2.2兆円減少、輸入は6兆円増加。差し引き8.2兆円もの貿易黒字が吹き飛ぶ見通しとなった。財務省や日銀が誇った“健全な経常収支”にも、急速に皺が寄り始めている。政府は「2025年度の名目GDP成長率1.2%」と楽観的な数字を並べるが、内訳を見ればその実態は、海外投資と公的支出による“見かけ倒し”。国内消費はほぼ横ばい、実質個人所得はマイナス。庶民に景気回復の実感などあるはずがない。一部のエコノミストは、資本流出と産業空洞化によって「2026年にはGDP成長率が0.5%を割り込む」とリセッション入りを警告する。世界に目を向ければ、日本の名目GDPは2026年にインドに抜かれ、世界4位へ転落。2030年にはドイツ、さらにはインドネシアにも抜かれる可能性すらあるという。国際協調は結構だが、自国の衰退を見過ごしてまで“協調”するのは単なる自己犠牲に過ぎない。

一方、アメリカは今回の合意をテコに「投資利益・雇用増・GDP押上げ・税収増」の4本柱で潤う設計。年10兆円以上の恒常的利益がアメリカにもたらされる試算もある。これで「対等」などと言われて納得するのは、もはや政府広報だけだろう。要するに、日本が一生懸命稼いだ金と技術が、巡り巡ってアメリカの利益になるように、経済の仕組みそのものが“アメリカ受け”に改造されているのだ。簡単に言えば、日本は経済でアメリカに勝たせることで外交を買っている構図である。この合意のツケを払うのは誰か。いま支出しているのは政府だが、その原資は税金。つまり、負担を背負わされるのは「これからを生きる世代」だ。景気対策を語る前に、「誰の景気を良くする合意だったのか」を見極めるべきである。少なくとも、メディアが持ち上げるような石破政権と赤沢大臣が“国益を守った”などとは、到底言えたものではない。

IMFの財政「忠告」の本音 ― 2025年07月25日

「減税や補助金はやめとけ」――そんな“お達し”が、7月24日に国際通貨基金(IMF)から日本に飛んできた。一見するとこれは、財政の健全化を求める真っ当な助言のように見える。しかし、その中身は財政運営の技術論を超え、国民生活と民主主義の根幹にかかわるものである。IMFの報道官は「財政支出はもっと絞るべき」「支援するなら、ほんの一部の人に限定して」と発言した。だが、タイミングが妙である。ちょうど参院選で減税を掲げる野党が伸びた直後であり、選挙結果を受けた日本の方向転換に、国際機関が“待った”をかけた形といえる。こうした発言の裏には、単なる財政論を超えた政治的含意が見え隠れする。「的を絞れ」という言い回しは、支援する人を選別する余地を残す。つまり、どこまでが“支援に値する人”かを誰が決めるのか、という問題が出てくるのである。生活に困っている人たちへの支援が後回しにされる――そんな未来が想像される。

さらに忘れてはならないのは、日本政府自身がこれまで概ねIMFの方針に従い、消費税を引き上げ、社会保険料を増やし、財政支出の抑制に努めてきたという事実である。その結果が何であったかといえば、「失われた30年」と呼ばれる長期停滞である。実質賃金は上がらず、家計の負担は重くなり、将来不安ばかりが積み上がっていった。財政の健全化が経済の健全化を必ずしも保証しないという歴史的教訓を、私たちはすでに経験済みなのである。しかも、これは日本だけの話ではない。韓国、アルゼンチン、ギリシャ…。過去にもIMFの“アドバイス”は、緊縮政策を押しつけることで失業や社会不安を招いてきた。なかには、国の制度や企業が外資に牛耳られるようになった例もある。つまり、IMFの助言は時に“経済のお医者さん”というより“外資の営業マン”の顔をのぞかせることがあるのである。

そして今、日本にもその波が改めて押し寄せている。補助金の廃止、消費税の単一税率化と引き上げ、所得控除の見直し――どれも、生活に直結する制度をじわじわと削る話ばかりである。さらにIMFは「補正予算は大きな危機のときだけ」と言い、平時の景気対策には冷淡な姿勢を取っている。要するに、IMFが持ち込むのは「お金を使わない国づくり」である。しかし、それが果たして国民にとって“健全”なのか。過去の日本がIMF型の財政運営を続けてきたにもかかわらず経済再生に失敗したという現実を前に、今一度立ち止まって考える必要がある。

そもそも国の財政をどう使うかは、国民の選択で決めるべき問題である。選挙で示された声を、外から「それはダメ」と遮られるのは本末転倒である。IMFの言う「中立的なアドバイス」には、それが誰のための“中立”なのかという問いを投げかける必要がある。経済も民主主義も、私たちの暮らしに直結する問題である。声を上げるのをやめたとき、“外からの声”がどんどん大きくなる。また、国連機関だからと何でも信用しがちなのは戦後日本の悪い癖だが、自主独立で他人任せにしない姿勢が今ほど求められている時はない。

さらに忘れてはならないのは、日本政府自身がこれまで概ねIMFの方針に従い、消費税を引き上げ、社会保険料を増やし、財政支出の抑制に努めてきたという事実である。その結果が何であったかといえば、「失われた30年」と呼ばれる長期停滞である。実質賃金は上がらず、家計の負担は重くなり、将来不安ばかりが積み上がっていった。財政の健全化が経済の健全化を必ずしも保証しないという歴史的教訓を、私たちはすでに経験済みなのである。しかも、これは日本だけの話ではない。韓国、アルゼンチン、ギリシャ…。過去にもIMFの“アドバイス”は、緊縮政策を押しつけることで失業や社会不安を招いてきた。なかには、国の制度や企業が外資に牛耳られるようになった例もある。つまり、IMFの助言は時に“経済のお医者さん”というより“外資の営業マン”の顔をのぞかせることがあるのである。

そして今、日本にもその波が改めて押し寄せている。補助金の廃止、消費税の単一税率化と引き上げ、所得控除の見直し――どれも、生活に直結する制度をじわじわと削る話ばかりである。さらにIMFは「補正予算は大きな危機のときだけ」と言い、平時の景気対策には冷淡な姿勢を取っている。要するに、IMFが持ち込むのは「お金を使わない国づくり」である。しかし、それが果たして国民にとって“健全”なのか。過去の日本がIMF型の財政運営を続けてきたにもかかわらず経済再生に失敗したという現実を前に、今一度立ち止まって考える必要がある。

そもそも国の財政をどう使うかは、国民の選択で決めるべき問題である。選挙で示された声を、外から「それはダメ」と遮られるのは本末転倒である。IMFの言う「中立的なアドバイス」には、それが誰のための“中立”なのかという問いを投げかける必要がある。経済も民主主義も、私たちの暮らしに直結する問題である。声を上げるのをやめたとき、“外からの声”がどんどん大きくなる。また、国連機関だからと何でも信用しがちなのは戦後日本の悪い癖だが、自主独立で他人任せにしない姿勢が今ほど求められている時はない。

見渡す限り海と見渡せない税 ― 2025年07月07日

船に乗っていると、当たり前だけど見渡す限り海ばかりで、紀行文でも書こうかという気にはなかなかなれない。そういうときは、むしろ全然関係ないことのほうが筆が進む。たとえば最近話題の「食品の消費税を下げよう」論争なんていうのは、海上の風よりはよほど複雑で落ち着かない話だ。

立憲民主党、日本維新の会、日本保守党――ここ最近、これらの野党を中心に「せめて食料品の消費税だけでも軽くしよう」という声が高まっている。確かに、物価高の折、食費が少しでも軽くなるならありがたい、という気持ちは多くの人が共有しているはずだ。しかし税制度というものは、単に「負担が減ってラッキー」で済むほど単純ではない。特に、消費税は「付加価値税(VAT)」として、世界的にもスタンダードな設計がなされている。事業者が売上に消費税を上乗せし、仕入れにかかった消費税は控除する。この仕組みによって、どの取引段階でも“二重課税”が起こらず、最終的に消費者だけが税を負担する「中立的な税」が実現されるわけだ。

ところが、ここに「食品だけ0%に」といった軽減税率を導入すると、この整然とした仕組みがたちまち歪む。たとえば、飲食店が食品を仕入れる際に消費税がかからなくなっても、その売上には従来通り10%の税が課せられる。すると帳簿上、仕入税額控除がゼロになり、結果的に納税額が増えたように見える。こういう構造だけを取り出して「飲食店が損をする」と言われるのだけれど、実際のところ、それも少し違う。なぜなら、そもそも消費税は「預り金」的な性質が強く、事業者は自らの利益から税を払っているわけではない。キャッシュフローで見れば、損しているわけでもない。問題はむしろ、制度変更がもたらす“見えづらい副作用”にある。

たとえば、仕入れ価格が下がったとしても、インフレ下でその分を小売価格に反映させる義務はない。でも、消費者からすれば「税が下がったんだから、値下げして当然でしょ?」という圧力はかかる。また、仕入れ先も物価高の煽りで税が下がった分の価格を必ず下げるとは限らない。交渉力の弱い飲食店にすれば、泣きっ面に蜂だ。加えて、食品が軽減されれば、同じ料理でも「自宅で作れば安い」という心理が強まり、外食離れに拍車がかかる。消費税という制度は中立でも、実社会ではこうした“行動変容”を通じて業界に痛手を与える可能性がある。つまり、数字のうえでは中立でも、現実には不公平が生じる。

このあたり、制度設計と現実のギャップはいつも悩ましい。軽減税率のような“部分的な調整”は一見耳ざわりがいいが、消費税の本来の設計思想と合わない。減税をやるなら、税率全体を一律に変えるか、そもそも売上時点だけに課税する「売上税型」に移行するしかない。どちらも一長一短あるが、少なくとも整合性は取れる。一律減税は制度の簡素さと中立性を守れるし、売上税型は小売段階だけで完結する分、軽減措置との相性もいい。ただし後者は、日本が今進めているインボイス制度や多段階課税との整合を取るには、制度そのものを根本から作り直さなければならない。要するに、軽々しく「食品だけ0%に」と言って済む話ではないのだ。

もっとも、そうした制度的リスクや実務の煩雑さを置き去りにして、「減税します」と言うほうが政治的には簡単だ。そして簡単な言葉ほど、人々に届きやすい。だから、政治家の口から安易な軽減税率論が出てくるのは、ある意味で当然なのかもしれない。だが、制度の土台を揺るがしてまで人気取りをするようでは、結果として国民の信頼も制度の安定性も損なわれてしまう。もちろん、野党がすべて夢見がちというわけではない。たとえば国民民主党は、一律減税を提案しており、これは制度全体の整合性を重視した現実的なアプローチだ。これはやはり、税制に明るい党首の存在が大きいのだろう。ただし、彼らは理屈が立ちすぎるためか政治的には相手のロジックにはまって策に溺れやすいのが、玉に瑕だ。

海の上では水平線しか見えないけれど、地上ではこうした制度の歪みが見えにくいまま、じわじわと暮らしに影響してくる。風は強く、波も高い。税の話もまた、簡単には波を鎮めてくれそうにない。

立憲民主党、日本維新の会、日本保守党――ここ最近、これらの野党を中心に「せめて食料品の消費税だけでも軽くしよう」という声が高まっている。確かに、物価高の折、食費が少しでも軽くなるならありがたい、という気持ちは多くの人が共有しているはずだ。しかし税制度というものは、単に「負担が減ってラッキー」で済むほど単純ではない。特に、消費税は「付加価値税(VAT)」として、世界的にもスタンダードな設計がなされている。事業者が売上に消費税を上乗せし、仕入れにかかった消費税は控除する。この仕組みによって、どの取引段階でも“二重課税”が起こらず、最終的に消費者だけが税を負担する「中立的な税」が実現されるわけだ。

ところが、ここに「食品だけ0%に」といった軽減税率を導入すると、この整然とした仕組みがたちまち歪む。たとえば、飲食店が食品を仕入れる際に消費税がかからなくなっても、その売上には従来通り10%の税が課せられる。すると帳簿上、仕入税額控除がゼロになり、結果的に納税額が増えたように見える。こういう構造だけを取り出して「飲食店が損をする」と言われるのだけれど、実際のところ、それも少し違う。なぜなら、そもそも消費税は「預り金」的な性質が強く、事業者は自らの利益から税を払っているわけではない。キャッシュフローで見れば、損しているわけでもない。問題はむしろ、制度変更がもたらす“見えづらい副作用”にある。

たとえば、仕入れ価格が下がったとしても、インフレ下でその分を小売価格に反映させる義務はない。でも、消費者からすれば「税が下がったんだから、値下げして当然でしょ?」という圧力はかかる。また、仕入れ先も物価高の煽りで税が下がった分の価格を必ず下げるとは限らない。交渉力の弱い飲食店にすれば、泣きっ面に蜂だ。加えて、食品が軽減されれば、同じ料理でも「自宅で作れば安い」という心理が強まり、外食離れに拍車がかかる。消費税という制度は中立でも、実社会ではこうした“行動変容”を通じて業界に痛手を与える可能性がある。つまり、数字のうえでは中立でも、現実には不公平が生じる。

このあたり、制度設計と現実のギャップはいつも悩ましい。軽減税率のような“部分的な調整”は一見耳ざわりがいいが、消費税の本来の設計思想と合わない。減税をやるなら、税率全体を一律に変えるか、そもそも売上時点だけに課税する「売上税型」に移行するしかない。どちらも一長一短あるが、少なくとも整合性は取れる。一律減税は制度の簡素さと中立性を守れるし、売上税型は小売段階だけで完結する分、軽減措置との相性もいい。ただし後者は、日本が今進めているインボイス制度や多段階課税との整合を取るには、制度そのものを根本から作り直さなければならない。要するに、軽々しく「食品だけ0%に」と言って済む話ではないのだ。

もっとも、そうした制度的リスクや実務の煩雑さを置き去りにして、「減税します」と言うほうが政治的には簡単だ。そして簡単な言葉ほど、人々に届きやすい。だから、政治家の口から安易な軽減税率論が出てくるのは、ある意味で当然なのかもしれない。だが、制度の土台を揺るがしてまで人気取りをするようでは、結果として国民の信頼も制度の安定性も損なわれてしまう。もちろん、野党がすべて夢見がちというわけではない。たとえば国民民主党は、一律減税を提案しており、これは制度全体の整合性を重視した現実的なアプローチだ。これはやはり、税制に明るい党首の存在が大きいのだろう。ただし、彼らは理屈が立ちすぎるためか政治的には相手のロジックにはまって策に溺れやすいのが、玉に瑕だ。

海の上では水平線しか見えないけれど、地上ではこうした制度の歪みが見えにくいまま、じわじわと暮らしに影響してくる。風は強く、波も高い。税の話もまた、簡単には波を鎮めてくれそうにない。

日銀国債買い減額ペース ― 2025年06月18日

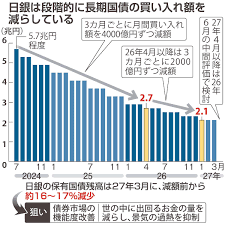

日本銀行は6月会合において、政策金利の据え置きを決定すると同時に、国債買い入れの減額ペースを見直した。具体的には、2026年4月以降の国債買い入れ額を半分の2000億円に縮小する方針を示した。この変更は、金融引き締めの流れを保ちながらも市場への配慮を示す、いわば慎重な軟着陸の試みだ。かつて日銀は、量的・質的金融緩和を通じて国債を大量に買い入れ、マネタリーベースを拡大し続けてきた。その結果、国債は実質的に「現金化可能な公的資産」として機能し、政府は比較的容易に資金調達を行うことができた。しかし現在では、インフレ率の上昇や円安進行、国債市場の歪みといった副作用が顕著になりつつある。このため、日銀は量的拡大から脱し、政策金利を中心とした金融政策へと軸足を移そうとしている。

一方で、国債の新規発行自体は可能であるが、市場で消化できなければ金利の自動的上昇を招く。国債はあくまでも債券であり、投資家が購入して初めて意味を持つ。市場の信頼を得られなければ、発行したところで資金調達に結びつかないのである。また、国債の過度な発行は、将来的に財政負担を増大させる要因ともなり得る。ゆえに、「いくらでも発行できるが、必ずしも成功するとは限らない」という構図が今や前提となっている。日本はG7諸国の中でも国債発行の増加ペースが低水準にとどまっており、これは一見「乗り遅れ」とも捉えられかねないが、裏を返せば金利高騰や通貨不安を回避する賢明な選択であったとも言える。短期の成長や賃金上昇では他国に及ばぬ面もあるが、中長期的な市場の安定性や通貨の信認という点では有利な立ち位置にある。

今回の国債買い入れ減額ペースの調整は、こうした多層的なリスクと市場の期待を織り込んだ、慎重かつ戦略的な政策判断の象徴である。量より質、瞬発力より持続性を重視するこの方向転換は、日本の金融政策がいよいよ「異常から正常」へと舵を切ろうとしていることを物語っている。国債は依然として有力な財政手段であるが、それを有効に機能させるか否かは、政府の政策設計と市場との対話の在り方にかかっている。ただし、企業が内部にため込んだ資金を設備投資や人材投資に振り向けるような政策誘導を行わない限り、日銀がどれだけ金融政策を調整しても、労働者の購買力は向上せず、国内需要の拡大にもつながらない。したがって、政府にとって最も重要な使命は、可処分所得を増やし、国民の生活と消費を支える基盤を強化することである。これこそが、持続的な経済成長を実現するための不可欠な前提であり、今後の財政政策において最優先で取り組むべき課題である。

一方で、国債の新規発行自体は可能であるが、市場で消化できなければ金利の自動的上昇を招く。国債はあくまでも債券であり、投資家が購入して初めて意味を持つ。市場の信頼を得られなければ、発行したところで資金調達に結びつかないのである。また、国債の過度な発行は、将来的に財政負担を増大させる要因ともなり得る。ゆえに、「いくらでも発行できるが、必ずしも成功するとは限らない」という構図が今や前提となっている。日本はG7諸国の中でも国債発行の増加ペースが低水準にとどまっており、これは一見「乗り遅れ」とも捉えられかねないが、裏を返せば金利高騰や通貨不安を回避する賢明な選択であったとも言える。短期の成長や賃金上昇では他国に及ばぬ面もあるが、中長期的な市場の安定性や通貨の信認という点では有利な立ち位置にある。

今回の国債買い入れ減額ペースの調整は、こうした多層的なリスクと市場の期待を織り込んだ、慎重かつ戦略的な政策判断の象徴である。量より質、瞬発力より持続性を重視するこの方向転換は、日本の金融政策がいよいよ「異常から正常」へと舵を切ろうとしていることを物語っている。国債は依然として有力な財政手段であるが、それを有効に機能させるか否かは、政府の政策設計と市場との対話の在り方にかかっている。ただし、企業が内部にため込んだ資金を設備投資や人材投資に振り向けるような政策誘導を行わない限り、日銀がどれだけ金融政策を調整しても、労働者の購買力は向上せず、国内需要の拡大にもつながらない。したがって、政府にとって最も重要な使命は、可処分所得を増やし、国民の生活と消費を支える基盤を強化することである。これこそが、持続的な経済成長を実現するための不可欠な前提であり、今後の財政政策において最優先で取り組むべき課題である。

「年金が危ない」は本当か ― 2025年06月17日

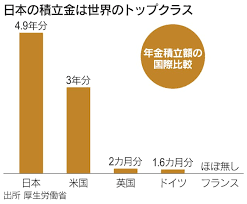

政府やメディアはこれまで、「年金が危ない」と、まるで“オオカミ少年”のように繰り返し警鐘を鳴らしてきた。だが、本当に年金制度は危機的な状況にあるのだろうか。たしかに、少子化によって子どもの数が減ることを理由に、制度の将来に不安を抱く声は多い。しかし、視点を変えてみれば、今の高齢者世代も時間とともに確実に減っていくこともまた事実である。しかも年金制度は、出生率や平均寿命など、ある程度予測できる人口の動きをもとに設計されており、突然破綻するような仕組みにはなっていない。むしろ、長期的な見通しに立って安定的に運用されている制度と言える。日本の公的年金制度は、「賦課方式」という仕組みを採用している。これは、本来なら積立金を必要とせず、今働いている世代が、今の高齢者世代を支えるという、助け合いの精神に基づいた制度だ。しかし実際には、制度の運用の中で現在、およそ300兆円にも及ぶ積立金が存在している。その大部分は厚生年金からのもので、年間の給付額の約8倍という規模にまで膨れ上がっている。この状態は、制度設計上の「余剰資金」と見なしても問題ないだろう。

一方で、基礎年金にあたる国民年金の給付水準は、年におよそ80万円程度と非常に低く、生活保護の基準に近い水準となっている。特に、自営業者や非正規雇用で働く人たちにとっては、老後の暮らしを組み立てることが極めて難しいのが現状だ。こうした中で、「これだけの積立金があるのに、それを使わずに給付を抑えている」という構図に、疑問や不信感を持つ人も少なくない。政府が制度の将来を見通すために行っている財政検証では、経済成長率や物価上昇率を0%と仮定するなど、極端に悲観的な前提が使われている。そのため、制度がすぐに持たなくなるような印象を与え、給付の改善や再分配といった前向きな議論が進みにくくなっている。しかし、仮に年1%の保守的な運用利回りを続けたとしても、積立金は100年後に800兆円近くまで増えるという試算もある。これほどの資産を、ただ「将来のために」と眠らせておくことが、本当に賢いやり方なのだろうか。

むしろ、まずは国民年金の積立金を優先的に使い、その後に厚生年金の余剰分を段階的に活用することで、基礎年金の水準を引き上げるべきではないだろうか。そうすれば、年金制度全体の信頼性や納得感は大きく向上するはずだ。こうした積立金の活用は、単に年金制度の改善にとどまらず、経済全体にも良い影響を与える可能性がある。たとえば、給付額の増加や保険料の負担軽減によって、手取り収入が増えれば、消費が活発になり、内需を支える力になる。特に、年金受給者の多くは、もらった年金をほとんど消費に使う傾向が強いため、その経済効果は小さくない。長い目で見れば、国内総生産(GDP)を押し上げ、税収の増加につながることも期待できる。

つまり、積立金を使うことは「減るからダメ」という単純な話ではなく、「うまく使えば循環し、かえって制度が強くなる」ことに目を向けるべきだ。この視点に立てば、年金制度は単なる社会保障の仕組みにとどまらず、経済政策や成長戦略の中核として再評価されるべき存在となるだろう。もちろん、積立金を一気に使い切るようなことを求めているわけではない。大切なのは、「何のために、どんな優先順位で使っていくのか」という、制度全体の設計思想である。たとえば、最低保障年金の創設や、所得が少ない人への重点的な支援、あるいは若い世代への保険料免除枠の拡大など、将来の社会に合った多様な使い方が考えられる。

積立金を「漠然とした将来不安に備える資産」として抱え込むのではなく、「今の暮らしを支え、制度への信頼を取り戻す共通の財産」として使っていくことこそが、制度の成熟と言えるだろう。節約一辺倒でもなく、無理な給付拡大でもない。「使いながら守る」年金制度、そんな柔軟で力強い構想が、政治と社会に求められている。

一方で、基礎年金にあたる国民年金の給付水準は、年におよそ80万円程度と非常に低く、生活保護の基準に近い水準となっている。特に、自営業者や非正規雇用で働く人たちにとっては、老後の暮らしを組み立てることが極めて難しいのが現状だ。こうした中で、「これだけの積立金があるのに、それを使わずに給付を抑えている」という構図に、疑問や不信感を持つ人も少なくない。政府が制度の将来を見通すために行っている財政検証では、経済成長率や物価上昇率を0%と仮定するなど、極端に悲観的な前提が使われている。そのため、制度がすぐに持たなくなるような印象を与え、給付の改善や再分配といった前向きな議論が進みにくくなっている。しかし、仮に年1%の保守的な運用利回りを続けたとしても、積立金は100年後に800兆円近くまで増えるという試算もある。これほどの資産を、ただ「将来のために」と眠らせておくことが、本当に賢いやり方なのだろうか。

むしろ、まずは国民年金の積立金を優先的に使い、その後に厚生年金の余剰分を段階的に活用することで、基礎年金の水準を引き上げるべきではないだろうか。そうすれば、年金制度全体の信頼性や納得感は大きく向上するはずだ。こうした積立金の活用は、単に年金制度の改善にとどまらず、経済全体にも良い影響を与える可能性がある。たとえば、給付額の増加や保険料の負担軽減によって、手取り収入が増えれば、消費が活発になり、内需を支える力になる。特に、年金受給者の多くは、もらった年金をほとんど消費に使う傾向が強いため、その経済効果は小さくない。長い目で見れば、国内総生産(GDP)を押し上げ、税収の増加につながることも期待できる。

つまり、積立金を使うことは「減るからダメ」という単純な話ではなく、「うまく使えば循環し、かえって制度が強くなる」ことに目を向けるべきだ。この視点に立てば、年金制度は単なる社会保障の仕組みにとどまらず、経済政策や成長戦略の中核として再評価されるべき存在となるだろう。もちろん、積立金を一気に使い切るようなことを求めているわけではない。大切なのは、「何のために、どんな優先順位で使っていくのか」という、制度全体の設計思想である。たとえば、最低保障年金の創設や、所得が少ない人への重点的な支援、あるいは若い世代への保険料免除枠の拡大など、将来の社会に合った多様な使い方が考えられる。

積立金を「漠然とした将来不安に備える資産」として抱え込むのではなく、「今の暮らしを支え、制度への信頼を取り戻す共通の財産」として使っていくことこそが、制度の成熟と言えるだろう。節約一辺倒でもなく、無理な給付拡大でもない。「使いながら守る」年金制度、そんな柔軟で力強い構想が、政治と社会に求められている。