食料品消費税0政策の比較 ― 2026年01月25日

読売新聞のインタビューで、高市首相は食料品の消費税率ゼロについて「2年間の時限措置であれば、特例公債に頼らず実施可能」との認識を示した。給付付き税額控除の導入までの経過措置と位置づけ、減税を恒久政策ではなく制度移行の一段階として設計する考えを明らかにした。永田町で繰り広げられる減税論争は、理念の対立というより、政策の成熟度を測る試金石である。高市政権の構想と中道改革連合の政策を並べれば、その差は思想ではなく、準備の深さにあることが見えてくる。

高市構想の特徴は、減税の出口を最初から設計に組み込んでいる点にある。食料品の消費税ゼロは、給付付き税額控除という恒久制度への橋渡しにすぎない。減税は目的ではなく手段であり、制度移行のプロセスとして位置づけられている。この発想は、日本の政治ではむしろ例外的だ。財源論は、より具体的である。食料品にかかる消費税収は年間約5兆円とされる。ゼロ税率を2年間実施すれば、必要財源は単純計算で約10兆円に達する。高市氏が挙げる財源は、税外収入、租税特別措置の見直し、補助金の整理などだが、現実的に積み上げられる規模は年間2〜3兆円程度にとどまると見られる。残る不足分をどう埋めるかが最大の焦点となる。

ここで、高市構想の現実主義が浮かび上がる。租税特別措置や補助金は、これまで「削れない制度」として温存されてきた。しかし、高市案は減税を契機にこれらを見直す方向へと動かすしたたかな意図も含んでいると考えられる。さらに、不足分を税収の自然増で補うという見立ても、単なる願望ではない。来年度のGDP成長率については複数の機関が予測を示しており、名目成長の継続は既に既定路線に近い。景気拡大に伴う税収増を前提に置く発想は、政治的な楽観論というより、マクロ経済の延長線上にある合理的な計算に近い。

これに対し、中道改革連合が掲げる政府系ファンド構想は、設計の甘さを象徴している。外為特別会計は為替安定を目的とする制度であり、株式市場を操作する仕組みではない。しかし、その運用益が国庫に納付され、国債償還に使われているのは事実だ。外為特会は米国債運用を中心に、年3〜5%程度の比較的安定した利回りを確保してきた。これに対し、政府系ファンドが期待できる超過収益は0.5〜1%程度にすぎず、しかも価格変動リスクを伴う。確実に得られる収益を手放し、不確実なリスクを取る政策が、本当に必要なのかという問いは避けられない。

このファンド構想に限らず、中道改革連合の政策全体は、理念は立派でも制度設計が粗い。減税の期限、代替制度への移行条件、財源の優先順位――いずれも明確ではなく、「生活支援」という言葉だけが先行する。数字の裏付けを欠いた政策は、どうしてもスローガンに近づく。

減税は一度始めればやめられない、という批判もある。しかし、その論理を突き詰めれば、あらゆる政策は実行不能になる。給付付き税額控除の完成を終了条件とするなら、減税は制度として終わらせることができる。問題は政治的意思ではなく、設計の精度である。

結局のところ、今回の論争の本質は減税の是非ではない。政策をどこまで技術として構築できているか、その差である。高市構想は、減税をスローガンではなく制度として扱おうとする姿勢を示した。一方、中道改革連合の政策は、理念の正しさに比して、設計の緻密さが決定的に不足している。政治に必要なのは正しさだけではない。用意周到な政策設計である。減税論争が露わにしたのは、その冷酷な現実だった。

高市構想の特徴は、減税の出口を最初から設計に組み込んでいる点にある。食料品の消費税ゼロは、給付付き税額控除という恒久制度への橋渡しにすぎない。減税は目的ではなく手段であり、制度移行のプロセスとして位置づけられている。この発想は、日本の政治ではむしろ例外的だ。財源論は、より具体的である。食料品にかかる消費税収は年間約5兆円とされる。ゼロ税率を2年間実施すれば、必要財源は単純計算で約10兆円に達する。高市氏が挙げる財源は、税外収入、租税特別措置の見直し、補助金の整理などだが、現実的に積み上げられる規模は年間2〜3兆円程度にとどまると見られる。残る不足分をどう埋めるかが最大の焦点となる。

ここで、高市構想の現実主義が浮かび上がる。租税特別措置や補助金は、これまで「削れない制度」として温存されてきた。しかし、高市案は減税を契機にこれらを見直す方向へと動かすしたたかな意図も含んでいると考えられる。さらに、不足分を税収の自然増で補うという見立ても、単なる願望ではない。来年度のGDP成長率については複数の機関が予測を示しており、名目成長の継続は既に既定路線に近い。景気拡大に伴う税収増を前提に置く発想は、政治的な楽観論というより、マクロ経済の延長線上にある合理的な計算に近い。

これに対し、中道改革連合が掲げる政府系ファンド構想は、設計の甘さを象徴している。外為特別会計は為替安定を目的とする制度であり、株式市場を操作する仕組みではない。しかし、その運用益が国庫に納付され、国債償還に使われているのは事実だ。外為特会は米国債運用を中心に、年3〜5%程度の比較的安定した利回りを確保してきた。これに対し、政府系ファンドが期待できる超過収益は0.5〜1%程度にすぎず、しかも価格変動リスクを伴う。確実に得られる収益を手放し、不確実なリスクを取る政策が、本当に必要なのかという問いは避けられない。

このファンド構想に限らず、中道改革連合の政策全体は、理念は立派でも制度設計が粗い。減税の期限、代替制度への移行条件、財源の優先順位――いずれも明確ではなく、「生活支援」という言葉だけが先行する。数字の裏付けを欠いた政策は、どうしてもスローガンに近づく。

減税は一度始めればやめられない、という批判もある。しかし、その論理を突き詰めれば、あらゆる政策は実行不能になる。給付付き税額控除の完成を終了条件とするなら、減税は制度として終わらせることができる。問題は政治的意思ではなく、設計の精度である。

結局のところ、今回の論争の本質は減税の是非ではない。政策をどこまで技術として構築できているか、その差である。高市構想は、減税をスローガンではなく制度として扱おうとする姿勢を示した。一方、中道改革連合の政策は、理念の正しさに比して、設計の緻密さが決定的に不足している。政治に必要なのは正しさだけではない。用意周到な政策設計である。減税論争が露わにしたのは、その冷酷な現実だった。

中道連合の増税なき減税政策 ― 2026年01月23日

「増税なき減税」という甘美な言葉ほど、日本政治を堕落させてきたスローガンはない。その最新版が、立憲民主党と公明党が掲げる新党「中道改革連合」の政策である。食料品の消費税を恒久的にゼロにし、その財源として外貨準備を原資とする政府系ファンド(SWF)を創設し、運用益を充てる——。中道を名乗りながら、その発想は財政の常識から最も遠い。

まず押さえるべきは、日本の外貨準備と外為特会の関係である。外貨準備は主に米国債などで運用され、その利回りは近年3〜5%程度に達している。そして、その運用益はすでに外為特会の収入として計上され、国債償還などに充てられてきた。つまり、米国債の利回りは「余っている財源」ではなく、既存の財政構造の中に組み込まれている。

ここに新たな政府系ファンドを設けたとしても、魔法のように財源が増えるわけではない。ファンドが生み出せるのは、既存の外為特会運用を上回る「超過収益」にすぎない。仮に外貨準備の半分、90兆円をファンドに移し、より積極的な運用を行ったとしても、外為特会の従来収益に対する上積みは、年率でせいぜい1%程度にとどまる。

数字に置き換えれば明白だ。90兆円の1%は9000億円である。一方、食料品の消費税収は年間4〜5兆円規模に達する。必要財源との差は歴然としている。中道改革連合の構想は、計算式の段階で成立していない。

それでもこの政策が掲げられた理由は明白だ。選挙で最も響くのは「痛みのない減税」だからである。しかし、その裏側には財政原理への明確な背信がある。外貨準備とは、為替市場が動揺した際に即座に投入するための国家の最後の防衛線だ。実際、日本は2022年の急激な円安局面で約9兆円の為替介入を行った。危機時には単年で10兆円規模の資金が必要になることも珍しくない。その非常用資金を恒久減税の財源に転用する発想は、財政運営として禁じ手に等しい。

さらに問題なのは、国債との関係である。外貨準備の運用益を減税に回すということは、国債償還に充てる資金を減らすことを意味する。不足分は新たな国債発行で補われる。構造的には「借金で減税する」という倒錯だ。財政規律を語りながら、実態は財政拡張に依存する——これが中道改革連合の政策の本質である。

市場は冷酷だ。外貨準備の価値は「いつでも介入できる」という信認に支えられている。政治目的で拘束されれば、市場はそれを「使えない資金」と判断する。円安が進めば輸入物価は跳ね上がる。円安が10%進めば輸入物価は7〜8%押し上げられる。食料自給率が38%にとどまる日本では、食料品価格の上昇によって減税効果は相殺される。減税のために減税効果を破壊する——中道改革連合の構想は、この自己矛盾を内包している。

国際的に見ても、この発想は孤立している。ノルウェーやシンガポールのSWFでさえ、運用益は財政安定化や将来世代のために使われ、恒久減税には用いられない。外貨準備を政治目的で動員した国は例外なく通貨危機を経験してきた。外貨準備の政治化は通貨の信認を破壊する。これは理論ではなく、歴史の教訓である。

それでも、この政策は選挙で喝采を浴びるかもしれない。しかし、論理の破綻を理解した上で掲げているなら、それは国民を愚弄する行為だ。逆に、本気で実現可能だと信じているなら、財政・金融・為替の基礎理解が欠落している。どちらに転んでも、政党としての政策能力に重大な疑問が残る。

国家財政の王道は奇策ではない。生産性を高め、成長によって税収の自然増を実現することである。外貨準備の超過収益をつまみ食いする政策は、短期的な政治メッセージにはなっても、持続可能な制度設計とは言えない。中道改革連合の消費税ゼロ構想は、改革ではなく財政ポピュリズムの完成形に近い。危険なのは減税そのものではない。減税の名を借りて国家の金融インフラを切り崩そうとする発想そのものにこそ、深刻な問題がある。

まず押さえるべきは、日本の外貨準備と外為特会の関係である。外貨準備は主に米国債などで運用され、その利回りは近年3〜5%程度に達している。そして、その運用益はすでに外為特会の収入として計上され、国債償還などに充てられてきた。つまり、米国債の利回りは「余っている財源」ではなく、既存の財政構造の中に組み込まれている。

ここに新たな政府系ファンドを設けたとしても、魔法のように財源が増えるわけではない。ファンドが生み出せるのは、既存の外為特会運用を上回る「超過収益」にすぎない。仮に外貨準備の半分、90兆円をファンドに移し、より積極的な運用を行ったとしても、外為特会の従来収益に対する上積みは、年率でせいぜい1%程度にとどまる。

数字に置き換えれば明白だ。90兆円の1%は9000億円である。一方、食料品の消費税収は年間4〜5兆円規模に達する。必要財源との差は歴然としている。中道改革連合の構想は、計算式の段階で成立していない。

それでもこの政策が掲げられた理由は明白だ。選挙で最も響くのは「痛みのない減税」だからである。しかし、その裏側には財政原理への明確な背信がある。外貨準備とは、為替市場が動揺した際に即座に投入するための国家の最後の防衛線だ。実際、日本は2022年の急激な円安局面で約9兆円の為替介入を行った。危機時には単年で10兆円規模の資金が必要になることも珍しくない。その非常用資金を恒久減税の財源に転用する発想は、財政運営として禁じ手に等しい。

さらに問題なのは、国債との関係である。外貨準備の運用益を減税に回すということは、国債償還に充てる資金を減らすことを意味する。不足分は新たな国債発行で補われる。構造的には「借金で減税する」という倒錯だ。財政規律を語りながら、実態は財政拡張に依存する——これが中道改革連合の政策の本質である。

市場は冷酷だ。外貨準備の価値は「いつでも介入できる」という信認に支えられている。政治目的で拘束されれば、市場はそれを「使えない資金」と判断する。円安が進めば輸入物価は跳ね上がる。円安が10%進めば輸入物価は7〜8%押し上げられる。食料自給率が38%にとどまる日本では、食料品価格の上昇によって減税効果は相殺される。減税のために減税効果を破壊する——中道改革連合の構想は、この自己矛盾を内包している。

国際的に見ても、この発想は孤立している。ノルウェーやシンガポールのSWFでさえ、運用益は財政安定化や将来世代のために使われ、恒久減税には用いられない。外貨準備を政治目的で動員した国は例外なく通貨危機を経験してきた。外貨準備の政治化は通貨の信認を破壊する。これは理論ではなく、歴史の教訓である。

それでも、この政策は選挙で喝采を浴びるかもしれない。しかし、論理の破綻を理解した上で掲げているなら、それは国民を愚弄する行為だ。逆に、本気で実現可能だと信じているなら、財政・金融・為替の基礎理解が欠落している。どちらに転んでも、政党としての政策能力に重大な疑問が残る。

国家財政の王道は奇策ではない。生産性を高め、成長によって税収の自然増を実現することである。外貨準備の超過収益をつまみ食いする政策は、短期的な政治メッセージにはなっても、持続可能な制度設計とは言えない。中道改革連合の消費税ゼロ構想は、改革ではなく財政ポピュリズムの完成形に近い。危険なのは減税そのものではない。減税の名を借りて国家の金融インフラを切り崩そうとする発想そのものにこそ、深刻な問題がある。

NHK「ビットコイン悪玉論」 ― 2026年01月23日

「やはりビットコインは危険だ」――。NHKスペシャル『File.11 消えた470億円 ビットコイン巨額窃盗事件』を見終えた視聴者の多くが、そうした“予定調和の感想”にたどり着いたとすれば、それは偶然ではない。番組は、そこに至るために周到に設計されていた。2014年、世界最大級の暗号資産取引所マウントゴックスを襲った巨額流出事件。元社長の独白、各国捜査当局の証言、ハッカーの影――素材は一級品であり、編集も巧みだ。国家レベルの陰謀論めいた示唆まで織り交ぜ、ドキュメンタリーとしての“見応え”は確かにあった。だが、その完成度の高さこそが、今回の問題の本質を覆い隠している。

番組が巧妙に避けたのは、ただ一つの「前提」だ。そもそも、ビットコインとは何なのか。2009年に誕生したビットコインは、国家や中央銀行といった強大な管理主体を持たず、数学と暗号技術によって価値の移転を成立させる仕組みとして設計された。ブロックチェーンと呼ばれる分散型台帳により、特定の管理者がいなくとも取引履歴は共有され、改ざんは事実上不可能となる。恣意的な通貨増刷もできない。貨幣の歴史を俯瞰すれば、これは単なる新金融商品ではない。既存の通貨システムに対する、静かだが根源的な挑戦だった。

しかしNスペは、この肝心な技術的背景をほぼ語らない。基礎知識を与えないまま事件だけを見せる。その結果、視聴者の頭の中では、「巨額窃盗」→「ビットコイン」→「危険」という短絡的な連想が、何の抵抗もなく完成する。公共放送が犯した最大の罪は、誤解を生んだことではない。誤解が生まれるよう、前提説明を意図的に放棄した不作為にある。

マウントゴックス事件の実態は、すでに明らかになっている。失われた470億円相当の資産は、ビットコインの仕組みそのものが破られた結果ではない。取引所という“集積点”が管理していた秘密鍵――すなわち資産へのアクセス権――の管理が、致命的なまでに杜撰だったのだ。堅牢な金庫が破られたのではない。警備員が裏口の鍵を放置していただけの話である。その間も、ビットコインのネットワーク自体は一度も止まっていない。事件の最中も、今この瞬間も、淡々とブロックを刻み続けている。だが番組は、「技術の安全性」と「運用の失敗」という決定的な違いを意図的に曖昧にした。結果、視聴者の手元に残ったのは、「暗号資産=得体が知れない危険なもの」という、十年前から何一つ更新されていない恐怖心だけだった。

さらに罪深いのは、暗号資産を犯罪の象徴として描く、その執拗な演出である。ブロックチェーン分析企業のデータによれば、暗号資産取引全体に占める犯罪利用の割合は、近年では1%未満に過ぎない。テロ資金供与やマネーロンダリングの主役は、依然として圧倒的に現金だ。世界で年間数十兆円から数百兆円規模とされるマネロンの大半は、既存の銀行システムと紙幣を介して行われている。だが現金は「日常」に溶け込み、暗号資産だけが“新参者の悪役”として強調される。公共放送がこの歪んだ構図を無批判に再生産することは、果たして「公平」と言えるのか。

現在の暗号資産を取り巻く環境は、マウントゴックス事件当時とは別世界だ。コールドウォレットの常態化、法規制と監査体制の整備、さらにはビットコインETFの上場によって、世界最大の資産運用会社や国家までもが保有を検討する段階に入っている。かつての“怪しい新技術”は、すでに既存金融の内部に組み込まれつつある。

NHKが果たすべき役割は、恐怖を煽ることではない。なぜ世界がこの技術に注目し、どこに本当のリスクがあり、何が革新なのか。その材料を提示し、視聴者が自ら判断できる環境を整えることだ。過去の失敗談だけを切り取り、「危険だ」と叫ぶ。それは報道ではなく、思考停止の押し売りに近い。公共放送がこの姿勢を改めない限り、日本はいつまでも「十年前の亡霊」に怯え続け、技術と金融の進化から取り残されることになるだろう。問われているのは、ビットコインの是非ではない。公共放送が、事実を多角的に伝える意思があるのかという問いだ。

番組が巧妙に避けたのは、ただ一つの「前提」だ。そもそも、ビットコインとは何なのか。2009年に誕生したビットコインは、国家や中央銀行といった強大な管理主体を持たず、数学と暗号技術によって価値の移転を成立させる仕組みとして設計された。ブロックチェーンと呼ばれる分散型台帳により、特定の管理者がいなくとも取引履歴は共有され、改ざんは事実上不可能となる。恣意的な通貨増刷もできない。貨幣の歴史を俯瞰すれば、これは単なる新金融商品ではない。既存の通貨システムに対する、静かだが根源的な挑戦だった。

しかしNスペは、この肝心な技術的背景をほぼ語らない。基礎知識を与えないまま事件だけを見せる。その結果、視聴者の頭の中では、「巨額窃盗」→「ビットコイン」→「危険」という短絡的な連想が、何の抵抗もなく完成する。公共放送が犯した最大の罪は、誤解を生んだことではない。誤解が生まれるよう、前提説明を意図的に放棄した不作為にある。

マウントゴックス事件の実態は、すでに明らかになっている。失われた470億円相当の資産は、ビットコインの仕組みそのものが破られた結果ではない。取引所という“集積点”が管理していた秘密鍵――すなわち資産へのアクセス権――の管理が、致命的なまでに杜撰だったのだ。堅牢な金庫が破られたのではない。警備員が裏口の鍵を放置していただけの話である。その間も、ビットコインのネットワーク自体は一度も止まっていない。事件の最中も、今この瞬間も、淡々とブロックを刻み続けている。だが番組は、「技術の安全性」と「運用の失敗」という決定的な違いを意図的に曖昧にした。結果、視聴者の手元に残ったのは、「暗号資産=得体が知れない危険なもの」という、十年前から何一つ更新されていない恐怖心だけだった。

さらに罪深いのは、暗号資産を犯罪の象徴として描く、その執拗な演出である。ブロックチェーン分析企業のデータによれば、暗号資産取引全体に占める犯罪利用の割合は、近年では1%未満に過ぎない。テロ資金供与やマネーロンダリングの主役は、依然として圧倒的に現金だ。世界で年間数十兆円から数百兆円規模とされるマネロンの大半は、既存の銀行システムと紙幣を介して行われている。だが現金は「日常」に溶け込み、暗号資産だけが“新参者の悪役”として強調される。公共放送がこの歪んだ構図を無批判に再生産することは、果たして「公平」と言えるのか。

現在の暗号資産を取り巻く環境は、マウントゴックス事件当時とは別世界だ。コールドウォレットの常態化、法規制と監査体制の整備、さらにはビットコインETFの上場によって、世界最大の資産運用会社や国家までもが保有を検討する段階に入っている。かつての“怪しい新技術”は、すでに既存金融の内部に組み込まれつつある。

NHKが果たすべき役割は、恐怖を煽ることではない。なぜ世界がこの技術に注目し、どこに本当のリスクがあり、何が革新なのか。その材料を提示し、視聴者が自ら判断できる環境を整えることだ。過去の失敗談だけを切り取り、「危険だ」と叫ぶ。それは報道ではなく、思考停止の押し売りに近い。公共放送がこの姿勢を改めない限り、日本はいつまでも「十年前の亡霊」に怯え続け、技術と金融の進化から取り残されることになるだろう。問われているのは、ビットコインの是非ではない。公共放送が、事実を多角的に伝える意思があるのかという問いだ。

BRAVIAよ、お前もか ― 2026年01月22日

ルンバの中華製移転を嘆いていたら、今度は愛用してきたBRAVIAまでが中国資本の軍門に下ったという報道が飛び込んできた。先日、ソニーがテレビ事業「BRAVIA」を中国TCLとの合弁会社へ移管すると発表したのだ。出資比率はTCL51%、ソニー49%。製品には引き続き「ソニー」「BRAVIA」の名が残るというが、長年ソニーのテレビを買い続けてきた身としては、「BRAVIAよ、お前もか」と呟かずにはいられない。思えばソニーのテレビは、日本の映像技術の象徴だった。小学生の頃に家にあったトリニトロン管、ウォークマンや小型テレビで培われた技術、そして近年ではプレイステーションと連動した映像表現。BRAVIAは単なる家電ではなく、「ソニー=日本の誇り」を体現する存在だった。その看板が、中国メーカーとの合弁という形で存続する。感情的な喪失感が先に立つのは無理もない。

だが、現実はさらに冷酷だ。世界の薄型テレビ市場で、ソニーのシェアは2005年の約9%から2024年には2%台へと縮小した。一方でTCLは10%を超える世界有数のメーカーに成長している。勝敗を分けたのは技術力ではない。量産規模と調達力、そして赤字を恐れずに投資を続けられる体力だ。テレビはもはや「精巧な工芸品」ではなく、「巨大な物流産業」になってしまった。ソニーが選んだのは、その現実を直視した上での延命策である。画質エンジンや映像アルゴリズムといった“頭脳”は自社で守り、製造と調達という“筋肉”はTCLに委ねる。技術流出や安全保障の懸念は当然あるが、それを理由に単独路線を貫ける体力は、もはや残っていなかったというのが本音だろう。

振り返れば、日本のテレビ産業はすでに瓦解している。日立は撤退し、東芝はハイセンスに売却、シャープは鴻海傘下、パナソニックも存続を迷い続けてきた。ソニーだけが「高付加価値路線」で踏みとどまっているかのように見えたが、その実態は、敗北を先送りしていただけだったのかもしれない。それでも今回の決断を、単なる「身売り」や「屈服」と切り捨てるのは短絡的だ。市場構造が変わった以上、勝ち方を変えるしかない。問題は別のところにある。日本企業はいつも、勝てなくなってからようやくルール変更に気づく。その間に、主導権はすべて他国に渡っている。

BRAVIAは生き残るだろう。だが、それはもはや「日本のテレビ」ではない。ブランドは残り、技術も残る。しかし、産業としての主導権は完全に手放した。その現実を直視せず、「合理的判断だった」と自分たちを慰める限り、日本のものづくりは同じ敗北を何度でも繰り返す。敗北そのものよりも、敗北を敗北と認めるのが遅すぎたこと――そこにこそ、日本企業の本当の敗因がある。

だが、現実はさらに冷酷だ。世界の薄型テレビ市場で、ソニーのシェアは2005年の約9%から2024年には2%台へと縮小した。一方でTCLは10%を超える世界有数のメーカーに成長している。勝敗を分けたのは技術力ではない。量産規模と調達力、そして赤字を恐れずに投資を続けられる体力だ。テレビはもはや「精巧な工芸品」ではなく、「巨大な物流産業」になってしまった。ソニーが選んだのは、その現実を直視した上での延命策である。画質エンジンや映像アルゴリズムといった“頭脳”は自社で守り、製造と調達という“筋肉”はTCLに委ねる。技術流出や安全保障の懸念は当然あるが、それを理由に単独路線を貫ける体力は、もはや残っていなかったというのが本音だろう。

振り返れば、日本のテレビ産業はすでに瓦解している。日立は撤退し、東芝はハイセンスに売却、シャープは鴻海傘下、パナソニックも存続を迷い続けてきた。ソニーだけが「高付加価値路線」で踏みとどまっているかのように見えたが、その実態は、敗北を先送りしていただけだったのかもしれない。それでも今回の決断を、単なる「身売り」や「屈服」と切り捨てるのは短絡的だ。市場構造が変わった以上、勝ち方を変えるしかない。問題は別のところにある。日本企業はいつも、勝てなくなってからようやくルール変更に気づく。その間に、主導権はすべて他国に渡っている。

BRAVIAは生き残るだろう。だが、それはもはや「日本のテレビ」ではない。ブランドは残り、技術も残る。しかし、産業としての主導権は完全に手放した。その現実を直視せず、「合理的判断だった」と自分たちを慰める限り、日本のものづくりは同じ敗北を何度でも繰り返す。敗北そのものよりも、敗北を敗北と認めるのが遅すぎたこと――そこにこそ、日本企業の本当の敗因がある。

中国GDP「5%成長」?? ― 2026年01月21日

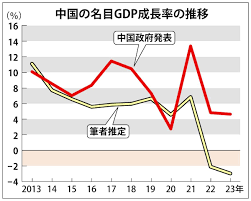

中国国家統計局が発表した「2025年GDP・実質5%成長」。この数字を真に受ける市場関係者は、もはや世界のどこにもいない。これはもはや誇張や楽観の類ではなく、共産党体制の正当性を維持するための「政治的ノルマ」が生んだ、国家ぐるみの数字作りの産物と見るほかない。最大の矛盾は、経済の屋台骨である不動産セクターの致命的な機能不全だ。不動産関連負債は1800兆~2400兆円に達し、その半数近くが不良債権化していると推計される。GDPの3割を占める巨大産業が瓦解し、固定資産投資が統計開始以来初のマイナス、不動産開発投資が17%減という惨状の中で、どうして5%もの成長が可能か。沈没寸前の船で「航行は順調」とアナウンスするに等しい欺瞞である。

この歪みは若年層の絶望に直結している。当局は不都合な実数(20~30%とされる失業率)の公表を停止したが、これは単なる景気後退ではなく「社会構造の破綻」を意味する。若者が将来を奪われた国で、統計上の数字だけが踊る。その正体は、民間部門の冷え込みを政府支出で強引に埋めた「補填成長」であり、将来への負債の先送りに過ぎない。

特筆すべきは、家計への打撃の深刻さだ。資産の7割を不動産に依存する国民にとって、価格下落は即座に消費の凍結を招く。可処分所得が伸び悩み、内需が氷河期を迎える一方で、軍事費だけが聖域として膨張を続ける。民生を削り軍備を優先する国家が、健全な経済発展を語る資格はない。政府は宇宙や半導体などの「新産業」を喧伝するが、それらが不動産崩壊による巨大な欠落を補うには、規模も時間も絶望的に足りない。

海外資本はこの「中身のない看板」を見抜き、既に出口へと殺到している。2023年の直接投資は45年ぶりの純流出。これは政治的圧力の結果ではなく、統計の信頼性を失った市場から資金が逃避するという「投資の鉄則」に従ったまでだ。こうした冷徹な現実を前に、日本の大手メディアは明らかに腰が引けている。外交的配慮や企業への忖度という「空気」に支配され、隣国で進む地殻変動を正面から分析しようとしない。中国が日本に対して内政干渉を行っている事実には目を瞑り、総理の発言だけを槍玉にあげる一方で、危機的な中国経済の実態すら報じようとしないのは、常識的に考えても理解しがたい。

中国経済は既に「ゼロ成長」、あるいはマイナス圏にあると見るべきだ。信認を失った統計は、いずれ市場と国際社会からその国を排除する。日本はこの「隣国の崩壊」を対岸の火事としてではなく、サプライチェーンの再構築と脱依存を完遂するための、ラストチャンスとして捉え直すべきである。

この歪みは若年層の絶望に直結している。当局は不都合な実数(20~30%とされる失業率)の公表を停止したが、これは単なる景気後退ではなく「社会構造の破綻」を意味する。若者が将来を奪われた国で、統計上の数字だけが踊る。その正体は、民間部門の冷え込みを政府支出で強引に埋めた「補填成長」であり、将来への負債の先送りに過ぎない。

特筆すべきは、家計への打撃の深刻さだ。資産の7割を不動産に依存する国民にとって、価格下落は即座に消費の凍結を招く。可処分所得が伸び悩み、内需が氷河期を迎える一方で、軍事費だけが聖域として膨張を続ける。民生を削り軍備を優先する国家が、健全な経済発展を語る資格はない。政府は宇宙や半導体などの「新産業」を喧伝するが、それらが不動産崩壊による巨大な欠落を補うには、規模も時間も絶望的に足りない。

海外資本はこの「中身のない看板」を見抜き、既に出口へと殺到している。2023年の直接投資は45年ぶりの純流出。これは政治的圧力の結果ではなく、統計の信頼性を失った市場から資金が逃避するという「投資の鉄則」に従ったまでだ。こうした冷徹な現実を前に、日本の大手メディアは明らかに腰が引けている。外交的配慮や企業への忖度という「空気」に支配され、隣国で進む地殻変動を正面から分析しようとしない。中国が日本に対して内政干渉を行っている事実には目を瞑り、総理の発言だけを槍玉にあげる一方で、危機的な中国経済の実態すら報じようとしないのは、常識的に考えても理解しがたい。

中国経済は既に「ゼロ成長」、あるいはマイナス圏にあると見るべきだ。信認を失った統計は、いずれ市場と国際社会からその国を排除する。日本はこの「隣国の崩壊」を対岸の火事としてではなく、サプライチェーンの再構築と脱依存を完遂するための、ラストチャンスとして捉え直すべきである。

食料品0%のチキンレース ― 2026年01月20日

高市首相が衆院解散に踏み切る構えを見せた瞬間、永田町の空気は一変した。合言葉は「消費税ゼロ」。この言葉ほど、政治家の判断力を一斉に鈍らせる魔法の呪文も珍しい。公明党は立憲民主党と組む新党「中道改革連合」で〈食料品の消費税・恒久ゼロ〉を掲げ、自民党も〈飲食料品0%を2年間限定〉で対抗。立民も「時限ゼロ」から恒久減税へと看板を掛け替え、各党が競うようにゼロを叫び始めた。だが冷静に見れば、その違いは「いつまでゼロにするか」という一点にすぎない。政策論争というより、期間設定をめぐるチキンレースである。そんな中で、かえって際立つのが国民民主党だ。彼らだけが一貫して「消費税5%」を掲げている。ゼロでもなければ、時限でもない。一見地味だが、この数字こそ最も現実的な選択肢ではないのか。

そもそも、食料品だけをゼロにして物価は本当に下がるのか。家計支出に占める食料品の割合は25%前後にすぎず、物価全体を押し下げる力は限定的だ。しかも食料品は価格弾力性が低い。減税しても消費が大きく伸びるわけではない。値札変更を嫌う小売現場、物流費や原材料費の高止まりを考えれば、減税分がそのまま価格に反映される保証はない。低所得層支援としての意味はあっても、物価対策としては「効いた気がする」程度にとどまる。

さらに問題なのが、各党が好む「期間限定減税」である。期限前には駆け込み需要が発生し、価格はむしろ上がる。終了後には反動減が起き、企業は利益確保のため値上げに動く。減税分の転嫁は不完全なまま、値上げだけが残る――そんな最悪の展開すら現実的だ。時限措置は政治的には派手だが、経済的には不安定要因でしかない。

議論を突き詰めれば、結論は単純だ。消費税全体を恒久的に5%へ戻す。それが最も合理的である。消費税はほぼすべての財・サービスにかかるため、CPI全体に直接作用し、物価抑制効果は最大だ。恒久措置なら企業も長期的な価格戦略を描け、減税分は価格に反映されやすい。逆進性の緩和効果も大きく、低所得層から中間層まで幅広く恩恵が及ぶ。ここで、国民民主が掲げる「5%」は、最も筋の通った減税案として浮かび上がる。

財務省は決まって「一度下げたら戻せない」と反対する。だが、その前提自体が誤っている。消費税は景気回復期であっても経済の重しにしかならず、本来、引き上げる必要のある税ではないからだ。1997年、2014年、2019年――消費税率引き上げのたびに、景気は腰折れし、賃金と消費の回復は途中で断ち切られてきた。これは偶然ではない。消費税は家計の可処分所得を直接削り、需要を冷やす性格を持つ。成長を促す局面でこの税を重くすれば、経済が失速するのは当然である。つまり「戻せない」のは制度の問題ではない。経済運営上、引き上げる合理性が乏しいという結論に、過去の経験が繰り返し行き着いているだけの話だ。

景気刺激は消費税減税で行い、財源調整は所得税と法人税で担う。この役割分担を明確にすれば、消費税5%の恒久減税は決して無謀ではない。それでも永田町は、分かりやすい「ゼロ」という言葉にすがり、小手先の時限策で票を取りに行く。だが本当に国民生活に寄り添うのは、派手なゼロではなく、地味だが確実に効く「消費税5%恒久減税」なのかもしれない。政治がその現実に正面から向き合う日は、まだ先のようである。

そもそも、食料品だけをゼロにして物価は本当に下がるのか。家計支出に占める食料品の割合は25%前後にすぎず、物価全体を押し下げる力は限定的だ。しかも食料品は価格弾力性が低い。減税しても消費が大きく伸びるわけではない。値札変更を嫌う小売現場、物流費や原材料費の高止まりを考えれば、減税分がそのまま価格に反映される保証はない。低所得層支援としての意味はあっても、物価対策としては「効いた気がする」程度にとどまる。

さらに問題なのが、各党が好む「期間限定減税」である。期限前には駆け込み需要が発生し、価格はむしろ上がる。終了後には反動減が起き、企業は利益確保のため値上げに動く。減税分の転嫁は不完全なまま、値上げだけが残る――そんな最悪の展開すら現実的だ。時限措置は政治的には派手だが、経済的には不安定要因でしかない。

議論を突き詰めれば、結論は単純だ。消費税全体を恒久的に5%へ戻す。それが最も合理的である。消費税はほぼすべての財・サービスにかかるため、CPI全体に直接作用し、物価抑制効果は最大だ。恒久措置なら企業も長期的な価格戦略を描け、減税分は価格に反映されやすい。逆進性の緩和効果も大きく、低所得層から中間層まで幅広く恩恵が及ぶ。ここで、国民民主が掲げる「5%」は、最も筋の通った減税案として浮かび上がる。

財務省は決まって「一度下げたら戻せない」と反対する。だが、その前提自体が誤っている。消費税は景気回復期であっても経済の重しにしかならず、本来、引き上げる必要のある税ではないからだ。1997年、2014年、2019年――消費税率引き上げのたびに、景気は腰折れし、賃金と消費の回復は途中で断ち切られてきた。これは偶然ではない。消費税は家計の可処分所得を直接削り、需要を冷やす性格を持つ。成長を促す局面でこの税を重くすれば、経済が失速するのは当然である。つまり「戻せない」のは制度の問題ではない。経済運営上、引き上げる合理性が乏しいという結論に、過去の経験が繰り返し行き着いているだけの話だ。

景気刺激は消費税減税で行い、財源調整は所得税と法人税で担う。この役割分担を明確にすれば、消費税5%の恒久減税は決して無謀ではない。それでも永田町は、分かりやすい「ゼロ」という言葉にすがり、小手先の時限策で票を取りに行く。だが本当に国民生活に寄り添うのは、派手なゼロではなく、地味だが確実に効く「消費税5%恒久減税」なのかもしれない。政治がその現実に正面から向き合う日は、まだ先のようである。

グリーンランドは誰が守るのか ― 2026年01月19日

トランプ米大統領は、デンマーク自治領グリーンランドを米国の戦略的管理下に置く構想を本格化させ、反対するデンマークやドイツ、フランスなど欧州8カ国に対し、段階的な高関税を課すと発表した。2月から10%、6月から25%。露骨だが計算された「関税外交」である。トランプ氏は「中国とロシアがグリーンランドを狙っている。デンマークには対処できない。世界の平和がかかっている」と断じ、関税を交渉カードに安全保障最優先の姿勢を隠そうともしない。欧州側は「脅しは受け入れられない」と反発するが、米国は一歩も引かない。

この問題を、トランプ流の乱暴なディールや米欧対立として処理するのは危険だ。グリーンランドは北極圏と北大西洋の結節点に位置し、米国本土に最短距離で迫る戦略拠点である。いわば“北のキューバ”。ここに中ロが浸透すれば、極超音速兵器や原潜によって米国の北側防衛は一気に不安定化する。米国が北で縛られれば、NATO全体は自動的に弱体化し、バルト三国や北欧はロシアの既成事実化に抗えなくなる。グリーンランドの帰趨は、欧州の安全保障そのものを左右する。

にもかかわらず、欧州の議論は驚くほど観念的だ。「独立の権利」や「米国の横暴」が声高に語られる一方で、最も重要な問い――誰が、現実に守るのか――が巧妙に避けられている。デンマークは人口・軍事力ともに限られ、単独でグリーンランドを防衛する能力はない。NATOは合議体であり、危機時の決断は遅れる。この構図は、曖昧な安全保障が侵略を招いたウクライナで、すでに痛いほど示されたはずだ。

さらに見逃されているのが、欧州自身の過去の判断である。2010年代後半、中国が「一帯一路」を掲げて北極圏への関与を強めた時期、デンマークは米国の影響力拡大を警戒するあまり、グリーンランドへの関与を意図的に抑制した。その結果、米欧資本は慎重姿勢に転じ、同時期に積極姿勢を示した中国資本だけが入り込める環境を、欧州自らが作り出した。本土コペンハーゲンであれば拒否したであろう投資を、周縁と見なした地域では容認するという二重基準である。欧州メディアはこの経緯にほとんど触れず、米国批判へと論点をずらすことで、責任の所在を曖昧にしてきた。

議論をさらに歪めているのが、米国管理下に入った場合の現実的な利益が語られない点だ。ハワイやグアムは、米連邦政府から巨額の財政支援を受けており、一人当たりではデンマークがグリーンランドに拠出している支援の約2倍に達する。医療、教育、インフラ、防災、治安――自治体単独では不可能な分野を、米国は制度として支えている。一方、デンマークの補助金は年間約700億円にとどまり、将来投資を賄う余力は乏しい。

結局のところ、グリーンランド問題の本質は理想論ではない。北極圏の安全保障と、その莫大なコストを誰が引き受けるのかという冷酷な現実である。独立論の肥大化や米国批判の過剰は、結果として中ロの戦略的利益を押し広げるだけだ。最終的に判断するのはグリーンランドの市民だが、十分な情報が示されないままの選択は、再び取り返しのつかない結果を招きかねない。トランプの強硬さを笑う前に、欧州が直視すべき問いは、そこにある。

この問題を、トランプ流の乱暴なディールや米欧対立として処理するのは危険だ。グリーンランドは北極圏と北大西洋の結節点に位置し、米国本土に最短距離で迫る戦略拠点である。いわば“北のキューバ”。ここに中ロが浸透すれば、極超音速兵器や原潜によって米国の北側防衛は一気に不安定化する。米国が北で縛られれば、NATO全体は自動的に弱体化し、バルト三国や北欧はロシアの既成事実化に抗えなくなる。グリーンランドの帰趨は、欧州の安全保障そのものを左右する。

にもかかわらず、欧州の議論は驚くほど観念的だ。「独立の権利」や「米国の横暴」が声高に語られる一方で、最も重要な問い――誰が、現実に守るのか――が巧妙に避けられている。デンマークは人口・軍事力ともに限られ、単独でグリーンランドを防衛する能力はない。NATOは合議体であり、危機時の決断は遅れる。この構図は、曖昧な安全保障が侵略を招いたウクライナで、すでに痛いほど示されたはずだ。

さらに見逃されているのが、欧州自身の過去の判断である。2010年代後半、中国が「一帯一路」を掲げて北極圏への関与を強めた時期、デンマークは米国の影響力拡大を警戒するあまり、グリーンランドへの関与を意図的に抑制した。その結果、米欧資本は慎重姿勢に転じ、同時期に積極姿勢を示した中国資本だけが入り込める環境を、欧州自らが作り出した。本土コペンハーゲンであれば拒否したであろう投資を、周縁と見なした地域では容認するという二重基準である。欧州メディアはこの経緯にほとんど触れず、米国批判へと論点をずらすことで、責任の所在を曖昧にしてきた。

議論をさらに歪めているのが、米国管理下に入った場合の現実的な利益が語られない点だ。ハワイやグアムは、米連邦政府から巨額の財政支援を受けており、一人当たりではデンマークがグリーンランドに拠出している支援の約2倍に達する。医療、教育、インフラ、防災、治安――自治体単独では不可能な分野を、米国は制度として支えている。一方、デンマークの補助金は年間約700億円にとどまり、将来投資を賄う余力は乏しい。

結局のところ、グリーンランド問題の本質は理想論ではない。北極圏の安全保障と、その莫大なコストを誰が引き受けるのかという冷酷な現実である。独立論の肥大化や米国批判の過剰は、結果として中ロの戦略的利益を押し広げるだけだ。最終的に判断するのはグリーンランドの市民だが、十分な情報が示されないままの選択は、再び取り返しのつかない結果を招きかねない。トランプの強硬さを笑う前に、欧州が直視すべき問いは、そこにある。

中道改革連合の計算式 ― 2026年01月18日

政界ではしばしば、実体よりも言葉が先行する。「中道改革連合」も、その典型と言ってよい。立憲民主党と公明党が手を組み、高市政権に対抗する――構図だけを見れば分かりやすい。だが、総選挙を数字と制度、そして現場の空気まで含めて検証していくと、この構想は勝利の戦略というより、敗北を先送りするための仮設物に近いことが見えてくる。

まず高市政権下の自民党である。石破政権期に四散した支持層を、「分かりやすい保守」の旗印で一定程度回収しつつあるのは事実だ。参政党に流れていた票は小選挙区では徐々に戻すだろう。一方で、比例区において自民党と書く有権者が急増しているわけではない。結果として、自民は小選挙区で取り戻し、比例では大きく伸びず参院選の参政票がそのまま残って数議席上積むだろう。比例投票先ベースの各種世論調査と青木率を踏まえれば、自民党の議席は、単独過半数233には届き、概ね240台から260前後に収れんする可能性が高い。

問題は、対抗軸とされる中道改革連合だ。立民と公明が組めば票は足し算になる――そうした期待が語られる。たしかに、自民が勝ち、立民が次点につけていた選挙区では、公明票が自民から外れ立民に回れば逆転が起きうる。基礎票を自民5、立民5、公明1とすれば6対5が5対6に転じ、基礎票差が2でも理論上は逆転が成立する。

こうした単純化したモデルを全国に当てはめれば、条件が理想的にそろった場合、最大で数十選挙区規模の逆転が理論上は想定できる。だが、ここには重大な前提抜けがある。共産党との選挙協力が外れる点だ。立民が次点につけていた多くの選挙区は、共産票を含めて初めて「接戦」になっていた。これを差し引けば、逆転の射程に入るのは、多く見積もっても30前後、場合によってはそれ以下にとどまる。式にすれば、

(立民得票+公明由来票)− 共産票 > 自民得票 − 公明由来票

という条件を満たす必要がある。

さらに見落とされがちなのが、公明票の「移動率」である。自公連立時ですら、公明支持層の票が自民候補に100%流れていたわけではない。与党が好調な局面で7割前後、支持率が低迷すれば5割にも届かなかった。まして急造の選挙互助体制において、立民候補に自民時代並みの公明票が安定的に流れると見るのは、現実的とは言い難い。

「半年前まで仏敵としてきた立民を応援し、20数年も連れ添ってきた自民を袖にする。理屈では分かっても、心がついていかない」。学会員の中には、こうした違和感を率直に語る声も少なくない。これは反乱ではない。長年積み重ねてきた価値観が、簡単には上書きできないという、ごく自然な反応である。

過去の投票行動や現場の声を踏まえれば、立民候補に安定的に移動する公明票は、楽観的に見ても過半には届かず、状況次第では3割前後にとどまる可能性が高い。その結果、小選挙区での逆転可能数は当初想定の半分以下に縮む。中道改革連合の成否を左右するのは小選挙区だが、その条件は整っていない。

比例区について立民と公明が現在保有する比例議席は合計でおよそ60台半ばだ。比例投票先ベースの支持率を見る限り、両党が連合を組んだからといって、この総量が増える兆しはなく、現状の支持率ではむしろ減らす方向だ。内部の変動は、公明の現有議席分を確保する約束ならば、元立民議員が割を食うという構図が予想される。

つまり、中道改革連合が議席を伸ばせるかどうかは、比例ではなく小選挙区の競り合いに尽きる。しかし、政権支持率が高止まりし、接戦区そのものが減少する局面では、その勝負どころ自体が限られる。描かれた「逆転の連鎖」は、現実の選挙地図では再現されにくい。

公明党にとって最優先事項は、小選挙区の勝敗以上に比例での現有議席維持だ。これは合理的な判断だが、その分、立民側が小選挙区で大胆に踏み込める余地は狭まる。条件が重なれば、中道連合としての求心力が維持できない130議席台まで後退するシナリオも、確率論としては排除できない。

一方で、静かに存在感を増しているのが国民民主党である。ガソリン減税と所得税減税を掲げ、それを実際に通した点は大きい。比例投票先ベースの支持率は立民に肉薄し、維新を上回る調査もある。この水準が維持され、候補者擁立が進めば、30台半ばの議席規模が視野に入る局面にある。

維新は比例で国民民主への中間層流出が響く一方、大阪の小選挙区を死守し大きくは動かないが、与党内で選挙調整をしないのなら高市人気に何人か跳ね飛ばされる可能性がある。共産党は立民との協力がなく、小選挙区での見せ場は乏しく、比例でも支持層の高齢化とれいわへの流出が進み、数議席規模にとどまる可能性が高い。ただ、中道連合に失望した立民比例票が流れ込み議席数を維持する可能性もゼロではない。

結局、中道改革連合は「再編の結果」ではなく、「再編を先送りするための仮設ステージ」にすぎない。比例は減らし、小選挙区で勝ち切る条件も乏しい。選挙が終われば仮設は撤去され、残るのは次の再編圧力だ。立民にかかる解体圧力、労働界の再編、そして国民民主を軸とした次の勢力配置――本当の勝負は、そこから始まる。

数字は嘘をつかない。嘘をつくのは、いつも物語のほうである。

まず高市政権下の自民党である。石破政権期に四散した支持層を、「分かりやすい保守」の旗印で一定程度回収しつつあるのは事実だ。参政党に流れていた票は小選挙区では徐々に戻すだろう。一方で、比例区において自民党と書く有権者が急増しているわけではない。結果として、自民は小選挙区で取り戻し、比例では大きく伸びず参院選の参政票がそのまま残って数議席上積むだろう。比例投票先ベースの各種世論調査と青木率を踏まえれば、自民党の議席は、単独過半数233には届き、概ね240台から260前後に収れんする可能性が高い。

問題は、対抗軸とされる中道改革連合だ。立民と公明が組めば票は足し算になる――そうした期待が語られる。たしかに、自民が勝ち、立民が次点につけていた選挙区では、公明票が自民から外れ立民に回れば逆転が起きうる。基礎票を自民5、立民5、公明1とすれば6対5が5対6に転じ、基礎票差が2でも理論上は逆転が成立する。

こうした単純化したモデルを全国に当てはめれば、条件が理想的にそろった場合、最大で数十選挙区規模の逆転が理論上は想定できる。だが、ここには重大な前提抜けがある。共産党との選挙協力が外れる点だ。立民が次点につけていた多くの選挙区は、共産票を含めて初めて「接戦」になっていた。これを差し引けば、逆転の射程に入るのは、多く見積もっても30前後、場合によってはそれ以下にとどまる。式にすれば、

(立民得票+公明由来票)− 共産票 > 自民得票 − 公明由来票

という条件を満たす必要がある。

さらに見落とされがちなのが、公明票の「移動率」である。自公連立時ですら、公明支持層の票が自民候補に100%流れていたわけではない。与党が好調な局面で7割前後、支持率が低迷すれば5割にも届かなかった。まして急造の選挙互助体制において、立民候補に自民時代並みの公明票が安定的に流れると見るのは、現実的とは言い難い。

「半年前まで仏敵としてきた立民を応援し、20数年も連れ添ってきた自民を袖にする。理屈では分かっても、心がついていかない」。学会員の中には、こうした違和感を率直に語る声も少なくない。これは反乱ではない。長年積み重ねてきた価値観が、簡単には上書きできないという、ごく自然な反応である。

過去の投票行動や現場の声を踏まえれば、立民候補に安定的に移動する公明票は、楽観的に見ても過半には届かず、状況次第では3割前後にとどまる可能性が高い。その結果、小選挙区での逆転可能数は当初想定の半分以下に縮む。中道改革連合の成否を左右するのは小選挙区だが、その条件は整っていない。

比例区について立民と公明が現在保有する比例議席は合計でおよそ60台半ばだ。比例投票先ベースの支持率を見る限り、両党が連合を組んだからといって、この総量が増える兆しはなく、現状の支持率ではむしろ減らす方向だ。内部の変動は、公明の現有議席分を確保する約束ならば、元立民議員が割を食うという構図が予想される。

つまり、中道改革連合が議席を伸ばせるかどうかは、比例ではなく小選挙区の競り合いに尽きる。しかし、政権支持率が高止まりし、接戦区そのものが減少する局面では、その勝負どころ自体が限られる。描かれた「逆転の連鎖」は、現実の選挙地図では再現されにくい。

公明党にとって最優先事項は、小選挙区の勝敗以上に比例での現有議席維持だ。これは合理的な判断だが、その分、立民側が小選挙区で大胆に踏み込める余地は狭まる。条件が重なれば、中道連合としての求心力が維持できない130議席台まで後退するシナリオも、確率論としては排除できない。

一方で、静かに存在感を増しているのが国民民主党である。ガソリン減税と所得税減税を掲げ、それを実際に通した点は大きい。比例投票先ベースの支持率は立民に肉薄し、維新を上回る調査もある。この水準が維持され、候補者擁立が進めば、30台半ばの議席規模が視野に入る局面にある。

維新は比例で国民民主への中間層流出が響く一方、大阪の小選挙区を死守し大きくは動かないが、与党内で選挙調整をしないのなら高市人気に何人か跳ね飛ばされる可能性がある。共産党は立民との協力がなく、小選挙区での見せ場は乏しく、比例でも支持層の高齢化とれいわへの流出が進み、数議席規模にとどまる可能性が高い。ただ、中道連合に失望した立民比例票が流れ込み議席数を維持する可能性もゼロではない。

結局、中道改革連合は「再編の結果」ではなく、「再編を先送りするための仮設ステージ」にすぎない。比例は減らし、小選挙区で勝ち切る条件も乏しい。選挙が終われば仮設は撤去され、残るのは次の再編圧力だ。立民にかかる解体圧力、労働界の再編、そして国民民主を軸とした次の勢力配置――本当の勝負は、そこから始まる。

数字は嘘をつかない。嘘をつくのは、いつも物語のほうである。

大阪出直しダブル選挙 ― 2026年01月17日

総選挙と同日に実施される可能性がある大阪府知事・大阪市長の出直しダブル選挙をめぐり、自民党大阪府連は警戒感を強めている。日本維新の会が、選挙を通じて大阪都構想の是非を改めて争点化しようとしていることに対し、自民側は「国の制度として議論される副首都構想と、大阪市を廃止・再編する都構想は本来別次元の問題だ」と指摘する。そのうえで、過去2度にわたり住民投票で否決された経緯を踏まえ、「ダブル選挙という形で都構想の民意を改めて問うのは時期尚早だ」と牽制している。

もっとも、この「時期尚早」という言葉ほど、政治の世界で都合よく使われる表現もない。本当に議論の成熟を欠いているから早すぎるのか。それとも、今このタイミングで争点化されること自体が不都合なだけなのか。そこを意図的に曖昧にしたままでは、賛否の前提となる論点整理そのものが置き去りにされ、議論は容易に本質を外れてしまう。

そもそも今回の争点は、都構想という制度の細部を市民にもう一度“理解させる”ことではない。大阪ではすでに二度、住民投票という極めて重いプロセスを通じて賛否が問われ、その過程で制度論は出尽くしている。いま改めて問われているのは、「二度否決され、政治的に区切りをつけたテーマに、それでも再挑戦する覚悟があるのか」という政治の姿勢そのものだ。今回の選挙で市民が判断するのは、制度の設計図ではなく、再挑戦を引き受ける政治の腹の据わり方である。

結局のところ、副首都を名実ともに機能させようとすれば、現行の自治体制度の延長線上だけでは限界がある。府と市が並立し、それぞれが独立した権限を持つ現行制度のままでは、広域行政の意思決定は分散し、東京に匹敵する中枢機能を担う都市運営は現実的とは言い難い。その限界をどう突破するかという問題意識の中で積み上げられてきたのが、大阪都構想で議論された行政機構改革の考え方だ。基礎自治体の役割を明確にし、広域政策や都市戦略を一元的に担う――この発想は、住民投票で否決されたからといって無意味になったわけではない。副首都を本気で掲げる以上、避けて通れない論点だ。

副首都制度は、その入口としての枠組みにすぎない。実際に機能する副首都をつくるには、都構想で議論されたような権限整理や行政再編を、何らかの形で取り込まざるを得ない。制度としては別物でも、現実の都市運営という観点では、副首都と都構想は切り離せない関係にある。

この延長線上にあるのが、吉村洋文知事が繰り返し語ってきた「道州制まで見通した自治体再編論」だ。都構想はゴールではなく通過点にすぎず、最終的には国・道州・基礎自治体という三層構造へ移行し、中央集権型の国家運営から脱却する――この構想は、短期的な選挙対策というより、日本の統治機構そのものを問い直す長期ビジョンに近い。

この視点に立てば、「副首都制度と都構想は別だから、同時に問うのはおかしい」という自民府連の主張が出てくるのは、政党としての立場を考えれば理解できなくもない。だが、問題は、改革を旗印にしてきた維新の内部からも、同じ言葉をなぞるような異論や難癖が出ている点だ。制度の方向性を共有してきたはずの議員が、「時期尚早」という曖昧な言葉に逃げ込む姿は、率直に言って情けない。

住民投票には制度設計、条例整備、周知期間といった長い準備が必要で、最低でも1年から1年半はかかる。今回のダブル選挙は制度の是非を即断させる場ではなく、「再挑戦に踏み出すかどうか」を市民に問うための入口にすぎない。その前提を理解しながら腰が引けるのだとすれば、それは制度論ではなく、選挙日程への配慮にすぎない。

確かに、議員にとってダブル選挙は厄介だ。総選挙が迫れば地元活動は圧迫され、メディアの注目も首長選に奪われる。しかし、自治体再編や道州制は、目先の選挙事情とは別の時間軸で考えるべきテーマである。東京一極集中を是正し、複数の極を持つ国へと転換するには、現行制度のままでは限界がある。

ダブル選挙が突きつけているのは、制度の是非以上に、「この国の統治構造を変える覚悟があるのか」という問いだ。反対する自由はある。しかし、改革を掲げてきた側が曖昧な言葉で議論から退くなら、それは有権者への裏切りに近い。大阪で問われているのは、誰が本気で未来の構造改革に向き合うのか、その覚悟が問われている。

もっとも、この「時期尚早」という言葉ほど、政治の世界で都合よく使われる表現もない。本当に議論の成熟を欠いているから早すぎるのか。それとも、今このタイミングで争点化されること自体が不都合なだけなのか。そこを意図的に曖昧にしたままでは、賛否の前提となる論点整理そのものが置き去りにされ、議論は容易に本質を外れてしまう。

そもそも今回の争点は、都構想という制度の細部を市民にもう一度“理解させる”ことではない。大阪ではすでに二度、住民投票という極めて重いプロセスを通じて賛否が問われ、その過程で制度論は出尽くしている。いま改めて問われているのは、「二度否決され、政治的に区切りをつけたテーマに、それでも再挑戦する覚悟があるのか」という政治の姿勢そのものだ。今回の選挙で市民が判断するのは、制度の設計図ではなく、再挑戦を引き受ける政治の腹の据わり方である。

結局のところ、副首都を名実ともに機能させようとすれば、現行の自治体制度の延長線上だけでは限界がある。府と市が並立し、それぞれが独立した権限を持つ現行制度のままでは、広域行政の意思決定は分散し、東京に匹敵する中枢機能を担う都市運営は現実的とは言い難い。その限界をどう突破するかという問題意識の中で積み上げられてきたのが、大阪都構想で議論された行政機構改革の考え方だ。基礎自治体の役割を明確にし、広域政策や都市戦略を一元的に担う――この発想は、住民投票で否決されたからといって無意味になったわけではない。副首都を本気で掲げる以上、避けて通れない論点だ。

副首都制度は、その入口としての枠組みにすぎない。実際に機能する副首都をつくるには、都構想で議論されたような権限整理や行政再編を、何らかの形で取り込まざるを得ない。制度としては別物でも、現実の都市運営という観点では、副首都と都構想は切り離せない関係にある。

この延長線上にあるのが、吉村洋文知事が繰り返し語ってきた「道州制まで見通した自治体再編論」だ。都構想はゴールではなく通過点にすぎず、最終的には国・道州・基礎自治体という三層構造へ移行し、中央集権型の国家運営から脱却する――この構想は、短期的な選挙対策というより、日本の統治機構そのものを問い直す長期ビジョンに近い。

この視点に立てば、「副首都制度と都構想は別だから、同時に問うのはおかしい」という自民府連の主張が出てくるのは、政党としての立場を考えれば理解できなくもない。だが、問題は、改革を旗印にしてきた維新の内部からも、同じ言葉をなぞるような異論や難癖が出ている点だ。制度の方向性を共有してきたはずの議員が、「時期尚早」という曖昧な言葉に逃げ込む姿は、率直に言って情けない。

住民投票には制度設計、条例整備、周知期間といった長い準備が必要で、最低でも1年から1年半はかかる。今回のダブル選挙は制度の是非を即断させる場ではなく、「再挑戦に踏み出すかどうか」を市民に問うための入口にすぎない。その前提を理解しながら腰が引けるのだとすれば、それは制度論ではなく、選挙日程への配慮にすぎない。

確かに、議員にとってダブル選挙は厄介だ。総選挙が迫れば地元活動は圧迫され、メディアの注目も首長選に奪われる。しかし、自治体再編や道州制は、目先の選挙事情とは別の時間軸で考えるべきテーマである。東京一極集中を是正し、複数の極を持つ国へと転換するには、現行制度のままでは限界がある。

ダブル選挙が突きつけているのは、制度の是非以上に、「この国の統治構造を変える覚悟があるのか」という問いだ。反対する自由はある。しかし、改革を掲げてきた側が曖昧な言葉で議論から退くなら、それは有権者への裏切りに近い。大阪で問われているのは、誰が本気で未来の構造改革に向き合うのか、その覚悟が問われている。

ようやく観た 映画『国宝』 ― 2026年01月16日

近頃めっきり「観たい映画」が見当たらず、ロングラン上映が続く『国宝』をようやく選んだ。3時間近い上映時間の長さに、正直なところ生理現象を気にして二の足を踏んでいたが、覚悟を決めて劇場へ足を運んだ。結論から言えば、本作がなぜこれほどの社会現象となったのか、その理由がしっかり腑に落ちる体験となった。『国宝』は、吉田修一が歌舞伎の裏方として得た経験をもとに描いた原作を、李相日監督が50年にわたる一代記として映画化した作品だ。公開後、邦画実写のひとつの到達点と言われるほど記録を更新し続けている。伝統芸能という、ともすれば敷居の高いテーマを扱いながら、これほど広い層の観客を惹きつけた例は極めて稀だろう。

本作の成功を支えた大きな要因は、映画音楽と古典音曲の絶妙なバランスにある。原摩利彦による劇伴は、歌舞伎特有の「間」を大切にしながら、ストリングスの柔らかな響きで観客の感情をそっと導いてくれる。もし音楽が純粋な歌舞伎音曲だけで構成されていたなら、作品はよりストイックで、どこか近寄りがたいものになっていたはずだ。音楽が一種の「通訳」として機能したことで、歌舞伎に馴染みのない観客にも、登場人物たちの心の揺れがまっすぐ届いている。

一方で、映画の構造にははっきりとした光と影がある。舞台シーンの完成度は圧倒的だ。役者の所作、音楽、張り詰めた緊張感が一体となり、観る者の集中力を一気に引き上げる。しかしその反動で、舞台外の日常描写(ヤクザのカチコミや観客に絡まれる場面など)は、相対的に少し間延びして感じられた。長い原作を175分に凝縮した結果、どうしても説明的なエピソードが増え、映画としての勢いが削がれてしまう箇所があるのは否めない。舞台表現が突出しているからこそ、それ以外の場面の平板さが目立ってしまう構造なのだ。

役者の「言葉」も、没入感を左右する興味深い要素だった。主演の吉沢亮の関西弁は、相当な訓練を感じさせる自然さで、物語の世界にうまく溶け込んでいる。一方で、渡辺謙や横浜流星の台詞にふと標準語のアクセントが混じると、関西出身の人間としては少し引っかかりを覚えてしまう。さらに、春江役の高畑充希は、自身が関西ネイティブであるゆえの流暢さが、かえって劇中のバランスを揺らしているようにも見えた。長崎から来た喜久雄が時間をかけて関西に染まっていくのに対し、成人してから関西へ来たはずの春江が最初から完璧な関西弁を話す様は、役柄の背景よりも演者本人の素顔を連想させてしまうからだ。

劇中劇として挿入される『曽根崎心中』は、物語を象徴する見事な装置だ。春江が俊介と共に舞台を去る選択は、古典の悲劇をなぞると同時に、喜久雄を芸の道で大成させるための、彼女なりの献身とも受け取れる。こうした多義的な解釈を観客に委ねる余白がある点に、この作品の懐の深さを感じた。

総じて『国宝』は、伝統芸能の映画化という難題を、音楽・演技・構成の力で乗り越えた意欲作といえる。細かな課題はあるものの、その音楽的な美しさと解釈の奥行きこそが、歴史的なヒットを支えた最大の理由なのだろう。

本作の成功を支えた大きな要因は、映画音楽と古典音曲の絶妙なバランスにある。原摩利彦による劇伴は、歌舞伎特有の「間」を大切にしながら、ストリングスの柔らかな響きで観客の感情をそっと導いてくれる。もし音楽が純粋な歌舞伎音曲だけで構成されていたなら、作品はよりストイックで、どこか近寄りがたいものになっていたはずだ。音楽が一種の「通訳」として機能したことで、歌舞伎に馴染みのない観客にも、登場人物たちの心の揺れがまっすぐ届いている。

一方で、映画の構造にははっきりとした光と影がある。舞台シーンの完成度は圧倒的だ。役者の所作、音楽、張り詰めた緊張感が一体となり、観る者の集中力を一気に引き上げる。しかしその反動で、舞台外の日常描写(ヤクザのカチコミや観客に絡まれる場面など)は、相対的に少し間延びして感じられた。長い原作を175分に凝縮した結果、どうしても説明的なエピソードが増え、映画としての勢いが削がれてしまう箇所があるのは否めない。舞台表現が突出しているからこそ、それ以外の場面の平板さが目立ってしまう構造なのだ。

役者の「言葉」も、没入感を左右する興味深い要素だった。主演の吉沢亮の関西弁は、相当な訓練を感じさせる自然さで、物語の世界にうまく溶け込んでいる。一方で、渡辺謙や横浜流星の台詞にふと標準語のアクセントが混じると、関西出身の人間としては少し引っかかりを覚えてしまう。さらに、春江役の高畑充希は、自身が関西ネイティブであるゆえの流暢さが、かえって劇中のバランスを揺らしているようにも見えた。長崎から来た喜久雄が時間をかけて関西に染まっていくのに対し、成人してから関西へ来たはずの春江が最初から完璧な関西弁を話す様は、役柄の背景よりも演者本人の素顔を連想させてしまうからだ。

劇中劇として挿入される『曽根崎心中』は、物語を象徴する見事な装置だ。春江が俊介と共に舞台を去る選択は、古典の悲劇をなぞると同時に、喜久雄を芸の道で大成させるための、彼女なりの献身とも受け取れる。こうした多義的な解釈を観客に委ねる余白がある点に、この作品の懐の深さを感じた。

総じて『国宝』は、伝統芸能の映画化という難題を、音楽・演技・構成の力で乗り越えた意欲作といえる。細かな課題はあるものの、その音楽的な美しさと解釈の奥行きこそが、歴史的なヒットを支えた最大の理由なのだろう。