ハーバード大中国人留学生 ― 2025年06月01日

米国が再び「アメリカ・ファースト」にかじを切った。中国共産党と関係があるとされる中国人留学生に対し、ルビオ国務長官はビザ取り消しを含む厳格な措置を発表した。背景にあるのは、国家安全保障への懸念である。中国本土や香港からの申請についても、今後はより厳しい審査が適用されるという。対象は「共産党とのつながりの有無」に限らず、「重要分野」を専攻する学生まで広がる。情報収集や技術流出への警戒がにじむ政策だ。すでにハーバード大学などでは、約1,300人の中国人留学生が学籍を失う可能性があるとされ、大学側も訴訟を検討している。一方、そんなアメリカの動きとは対照的に、日本の留学生政策はある意味で「おおらか」だ。東京大学のデータを見ると、大学院に在籍する外国人留学生のうち、約6割が中国出身。理工系ではその比率がさらに高いという。学部生も含めれば、中国人留学生は東大全体の約1割強。過去10年で倍以上に増えている。この傾向をどう受け止めるべきか。もちろん、国際交流は大切だ。優秀な学生を受け入れ、多様な価値観に触れることは、大学の活性化につながる。だが、ここで一度立ち止まりたい。日本の留学生支援は、果たして公平なのだろうか。

文部科学省やJASSO(日本学生支援機構)による国費留学生制度では、外国人留学生に対し、年間150万円前後の生活費と学費の全額免除が提供される。大学によってはさらに手厚い支援もある。東大など一部の国立大学では、一人あたり年間300万円前後の補助が支給されている例もあるという。その総額は、全国で年100億円規模に達するとされる。ハーバード大の留学生全体に対する助成金270万ドル(約4億円)なので一人当たりにすれば80万円程度、物価を考慮すれば日本はその5倍以上と言える。さらに問題は、日本人学生とのバランスである。多くの日本人大学院生は、授業料や生活費を奨学金(しかも多くが貸与型)やアルバイトでまかなっている。その一方で、外国人留学生の中には返済不要の支援を受けて、安定した研究環境で学んでいる。こうした構造的なギャップは、果たして健全と言えるだろうか。さらに懸念されるのが、安全保障や技術流出の観点だ。AIや量子、バイオなど、日本が国家戦略として重点を置く分野には、多くの留学生が集まる。もちろん、出身国や国籍で学生を一括りにして論じることは避けるべきだ。しかし、制度としての「無警戒ぶり」は見直されてしかるべきではないか。

この問題は、国会でも取り上げられた。参議院で小野寺議員が文部科学省に質問したところ、同省は「国際交流の促進に寄与している」と述べるにとどまり、安全保障上の課題については明言を避けた。まるで別の国の話のような距離感だ。アメリカのやり方がすべて正しいとは思わない。だが少なくとも、彼らは「自国の利益とは何か」を常に問い続けている。それに対し、日本はどこかのんびりしているように見える。危機感が共有されていない。「人のことを言っている場合ではない」――それが今の日本の現実かもしれない。怒るべきはトランプ政権ではなく、むしろ、国内の制度設計に対してではないか。支援の在り方、研究成果の流出リスク、そして日本人学生への公平性。それらを真剣に議論する時期が、すでに来ているのではないか。

文部科学省やJASSO(日本学生支援機構)による国費留学生制度では、外国人留学生に対し、年間150万円前後の生活費と学費の全額免除が提供される。大学によってはさらに手厚い支援もある。東大など一部の国立大学では、一人あたり年間300万円前後の補助が支給されている例もあるという。その総額は、全国で年100億円規模に達するとされる。ハーバード大の留学生全体に対する助成金270万ドル(約4億円)なので一人当たりにすれば80万円程度、物価を考慮すれば日本はその5倍以上と言える。さらに問題は、日本人学生とのバランスである。多くの日本人大学院生は、授業料や生活費を奨学金(しかも多くが貸与型)やアルバイトでまかなっている。その一方で、外国人留学生の中には返済不要の支援を受けて、安定した研究環境で学んでいる。こうした構造的なギャップは、果たして健全と言えるだろうか。さらに懸念されるのが、安全保障や技術流出の観点だ。AIや量子、バイオなど、日本が国家戦略として重点を置く分野には、多くの留学生が集まる。もちろん、出身国や国籍で学生を一括りにして論じることは避けるべきだ。しかし、制度としての「無警戒ぶり」は見直されてしかるべきではないか。

この問題は、国会でも取り上げられた。参議院で小野寺議員が文部科学省に質問したところ、同省は「国際交流の促進に寄与している」と述べるにとどまり、安全保障上の課題については明言を避けた。まるで別の国の話のような距離感だ。アメリカのやり方がすべて正しいとは思わない。だが少なくとも、彼らは「自国の利益とは何か」を常に問い続けている。それに対し、日本はどこかのんびりしているように見える。危機感が共有されていない。「人のことを言っている場合ではない」――それが今の日本の現実かもしれない。怒るべきはトランプ政権ではなく、むしろ、国内の制度設計に対してではないか。支援の在り方、研究成果の流出リスク、そして日本人学生への公平性。それらを真剣に議論する時期が、すでに来ているのではないか。

年金「底上げ」法通過 ― 2025年06月02日

基礎年金を底上げするための年金制度改革法案。その修正案が、自民・公明・立憲民主の3党によって、あっという間に衆議院を通過した。スピード重視で国会会期中の成立を優先した結果、肝心の財源問題などは先送りされたままだ。立憲民主党は与野党で話し合う場を設けるよう求めたが、石破首相は応じなかった。与党も野党第一党も、夏の参院選をにらみながら、政治的な思惑を優先して採決を急いだというのが実情だろう。自民党としては、やっかいな年金問題を選挙の争点から外したい。一方の立憲民主党は、政府案に自らの主張を取り込ませることで、「成果」をアピールしたい。そんな両者の利害が一致した結果のスピード採決だった。3党の協議では、厚生年金の積立金を使うという点で折り合ったものの、制度全体のあり方や、今後の財源をどうするかといった根本的な議論は深まらないまま。野党の一部は採決の強行に抗議し、自民党の河野太郎前デジタル相も「議論が足りない」として採決前に退席した。一方、世間の空気はというと、ちょうど「コメ騒動」まっただ中。小泉農水相が持ち出した米政策に世論が振り回され、年金への関心はすっかりかき消されてしまった。政治的には「絶好のタイミング」だったのかもしれない。そんな状況の中で、重要法案がひっそりと、するりと通ってしまった。

そもそも基礎年金は、2005年にマクロ経済スライドという仕組みを導入し、人口動態や物価の変化に応じて自動的に調整される制度になった。納める人が減れば給付も減る――そんなことは最初から分かっていたのに、小泉首相は「100年安心」と言い切り、あたかも問題は解決したかのように振る舞った。ところが、やはり現実はそう甘くない。2010年代になると財源不足が深刻になり、野田政権は政府が基礎年金の半分を負担すると決め、その財源を確保するために消費税を倍にした。そして今回。将来、月7万円だった基礎年金が5万円に減るかもしれないという見通しのもと、厚生年金の積立金を使って、その目減りを防ごうというのが、今回の底上げ法案である。「年金が減るのなら、積立金を使って食い止めるべきじゃないか」という声はもっともらしく聞こえる。だが、ことはそう単純ではない。今回の法案には「4年後までに検討する」という文言があるだけで、積立金を本当に使うかどうかすら明言されていない。その後どうするかは、まるで未定だ。

議員たちは口をつぐんでいるが、おそらく誰もが心のどこかで「このままでは足りない」と思っている。だからこそ、次の一手として、専業主婦にも年金保険料を納めてもらうか、あるいはまた増税するか、という議論が控えていることは想像に難くない。他党の議員たちは「そんな大事なことを国会で議論せず、選挙目当てで底上げだけ決めるなんて」と批判する。確かにその通りだろう。自民、公明、立民という3党の「協調」は、選挙後の増税路線をにらんだ布石でもあるのかもしれない。その一方で、国民の関心は、コメの価格にばかり向いている。減税の議論も、年金制度の将来も、今やかき消されてしまった。もちろん、メディアの責任は大きい。でも、そんな報道に振り回されるばかりの姿を「それが日本のレベル」と言われたら、悔しいけれど返す言葉がない。

そもそも基礎年金は、2005年にマクロ経済スライドという仕組みを導入し、人口動態や物価の変化に応じて自動的に調整される制度になった。納める人が減れば給付も減る――そんなことは最初から分かっていたのに、小泉首相は「100年安心」と言い切り、あたかも問題は解決したかのように振る舞った。ところが、やはり現実はそう甘くない。2010年代になると財源不足が深刻になり、野田政権は政府が基礎年金の半分を負担すると決め、その財源を確保するために消費税を倍にした。そして今回。将来、月7万円だった基礎年金が5万円に減るかもしれないという見通しのもと、厚生年金の積立金を使って、その目減りを防ごうというのが、今回の底上げ法案である。「年金が減るのなら、積立金を使って食い止めるべきじゃないか」という声はもっともらしく聞こえる。だが、ことはそう単純ではない。今回の法案には「4年後までに検討する」という文言があるだけで、積立金を本当に使うかどうかすら明言されていない。その後どうするかは、まるで未定だ。

議員たちは口をつぐんでいるが、おそらく誰もが心のどこかで「このままでは足りない」と思っている。だからこそ、次の一手として、専業主婦にも年金保険料を納めてもらうか、あるいはまた増税するか、という議論が控えていることは想像に難くない。他党の議員たちは「そんな大事なことを国会で議論せず、選挙目当てで底上げだけ決めるなんて」と批判する。確かにその通りだろう。自民、公明、立民という3党の「協調」は、選挙後の増税路線をにらんだ布石でもあるのかもしれない。その一方で、国民の関心は、コメの価格にばかり向いている。減税の議論も、年金制度の将来も、今やかき消されてしまった。もちろん、メディアの責任は大きい。でも、そんな報道に振り回されるばかりの姿を「それが日本のレベル」と言われたら、悔しいけれど返す言葉がない。

長嶋茂雄逝く ― 2025年06月03日

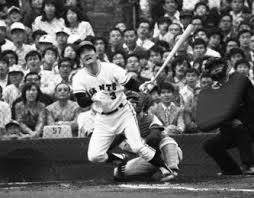

長嶋茂雄が亡くなった。その報に接したとき、まず思い出したのは、子供の頃の夏の日の光景だった。テレビの前で、巨人ファンの親父が長嶋・王のアベックホームランに大声で歓声を上げる。一方、隣の阪神ファン一家は、長嶋が空振り三振するたびに拍手と歓声で応じる。エアコンがまだ普及していなかったあの時代、窓から入り込む両家の応援合戦が、夏の風物詩のように喧しかった。だが、いま思えば、それもまた懐かしく、温かな記憶である。実家では父だけが巨人ファンで、母も兄弟もみな阪神派だった。けれど、父の機嫌を損ねたくなかった自分は、心の中で阪神を応援しつつも、家を出るまで"隠れ阪神ファン"として振る舞っていた。それでも、長嶋茂雄と王貞治、この二人のスターは、誰にとっても別格の存在だった。

長嶋茂雄は、巨人の黄金時代を築き上げ、「ミスタープロ野球」として数え切れないほどのファンに愛された。立教大学から巨人に入団し、1年目で新人王を獲得。阪神との伝説の天覧試合では、村山実投手からサヨナラ本塁打を放ち、プロ野球ブームを巻き起こした。現役時代は、王貞治との「ONコンビ」として活躍し、巨人のV9達成に大きく貢献した。引退時の「わが巨人軍は永久に不滅です」という言葉は、今も多くの人の記憶に残る名フレーズであり、その背番号3は永久欠番となった。通算成績は打率3割5厘、2471安打、444本塁打、1522打点。首位打者6回、本塁打王2回、打点王5回という輝かしい記録を残している。監督としても巨人を率い、リーグ優勝5回、日本一2回を達成。なかでも、王監督率いるダイエーとの「ON対決」は、プロ野球ファンにとって夢の舞台だった。晩年は病と闘いながらもリハビリを続け、野球界への情熱を失わなかった。野球殿堂入り、国民栄誉賞、文化勲章など、日本スポーツ界に不滅の名を刻んだその姿は、永遠に語り継がれていくだろう。

王貞治と長嶋茂雄。日本プロ野球を象徴するこの二人は、それぞれ異なる魅力を放っていた。王は、精密なバッティングと一本足打法で868本塁打を記録。冷静でストイックな性格と、結果を追求する姿勢が印象的だった。一方、長嶋は豪快で華やかなプレースタイルに加え、ユーモアとカリスマ性で観客を魅了した。王が「記録の男」なら、長嶋は「記憶の男」だった。あえてたとえるなら、王は緻密で高性能な日本車のような存在。長嶋は、よくエンストするけれど、華麗で馬力のあるアメリカ車のようだった。どちらも魅力的で、どちらも大好きだった。ミスタープロ野球、長嶋茂雄氏のご冥福を、心よりお祈り申し上げます。

長嶋茂雄は、巨人の黄金時代を築き上げ、「ミスタープロ野球」として数え切れないほどのファンに愛された。立教大学から巨人に入団し、1年目で新人王を獲得。阪神との伝説の天覧試合では、村山実投手からサヨナラ本塁打を放ち、プロ野球ブームを巻き起こした。現役時代は、王貞治との「ONコンビ」として活躍し、巨人のV9達成に大きく貢献した。引退時の「わが巨人軍は永久に不滅です」という言葉は、今も多くの人の記憶に残る名フレーズであり、その背番号3は永久欠番となった。通算成績は打率3割5厘、2471安打、444本塁打、1522打点。首位打者6回、本塁打王2回、打点王5回という輝かしい記録を残している。監督としても巨人を率い、リーグ優勝5回、日本一2回を達成。なかでも、王監督率いるダイエーとの「ON対決」は、プロ野球ファンにとって夢の舞台だった。晩年は病と闘いながらもリハビリを続け、野球界への情熱を失わなかった。野球殿堂入り、国民栄誉賞、文化勲章など、日本スポーツ界に不滅の名を刻んだその姿は、永遠に語り継がれていくだろう。

王貞治と長嶋茂雄。日本プロ野球を象徴するこの二人は、それぞれ異なる魅力を放っていた。王は、精密なバッティングと一本足打法で868本塁打を記録。冷静でストイックな性格と、結果を追求する姿勢が印象的だった。一方、長嶋は豪快で華やかなプレースタイルに加え、ユーモアとカリスマ性で観客を魅了した。王が「記録の男」なら、長嶋は「記憶の男」だった。あえてたとえるなら、王は緻密で高性能な日本車のような存在。長嶋は、よくエンストするけれど、華麗で馬力のあるアメリカ車のようだった。どちらも魅力的で、どちらも大好きだった。ミスタープロ野球、長嶋茂雄氏のご冥福を、心よりお祈り申し上げます。

「共に民主党」李在明大統領 ― 2025年06月04日

韓国の大統領選挙が終わり、「共に民主党」の李在明(イ・ジェミョン)氏が49.42%の得票率で新大統領に選ばれた。今回の選挙は、単なる政権交代を超え、韓国民主主義の根幹を問う出来事であった。そもそもの発端は、前大統領・尹錫悦(ユン・ソギョル)氏による昨年12月の「非常戒厳令」発出だった。これは野党による予算案の執行妨害を理由に、国民の自由を制限する措置だったが、憲法違反と見なされ、今年4月、尹氏は大統領職を罷免されるに至った。国政の空白と憲政秩序の揺らぎの中で行われた今回の大統領選は、まさに“民主主義の正念場”だったといえる。与党「国民の力」は、尹氏の失脚後に急速に求心力を失った。候補者選びは混迷し、党内の分裂が表面化するなか、ようやく金文洙(キム・ムンス)氏が擁立されたものの、選挙戦を通じて結束を取り戻すには至らなかった。保守層からも離反が相次ぎ、「改革新党」の李俊錫(イ・ジュンソク)氏が独自に出馬。三極構造の選挙戦となった。

主要な争点は当然、戒厳令の是非である。李在明氏はこれを「民主主義への冒涜」と断じ、「国民の力」への批判を強めた。金文洙氏は尹前政権の一定の継承を掲げ、安定した政治運営を訴えたが、過去の行動の責任を問う声をかわせなかった。李俊錫氏は政治そのものの構造改革を主張し、若年層を中心に一定の支持を集めた。投票率は79.4%。日本の感覚からすれば驚異的な数字だが、それだけ国民の政治意識が高まり、今回の選挙に重大な意味が込められていたことの表れだろう。最終的に李在明氏が勝利したが、もし「国民の力」と「改革新党」が候補者を一本化していれば、両党の合計得票数は49.49%。わずかながら李氏を上回っていた可能性もある。だが、路線の違いと調整力の欠如が、それを不可能にした。

今回の騒動を見ていると、改めて感じるのは、韓国政治における「大統領制の限界」と「政党政治の未成熟」だ。戒厳令を出さざるを得なかった尹氏の苦境は理解できなくもないが、それを出した瞬間に憲政秩序は崩れ始めた。少数与党ゆえに国会解散もできず、最終的には大統領自らが退陣するしかなかったわけだが、ここは潔く政権を手放し、民意を仰ぐべきだっただろう。議会制民主主義とは、そうあるべきだ。そしてもうひとつ、今回象徴的だったのは「中道政党」の存在感である。日本でも同様だが、中道や中間勢力がキャスティングボートを握ると、結果として政権交代の可能性を左右する。韓国ではその弊害が「候補一本化失敗」という形で現れ、日本では公明党が与党の存続を支え続ける構図が、それにあたる。結果として、最大野党が政権にすり寄るような構図すら生まれつつある。

さて、李在明氏の今後だが、彼の姿勢や過去の発言から見て、日韓関係は厳しい4年間を迎えることが予想される。反日リベラル色の強い政権運営が続けば、日本としても過度な期待は禁物だろう。政権内に冷静な声が残っていれば良いが、今のところはそうした兆しは乏しい。選挙結果そのものは民意の表れであり、民主主義の正常な機能といえる。ただ、それを導いたのが憲法違反による大統領罷免だったという点に、韓国政治の不安定さが象徴されている。今後、この国がどこへ向かうのか。その行方を冷静に見守る必要がある。

主要な争点は当然、戒厳令の是非である。李在明氏はこれを「民主主義への冒涜」と断じ、「国民の力」への批判を強めた。金文洙氏は尹前政権の一定の継承を掲げ、安定した政治運営を訴えたが、過去の行動の責任を問う声をかわせなかった。李俊錫氏は政治そのものの構造改革を主張し、若年層を中心に一定の支持を集めた。投票率は79.4%。日本の感覚からすれば驚異的な数字だが、それだけ国民の政治意識が高まり、今回の選挙に重大な意味が込められていたことの表れだろう。最終的に李在明氏が勝利したが、もし「国民の力」と「改革新党」が候補者を一本化していれば、両党の合計得票数は49.49%。わずかながら李氏を上回っていた可能性もある。だが、路線の違いと調整力の欠如が、それを不可能にした。

今回の騒動を見ていると、改めて感じるのは、韓国政治における「大統領制の限界」と「政党政治の未成熟」だ。戒厳令を出さざるを得なかった尹氏の苦境は理解できなくもないが、それを出した瞬間に憲政秩序は崩れ始めた。少数与党ゆえに国会解散もできず、最終的には大統領自らが退陣するしかなかったわけだが、ここは潔く政権を手放し、民意を仰ぐべきだっただろう。議会制民主主義とは、そうあるべきだ。そしてもうひとつ、今回象徴的だったのは「中道政党」の存在感である。日本でも同様だが、中道や中間勢力がキャスティングボートを握ると、結果として政権交代の可能性を左右する。韓国ではその弊害が「候補一本化失敗」という形で現れ、日本では公明党が与党の存続を支え続ける構図が、それにあたる。結果として、最大野党が政権にすり寄るような構図すら生まれつつある。

さて、李在明氏の今後だが、彼の姿勢や過去の発言から見て、日韓関係は厳しい4年間を迎えることが予想される。反日リベラル色の強い政権運営が続けば、日本としても過度な期待は禁物だろう。政権内に冷静な声が残っていれば良いが、今のところはそうした兆しは乏しい。選挙結果そのものは民意の表れであり、民主主義の正常な機能といえる。ただ、それを導いたのが憲法違反による大統領罷免だったという点に、韓国政治の不安定さが象徴されている。今後、この国がどこへ向かうのか。その行方を冷静に見守る必要がある。

対岸の家事 ― 2025年06月05日

ドラマ『対岸の家事~これが、私の生きる道!~』が終わった。働く既婚女性の別姓問題や育児、夫の育休取得などが議論される今、あえて“専業主婦”の視点から描かれたこのドラマは新鮮だった。一般的に「専業主婦=ゆったりした生活」というイメージがあるが、現実はそう単純ではない。乳幼児と日々向き合い、ママ友の集まりに行っても周囲の大半は働く母親。自分は少数派だと感じ、孤独感に包まれる——そんな日常が丁寧に描かれていた。主人公・詩穂(多部未華子)は、美容師と家事育児の両立は自分には難しい、と自覚している。何事もゆっくり丁寧に取り組みたいからこそ、主婦という生き方を選んだ。隣室に住むキャリアママ・礼子(江口のりこ)は、仕事に家事、保育所の送り迎えに追われる毎日。そんな中で、のんびりと子育てに向き合う詩穂を羨ましく思い、ついには仕事も手放そうと迷い始める。一方、厚労省官僚の育休パパ・達也(ディーン・フジオカ)は、かつて自分をエリート教育で縛った専業主婦の母にトラウマを抱えている。彼は「現代女性は国家の重要な働き手、専業主婦は時代遅れ」と詩穂に共働きの道を勧めるが、詩穂の揺るがない姿勢に戸惑う。それでも3人はママ友・パパ友として支え合い、互いの違いを受け入れながら関係を築いていく。

礼子は、会社では“働く女性のロールモデル”としてもてはやされるが、詩穂の「自分らしく生きることが大切」という言葉に揺れる。自分は本当に“自分らしく”生きているのか。家族を犠牲にしてでも好きな仕事を選び続けることに、疑問を持ち始めるのだ。詩穂にもまた、複雑な過去がある。早くに亡くなった専業主婦の母の影を追い、父子家庭となったあと、ヤングケアラーとして家事を担っていた日々があった。やがて耐えられず、父を置いて家を出た罪悪感がある。ドラマは一貫して“家事”を中心に描かれている。育児の大変さも喜びも、そこにある日常の積み重ねとして映し出されていた。

私自身、家事も仕事も両立しようと夫婦で頑張ってきたつもりだ。でも、このドラマを見て、気づかされたことがある。私たちは何を犠牲にしてきたのだろうと。道ばたの花を子どもと一緒に眺めたり、他愛のない会話を交わした記憶が、ほとんどない。夏休みに家族ぐるみで遊びに行った記憶はあっても、日常の小さな時間が思い出せないのだ。家事も仕事も日常であり、その積み重ねこそが“人生”を形作っている。専業主婦は楽で恵まれている、そんなふうに思ったこともあった。でも、よくよく考えれば、それぞれの事情や条件がある。発達障害のある子を育てる母親のように、働きたくてもフルタイムでは働けない家庭もある。専業主婦だからといって、必ずしも“恵まれている”わけではないのだ。

第3号被保険者、専業主婦の年金問題もよく話題にのぼる。「納付していないのに年金を受け取るのは不公平」という声もある。共働きで働く女性は、家事・育児をしながら保育料、保険料、年金と負担しているのだから、と。確かに、夫の扶養に入れば保険料負担もなく、税控除などの恩恵もある。年収500万円の3人家族なら、単身者よりも月1万円ほど可処分所得が増える計算だ。これは、専業主婦が月1万円、免除されている社会保険の2万円程を加算しても月3万円で家事・育児をしているとも言える。しかも、子育て支援策は“共働き”を前提に設計されていることが多く、専業主婦家庭には支援が少ないのが現実だ。年金の支給額にしても、厚生年金は収入に比例しており、単純に専業主婦の方が得をしているとは言えない。制度設計を精査すれば、それぞれの立場に見合った仕組みになっているとも言える。

結局、専業主婦も共働きも、何かを選べば何かを手放す。

大切なのは「自分らしく生きる」こと。そしてその選択を、他人と比べずに尊重し合える社会をつくることだろう。……なんて、年金生活に入ってしまった今となっては、少し手遅れかもしれないけれど。

礼子は、会社では“働く女性のロールモデル”としてもてはやされるが、詩穂の「自分らしく生きることが大切」という言葉に揺れる。自分は本当に“自分らしく”生きているのか。家族を犠牲にしてでも好きな仕事を選び続けることに、疑問を持ち始めるのだ。詩穂にもまた、複雑な過去がある。早くに亡くなった専業主婦の母の影を追い、父子家庭となったあと、ヤングケアラーとして家事を担っていた日々があった。やがて耐えられず、父を置いて家を出た罪悪感がある。ドラマは一貫して“家事”を中心に描かれている。育児の大変さも喜びも、そこにある日常の積み重ねとして映し出されていた。

私自身、家事も仕事も両立しようと夫婦で頑張ってきたつもりだ。でも、このドラマを見て、気づかされたことがある。私たちは何を犠牲にしてきたのだろうと。道ばたの花を子どもと一緒に眺めたり、他愛のない会話を交わした記憶が、ほとんどない。夏休みに家族ぐるみで遊びに行った記憶はあっても、日常の小さな時間が思い出せないのだ。家事も仕事も日常であり、その積み重ねこそが“人生”を形作っている。専業主婦は楽で恵まれている、そんなふうに思ったこともあった。でも、よくよく考えれば、それぞれの事情や条件がある。発達障害のある子を育てる母親のように、働きたくてもフルタイムでは働けない家庭もある。専業主婦だからといって、必ずしも“恵まれている”わけではないのだ。

第3号被保険者、専業主婦の年金問題もよく話題にのぼる。「納付していないのに年金を受け取るのは不公平」という声もある。共働きで働く女性は、家事・育児をしながら保育料、保険料、年金と負担しているのだから、と。確かに、夫の扶養に入れば保険料負担もなく、税控除などの恩恵もある。年収500万円の3人家族なら、単身者よりも月1万円ほど可処分所得が増える計算だ。これは、専業主婦が月1万円、免除されている社会保険の2万円程を加算しても月3万円で家事・育児をしているとも言える。しかも、子育て支援策は“共働き”を前提に設計されていることが多く、専業主婦家庭には支援が少ないのが現実だ。年金の支給額にしても、厚生年金は収入に比例しており、単純に専業主婦の方が得をしているとは言えない。制度設計を精査すれば、それぞれの立場に見合った仕組みになっているとも言える。

結局、専業主婦も共働きも、何かを選べば何かを手放す。

大切なのは「自分らしく生きる」こと。そしてその選択を、他人と比べずに尊重し合える社会をつくることだろう。……なんて、年金生活に入ってしまった今となっては、少し手遅れかもしれないけれど。

ゆうパック「飲んだら乗るな」 ― 2025年06月06日

まさか令和に、「飲んだら乗るな」がリアルに必要になるとは思わなかった。しかもその舞台が、あの堅実そうな日本郵便。荷物を配る前に、まずは常識を配ってほしい。今回、日本郵便が一般貨物自動車運送事業の許可を取り消されるという衝撃ニュースが飛び込んできた。これにより、ゆうパックなどの配送に遅れが出る見込みだとか。特に長距離輸送や繁忙期には影響が避けられず、「年賀状よりお詫び状が先に届くのでは?」と皮肉を言いたくなる。とはいえ、軽トラや子会社、協力会社への委託便はそのまま動くため、全国一斉ストップというわけではない。でも「大丈夫、全部止まるわけじゃないから!」と言われて安心できるあたりに、逆に危機感が漂う。

そもそもの発端は、日本郵便の運転手による飲酒運転の多発。中でもひどいのが、横浜市戸塚郵便局で白ワインをキメてハンドルを握ったドライバーの件。業務中に白ワイン。しかも配送車。これを受けて全国調査が実施された結果、なんと75%の郵便局でアルコールチェックの点呼が不備だったことが発覚。さらに「ちゃんと点呼した」とウソの記録まで残していたケースもあったとか。ここまでくると、飲酒より虚偽報告の方が酔ってる。飲酒運転がアウトなのは今さら説明不要。ましてやそれが組織ぐるみで見過ごされていたのなら、もはや企業ガバナンスは冬眠中。

もちろん日本郵便は民間企業…のはずなんだけど、その実態は「お役所魂」が色濃く残る。意思決定は遅く、内部監査も緩い。まるで郵便物と一緒に、昭和の空気まで運んでいるようなものだ。その背景には、かつての民営化の頓挫がある。2007年に始まった郵政民営化は、民間の知見を取り入れ、しがらみを断ち切る試みだった。ところが、2009年に民主党政権が誕生すると状況が一変。民営化を推進していた初代社長・西川善文氏が辞任させられ、後任に財務省出身の斎藤次郎氏が就任。以降も官僚出身の社長が続々登場し、郵政は“改革の逆流”に呑まれていった。結果として、郵便局は「民営風お役所」という不思議な生き物に変身。もはや改革は骨抜き、組織は再び「天下りのオアシス」となった。郵便の信頼と一緒に、改革も配達ミスされていたのだ。

これは郵政だけの話ではない。民主党政権といえば、消費税倍増の路線変更、再エネ賦課金の導入、無軌道な移民誘導政策…。そのどれもが、国益より理想論を優先した感が否めない。結果的に、家計も企業もじわじわと疲弊していった。もちろん、それらを黙認していた自公政権の責任も「着払い」であるべきだが。それにしても、令和の物流インフラを支える組織で「飲んだら乗るな」を言い直さなきゃいけないとは…もはや笑えない笑い話である。いや、笑うしかないのか。宅配は今や電気・水道・インターネットと同じレベルの生活インフラ。それを担う企業が、今さら交通安全の標語を張り出さなきゃならないというこの現実。荷物は遅れてもいい。でも、常識と責任感だけは置き去りにしないでほしい。

そもそもの発端は、日本郵便の運転手による飲酒運転の多発。中でもひどいのが、横浜市戸塚郵便局で白ワインをキメてハンドルを握ったドライバーの件。業務中に白ワイン。しかも配送車。これを受けて全国調査が実施された結果、なんと75%の郵便局でアルコールチェックの点呼が不備だったことが発覚。さらに「ちゃんと点呼した」とウソの記録まで残していたケースもあったとか。ここまでくると、飲酒より虚偽報告の方が酔ってる。飲酒運転がアウトなのは今さら説明不要。ましてやそれが組織ぐるみで見過ごされていたのなら、もはや企業ガバナンスは冬眠中。

もちろん日本郵便は民間企業…のはずなんだけど、その実態は「お役所魂」が色濃く残る。意思決定は遅く、内部監査も緩い。まるで郵便物と一緒に、昭和の空気まで運んでいるようなものだ。その背景には、かつての民営化の頓挫がある。2007年に始まった郵政民営化は、民間の知見を取り入れ、しがらみを断ち切る試みだった。ところが、2009年に民主党政権が誕生すると状況が一変。民営化を推進していた初代社長・西川善文氏が辞任させられ、後任に財務省出身の斎藤次郎氏が就任。以降も官僚出身の社長が続々登場し、郵政は“改革の逆流”に呑まれていった。結果として、郵便局は「民営風お役所」という不思議な生き物に変身。もはや改革は骨抜き、組織は再び「天下りのオアシス」となった。郵便の信頼と一緒に、改革も配達ミスされていたのだ。

これは郵政だけの話ではない。民主党政権といえば、消費税倍増の路線変更、再エネ賦課金の導入、無軌道な移民誘導政策…。そのどれもが、国益より理想論を優先した感が否めない。結果的に、家計も企業もじわじわと疲弊していった。もちろん、それらを黙認していた自公政権の責任も「着払い」であるべきだが。それにしても、令和の物流インフラを支える組織で「飲んだら乗るな」を言い直さなきゃいけないとは…もはや笑えない笑い話である。いや、笑うしかないのか。宅配は今や電気・水道・インターネットと同じレベルの生活インフラ。それを担う企業が、今さら交通安全の標語を張り出さなきゃならないというこの現実。荷物は遅れてもいい。でも、常識と責任感だけは置き去りにしないでほしい。

iPhoneにマイナカード搭載 ― 2025年06月07日

ついに、iPhoneにマイナンバーカード機能が搭載されることになった。これでカードを持ち歩く必要がなくなり、スマートフォンだけで本人確認や各種サービスの利用が可能となる。デジタル化が進む昨今、財布の中身が少しでも軽くなるのはありがたい話だ。しかし、肝心の「マイナ保険証」は秋からという。マイナ保険証以外の用途はそこまで頻繁に使わないため、肩透かしを食らった気分になる。デジタル庁の発表によると、6月24日からiPhoneでマイナポータルへのログインや署名、コンビニでの証明書発行が可能となる。Android版はすでに2023年5月から運用されていたが、iPhone版はより幅広い情報が含まれるため、活用の場は広がるだろう。また、スマートフォン向けに業界標準フォーマットに対応する点も、利便性向上につながると期待される。しかし、実際に活用できるサービスが増えるのはもう少し先になりそうだ。

とはいえ、カード類の多さに悩まされていた身としては、このデジタル化の波は歓迎したい。最近、ドラッグストアのポイントカードをスマホアプリに移行したばかりだ。しかし、いざ使おうと思ったら通信トラブルでアプリが開かず、結局ポイントを逃してしまうことが何度もあった。このような問題がマイナカードでも起きると、結局カードを持ち歩くことになりかねない。特に医療機関で「通信障害のため保険証が使えません」となると、手間は増すばかりだ。結局、新しいシステムが導入されても、万が一のことを考えれば、従来のカードも手放せないのかもしれない。それでも、スマホ1台で身分証明ができる未来は魅力的だ。利便性と安全性のバランスが取れれば、より快適なデジタル社会へと近づいていくのだろう。

とはいえ、カード類の多さに悩まされていた身としては、このデジタル化の波は歓迎したい。最近、ドラッグストアのポイントカードをスマホアプリに移行したばかりだ。しかし、いざ使おうと思ったら通信トラブルでアプリが開かず、結局ポイントを逃してしまうことが何度もあった。このような問題がマイナカードでも起きると、結局カードを持ち歩くことになりかねない。特に医療機関で「通信障害のため保険証が使えません」となると、手間は増すばかりだ。結局、新しいシステムが導入されても、万が一のことを考えれば、従来のカードも手放せないのかもしれない。それでも、スマホ1台で身分証明ができる未来は魅力的だ。利便性と安全性のバランスが取れれば、より快適なデジタル社会へと近づいていくのだろう。

私立大学助成金 ― 2025年06月08日

財務省が、定員割れする私立大学の授業内容を問題視している。文部科学省に対しては、私学助成の見直しを求める姿勢だ。報告によれば、一部の私大では、小中学生レベルの四則演算や英語文法を授業で扱っており、「大学教育」と呼ぶには疑問符がつく内容もあるという。さらに、定員割れを起こしている大学は全体の6割にものぼり、皮肉にも、こうした大学ほど国からの補助金が多いという現実もある。このため財務省は、私学助成の評価基準に「教育の質」を加えるべきだと提言している。もっともな主張のようにも聞こえるが、その一方で、文部科学省は反論する。「初歩的な授業」は、AIやデータサイエンスの基礎に過ぎず、専門分野への橋渡しを担っていると説明。さらに、地元企業への就職率の高さを根拠に、地方に不可欠な人材育成の場であることを強調している。

実際、大学進学者数は2026年度(令和8年)の約63万人をピークに減少し、2041年度(令和23年)には42万人程度になる見通しだ。その一方で、私立大学の入学定員はなお増え続けている。供給過剰、需要減──市場原理だけで見れば、「淘汰」が避けられない状況だ。両省は、大学の「規模適正化」の必要性では一致している。文科省の諮問機関も、「認証評価制度」に教育の質を盛り込む提案を行い、今後は評価結果が予算配分に反映される可能性もあるという。

しかし、教育は単なるコストパフォーマンスで語られるべきものだろうか。財務省が「教育の質の問題」としているが、その本音は「優秀な人材を生み出せない大学に税金を投じるのは無駄だ」という立場にも見える。だが一方で、高卒と大卒の生涯年収差が5,000万円とも言われるなか、たとえ“Fラン”と揶揄される大学でも、学費以上の「投資効果」があるという見方も成り立つ。とはいえ、もし高卒でまじめに働けば、大卒並みの収入が得られる社会が実現できるならば、Fラン大学の「存在意義」は薄れていくだろう。むしろ今こそ、社会全体で「学歴給」を見直す時期ではないか。まずは公務員の学歴給制度を廃止し、能力や成果で報いる給与体系に改める──そんな改革を先導してはどうか。

大学に進学することだけが人生の正解ではない。早くから社会に出て働くことで得られる経験もある。職場には年齢も境遇も異なる多様な人々が集まっており、そこには教室では得られない人間関係や学びがある。逆に、大学は同世代の、似たような環境の学生が集まりやすく、視野が広がらないという側面もある。若いうちから社会に出て、自立し、家庭を持つこと。それが促されれば、晩婚化や少子化にも歯止めがかかるかもしれない。高卒の初任給を大卒水準に引き上げれば、早期就労のインセンティブは高まるはずだ。就職を志す若者が増えれば、職業高校や専門学校のニーズも復活するだろう。今や風前の灯となった職業高校の再興も夢ではない。義務教育で実施される「キャリア教育」は、模擬体験で終わってしまうことが多い。だが、身近に実際に働いている先輩たちの姿があれば、子どもの就労意識は変わるだろう。大学助成の是非を論じるだけでは不十分である。若者が自立できるだけの収入を得て、働くことに誇りを持てる──そんな教育と就労制度の設計が、いま本当に求められているのではないか。

実際、大学進学者数は2026年度(令和8年)の約63万人をピークに減少し、2041年度(令和23年)には42万人程度になる見通しだ。その一方で、私立大学の入学定員はなお増え続けている。供給過剰、需要減──市場原理だけで見れば、「淘汰」が避けられない状況だ。両省は、大学の「規模適正化」の必要性では一致している。文科省の諮問機関も、「認証評価制度」に教育の質を盛り込む提案を行い、今後は評価結果が予算配分に反映される可能性もあるという。

しかし、教育は単なるコストパフォーマンスで語られるべきものだろうか。財務省が「教育の質の問題」としているが、その本音は「優秀な人材を生み出せない大学に税金を投じるのは無駄だ」という立場にも見える。だが一方で、高卒と大卒の生涯年収差が5,000万円とも言われるなか、たとえ“Fラン”と揶揄される大学でも、学費以上の「投資効果」があるという見方も成り立つ。とはいえ、もし高卒でまじめに働けば、大卒並みの収入が得られる社会が実現できるならば、Fラン大学の「存在意義」は薄れていくだろう。むしろ今こそ、社会全体で「学歴給」を見直す時期ではないか。まずは公務員の学歴給制度を廃止し、能力や成果で報いる給与体系に改める──そんな改革を先導してはどうか。

大学に進学することだけが人生の正解ではない。早くから社会に出て働くことで得られる経験もある。職場には年齢も境遇も異なる多様な人々が集まっており、そこには教室では得られない人間関係や学びがある。逆に、大学は同世代の、似たような環境の学生が集まりやすく、視野が広がらないという側面もある。若いうちから社会に出て、自立し、家庭を持つこと。それが促されれば、晩婚化や少子化にも歯止めがかかるかもしれない。高卒の初任給を大卒水準に引き上げれば、早期就労のインセンティブは高まるはずだ。就職を志す若者が増えれば、職業高校や専門学校のニーズも復活するだろう。今や風前の灯となった職業高校の再興も夢ではない。義務教育で実施される「キャリア教育」は、模擬体験で終わってしまうことが多い。だが、身近に実際に働いている先輩たちの姿があれば、子どもの就労意識は変わるだろう。大学助成の是非を論じるだけでは不十分である。若者が自立できるだけの収入を得て、働くことに誇りを持てる──そんな教育と就労制度の設計が、いま本当に求められているのではないか。

特区民泊の急増 ― 2025年06月09日

民泊を巡る大阪市の現状が、いよいよ臨界点に近づいている。国家戦略特区の枠組みで始まった「特区民泊」が、今や全国の認定件数の約95%を大阪市が占めるまでに膨張している。横山市長が関係部局に対し、民泊問題への対策チームを指示したのは、遅きに失したとはいえ、当然の対応である。火種となっているのは、200室を超えるマンション全体を民泊化しようという事業者の計画だ。市保健所には、住民から反対署名が提出された。都市の暮らしが、ビジネスの論理に押し流される光景は、もはや他人事ではない。制度の設計にも根本的な課題がある。特区民泊は、新法民泊に設けられている年間180日という営業制限が適用されず、事実上、常時営業が可能である。営業日数の上限がないという一点だけでも、事業者がこの制度に殺到する理由は明白である。皮肉なことに、この制度設計こそが、地域住民の暮らしを最も脅かす要因となっている。

横山市長は、地域との摩擦を回避しつつ民泊運営を進める必要性を強調している。だが、制度の後追いで「住民への配慮」を求めるのは、行政として責任の所在を事業者に転嫁しているに等しい。市は、規制緩和によって生じた現実に対し、明確な対応を打ち出さねばならない。宿泊者の6割を外国人が占め、中国、韓国、アメリカ、台湾などからの利用が目立つ。都市部では外国人オーナーによる運営も増え、円安を追い風に海外資金が日本の不動産市場へと流入している。そこに、500万円の資本金で在留資格を得られる現行制度が組み合わされれば、もはや民泊は「観光」ではなく「外国人投資」の対象となる。制度が複数の政策目標の下に並行して動くことはある。しかし、住宅政策と外国人在留政策、観光振興が、このようなかたちで無秩序に重なり合うと、社会にひずみが生じる。制度がまるで“連携しているかのように”見えるのは、偶然だろうか。

無人運営の民泊だけではない。もともと交流を重視していたゲストハウスの一部にも、オートロックと監視カメラだけで管理する無人型施設が登場している。管理責任が不在のまま、宿泊者のマナーに依存する運営形態は、騒音、失火、盗難といったトラブルの温床となり得る。かつて、民泊とは農村部で旅人を一室に迎える素朴な宿泊形態だった。しかし都市における民泊は、ホテル不足を補うという名目で拡大し、いつしか収益を目的とした投資商品へと変質した。40平米の部屋に複数人が雑魚寝し、深夜まで宴会が続く――そんな現実に、誰が「地域との共生」を感じるだろうか。

制度の理念と運用の現実。その乖離はもはや看過できない。今求められているのは、制度の「柔軟な活用」ではなく、規制の強化と運用の見直しである。警備体制の常設や、地元住民との事前協議の義務化など、法制度としての歯止めが不可欠である。大阪市の対応は、民泊制度がこのまま観光の名を借りた不動産ビジネスに堕するのか、それとも地域と調和した形で再構築されるのかを占う試金石となるだろう。都市の風景が変わる前に、制度の原点に立ち返る必要がある。

横山市長は、地域との摩擦を回避しつつ民泊運営を進める必要性を強調している。だが、制度の後追いで「住民への配慮」を求めるのは、行政として責任の所在を事業者に転嫁しているに等しい。市は、規制緩和によって生じた現実に対し、明確な対応を打ち出さねばならない。宿泊者の6割を外国人が占め、中国、韓国、アメリカ、台湾などからの利用が目立つ。都市部では外国人オーナーによる運営も増え、円安を追い風に海外資金が日本の不動産市場へと流入している。そこに、500万円の資本金で在留資格を得られる現行制度が組み合わされれば、もはや民泊は「観光」ではなく「外国人投資」の対象となる。制度が複数の政策目標の下に並行して動くことはある。しかし、住宅政策と外国人在留政策、観光振興が、このようなかたちで無秩序に重なり合うと、社会にひずみが生じる。制度がまるで“連携しているかのように”見えるのは、偶然だろうか。

無人運営の民泊だけではない。もともと交流を重視していたゲストハウスの一部にも、オートロックと監視カメラだけで管理する無人型施設が登場している。管理責任が不在のまま、宿泊者のマナーに依存する運営形態は、騒音、失火、盗難といったトラブルの温床となり得る。かつて、民泊とは農村部で旅人を一室に迎える素朴な宿泊形態だった。しかし都市における民泊は、ホテル不足を補うという名目で拡大し、いつしか収益を目的とした投資商品へと変質した。40平米の部屋に複数人が雑魚寝し、深夜まで宴会が続く――そんな現実に、誰が「地域との共生」を感じるだろうか。

制度の理念と運用の現実。その乖離はもはや看過できない。今求められているのは、制度の「柔軟な活用」ではなく、規制の強化と運用の見直しである。警備体制の常設や、地元住民との事前協議の義務化など、法制度としての歯止めが不可欠である。大阪市の対応は、民泊制度がこのまま観光の名を借りた不動産ビジネスに堕するのか、それとも地域と調和した形で再構築されるのかを占う試金石となるだろう。都市の風景が変わる前に、制度の原点に立ち返る必要がある。

デモ隊が暴徒化 ― 2025年06月10日

ロサンゼルスで、移民・税関捜査局(ICE)による不法移民の一斉摘発をきっかけに、抗議活動が激化している。デモ隊は一部が暴徒化し、車両放火や国境警備隊との衝突も発生。これを受けて、トランプ大統領はまず州兵300人を派遣し、さらにホワイトハウスは州兵2000人の追加派遣を決定。国防長官は海兵隊500人の投入準備にも踏み切った。だが、こうした連邦政府の対応に対し、カリフォルニア州知事ギャビン・ニューサムは「違法な介入」として反発。州兵派遣の撤回を要求した。トランプ氏はSNSで「不法移民と犯罪者による侵略だ」と警鐘を鳴らし、事態は連邦と州の対立に発展している。

この構図、どこかで見覚えがないだろうか。そう、2020年のBLM(ブラック・ライブズ・マター)運動の時とよく似ている。あの時も、暴動が起きるまでリベラル寄りの州政府や自治体は強制力の行使をためらい、結果として略奪や放火が横行。警察すら介入できない“無法地帯”が各地に広がった。今も一部の住民は、その爪痕に苦しんでいる。不思議なのは、今回のケースでも、暴動が起きてからようやく政府が動いたにもかかわらず、その「予防的措置」に対してメディアが一斉に政府を非難していることだ。かつての暴動時に、メディアや自治体は事態を黙認していたのに。

これは、決して“対岸の火事”ではない。実は、日本の埼玉県でも、川口市を中心に不法滞在外国人の問題が深刻化している。地元住民は繰り返し治安悪化を訴えてきたが、自治体も政府も長く沈黙を保ってきた。ところが、選挙が近づくと、それまで口を閉ざしていた政治家たちがようやく発言し始めるという構図は、あまりに無責任ではないか。日本は海に囲まれ、米国のように陸続きで不法入国される心配は少ない。だが、「ノービザ」で入国できる国が多い現在、空路を利用すれば実質的には“開かれた国境”と変わらない。ビザ免除国からの不法滞在者は、ベトナム・タイ・韓国・中国・フィリピンを中心に4万人を超える。川口に集住するトルコ人も1300人を超え、地域に複雑な影を落としている。

今ならまだ間に合う。だが、米国のように事態が膨れ上がってしまえば、手がつけられなくなるだろう。このような警鐘を鳴らすと、すぐに「外国人差別だ」と決めつける声が上がる。しかし、本質はそこではない。違法なものは違法として摘発する、という当たり前の原則に立ち返ろうというだけだ。地域社会で共に暮らすなら、そのルールや文化を尊重することは当然の前提である。米国でも、日本でも、問われているのは「共生」の本当の意味だ。暴力や違法行為を見て見ぬふりをすることが、寛容ではない。むしろそれは、善良な住民にも移民自身にも、長い目で見れば害をなす。偏った報道が「盗人猛々しい」言説を正当化してはならない。必要なのは、冷静なルールの再確認と、それを実行する覚悟である。

この構図、どこかで見覚えがないだろうか。そう、2020年のBLM(ブラック・ライブズ・マター)運動の時とよく似ている。あの時も、暴動が起きるまでリベラル寄りの州政府や自治体は強制力の行使をためらい、結果として略奪や放火が横行。警察すら介入できない“無法地帯”が各地に広がった。今も一部の住民は、その爪痕に苦しんでいる。不思議なのは、今回のケースでも、暴動が起きてからようやく政府が動いたにもかかわらず、その「予防的措置」に対してメディアが一斉に政府を非難していることだ。かつての暴動時に、メディアや自治体は事態を黙認していたのに。

これは、決して“対岸の火事”ではない。実は、日本の埼玉県でも、川口市を中心に不法滞在外国人の問題が深刻化している。地元住民は繰り返し治安悪化を訴えてきたが、自治体も政府も長く沈黙を保ってきた。ところが、選挙が近づくと、それまで口を閉ざしていた政治家たちがようやく発言し始めるという構図は、あまりに無責任ではないか。日本は海に囲まれ、米国のように陸続きで不法入国される心配は少ない。だが、「ノービザ」で入国できる国が多い現在、空路を利用すれば実質的には“開かれた国境”と変わらない。ビザ免除国からの不法滞在者は、ベトナム・タイ・韓国・中国・フィリピンを中心に4万人を超える。川口に集住するトルコ人も1300人を超え、地域に複雑な影を落としている。

今ならまだ間に合う。だが、米国のように事態が膨れ上がってしまえば、手がつけられなくなるだろう。このような警鐘を鳴らすと、すぐに「外国人差別だ」と決めつける声が上がる。しかし、本質はそこではない。違法なものは違法として摘発する、という当たり前の原則に立ち返ろうというだけだ。地域社会で共に暮らすなら、そのルールや文化を尊重することは当然の前提である。米国でも、日本でも、問われているのは「共生」の本当の意味だ。暴力や違法行為を見て見ぬふりをすることが、寛容ではない。むしろそれは、善良な住民にも移民自身にも、長い目で見れば害をなす。偏った報道が「盗人猛々しい」言説を正当化してはならない。必要なのは、冷静なルールの再確認と、それを実行する覚悟である。