健診のあとで考えた ― 2025年11月08日

特定健診に行ってきた。年に一度の健康診断が無料というのは、やはりありがたい。「健診なんて無意味。税金の無駄使いで、病院を潤わせるだけだ」と言う人もいる。だが、心電図と血液検査くらいで目くじらを立てることもあるまい。数値を見れば、少しは自分の体を見つめ直すきっかけにもなる。診察した医師は、どう見てもアルバイトらしく、「はいはい」と聴診器を当てて終わり。それでも、まったく診ないよりはずっとましだ。大腸がんの便検査と前立腺がん検診には800円かかるが、これも安心料と思えば悪くない。結果は後日郵送される。主治医がいる病院なので、気になる項目があれば改めて相談できる。毎年20万円も国保に払っているのだから、この程度のサービスは当然だろう。

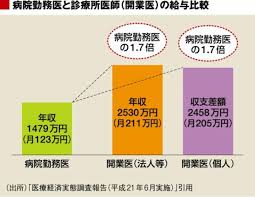

一方で、医療の側はどうなっているのか。日本医師会の松本吉郎会長が「診療所の4~5割は赤字で、大変な状態にある」と記者会見で述べた。財務省が「初診・再診料の減算」や「機能強化加算の廃止」を提案しており、医師会は「地域医療が崩壊する」と警鐘を鳴らす。だが、その“赤字”という言葉には少し違和感がある。医療法人では、院長の報酬が経費として計上される。報酬を高く設定すれば、帳簿上は簡単に赤字になる構造だ。開業医の平均年収は約2,800万円。勤務医の1,400万円前後と比べても倍近い。これで「赤字」と言われても、納得しづらいのが正直なところだ。

さらに、診療報酬は全国一律。東京でも離島でも同じ点数がつく。医療需要や人員配置の差を無視した設計で、過疎地ほど経営が苦しくなる。実際、公立病院の約9割が赤字で、地方の診療所では閉院も相次ぐ。とはいえ、報酬を一律に引き上げれば解決するという単純な話でもない。保険医療制度は国民の税金と保険料で成り立っている。財政規模やGDPとの整合性を欠けば、制度そのものがもたなくなる。必要なのは、報酬の中身を透明にし、地域差や経営実態を反映させる仕組みだ。たとえば

①報酬構造の公開、②地域別の報酬係数導入、③院長報酬の上限設定、④医業損益と経営者報酬の分離、⑤人口比に応じた傾斜配分。こうした制度改革を前提にしてこそ、報酬の引き上げは正当化される。

結局のところ、診療所の“赤字問題”は単なる収入不足ではなく、制度の不透明さと硬直性に起因する。健診の結果票を眺めながら、ふと思った。人間の健康も制度の健全性も、どちらも“見える化”から始まるのだろう。

一方で、医療の側はどうなっているのか。日本医師会の松本吉郎会長が「診療所の4~5割は赤字で、大変な状態にある」と記者会見で述べた。財務省が「初診・再診料の減算」や「機能強化加算の廃止」を提案しており、医師会は「地域医療が崩壊する」と警鐘を鳴らす。だが、その“赤字”という言葉には少し違和感がある。医療法人では、院長の報酬が経費として計上される。報酬を高く設定すれば、帳簿上は簡単に赤字になる構造だ。開業医の平均年収は約2,800万円。勤務医の1,400万円前後と比べても倍近い。これで「赤字」と言われても、納得しづらいのが正直なところだ。

さらに、診療報酬は全国一律。東京でも離島でも同じ点数がつく。医療需要や人員配置の差を無視した設計で、過疎地ほど経営が苦しくなる。実際、公立病院の約9割が赤字で、地方の診療所では閉院も相次ぐ。とはいえ、報酬を一律に引き上げれば解決するという単純な話でもない。保険医療制度は国民の税金と保険料で成り立っている。財政規模やGDPとの整合性を欠けば、制度そのものがもたなくなる。必要なのは、報酬の中身を透明にし、地域差や経営実態を反映させる仕組みだ。たとえば

①報酬構造の公開、②地域別の報酬係数導入、③院長報酬の上限設定、④医業損益と経営者報酬の分離、⑤人口比に応じた傾斜配分。こうした制度改革を前提にしてこそ、報酬の引き上げは正当化される。

結局のところ、診療所の“赤字問題”は単なる収入不足ではなく、制度の不透明さと硬直性に起因する。健診の結果票を眺めながら、ふと思った。人間の健康も制度の健全性も、どちらも“見える化”から始まるのだろう。