ロードキルと保険適用 ― 2025年11月26日

全国で野生動物と車両が衝突する“ロードキル”が止まらない。警察庁の統計では、30年前に約2万件だった事故件数は令和4年に約5万件へと跳ね上がった。タヌキや鳥類といった中型動物が主流だった時代はすでに過去。近年は東北地方でクマとの衝突が急増し、秋田県では前年の5倍超という異常事態だ。観光地・奈良公園でも「奈良のシカ」との事故が令和6年7月からの1年間で72件、36頭が命を落とした。事故後に動物が姿を消すケースも多く、実数は統計の倍以上あるとの見方もある。

なぜ事故がここまで増えているのか。森林で鳥獣が増加する一方で餌資源が枯渇し、高速道路や幹線道路が動物の移動ルートを分断したことに加え、環境変化によって行動圏が広がった結果、車と動物が遭遇する確率は必然的に高まっている。しかしより深刻なのは、こうした事故が保険制度の“死角”に置かれている点だ。野生動物との衝突は「物損事故」と扱われ、自賠責保険からは一円も支払われない。任意保険も契約内容によっては補償対象外となる。ドライバーに過失がない事故であるにもかかわらず、修理費を泣き寝入りせざるを得ないケースが後を絶たない。日本損害保険協会も「制度が現実に追いついていない」と認めている。

ここに制度設計の大矛盾が潜んでいる。本来、ドライバーは不可抗力的な被害者のはずだが、現行制度では“自損事故扱い”で自己負担が原則。一方、道路管理者は「道路を安全に管理する義務」を負っているはずなのに、動物事故では責任を回避しやすい。国家賠償法2条は“営造物の設置・管理に瑕疵があれば賠償責任を負う”と明記しており、落石や路面破損では判例上、責任が認められてきた。防護柵が不十分だったり、警告標識が欠けていたりすれば、動物飛び出し事故でも「瑕疵あり」と判断されうるはずなのだ。にもかかわらず、実際には“責任の空白”が放置され、ドライバーが一方的に割を食っている。

ではどうするか。解決策は二つに絞られる。

ひとつは保険制度の見直しだ。ロードキルを「不可抗力事故」として自賠責や任意保険の補償対象に明確に位置づけること。事故件数は少しずつ減少しており、保険財政にとっても十分に吸収可能な規模だ。契約者の納得感も高まるだろう。

もうひとつは道路管理者責任の拡張である。事故車両の修理費まで管理者が負担する仕組みにすれば、管理者側に強烈なインセンティブが生まれ、欧州で普及するエコブリッジや防護柵、警告標識の整備が一気に進むはずだ。欧米では「保険+管理者責任」で事故抑制を図るのがすでにスタンダードで、日本の制度は明らかに周回遅れのままで取り残されている。

結論は明快だ。ロードキルを自損扱いしたままにするなら、保険適用を広げるか、道路管理者責任を強化するか、そのいずれかを選ぶべきである。現行の“どっちつかず”では、ドライバーだけが不公平な負担を背負い続ける。事故が減少傾向に転じたいまこそ、制度改革には絶好のタイミングである。環境政策とも連動させつつ、「不可抗力事故」の救済と制度公平性を両立する――。その第一歩を踏み出す決断が、国にも保険業界にも求められている。

なぜ事故がここまで増えているのか。森林で鳥獣が増加する一方で餌資源が枯渇し、高速道路や幹線道路が動物の移動ルートを分断したことに加え、環境変化によって行動圏が広がった結果、車と動物が遭遇する確率は必然的に高まっている。しかしより深刻なのは、こうした事故が保険制度の“死角”に置かれている点だ。野生動物との衝突は「物損事故」と扱われ、自賠責保険からは一円も支払われない。任意保険も契約内容によっては補償対象外となる。ドライバーに過失がない事故であるにもかかわらず、修理費を泣き寝入りせざるを得ないケースが後を絶たない。日本損害保険協会も「制度が現実に追いついていない」と認めている。

ここに制度設計の大矛盾が潜んでいる。本来、ドライバーは不可抗力的な被害者のはずだが、現行制度では“自損事故扱い”で自己負担が原則。一方、道路管理者は「道路を安全に管理する義務」を負っているはずなのに、動物事故では責任を回避しやすい。国家賠償法2条は“営造物の設置・管理に瑕疵があれば賠償責任を負う”と明記しており、落石や路面破損では判例上、責任が認められてきた。防護柵が不十分だったり、警告標識が欠けていたりすれば、動物飛び出し事故でも「瑕疵あり」と判断されうるはずなのだ。にもかかわらず、実際には“責任の空白”が放置され、ドライバーが一方的に割を食っている。

ではどうするか。解決策は二つに絞られる。

ひとつは保険制度の見直しだ。ロードキルを「不可抗力事故」として自賠責や任意保険の補償対象に明確に位置づけること。事故件数は少しずつ減少しており、保険財政にとっても十分に吸収可能な規模だ。契約者の納得感も高まるだろう。

もうひとつは道路管理者責任の拡張である。事故車両の修理費まで管理者が負担する仕組みにすれば、管理者側に強烈なインセンティブが生まれ、欧州で普及するエコブリッジや防護柵、警告標識の整備が一気に進むはずだ。欧米では「保険+管理者責任」で事故抑制を図るのがすでにスタンダードで、日本の制度は明らかに周回遅れのままで取り残されている。

結論は明快だ。ロードキルを自損扱いしたままにするなら、保険適用を広げるか、道路管理者責任を強化するか、そのいずれかを選ぶべきである。現行の“どっちつかず”では、ドライバーだけが不公平な負担を背負い続ける。事故が減少傾向に転じたいまこそ、制度改革には絶好のタイミングである。環境政策とも連動させつつ、「不可抗力事故」の救済と制度公平性を両立する――。その第一歩を踏み出す決断が、国にも保険業界にも求められている。

NHKの受信料制度 ― 2025年11月25日

NHKの受信料制度が、いま深刻な“制度の地鳴り”を起こしている。未収件数は令和元年度の72万件から、令和7年度には174万件へ――実に2倍超の膨張だ。簡裁への支払い督促申立件数も前年の10倍以上に跳ね上がり、徴収の現場はもはや“金融事故”じみたひっ迫状態である。コロナ禍による対面営業の制約、オートロック物件の増加、そしてNHK自身が進めた巡回型営業の縮小。複数の要因が絡みあい、徴収網は目に見えてほころび始めた。

追い込まれたNHKは、「公平負担」の旗印の下で「受信料特別対策センター」を立ち上げ、ネット広告、郵便、さらには限定的な訪問営業に再び舵を切った。だが、視聴者の空気は重い。経済的困窮だけでなく、「番組姿勢が偏っている」「公的機関に見合う説明責任がない」など、意見・要望の七割以上が批判的だ。公共放送として“特定の利害に左右されない”と強調してきたNHKだが、その存在意義の中核が揺らぎつつある。

深刻なのは、単なる収入減ではない。制度自体が、テレビの時代を前提にした“化石構造”となり、ネット視聴が主流となった現在の生活様式にそぐわなくなっている点だ。徴収基準は依然としてテレビ受信機に紐づけられ、これが都市部ほど“徴収不能ゾーン”を生みやすい。強制徴収や督促の強化は、視聴者にとって“税に似た非税”として不満を増幅する。給与体系や制作費の透明性も限定的で、公共性を支える説明責任は十分ではない。番組への不信感が高まるたび、「なぜ強制的に払わねばならないのか」という根源的疑問が再び噴き上がる。

ここで視野を広げれば、制度疲労は日本特有の問題ではない。英BBCは2028年に受信料を実質廃止し、一般財源化へ移行する方向で議論が進み、独ARD/ZDFは所得比例徴収に近い“世帯課金の一本化”で合意している。欧州主要国が“税化か所得比例か”という再設計に動く中、日本の“テレビ所有ベース”は世界標準からも取り残されつつある。

制度の限界がここまで露呈した以上、再設計は不可避だ。方向性としては、まず①徴収の基盤を「テレビ所有」から「サービス利用」へ切り替えること。次に②税方式に近い所得比例や免除制度を導入し、真の意味での“応能負担”を実現すること。加えて③独立した監査機関を設け、予算・番組の透明性を客観的に担保すること。そして④視聴者代表や市民委員会を常設し、番組の公平性を監視する制度を組み込むことが求められる。

受信料を税化するなら、税に匹敵する公平性・透明性・説明責任が不可欠。スクランブル化など任意契約へ移行するなら、番組の質と信頼で視聴者をつなぎ止める覚悟が必要だ。

結局のところ、NHKの制度は「徴収の強制力」と「番組の公平性」が対称であってこそ持続する。どちらかが欠けた瞬間、制度は脆く崩れる。今問われているのは、NHK自身がどこまで自己修正能力を発揮し、“公共とは何か”を再構築できるかである。税方式へ踏み出すのか、それとも任意契約へ舵を切るのか――その決断は、日本のメディア環境の未来を左右する分岐点となる。

追い込まれたNHKは、「公平負担」の旗印の下で「受信料特別対策センター」を立ち上げ、ネット広告、郵便、さらには限定的な訪問営業に再び舵を切った。だが、視聴者の空気は重い。経済的困窮だけでなく、「番組姿勢が偏っている」「公的機関に見合う説明責任がない」など、意見・要望の七割以上が批判的だ。公共放送として“特定の利害に左右されない”と強調してきたNHKだが、その存在意義の中核が揺らぎつつある。

深刻なのは、単なる収入減ではない。制度自体が、テレビの時代を前提にした“化石構造”となり、ネット視聴が主流となった現在の生活様式にそぐわなくなっている点だ。徴収基準は依然としてテレビ受信機に紐づけられ、これが都市部ほど“徴収不能ゾーン”を生みやすい。強制徴収や督促の強化は、視聴者にとって“税に似た非税”として不満を増幅する。給与体系や制作費の透明性も限定的で、公共性を支える説明責任は十分ではない。番組への不信感が高まるたび、「なぜ強制的に払わねばならないのか」という根源的疑問が再び噴き上がる。

ここで視野を広げれば、制度疲労は日本特有の問題ではない。英BBCは2028年に受信料を実質廃止し、一般財源化へ移行する方向で議論が進み、独ARD/ZDFは所得比例徴収に近い“世帯課金の一本化”で合意している。欧州主要国が“税化か所得比例か”という再設計に動く中、日本の“テレビ所有ベース”は世界標準からも取り残されつつある。

制度の限界がここまで露呈した以上、再設計は不可避だ。方向性としては、まず①徴収の基盤を「テレビ所有」から「サービス利用」へ切り替えること。次に②税方式に近い所得比例や免除制度を導入し、真の意味での“応能負担”を実現すること。加えて③独立した監査機関を設け、予算・番組の透明性を客観的に担保すること。そして④視聴者代表や市民委員会を常設し、番組の公平性を監視する制度を組み込むことが求められる。

受信料を税化するなら、税に匹敵する公平性・透明性・説明責任が不可欠。スクランブル化など任意契約へ移行するなら、番組の質と信頼で視聴者をつなぎ止める覚悟が必要だ。

結局のところ、NHKの制度は「徴収の強制力」と「番組の公平性」が対称であってこそ持続する。どちらかが欠けた瞬間、制度は脆く崩れる。今問われているのは、NHK自身がどこまで自己修正能力を発揮し、“公共とは何か”を再構築できるかである。税方式へ踏み出すのか、それとも任意契約へ舵を切るのか――その決断は、日本のメディア環境の未来を左右する分岐点となる。

佐賀関火災と漁村防災 ― 2025年11月23日

海風に煽られた火の粉が夜空を染め、狭い路地を逃げる住民の背中に炎が迫る――。大分市佐賀関で発生した大規模火災は、わずか数時間で170棟以上を焼き尽くした。強風と乾燥、そして木造家屋の密集という“条件の三重奏”が、漁村を丸ごと呑み込んだのである。様相は2016年の糸魚川大火とまるで写し鏡。日本の沿岸部に横たわる「木密・道狭・空家多数」という構造的リスクが、再び牙をむいた格好だ。

全国あちこちを巡って目に付くのは佐賀関のような漁村は山のように存在していることだ。リアス式海岸に張り付くように形成される漁村は、平地が乏しく、家屋は密集。道は生活導線に合わせて曲がりくねり、生活道路は軽トラ一台がやっと通るか通らないかの幅が当たり前だ。中には狭い階段が坂の上まで続くところも少なくない。人口減少と高齢化が進んだ結果、空き家は増え、無人の家は火の発見を遅らせ、延焼拡大の“燃料”にもなる。佐賀関だけが特異なのではない。全国に同じ危うさを抱えた漁村は数百単位に上るという。

制度がないわけではない。建築基準法の接道義務やセットバック規定、防火地域指定、空き家対策特措法もある。だが既存集落に対しては強制力が弱く、「危険空き家」に該当しなければ自治体も手を出せない。財政体力の乏しい小規模自治体では、撤去や道路拡幅など“面的な改善”には踏み出せないのが実情だ。こうして三重苦は、まるで“構造的宿命”のように温存され続けている。

しかし、解決の糸口は確かにある。その一つが、京都府伊根町の舟屋群のケースだ。海沿いに建ち並ぶ独特の景観で知られる伊根町では、老朽化した舟屋が増え、耐震性・防火性ともに問題が指摘されていた。そこで町は、文化庁・府と連携し、「景観を残しながら防災性を高める」方針へかじを切る。不燃材による補強、屋根材の更新、耐火性の高い建具の導入など、外観をほぼ変えずに安全性を底上げした。撤去が必要な建物には公費補助を組み合わせ、空き地は防火広場や避難スペースとして再配置した。つまり伊根は、“景観か防災か”という二者択一を乗り越え、両立を実現した数少ない成功例だ。

佐賀関のような漁村に必要なのは、この「両立の設計思想」であり、自治体任せでは到底実現し得ない制度的後押しだ。国が動くべき優先順位は明確だ。第一に、空き家撤去の公費負担を恒久化すること。 撤去後の土地は延焼遮断帯となり、防火広場として再配置できる。第二に、再建築時のセットバックを徹底し、不燃化リノベーションへの補助制度を広げることで、道路拡幅と防火帯形成を同時に達成できる。第三に、所有者不明土地の公的管理を強化し、国交省・消防庁・水産庁の縦割りを越えた合同プログラムを創設することだ。

「人口の少ない漁村に多額の税金を投入する価値はあるのか」。必ず出る疑問だ。しかし、ひとたび火災や津波が集落を飲み込めば、被害額は数十億円単位になる。景観資産や歴史文化の喪失は、金額では測れない。漁港は食料安全保障の要であり、沿岸防災の最前線でもある。観光、移住促進、地域ブランド――漁村の価値は人口統計に表れない層でこそ大きい。

佐賀関火災は、漁村の防災が“自治体任せでは限界”である現実を突きつけた。火災を都市型自然災害として正式に位置づけ、空き家対策と地域リノベーションを国策として束ねる。伊根町に学ぶべきは、文化を守りながら安全性を底上げした“総合的な処方箋”である。次の火災の報は、決して遠い未来の話ではない。分かっていたのに動かなかった――そんな悔恨だけは残してはならない。

全国あちこちを巡って目に付くのは佐賀関のような漁村は山のように存在していることだ。リアス式海岸に張り付くように形成される漁村は、平地が乏しく、家屋は密集。道は生活導線に合わせて曲がりくねり、生活道路は軽トラ一台がやっと通るか通らないかの幅が当たり前だ。中には狭い階段が坂の上まで続くところも少なくない。人口減少と高齢化が進んだ結果、空き家は増え、無人の家は火の発見を遅らせ、延焼拡大の“燃料”にもなる。佐賀関だけが特異なのではない。全国に同じ危うさを抱えた漁村は数百単位に上るという。

制度がないわけではない。建築基準法の接道義務やセットバック規定、防火地域指定、空き家対策特措法もある。だが既存集落に対しては強制力が弱く、「危険空き家」に該当しなければ自治体も手を出せない。財政体力の乏しい小規模自治体では、撤去や道路拡幅など“面的な改善”には踏み出せないのが実情だ。こうして三重苦は、まるで“構造的宿命”のように温存され続けている。

しかし、解決の糸口は確かにある。その一つが、京都府伊根町の舟屋群のケースだ。海沿いに建ち並ぶ独特の景観で知られる伊根町では、老朽化した舟屋が増え、耐震性・防火性ともに問題が指摘されていた。そこで町は、文化庁・府と連携し、「景観を残しながら防災性を高める」方針へかじを切る。不燃材による補強、屋根材の更新、耐火性の高い建具の導入など、外観をほぼ変えずに安全性を底上げした。撤去が必要な建物には公費補助を組み合わせ、空き地は防火広場や避難スペースとして再配置した。つまり伊根は、“景観か防災か”という二者択一を乗り越え、両立を実現した数少ない成功例だ。

佐賀関のような漁村に必要なのは、この「両立の設計思想」であり、自治体任せでは到底実現し得ない制度的後押しだ。国が動くべき優先順位は明確だ。第一に、空き家撤去の公費負担を恒久化すること。 撤去後の土地は延焼遮断帯となり、防火広場として再配置できる。第二に、再建築時のセットバックを徹底し、不燃化リノベーションへの補助制度を広げることで、道路拡幅と防火帯形成を同時に達成できる。第三に、所有者不明土地の公的管理を強化し、国交省・消防庁・水産庁の縦割りを越えた合同プログラムを創設することだ。

「人口の少ない漁村に多額の税金を投入する価値はあるのか」。必ず出る疑問だ。しかし、ひとたび火災や津波が集落を飲み込めば、被害額は数十億円単位になる。景観資産や歴史文化の喪失は、金額では測れない。漁港は食料安全保障の要であり、沿岸防災の最前線でもある。観光、移住促進、地域ブランド――漁村の価値は人口統計に表れない層でこそ大きい。

佐賀関火災は、漁村の防災が“自治体任せでは限界”である現実を突きつけた。火災を都市型自然災害として正式に位置づけ、空き家対策と地域リノベーションを国策として束ねる。伊根町に学ぶべきは、文化を守りながら安全性を底上げした“総合的な処方箋”である。次の火災の報は、決して遠い未来の話ではない。分かっていたのに動かなかった――そんな悔恨だけは残してはならない。

柿と大根のおすそ分け ― 2025年11月16日

秋になると、農家の友人が「豊作で捨てるには忍びないから」と言って、大根や柿をおすそ分けしてくれる。実は昨日も、先週も、老人クラブの仲間から柿やサラダ菜をいただいたばかりだ。大きな大根を二本ももらえば、夫婦二人では半月はもつ。柿は関西では今年豊作らしく、何かの集まりがあるたびに誰かが持ってきてくれるのだが、正直なところ、もう食べ飽きてしまった。最近では、熊の出没が話題になっており、庭先の柿を早めに処分したほうがよいという話も耳にする。そんな事情もあってか、私の周囲では柿のインフレーションが続いている。ありがたいけれど、冷蔵庫にも胃袋にも限界がある。

さて、目の前にある立派な大根をどうすべきか。大根は、煮物、炒め物、サラダ、漬物など、調理法の幅が広く、台所では頼もしい存在だ。特に秋冬の旬には甘みが増し、味が染みやすくなるため、家庭料理において重宝される。煮物なら「豚バラ大根」や「鶏大根のにんにく煮」、「ブリ大根」などが定番。醤油、みりん、酒を使った甘辛い味付けが基本で、肉の旨味が大根に染み込むと、主菜としての満足感も高い。圧力鍋や電子レンジを使えば、短時間で調理できるのもありがたい。

葉付きの大根なら、葉も無駄にはできない。「じゃことの炒め煮」や「ふりかけ」にすれば、ご飯が進む一品になる。シャキシャキとした食感と香ばしさが魅力だ。漬物としては「紅白なます」や「浅漬け」、「柚子胡椒なます」などがあり、保存性にも優れ、箸休めにぴったり。さらに、「ふろふき大根」や「大根ステーキ」といった、素材の味を活かしたシンプルな料理も捨てがたい。

葉は栄養価も高く、炒め物や菜飯、味噌汁などに活用できる。保存するなら、冷蔵でも冷凍でも可能で、下茹でしておけば煮物や汁物にすぐ使える。一本の大根で主菜から副菜までこなせるのだから、やはり台所の味方である。とはいえ、冷蔵庫の空きと相談しながら、さて、どう使い切ったものか。そんなことを考えるのも、秋の楽しみのひとつかもしれない。

さて、目の前にある立派な大根をどうすべきか。大根は、煮物、炒め物、サラダ、漬物など、調理法の幅が広く、台所では頼もしい存在だ。特に秋冬の旬には甘みが増し、味が染みやすくなるため、家庭料理において重宝される。煮物なら「豚バラ大根」や「鶏大根のにんにく煮」、「ブリ大根」などが定番。醤油、みりん、酒を使った甘辛い味付けが基本で、肉の旨味が大根に染み込むと、主菜としての満足感も高い。圧力鍋や電子レンジを使えば、短時間で調理できるのもありがたい。

葉付きの大根なら、葉も無駄にはできない。「じゃことの炒め煮」や「ふりかけ」にすれば、ご飯が進む一品になる。シャキシャキとした食感と香ばしさが魅力だ。漬物としては「紅白なます」や「浅漬け」、「柚子胡椒なます」などがあり、保存性にも優れ、箸休めにぴったり。さらに、「ふろふき大根」や「大根ステーキ」といった、素材の味を活かしたシンプルな料理も捨てがたい。

葉は栄養価も高く、炒め物や菜飯、味噌汁などに活用できる。保存するなら、冷蔵でも冷凍でも可能で、下茹でしておけば煮物や汁物にすぐ使える。一本の大根で主菜から副菜までこなせるのだから、やはり台所の味方である。とはいえ、冷蔵庫の空きと相談しながら、さて、どう使い切ったものか。そんなことを考えるのも、秋の楽しみのひとつかもしれない。

関西生コン事件・正義と暴力 ― 2025年11月13日

11月10日放送のNHK「クローズアップ現代」は、関西生コン支部をめぐる争議事件で相次ぐ無罪判決に迫った。しかし、画面に映らない現場の“恐怖”はほとんど触れられていない。組合の街宣や占拠行為は、会社側だけでなく非組合員の小規模業者にも心理的圧力として作用し、「怖い組織」とのイメージを社会に刻みつけた。憲法28条で保障される争議権やストライキ権は、暴力や脅迫を伴う行為には及ばない。関生組合が「労働法を盾にした反社会的組織」と呼ばれた背景には、正当手続きで解決できる小規模問題を、組合員向けのパフォーマンスとして争議行動に拡大してしまう側面がある。例えば報道では在職証明書未発行や給与未払いといったケースが報じられたが、法令上に瑕疵がない請求なのだから労基局が介入すれば数日で解決可能なケースであったと思われる。わざわざ組合役員が当事者と事業所に出向いて出す出さないの押し問答をしていること自身が不毛だ。

こうした事態を防ぐためには、制度面での改善が不可欠である。争議行動や交渉の映像を双方で共有し、弁護士立会いを義務化することで、恣意的な映像編集や拡散を防ぎ、正当な争議行為と違法行為の線引きが明確化される。さらに、労基局の迅速介入や第三者仲裁と組み合わせれば、非組合員や小規模業者への心理的圧力も抑止できる。

要するに、権利行使の正当性だけを議論しても不十分だ。暴力排除と透明性確保を組み込んだ制度設計、そして組合自身の自己規律こそが、労働運動の社会的受容性を守る鍵だ。関生事件は、正義の名の下で暴力を許すのか、法と透明性で権利を守るのか――その選択を我々に突きつけている。それにしてもNHKの報道は労働組合を弱者に描き、企業や警察を権力の横暴と描くステレオタイプで、相変わらず偏っていると思わざるを得ない。

こうした事態を防ぐためには、制度面での改善が不可欠である。争議行動や交渉の映像を双方で共有し、弁護士立会いを義務化することで、恣意的な映像編集や拡散を防ぎ、正当な争議行為と違法行為の線引きが明確化される。さらに、労基局の迅速介入や第三者仲裁と組み合わせれば、非組合員や小規模業者への心理的圧力も抑止できる。

要するに、権利行使の正当性だけを議論しても不十分だ。暴力排除と透明性確保を組み込んだ制度設計、そして組合自身の自己規律こそが、労働運動の社会的受容性を守る鍵だ。関生事件は、正義の名の下で暴力を許すのか、法と透明性で権利を守るのか――その選択を我々に突きつけている。それにしてもNHKの報道は労働組合を弱者に描き、企業や警察を権力の横暴と描くステレオタイプで、相変わらず偏っていると思わざるを得ない。

「立花逮捕」で終わらせるな ― 2025年11月10日

「逮捕寸前だった」「警察に呼ばれていた」──。兵庫県知事選の余波で自死した竹内英明元県議をめぐり、SNS上に飛び交った戦慄の言葉。その怪情報を拡散した張本人、立花孝志氏が名誉毀損容疑で逮捕された。だが、この逮捕劇をもって「一件落着」とするのはあまりに浅い。この騒動は、一人の暴走で片付けられるほど単純ではない。背後には、日本の情報空間と政治制度の深い歪みが横たわっている。発端は、現職・斎藤元彦知事が議会から不信任を突きつけられ、出直し選挙に臨むという異例の展開。火種となったのは、パワハラや公金不正支出をめぐる疑惑だったが、実際には一部週刊誌やネットメディアが裏付けの乏しい情報をセンセーショナルに報じ、それをテレビ各局が無批判に追随したことが事態を加速させた。

議会はこれに呼応し、百条委員会を設置。調査にあたった竹内氏は選挙翌日に辞職し、翌年1月に自宅で変死。自殺とみられるが、詳細は不明のままだ。そこに登場した立花氏が「逮捕予定だった」と街頭演説やSNSで発信し、名誉毀損で逮捕された──という構図だ。だが、ここで疑問が浮かぶ。立花氏の発言が違法なら、そもそも発端となったメディアの報道はどう裁かれるのか。議会を動かし、知事を辞職に追い込み、県政を混乱させた報道が「公益目的」だからといって免責されるのは妥当なのか。

報道機関は「真実と信じるに足る相当な理由」があれば名誉毀損の違法性が阻却されるという法的保護を受ける。だが、その「相当な理由」が曖昧なまま、訂正も謝罪もない報道が許される現状は、情報空間における構造的な非対称性を露呈している。このアンフェアな構造を是正するには、制度的な改革が不可欠だ。提案したいのは、テレビ報道番組に対する視聴者評価を可視化する「赤ボタン制度」の導入。リモコンの赤ボタンを押せば「偏向あり」と記録され、集計結果は公開。スポンサーはその評価を参考に広告出稿を判断し、放送局の人事にも反映される。公平な報道が高く評価されれば、メディア全体がバランス志向に傾く可能性もある。

こうした制度設計を総務省任せで待つ余裕はない。議員立法による迅速な導入こそが現実的な解だ。もちろん、「表現の自由」を侵害するとの反発は避けられない。既存の放送法第4条も「政治的に公平であること」を定めているが、その運用は萎縮効果や政治的介入の懸念から曖昧なまま放置されてきた。しかし、「赤ボタン制度」の本質は政府による規制ではない。市民という第三者の評価を市場原理(スポンサー)と組織内部のインセンティブ(人事)に反映させる、新しいガバナンスの形だ。これは表現の自由を損なう介入とは一線を画す。

放送法の空白を補完し、報道の質を市民が監視・評価する仕組みを法的に担保する。そのための議員立法は、表現の自由を守りつつ、責任ある報道を促進する最強の抑止力となる。この立法化の是非こそ、国会で真剣に議論されるべき重要課題だ。兵庫県知事選を巡る混乱は、単なる立花氏の暴走ではない。制度設計と情報空間の欠陥が生んだ構造的な事故である。立花氏の逮捕をもって幕引きとする愚を犯してはならない。今こそ、報道の責任と制度の公平性を徹底的に問い直すべき時だ。

議会はこれに呼応し、百条委員会を設置。調査にあたった竹内氏は選挙翌日に辞職し、翌年1月に自宅で変死。自殺とみられるが、詳細は不明のままだ。そこに登場した立花氏が「逮捕予定だった」と街頭演説やSNSで発信し、名誉毀損で逮捕された──という構図だ。だが、ここで疑問が浮かぶ。立花氏の発言が違法なら、そもそも発端となったメディアの報道はどう裁かれるのか。議会を動かし、知事を辞職に追い込み、県政を混乱させた報道が「公益目的」だからといって免責されるのは妥当なのか。

報道機関は「真実と信じるに足る相当な理由」があれば名誉毀損の違法性が阻却されるという法的保護を受ける。だが、その「相当な理由」が曖昧なまま、訂正も謝罪もない報道が許される現状は、情報空間における構造的な非対称性を露呈している。このアンフェアな構造を是正するには、制度的な改革が不可欠だ。提案したいのは、テレビ報道番組に対する視聴者評価を可視化する「赤ボタン制度」の導入。リモコンの赤ボタンを押せば「偏向あり」と記録され、集計結果は公開。スポンサーはその評価を参考に広告出稿を判断し、放送局の人事にも反映される。公平な報道が高く評価されれば、メディア全体がバランス志向に傾く可能性もある。

こうした制度設計を総務省任せで待つ余裕はない。議員立法による迅速な導入こそが現実的な解だ。もちろん、「表現の自由」を侵害するとの反発は避けられない。既存の放送法第4条も「政治的に公平であること」を定めているが、その運用は萎縮効果や政治的介入の懸念から曖昧なまま放置されてきた。しかし、「赤ボタン制度」の本質は政府による規制ではない。市民という第三者の評価を市場原理(スポンサー)と組織内部のインセンティブ(人事)に反映させる、新しいガバナンスの形だ。これは表現の自由を損なう介入とは一線を画す。

放送法の空白を補完し、報道の質を市民が監視・評価する仕組みを法的に担保する。そのための議員立法は、表現の自由を守りつつ、責任ある報道を促進する最強の抑止力となる。この立法化の是非こそ、国会で真剣に議論されるべき重要課題だ。兵庫県知事選を巡る混乱は、単なる立花氏の暴走ではない。制度設計と情報空間の欠陥が生んだ構造的な事故である。立花氏の逮捕をもって幕引きとする愚を犯してはならない。今こそ、報道の責任と制度の公平性を徹底的に問い直すべき時だ。

健診のあとで考えた ― 2025年11月08日

特定健診に行ってきた。年に一度の健康診断が無料というのは、やはりありがたい。「健診なんて無意味。税金の無駄使いで、病院を潤わせるだけだ」と言う人もいる。だが、心電図と血液検査くらいで目くじらを立てることもあるまい。数値を見れば、少しは自分の体を見つめ直すきっかけにもなる。診察した医師は、どう見てもアルバイトらしく、「はいはい」と聴診器を当てて終わり。それでも、まったく診ないよりはずっとましだ。大腸がんの便検査と前立腺がん検診には800円かかるが、これも安心料と思えば悪くない。結果は後日郵送される。主治医がいる病院なので、気になる項目があれば改めて相談できる。毎年20万円も国保に払っているのだから、この程度のサービスは当然だろう。

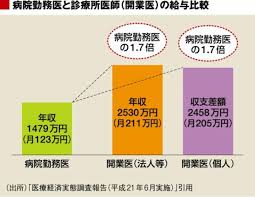

一方で、医療の側はどうなっているのか。日本医師会の松本吉郎会長が「診療所の4~5割は赤字で、大変な状態にある」と記者会見で述べた。財務省が「初診・再診料の減算」や「機能強化加算の廃止」を提案しており、医師会は「地域医療が崩壊する」と警鐘を鳴らす。だが、その“赤字”という言葉には少し違和感がある。医療法人では、院長の報酬が経費として計上される。報酬を高く設定すれば、帳簿上は簡単に赤字になる構造だ。開業医の平均年収は約2,800万円。勤務医の1,400万円前後と比べても倍近い。これで「赤字」と言われても、納得しづらいのが正直なところだ。

さらに、診療報酬は全国一律。東京でも離島でも同じ点数がつく。医療需要や人員配置の差を無視した設計で、過疎地ほど経営が苦しくなる。実際、公立病院の約9割が赤字で、地方の診療所では閉院も相次ぐ。とはいえ、報酬を一律に引き上げれば解決するという単純な話でもない。保険医療制度は国民の税金と保険料で成り立っている。財政規模やGDPとの整合性を欠けば、制度そのものがもたなくなる。必要なのは、報酬の中身を透明にし、地域差や経営実態を反映させる仕組みだ。たとえば

①報酬構造の公開、②地域別の報酬係数導入、③院長報酬の上限設定、④医業損益と経営者報酬の分離、⑤人口比に応じた傾斜配分。こうした制度改革を前提にしてこそ、報酬の引き上げは正当化される。

結局のところ、診療所の“赤字問題”は単なる収入不足ではなく、制度の不透明さと硬直性に起因する。健診の結果票を眺めながら、ふと思った。人間の健康も制度の健全性も、どちらも“見える化”から始まるのだろう。

一方で、医療の側はどうなっているのか。日本医師会の松本吉郎会長が「診療所の4~5割は赤字で、大変な状態にある」と記者会見で述べた。財務省が「初診・再診料の減算」や「機能強化加算の廃止」を提案しており、医師会は「地域医療が崩壊する」と警鐘を鳴らす。だが、その“赤字”という言葉には少し違和感がある。医療法人では、院長の報酬が経費として計上される。報酬を高く設定すれば、帳簿上は簡単に赤字になる構造だ。開業医の平均年収は約2,800万円。勤務医の1,400万円前後と比べても倍近い。これで「赤字」と言われても、納得しづらいのが正直なところだ。

さらに、診療報酬は全国一律。東京でも離島でも同じ点数がつく。医療需要や人員配置の差を無視した設計で、過疎地ほど経営が苦しくなる。実際、公立病院の約9割が赤字で、地方の診療所では閉院も相次ぐ。とはいえ、報酬を一律に引き上げれば解決するという単純な話でもない。保険医療制度は国民の税金と保険料で成り立っている。財政規模やGDPとの整合性を欠けば、制度そのものがもたなくなる。必要なのは、報酬の中身を透明にし、地域差や経営実態を反映させる仕組みだ。たとえば

①報酬構造の公開、②地域別の報酬係数導入、③院長報酬の上限設定、④医業損益と経営者報酬の分離、⑤人口比に応じた傾斜配分。こうした制度改革を前提にしてこそ、報酬の引き上げは正当化される。

結局のところ、診療所の“赤字問題”は単なる収入不足ではなく、制度の不透明さと硬直性に起因する。健診の結果票を眺めながら、ふと思った。人間の健康も制度の健全性も、どちらも“見える化”から始まるのだろう。

現金オンリーのうどん屋 ― 2025年11月02日

今日は自家用車の点検ついでに、昼飯でも食べようと車屋の目の前にある『釜揚げ讃岐うどん 香の川製麺』へ。ここに来るのは実に3年ぶり。懐かしさもあって、カレーうどんを注文。ところが、レジ前で衝撃の事実。なんと、キャッシュレス決済が使えない。現金オンリー。今どきそんな店ある?と思いつつ、財布を確認。小銭が残ってたかも…と値段を聞くと750円。かき集めても730円しかない。レジのお姉さんに「後払いでいいから、電話番号と名前を書いてください」と言われる。いや、親切だけど、チェーン店でこの対応って珍しい。しかも、カレーうどんが750円って高くない?相場は600円くらいのはず。キャッシュレス非対応なら、むしろ安くしてほしいくらいだ。

味は悪くなかった。カレー出汁はしっかりしてて美味しかった。でも、肉の姿は見当たらず。具なしカレーうどんで750円かぁ…。支払いのため、近くのATMを探すことに。店員さんに聞くと、すぐ近くにコンビニがあるとのこと。外はあいにくの雨、しかも風が強い。国道沿いなので車が通るたびに水しぶきが飛んでくる。車で行きたいけど、点検中だから歩くしかない。5分ほど歩いてセブンイレブンに到着。ATMで現金を引き出すのも半年ぶり。すっかり忘れていたけど、1万円出金では千円札が引き出せない仕様。結局2回出金する羽目に。

それにしても、国道沿いの大型店でキャッシュレス非対応ってどうなの?文句を言っても仕方ないので、黙って支払い。改めて思う。うどんってこんなに高くなったんだな。3年前は500円くらいだったのに、5割も値上がりしてる。最近は飲み屋以外で外食しないから相場が分からなかったけど、「香の川製麺」だけが突出して高い気がする。ちなみに業界トップの丸亀製麺は640円。もちろんキャッシュレス対応済み。

レジに人手を割いてる時点で、利益率も下がるだろうし、経営陣の感覚がちょっと緩いのかも。「香の川製麺」が業界10位にも入らない理由、なんとなく分かった気がする。そんなことをぶつぶつ考えていたら、点検が終わった愛車が冬タイヤに履き替えて戻ってきた。さて、冬の車旅はどこへ行こうかと気を取り直す。

味は悪くなかった。カレー出汁はしっかりしてて美味しかった。でも、肉の姿は見当たらず。具なしカレーうどんで750円かぁ…。支払いのため、近くのATMを探すことに。店員さんに聞くと、すぐ近くにコンビニがあるとのこと。外はあいにくの雨、しかも風が強い。国道沿いなので車が通るたびに水しぶきが飛んでくる。車で行きたいけど、点検中だから歩くしかない。5分ほど歩いてセブンイレブンに到着。ATMで現金を引き出すのも半年ぶり。すっかり忘れていたけど、1万円出金では千円札が引き出せない仕様。結局2回出金する羽目に。

それにしても、国道沿いの大型店でキャッシュレス非対応ってどうなの?文句を言っても仕方ないので、黙って支払い。改めて思う。うどんってこんなに高くなったんだな。3年前は500円くらいだったのに、5割も値上がりしてる。最近は飲み屋以外で外食しないから相場が分からなかったけど、「香の川製麺」だけが突出して高い気がする。ちなみに業界トップの丸亀製麺は640円。もちろんキャッシュレス対応済み。

レジに人手を割いてる時点で、利益率も下がるだろうし、経営陣の感覚がちょっと緩いのかも。「香の川製麺」が業界10位にも入らない理由、なんとなく分かった気がする。そんなことをぶつぶつ考えていたら、点検が終わった愛車が冬タイヤに履き替えて戻ってきた。さて、冬の車旅はどこへ行こうかと気を取り直す。

秋の夕暮れとコスモス ― 2025年10月30日

夕方5時を過ぎると、もう日は傾き、空気がひんやりしてくる。あれほど「猛暑だ」と嘆いていたのが嘘のように、今では長袖が手放せない。昨日、ようやくキンモクセイの香りが漂ってきた。子どもの頃の記憶をたどると、いつもこの香りの中で運動会をしていた気がする。昔の体育の日あたりがその季節だったが、今年は少し遅れて秋がやってきたようだ。庭のコスモスも、ようやく遅咲きの花が咲き始めた。家人と連れ立って近所のコスモス畑へ出かけると、そこは一面の花の海。風に揺れる花々が夕陽を受けてきらめき、遠くでは虫の声が響いていた。秋の夕暮れとコスモスほど、季節を実感させてくれる組み合わせはない。

コスモスはキク科コスモス属の植物で、秋を代表する花だ。原産地はメキシコ。明治時代に日本へ渡来し、今ではどこの町でも見られる身近な花になった。学名 Cosmos bipinnatus はギリシャ語の「kosmos(秩序・調和・美)」に由来し、その整った花姿が名前の意味をよく表している。日本語の「秋桜(あきざくら)」という呼び名は当て字で、1977年に山口百恵が歌った『秋桜』によって広く知られるようになった。

開花期は9月から10月が見ごろ。早咲きの品種は6月頃から咲き始め、晩秋まで長く楽しめる。短日植物なので、日照時間が短くなると花を咲かせる性質があるという。花言葉は「乙女の真心」「調和」「謙虚」。色によっても意味が少しずつ異なるそうだ。

コスモスの季節が過ぎれば、京都はいよいよ紅葉のシーズンに入る。

けれど最近は嵐山や大原でクマの出没が相次ぎ、通行止めのニュースも耳にする。観光の書き入れ時に、なんとも“クマった話”である。

コスモスはキク科コスモス属の植物で、秋を代表する花だ。原産地はメキシコ。明治時代に日本へ渡来し、今ではどこの町でも見られる身近な花になった。学名 Cosmos bipinnatus はギリシャ語の「kosmos(秩序・調和・美)」に由来し、その整った花姿が名前の意味をよく表している。日本語の「秋桜(あきざくら)」という呼び名は当て字で、1977年に山口百恵が歌った『秋桜』によって広く知られるようになった。

開花期は9月から10月が見ごろ。早咲きの品種は6月頃から咲き始め、晩秋まで長く楽しめる。短日植物なので、日照時間が短くなると花を咲かせる性質があるという。花言葉は「乙女の真心」「調和」「謙虚」。色によっても意味が少しずつ異なるそうだ。

コスモスの季節が過ぎれば、京都はいよいよ紅葉のシーズンに入る。

けれど最近は嵐山や大原でクマの出没が相次ぎ、通行止めのニュースも耳にする。観光の書き入れ時に、なんとも“クマった話”である。

クマに食われる自治体の限界 ― 2025年10月29日

山中ばかりか、いまや住宅地でもクマが人を襲い、また一人、帰らぬ人が増えた。ニュースは繰り返し「過去最多の被害」と報じ、政府は慌てて自衛隊を後方支援に動員。環境省も関係省庁連絡会議を開き、「早期改訂」だの「総合対策」だのと、おなじみの言葉を並べた。だが、この光景は何度目だろう。被害が出てから慌てて動く。それがこの国の“野生動物行政”の常態である。現行制度では、クマ対策は「鳥獣保護管理法」に基づき都道府県が担当。環境省は制度設計と補助金を握りつつ、責任は取らない。だが、山間の自治体にそんな余力があるはずもない。猟友会は高齢化し、若手ハンターは激減。科学的な個体数管理といっても、データも機材も人も足りない。要するに「自治体任せ」というより、「放置」に近いのだ。

それでも環境省は「保護」の旗を振り続けた。2024年には、反対多数のパブリックコメントを無視して、全国一律でクマを「指定管理鳥獣」に指定。つまり“守る前提”を制度化したのである。地方では「人命より生態系か」との怒りが渦巻いたが、霞が関の官僚たちはどこ吹く風。山に入らない人間が、山を支配している。

いま必要なのは、理念ではなく実働部隊だ。提案したいのは「森林警備隊」構想である。森林の秩序を維持する政府直轄の常設組織として、クマなど大型獣の個体数管理や緊急対応、広域モニタリングを担う。国家資格を持つハンター、自衛隊OB、森林技術者を配置し、都道府県境を越えて動ける唯一の組織にする。それくらいの“本気”がなければ、人命は守れない。

交通事故対策を思い出してほしい。警察庁は法改正から統計管理まで一貫して主導し、全国で交通死亡者を半減させた。もしあれを「県の責任」にしていたら、今でも死者は減っていなかっただろう。クマ対策も同じだ。現場を支える「国の司令塔」がなければ、被害は減らない。政府は「地方自治の尊重」と聞こえのいい言葉を並べるが、自治体に人も金もない現実を知りながら放置してきたのは誰か。国が責任を取らない構造こそが、クマ被害の温床である。森林警備隊の創設は、単なる制度改革ではない。“クマに食われる国民”をこれ以上出さないための、最低限の国家防衛だ。

環境省の机上の理想論より、現場で銃を構える覚悟を持つ人間の方が、よほど自然を知っている。いま問われているのは、野生の獣ではない。人間の側の「野生の鈍感さ」なのだ。

それでも環境省は「保護」の旗を振り続けた。2024年には、反対多数のパブリックコメントを無視して、全国一律でクマを「指定管理鳥獣」に指定。つまり“守る前提”を制度化したのである。地方では「人命より生態系か」との怒りが渦巻いたが、霞が関の官僚たちはどこ吹く風。山に入らない人間が、山を支配している。

いま必要なのは、理念ではなく実働部隊だ。提案したいのは「森林警備隊」構想である。森林の秩序を維持する政府直轄の常設組織として、クマなど大型獣の個体数管理や緊急対応、広域モニタリングを担う。国家資格を持つハンター、自衛隊OB、森林技術者を配置し、都道府県境を越えて動ける唯一の組織にする。それくらいの“本気”がなければ、人命は守れない。

交通事故対策を思い出してほしい。警察庁は法改正から統計管理まで一貫して主導し、全国で交通死亡者を半減させた。もしあれを「県の責任」にしていたら、今でも死者は減っていなかっただろう。クマ対策も同じだ。現場を支える「国の司令塔」がなければ、被害は減らない。政府は「地方自治の尊重」と聞こえのいい言葉を並べるが、自治体に人も金もない現実を知りながら放置してきたのは誰か。国が責任を取らない構造こそが、クマ被害の温床である。森林警備隊の創設は、単なる制度改革ではない。“クマに食われる国民”をこれ以上出さないための、最低限の国家防衛だ。

環境省の机上の理想論より、現場で銃を構える覚悟を持つ人間の方が、よほど自然を知っている。いま問われているのは、野生の獣ではない。人間の側の「野生の鈍感さ」なのだ。