Cloudflare社の大事故 ― 2025年11月20日

昨夜、AIで調べ物をしようとコパイロットにつなぐと「現在使えない」。ならばとChatGPTを開いても沈黙のまま。おかしい、とXを覗けばこちらも読み込みエラー。唯一動いたのはGoogleのジェミニだけ。ネットの空気がざわついているのが、手に取るように分かった。原因は、米インターネット基盤企業 Cloudflare の“大事故”だった。世界のWebトラフィックの2割を握る巨大インフラがつまずけば、デジタル社会は一斉に転ぶ。引き金となったのは、同社のボット対策機能「Bot Management」の設定ファイルだ。通常なら一定サイズで管理されるはずのそれが、内部の仕様変更で肥大化し、システムがクラッシュ。正規の通信まで遮断され、各地で「500 Internal Server Error」が噴出した。被害の顔ぶれは、ChatGPT、X、Zoom、Spotify、Canva、Teams、Visa…と、ほぼ“現代生活の配管”と言っていいサービスばかり。蛇口をひねれば水が出るように、ネットがつながるのは当たり前――そんな常識が一瞬で崩れた。

Cloudflareのマシュー・プリンスCEOは「2019年以来で最悪の障害」と謝罪し、復旧に奔走。日本時間19日午前4時半頃、ようやく復旧のアナウンスが出た。サイバー攻撃ではなく“単なる設定ミス”。だが、その“単なる”が世界中の神経を逆なでした。今回の一件は、インターネットの“中央集権”がもたらす危うさを白日の下に晒した。医療、行政、金融――社会の根幹が外部インフラに寄りかかっている現実は、便利さの裏で危険な綱渡りでもある。幸い病院や警察などのコア業務に大規模な停止は報告されていないが、予約サイトや通知システムが一時的に揺らいだ可能性は否定できない。

制度面でいえば、外部インフラへの依存度を可視化し、監査可能性を確保することが急務だ。さらに、フェイルセーフ設計の徹底、最低限のサービス継続を担保する冗長化、障害時の情報公開ルールの標準化――いずれも“平時は見向きもされないが、ひとたび事故が起きれば命綱になる”仕組みである。公共部門や医療機関においては、CDNの多重化やAPIの冗長構成、通知手段の複線化(SMS、電話、院内掲示など)を含むBCPの再点検は待ったなしだ。

要するに今回の障害は、単なる技術トラブルなどではない。世界が便利さの代償として抱え込んだ“制度的な弱点”に、Cloudflareが赤信号をともした格好だ。再発防止には、技術修正だけでなく、インフラの契約構造や運用監督のあり方そのものを見直す覚悟が求められている。

Cloudflareのマシュー・プリンスCEOは「2019年以来で最悪の障害」と謝罪し、復旧に奔走。日本時間19日午前4時半頃、ようやく復旧のアナウンスが出た。サイバー攻撃ではなく“単なる設定ミス”。だが、その“単なる”が世界中の神経を逆なでした。今回の一件は、インターネットの“中央集権”がもたらす危うさを白日の下に晒した。医療、行政、金融――社会の根幹が外部インフラに寄りかかっている現実は、便利さの裏で危険な綱渡りでもある。幸い病院や警察などのコア業務に大規模な停止は報告されていないが、予約サイトや通知システムが一時的に揺らいだ可能性は否定できない。

制度面でいえば、外部インフラへの依存度を可視化し、監査可能性を確保することが急務だ。さらに、フェイルセーフ設計の徹底、最低限のサービス継続を担保する冗長化、障害時の情報公開ルールの標準化――いずれも“平時は見向きもされないが、ひとたび事故が起きれば命綱になる”仕組みである。公共部門や医療機関においては、CDNの多重化やAPIの冗長構成、通知手段の複線化(SMS、電話、院内掲示など)を含むBCPの再点検は待ったなしだ。

要するに今回の障害は、単なる技術トラブルなどではない。世界が便利さの代償として抱え込んだ“制度的な弱点”に、Cloudflareが赤信号をともした格好だ。再発防止には、技術修正だけでなく、インフラの契約構造や運用監督のあり方そのものを見直す覚悟が求められている。

現金オンリーのうどん屋 ― 2025年11月02日

今日は自家用車の点検ついでに、昼飯でも食べようと車屋の目の前にある『釜揚げ讃岐うどん 香の川製麺』へ。ここに来るのは実に3年ぶり。懐かしさもあって、カレーうどんを注文。ところが、レジ前で衝撃の事実。なんと、キャッシュレス決済が使えない。現金オンリー。今どきそんな店ある?と思いつつ、財布を確認。小銭が残ってたかも…と値段を聞くと750円。かき集めても730円しかない。レジのお姉さんに「後払いでいいから、電話番号と名前を書いてください」と言われる。いや、親切だけど、チェーン店でこの対応って珍しい。しかも、カレーうどんが750円って高くない?相場は600円くらいのはず。キャッシュレス非対応なら、むしろ安くしてほしいくらいだ。

味は悪くなかった。カレー出汁はしっかりしてて美味しかった。でも、肉の姿は見当たらず。具なしカレーうどんで750円かぁ…。支払いのため、近くのATMを探すことに。店員さんに聞くと、すぐ近くにコンビニがあるとのこと。外はあいにくの雨、しかも風が強い。国道沿いなので車が通るたびに水しぶきが飛んでくる。車で行きたいけど、点検中だから歩くしかない。5分ほど歩いてセブンイレブンに到着。ATMで現金を引き出すのも半年ぶり。すっかり忘れていたけど、1万円出金では千円札が引き出せない仕様。結局2回出金する羽目に。

それにしても、国道沿いの大型店でキャッシュレス非対応ってどうなの?文句を言っても仕方ないので、黙って支払い。改めて思う。うどんってこんなに高くなったんだな。3年前は500円くらいだったのに、5割も値上がりしてる。最近は飲み屋以外で外食しないから相場が分からなかったけど、「香の川製麺」だけが突出して高い気がする。ちなみに業界トップの丸亀製麺は640円。もちろんキャッシュレス対応済み。

レジに人手を割いてる時点で、利益率も下がるだろうし、経営陣の感覚がちょっと緩いのかも。「香の川製麺」が業界10位にも入らない理由、なんとなく分かった気がする。そんなことをぶつぶつ考えていたら、点検が終わった愛車が冬タイヤに履き替えて戻ってきた。さて、冬の車旅はどこへ行こうかと気を取り直す。

味は悪くなかった。カレー出汁はしっかりしてて美味しかった。でも、肉の姿は見当たらず。具なしカレーうどんで750円かぁ…。支払いのため、近くのATMを探すことに。店員さんに聞くと、すぐ近くにコンビニがあるとのこと。外はあいにくの雨、しかも風が強い。国道沿いなので車が通るたびに水しぶきが飛んでくる。車で行きたいけど、点検中だから歩くしかない。5分ほど歩いてセブンイレブンに到着。ATMで現金を引き出すのも半年ぶり。すっかり忘れていたけど、1万円出金では千円札が引き出せない仕様。結局2回出金する羽目に。

それにしても、国道沿いの大型店でキャッシュレス非対応ってどうなの?文句を言っても仕方ないので、黙って支払い。改めて思う。うどんってこんなに高くなったんだな。3年前は500円くらいだったのに、5割も値上がりしてる。最近は飲み屋以外で外食しないから相場が分からなかったけど、「香の川製麺」だけが突出して高い気がする。ちなみに業界トップの丸亀製麺は640円。もちろんキャッシュレス対応済み。

レジに人手を割いてる時点で、利益率も下がるだろうし、経営陣の感覚がちょっと緩いのかも。「香の川製麺」が業界10位にも入らない理由、なんとなく分かった気がする。そんなことをぶつぶつ考えていたら、点検が終わった愛車が冬タイヤに履き替えて戻ってきた。さて、冬の車旅はどこへ行こうかと気を取り直す。

スマホに奪われた「読書脳」 ― 2025年10月27日

信じがたいが、これは現実の数字だ。ベネッセと東京大学社会科学研究所が昨年実施した調査によると、小中高生の53%が「1日の読書時間0分」と答えた。半分以上の子どもが本を一行も読んでいない。2015年の34%からほぼ1.5倍。もはや「活字離れ」ではない──これは「活字絶食」である。そして、この“知的飢餓”の黒幕は、言うまでもなくスマートフォンだ。調査によれば、スマホの利用時間が長いほど読書時間が減る。たとえば小学高学年でスマホを3時間以上使う子の読書時間は平均9.5分。スマホを使わない子の半分以下だという。中高生になると、この差はさらに拡大する。つまり、「知るための道具」が「考える力」を奪っているのだ。

皮肉な話だ。子どもたちは“情報”に囲まれながら、言葉を失い、文章を読めず、考えることに耐えられなくなっている。SNSで数秒の動画を見て笑う代わりに、長文を前にすると「めんどくさい」と言う。脳がスマホ仕様に変質し始めている。だが読書は、単なる“勉強の下準備”ではない。東北大学や文科省の研究が繰り返し示すように、読書時間が長い子どもほど語彙力・読解力が高く、学力も良好だ。しかも読書はIQにも影響する。双子を追跡した研究では、初期IQが同じでも、読書量の多い方がIQが高くなることが確認されている。つまり読書とは、単なる趣味ではなく、脳のトレーニングだ。知識を増やすだけでなく、論理的思考や問題解決力といった「知能の筋肉」を鍛える行為なのだ。

その「筋トレ時間」を削ってまで、いまの学校は何を教えているのか。

小学校では英語が教科化され、プログラミング授業も増加。授業時間はこの10年で週2時間も増えた。だが、その裏で減っているのが国語と読書の時間だ。結果、全国学力調査では中学生の英語スピーキング正答率が2019年の30.8%→2023年12.4%へと激減。英語嫌いの児童も増えているという。つまり、「英語が大事」と叫ぶほど英語ができなくなり、「読書が大事」と言いながら読む時間がなくなる。──まるで教育行政のブラックジョークである。

文科省は「国際化」「情報化」を錦の御旗に、次々と新教科を押し込むが、それが子どもの発達段階を無視した“政策的スマホ依存”であることに気づいていない。現場の教師が「読書の時間が削られている」と声を上げても、上層部は「デジタル教材の充実」と言って耳を塞ぐ。だが、読解力が衰えれば、英語も数学も何も理解できなくなる。日本の教育は、根を切ったまま葉を磨こうとしている。

家庭でも読書習慣が維持できない今、公教育こそがその“最後の砦”であるはずだ。読書は学力の根を育てる「水」。英語もプログラミングも、その水で咲く「花」にすぎない。だが水を枯らせば、花は咲かない。それでもなお、教育行政は花壇のデザインばかり議論している。

「スマホが悪い」のではない。それに支配される大人の無策こそが、子どもたちの知性を干からびさせている。読書時間の確保は“文化政策”ではない。“国家の存続戦略”だ。今こそ、文科官僚も政治家も、タブレットを置いて一冊の本を読むべきだろう。せめて「考える」という行為が、どういうことだったのかを思い出すために。

皮肉な話だ。子どもたちは“情報”に囲まれながら、言葉を失い、文章を読めず、考えることに耐えられなくなっている。SNSで数秒の動画を見て笑う代わりに、長文を前にすると「めんどくさい」と言う。脳がスマホ仕様に変質し始めている。だが読書は、単なる“勉強の下準備”ではない。東北大学や文科省の研究が繰り返し示すように、読書時間が長い子どもほど語彙力・読解力が高く、学力も良好だ。しかも読書はIQにも影響する。双子を追跡した研究では、初期IQが同じでも、読書量の多い方がIQが高くなることが確認されている。つまり読書とは、単なる趣味ではなく、脳のトレーニングだ。知識を増やすだけでなく、論理的思考や問題解決力といった「知能の筋肉」を鍛える行為なのだ。

その「筋トレ時間」を削ってまで、いまの学校は何を教えているのか。

小学校では英語が教科化され、プログラミング授業も増加。授業時間はこの10年で週2時間も増えた。だが、その裏で減っているのが国語と読書の時間だ。結果、全国学力調査では中学生の英語スピーキング正答率が2019年の30.8%→2023年12.4%へと激減。英語嫌いの児童も増えているという。つまり、「英語が大事」と叫ぶほど英語ができなくなり、「読書が大事」と言いながら読む時間がなくなる。──まるで教育行政のブラックジョークである。

文科省は「国際化」「情報化」を錦の御旗に、次々と新教科を押し込むが、それが子どもの発達段階を無視した“政策的スマホ依存”であることに気づいていない。現場の教師が「読書の時間が削られている」と声を上げても、上層部は「デジタル教材の充実」と言って耳を塞ぐ。だが、読解力が衰えれば、英語も数学も何も理解できなくなる。日本の教育は、根を切ったまま葉を磨こうとしている。

家庭でも読書習慣が維持できない今、公教育こそがその“最後の砦”であるはずだ。読書は学力の根を育てる「水」。英語もプログラミングも、その水で咲く「花」にすぎない。だが水を枯らせば、花は咲かない。それでもなお、教育行政は花壇のデザインばかり議論している。

「スマホが悪い」のではない。それに支配される大人の無策こそが、子どもたちの知性を干からびさせている。読書時間の確保は“文化政策”ではない。“国家の存続戦略”だ。今こそ、文科官僚も政治家も、タブレットを置いて一冊の本を読むべきだろう。せめて「考える」という行為が、どういうことだったのかを思い出すために。

日本流EC・アスクル大混乱 ― 2025年10月22日

ティッシュもトナーも届かない。先日、EC大手アスクルがランサムウェア攻撃を受け、注文と出荷のシステムが完全に止まった。会社の備品はおろか、個人で頼んだ洗剤や文房具すら発送できない“ネット通販のブラックアウト”である。しかも被害はアスクル本体だけではなかった。無印良品、ロフト、オフィス用品を扱う提携企業にも影響が広がり、在庫も配送もストップ。ネット注文社会の便利さが、一夜にして「紙も買えない不便さ」に変わった。EC企業の命は「早い・正確・止まらない」ことにある。その心臓部を止めてしまったのだから、単なるトラブルでは済まない。これは“技術の問題”ではなく、“経営の怠慢”である。

多くの日本企業がそうであるように、アスクルもセキュリティ対策を「システム部門の仕事」と思い込んでいた。経営陣は「売上が止まる方が怖い」と例外対応を許し、営業現場は「取引先の都合」を優先して安全ルールを緩める。その結果、外部との接続経路──つまり“デジタルの裏口”が開いたままになり、攻撃者に見事に突かれた。今回の侵入経路は物流子会社との接続ルートだったとされる。つまり、倉庫を動かすために設けた便利な線が、結果的にウイルスの侵入口になったのだ。まるで「ドアを開けっ放しにしておきながら、空き巣に入られた」と嘆くようなもの。

本来、EC企業は「24時間つながりっぱなし」で「個人情報の宝庫」なのだから、ゼロトラスト(誰も信用せず確認を重ねる)型の仕組みを作るのが当たり前だ。にもかかわらず、アスクルは取引先ごとに違うルールを適用し、統一的な防御を怠った。これは“ミス”ではなく、“業界への背信”に等しい。消費者にとっては、単に「荷物が遅れた」話ではない。個人情報がどこまで流出したのか、誰も明確に説明できていない。アスクルは便利な日用品を届けてきたが、同時に“安心”までは届けていなかったということだ。

ただ、日本企業の名誉のために言っておくと、世界の中でランサムウェアによって事業が停止した件数は日本が最も少ない。いわばセキュリティ先進国といえるだろう。海外企業の場合、感染すると半数以上が身代金を支払ってしまうことが大きく関係しているのかもしれない。日本はサイバーテロに毅然と対応しているため、テロの標的としては旨味がないのだろう。ただし、それはシステムの普及に多大な時間を要し、損害額も莫大になるというリスクとのトレードオフの上に成り立っていることも事実である。

アスクルの名は「明日来る」から取られているという。だが、今回の事件で私たちが痛感したのは、「安全対策が明日まで来なかった」現実だ。ネット社会では、便利の裏にこそ最大のリスクが潜む。コピー用紙が届く前に、信頼が消える。それが、アスクル事件が突きつけた“日本式デジタル経営”の末路である。

多くの日本企業がそうであるように、アスクルもセキュリティ対策を「システム部門の仕事」と思い込んでいた。経営陣は「売上が止まる方が怖い」と例外対応を許し、営業現場は「取引先の都合」を優先して安全ルールを緩める。その結果、外部との接続経路──つまり“デジタルの裏口”が開いたままになり、攻撃者に見事に突かれた。今回の侵入経路は物流子会社との接続ルートだったとされる。つまり、倉庫を動かすために設けた便利な線が、結果的にウイルスの侵入口になったのだ。まるで「ドアを開けっ放しにしておきながら、空き巣に入られた」と嘆くようなもの。

本来、EC企業は「24時間つながりっぱなし」で「個人情報の宝庫」なのだから、ゼロトラスト(誰も信用せず確認を重ねる)型の仕組みを作るのが当たり前だ。にもかかわらず、アスクルは取引先ごとに違うルールを適用し、統一的な防御を怠った。これは“ミス”ではなく、“業界への背信”に等しい。消費者にとっては、単に「荷物が遅れた」話ではない。個人情報がどこまで流出したのか、誰も明確に説明できていない。アスクルは便利な日用品を届けてきたが、同時に“安心”までは届けていなかったということだ。

ただ、日本企業の名誉のために言っておくと、世界の中でランサムウェアによって事業が停止した件数は日本が最も少ない。いわばセキュリティ先進国といえるだろう。海外企業の場合、感染すると半数以上が身代金を支払ってしまうことが大きく関係しているのかもしれない。日本はサイバーテロに毅然と対応しているため、テロの標的としては旨味がないのだろう。ただし、それはシステムの普及に多大な時間を要し、損害額も莫大になるというリスクとのトレードオフの上に成り立っていることも事実である。

アスクルの名は「明日来る」から取られているという。だが、今回の事件で私たちが痛感したのは、「安全対策が明日まで来なかった」現実だ。ネット社会では、便利の裏にこそ最大のリスクが潜む。コピー用紙が届く前に、信頼が消える。それが、アスクル事件が突きつけた“日本式デジタル経営”の末路である。

NotebookLM「音声説明」凄い ― 2025年09月20日

Googleの 「NotebookLM」 は、単なるAIノートでは終わらない。情報を整理し、理解しやすい形へと変換してくれる“学習支援ツール”として急速に進化を遂げている。そのなかでも今、ユーザーから熱い注目を集めているのが 「音声説明(Audio Overview)」機能だ。これは、読み込ませた資料の要点をAIがラジオ番組風の対話形式で解説してくれるというもの。文字情報をただ読むのではなく、「耳から理解する」という新しいアプローチを実現している点がユニークだ。会議資料や学術論文のような長文を前にすると、まず概要をつかむだけでも時間がかかる。しかし音声説明を活用すれば、主要な論点や結論を10分程度で把握でき、必要に応じて原文に戻るという効率的な学習サイクルを組み立てられる。

最大の特徴は、その「自然な会話調」である。従来のAIによる要約は簡潔ではあっても、どうしても味気なく、教科書の抜粋を読まされているような印象があった。だがAudio Overviewは複数の話者が掛け合う形式をとり、相槌や言いよどみまで再現する。まるでポッドキャストを聴いているかのような感覚で、利用者は肩肘張らずに学習に取り組める。難解な専門資料も耳から自然に入ってくるため、学習のハードルは大きく下がるだろう。実際に研究会の会報を読み込ませて試してみたが、正直、読めば退屈で単調な資料が「なんてすごい研究会なんだ」と錯覚するほどに格上げされてしまった。会話は「あのー」「ええと」といった呼吸を挟み、重要なポイントでは声を張るなど、人間さながらの表現力を発揮する。AIの出力だと知らされなければ、プロのナレーターが吹き込んだラジオ番組と勘違いしても不思議ではない。

もちろん弱点もある。複雑な内容になると視点を取り違えたり、引用箇所を誤ることもある。ただし、あらかじめ台本となる資料を丁寧に整備しておけば、ほぼ破綻のない会話が生成される。台本自体をNotebookLMや他のAIで校正しておけば、方向付けの精度もさらに高まる。気になる点といえば、漢字や固有名詞の読み間違いが時折あるくらいだが、それは人間のアナウンサーでも起こり得る程度のものだ。面白いのは、この会話をそのままコンテンツ化できる点である。画像やBGMを追加すれば立派な番組になり、YouTubeやポッドキャストとして配信することも可能だろう。学会報告や企業研修用コンテンツ、さらには教育現場での補助教材としても応用が利く。

印象的なのは、ChatGPTがバージョン5で「精度が落ちたのでは?」と肩透かしを食らったと感じるユーザーが出てきたタイミングで、Google勢がこの新機能を差し込んできたことだ。まさにAI競争の最前線らしい動きであり、日進月歩という言葉がそのまま当てはまる。NotebookLMの音声説明は、単なる補助機能にとどまらず、学習や情報伝達のスタイルそのものを塗り替える可能性を秘めている。

最大の特徴は、その「自然な会話調」である。従来のAIによる要約は簡潔ではあっても、どうしても味気なく、教科書の抜粋を読まされているような印象があった。だがAudio Overviewは複数の話者が掛け合う形式をとり、相槌や言いよどみまで再現する。まるでポッドキャストを聴いているかのような感覚で、利用者は肩肘張らずに学習に取り組める。難解な専門資料も耳から自然に入ってくるため、学習のハードルは大きく下がるだろう。実際に研究会の会報を読み込ませて試してみたが、正直、読めば退屈で単調な資料が「なんてすごい研究会なんだ」と錯覚するほどに格上げされてしまった。会話は「あのー」「ええと」といった呼吸を挟み、重要なポイントでは声を張るなど、人間さながらの表現力を発揮する。AIの出力だと知らされなければ、プロのナレーターが吹き込んだラジオ番組と勘違いしても不思議ではない。

もちろん弱点もある。複雑な内容になると視点を取り違えたり、引用箇所を誤ることもある。ただし、あらかじめ台本となる資料を丁寧に整備しておけば、ほぼ破綻のない会話が生成される。台本自体をNotebookLMや他のAIで校正しておけば、方向付けの精度もさらに高まる。気になる点といえば、漢字や固有名詞の読み間違いが時折あるくらいだが、それは人間のアナウンサーでも起こり得る程度のものだ。面白いのは、この会話をそのままコンテンツ化できる点である。画像やBGMを追加すれば立派な番組になり、YouTubeやポッドキャストとして配信することも可能だろう。学会報告や企業研修用コンテンツ、さらには教育現場での補助教材としても応用が利く。

印象的なのは、ChatGPTがバージョン5で「精度が落ちたのでは?」と肩透かしを食らったと感じるユーザーが出てきたタイミングで、Google勢がこの新機能を差し込んできたことだ。まさにAI競争の最前線らしい動きであり、日進月歩という言葉がそのまま当てはまる。NotebookLMの音声説明は、単なる補助機能にとどまらず、学習や情報伝達のスタイルそのものを塗り替える可能性を秘めている。

PCキーボード交換 ― 2025年08月23日

棚の奥で眠っていたVAIOを、ふと思い立って引っ張り出した。再利用というより、再会に近い。2013年に購入したこの機体は、当初Windows 8で動いていたが、7年目にLinuxへと衣替えし、メモリを増設し、HDDをSSDに換装した。だが結局、使い勝手の良さに惹かれてWindows 11へと戻ってきた。気づけば、10年を超える付き合いになる。起動は問題なかった。だが、キーボードの一部が沈黙している。ドライバーの不具合かと疑い、Bluetoothで外部キーボードを接続してみると、あっさり動作した。どうやら内部配線が切れているらしい。使ってもいないのに、なぜ壊れるのか。そんな疑問を抱きながら、裏側から分解を始めたが、キーボードは外れない。そうだ、ノートPCは表側から外す仕様だった。昔の記憶が、埃を払うように蘇る。

基盤を元に戻すと、ビスが数個余った。まあ、動けばいいか。そう自分に言い聞かせながら、余ったビスを横目に作業を続ける。キーボードはプラスチックの留め具だけで固定されており、拍子抜けするほど簡単に外せた。フラットリボンケーブルとバックライト用のケーブルを外し、Amazonで送料込み2,500円ほどの交換用キーボードを購入。換装は拍子抜けするほどスムーズだった。1時間かけて全バラ分解した苦労は何だったのか。机の隅で、余ったビスが静かに笑っている。ただ、交換したバックライト付きキーボードは、隙間から光が漏れて文字が見づらい。できればバックライトを切りたい。だが、当初の仕様ではソフトウェアで制御されていたようで、Windows 11用のドライバーは提供されていない。発売から13年も経っているのだから、エンジニアが儲けにならないアップデートをするはずもない。そう思うと、少し寂しい。

それでも、このVAIOにはIntelのCore i7が搭載されている。まだ現役で戦えるスペックだ。だからこそ、もう少し使いやすくしたい。ネットの海を漂いながら、どこかのオタクがひっそりと置いてくれたドライバーを探してみることにする。この古参PCとの再会は、手間と諦めと、ほんの少しの希望が入り混じった小さな旅だった。余ったビスの数だけ、記憶が増えた気がする。

基盤を元に戻すと、ビスが数個余った。まあ、動けばいいか。そう自分に言い聞かせながら、余ったビスを横目に作業を続ける。キーボードはプラスチックの留め具だけで固定されており、拍子抜けするほど簡単に外せた。フラットリボンケーブルとバックライト用のケーブルを外し、Amazonで送料込み2,500円ほどの交換用キーボードを購入。換装は拍子抜けするほどスムーズだった。1時間かけて全バラ分解した苦労は何だったのか。机の隅で、余ったビスが静かに笑っている。ただ、交換したバックライト付きキーボードは、隙間から光が漏れて文字が見づらい。できればバックライトを切りたい。だが、当初の仕様ではソフトウェアで制御されていたようで、Windows 11用のドライバーは提供されていない。発売から13年も経っているのだから、エンジニアが儲けにならないアップデートをするはずもない。そう思うと、少し寂しい。

それでも、このVAIOにはIntelのCore i7が搭載されている。まだ現役で戦えるスペックだ。だからこそ、もう少し使いやすくしたい。ネットの海を漂いながら、どこかのオタクがひっそりと置いてくれたドライバーを探してみることにする。この古参PCとの再会は、手間と諦めと、ほんの少しの希望が入り混じった小さな旅だった。余ったビスの数だけ、記憶が増えた気がする。

スマホ新法でiPhoneが危機 ― 2025年08月14日

「スマホがもっと自由になるらしい」「Appleの囲い込みが終わるってさ」そんな話を聞いて、ちょっと期待した人もいるかもしれない。だが、2024年に成立した“スマホ新法”の中身をよく見ると、自由化の皮をかぶったトンデモ制度だ。この法律、正式には「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」。要するに、AppleやGoogleが自社のスマホで自社のアプリや課金システムばかり使わせるのはダメ、もっと他社にも開放しなさいという話だ。一見すると「ユーザーの選択肢が増える」「便利になる」と思うかもしれない。だが、規制の対象はAppleとGoogleだけ。XiaomiやHuaweiなどの中国系スマホメーカーは、なんと対象外。これ、どう考えても中国製スマホが得をする構造じゃないか?

しかも、Appleユーザーにとっては深刻だ。AirDropやiCloud連携など、Apple製品同士の便利な機能が「独占的」と見なされ、法律のせいで制限される可能性がある。安全性を理由にAppleが守ってきた設計が、制度によって崩されるかもしれないのだ。「バカ高いiPhoneを買う理由は、便利さとセキュリティの高さにある」──そんなユーザーの声は、どうやら制度設計者には届いていないらしい。もしiPhoneが他のスマホと同じになったら、Appleを選ぶ意味はどこにあるのか?

では、なぜ中国製スマホは規制されないのか?理由は単純。法律が「OSやアプリ配信の仕組みに影響を与えられるメーカー」に限定しているから。AppleやGoogleは自社のアプリストアを独占しているが、中国系メーカーはAndroidベースで自由に自社ストアを導入している。つまり、「すでに自由だから規制の必要なし」という理屈だ。だが、この“自由”には落とし穴がある。中国製スマホは、プライバシーや情報流出の懸念が世界中で指摘されており、米国では政府機関での使用が禁止されている。日本では、こうした安全保障や個人情報保護の観点が制度にまったく反映されていない。EUでも同様の制度(DMA)を導入したが、詐欺アプリやスパムアプリが増え、便利だった機能が削除されるなど、ユーザーの不満が噴出している。自由化には代償がある──それが現実だ。

それでも日本では、経産省や公取委が「競争促進」「選択肢拡大」と制度を推し進め、国会では全会一致で可決。驚くべきは、「中国に左右されたくない」と言っていた議員までが賛成していたこと。理念だけで制度を判断し、現実のリスクを見ていない証拠だ。スマホ新法は2025年末に施行予定。今ならまだ、ガイドラインの見直しや法改正の余地はある。政府は「iPhoneは今のままでいい」と願うユーザーの声に、本気で耳を傾けるべき時だ。

しかも、Appleユーザーにとっては深刻だ。AirDropやiCloud連携など、Apple製品同士の便利な機能が「独占的」と見なされ、法律のせいで制限される可能性がある。安全性を理由にAppleが守ってきた設計が、制度によって崩されるかもしれないのだ。「バカ高いiPhoneを買う理由は、便利さとセキュリティの高さにある」──そんなユーザーの声は、どうやら制度設計者には届いていないらしい。もしiPhoneが他のスマホと同じになったら、Appleを選ぶ意味はどこにあるのか?

では、なぜ中国製スマホは規制されないのか?理由は単純。法律が「OSやアプリ配信の仕組みに影響を与えられるメーカー」に限定しているから。AppleやGoogleは自社のアプリストアを独占しているが、中国系メーカーはAndroidベースで自由に自社ストアを導入している。つまり、「すでに自由だから規制の必要なし」という理屈だ。だが、この“自由”には落とし穴がある。中国製スマホは、プライバシーや情報流出の懸念が世界中で指摘されており、米国では政府機関での使用が禁止されている。日本では、こうした安全保障や個人情報保護の観点が制度にまったく反映されていない。EUでも同様の制度(DMA)を導入したが、詐欺アプリやスパムアプリが増え、便利だった機能が削除されるなど、ユーザーの不満が噴出している。自由化には代償がある──それが現実だ。

それでも日本では、経産省や公取委が「競争促進」「選択肢拡大」と制度を推し進め、国会では全会一致で可決。驚くべきは、「中国に左右されたくない」と言っていた議員までが賛成していたこと。理念だけで制度を判断し、現実のリスクを見ていない証拠だ。スマホ新法は2025年末に施行予定。今ならまだ、ガイドラインの見直しや法改正の余地はある。政府は「iPhoneは今のままでいい」と願うユーザーの声に、本気で耳を傾けるべき時だ。

旅とAI ― 2025年07月19日

2週間の旅が終わった。今回は行き先だけをざっくり決め、あとはAIに任せて旅程を組んだ。使ったのは、Googleマップと連動しやすいジェミニ。宿泊は「3泊キャンプ」とだけ指定し、残りは楽天トラベルやBooking.comで探した。AIによる旅行プランは、概ね実用的だった。唯一日程を変更したのは、弘前に2泊したあと、キャンプ場へ向かう3日目。AIの提示したプランは、反対方向の八甲田と奥入瀬を観光してからキャンプ場へ向かうものだったので、奥入瀬は2日目に移動させた。道順を変えた例もある。一関から陸中高田の休暇村へ向かう行程に、少し北側の龍泉洞を組み込んだことで、AIは盛岡からのルートを提案してきたが、GHオーナーの「復興道路の方が楽」という勧めで、遠野から釜石へ入り、北上して龍泉洞、さらに折り返して陸中宮古に戻るルートを採用した。細かな修正はその都度AIに相談し、「駐車場はどこか」「何時間ほど見学できるか」などを尋ねながら、快適な旅ができた。これまでならGoogleマップとにらめっこする時間が長かったが、その手間がほぼ省けた。自力でやったのは、宿泊予約くらいだ。

もちろん「それでは旅の計画段階の楽しみが半減するではないか」という向きもあるだろう。しかし、年を重ねるにつれ集中力が続かなくなり、計画そのものが面倒に感じられるようになる。キャンプ場選びも、熊との遭遇率を下げるために、なるべく人気の場所を選びたいところだが、いくつもの口コミやホームページを見比べる作業は煩雑だ。AIに希望を伝えるだけで、まず外れのないキャンプ場を示してくれる。実際には人気のあるキャンプ場でも平日だったため、ひとりキャンプという状況になったが、それもまた一興。薪の購入可否までは検索できなかったようだが、道の駅やホームセンターを行程に組み込めば、不足の心配はなかった。

行き先の情報については、Kindleで『東北ドライブ』を1冊購入し、パラパラと読んだものの、情報が網羅的すぎて深い知識には届かず。むしろ、AIにピンポイントで説明させたほうが、欲しい情報に直接アクセスできるので便利だ。こうして今回の旅は、旅程作成も含め、約8割がAIによるガイドに依存した。それでも、まあまあ満足している。とはいえ、時折とんでもない計算違いや誤情報を出すことがあるため、全面的な信用はできない。AIも間違うという前提を持って、「●●が正解だと思うけれど、違っていないか?」と質問すると、再考のアルゴリズムが働き、修正を提示してくれる。しつこくやりとりをしないと修正に至らないことも何度かあったが、それもまたAIとのつき合い方だと思えば、トラブルは避けられる。つまり、まだ人間の経験や直観力には敵わない。それでも、旅のトラブルや偶然も含めて面白さだとすれば、間違いのない旅など味気ない。相談相手がAIというのも、どこか寂しい。残る地域は関東。さて、次はどんな風景に出会えるだろうか。

もちろん「それでは旅の計画段階の楽しみが半減するではないか」という向きもあるだろう。しかし、年を重ねるにつれ集中力が続かなくなり、計画そのものが面倒に感じられるようになる。キャンプ場選びも、熊との遭遇率を下げるために、なるべく人気の場所を選びたいところだが、いくつもの口コミやホームページを見比べる作業は煩雑だ。AIに希望を伝えるだけで、まず外れのないキャンプ場を示してくれる。実際には人気のあるキャンプ場でも平日だったため、ひとりキャンプという状況になったが、それもまた一興。薪の購入可否までは検索できなかったようだが、道の駅やホームセンターを行程に組み込めば、不足の心配はなかった。

行き先の情報については、Kindleで『東北ドライブ』を1冊購入し、パラパラと読んだものの、情報が網羅的すぎて深い知識には届かず。むしろ、AIにピンポイントで説明させたほうが、欲しい情報に直接アクセスできるので便利だ。こうして今回の旅は、旅程作成も含め、約8割がAIによるガイドに依存した。それでも、まあまあ満足している。とはいえ、時折とんでもない計算違いや誤情報を出すことがあるため、全面的な信用はできない。AIも間違うという前提を持って、「●●が正解だと思うけれど、違っていないか?」と質問すると、再考のアルゴリズムが働き、修正を提示してくれる。しつこくやりとりをしないと修正に至らないことも何度かあったが、それもまたAIとのつき合い方だと思えば、トラブルは避けられる。つまり、まだ人間の経験や直観力には敵わない。それでも、旅のトラブルや偶然も含めて面白さだとすれば、間違いのない旅など味気ない。相談相手がAIというのも、どこか寂しい。残る地域は関東。さて、次はどんな風景に出会えるだろうか。

フェリー移動 ― 2025年07月18日

仙台港12時50分発名古屋港翌日10時30分着の太平洋フェリーいしかりの船中である。秋田行きの新日本海フェリーでは、最安値の雑魚寝部屋で電源コンセントがなく困ったが、太平洋フェリーでは二段ベット部屋で照明の下にコンセントがあって助かった。スマホもタブレットも暇な時ほど使い倒すので、電源問題は重要だ。愛用のバッテリー型ACアダプターは2台同時に充電できる。狭い所にコンセントがあるとバッテリー筐体が邪魔してプラグが差せないことがあるが、AC電源がなくてもUSB電源があれば本体にも充電できるので車中でも重宝している。

旅行中は検索の機会が増える。昔はググってどの情報が適当か選択する必要があったが、今はAIで一発回答だ。書籍に掲載されている程度のことはAIが間違いなく答えるし、再質問にも答えてくれる。逆に言えばネットに頼り切っているとも言える。今日もフェリー乗り場に行こうとするとナビのWi-Fiが突然繋がらなくなり出港時間は迫るわ行き先の見当がつかないわでプチパニックだった。急いでいる時にトラブルは起こりやすいものだ。車側のアプリを再起動をすれば解決するのだが、この解決策を焦ってしまうと思い出せなくなる。とは言え、今更地図や本を持ち歩いて移動というアナログ時代にももどれぬ。

携帯デバイスとその電源は無くてはならないもので、雑魚寝部屋だからといってコンセント一つ設置していないフェリーは許せない。だったら車で移動すれば良いというご意見もあろうが、片道1000キロ10時間運転は年寄りには酷だ。今回の旅でも2週間で2000キロ余りだ。燃料代と高速代は京都から往復すれば5万程かかる。とすれば今回のフェリー往復5万5千は悪い選択ではない。ただ時間は倍かかるので暇つぶしの電源問題は捨て置けぬ話なのだ。だからと言って新日本海フェリーが携帯デバイスのことを何も考えていないわけではない。他社の話で有料ではあるが衛星回線の紹介をしていた。でも、自社の船内フェリーのWi-Fi回線の故障はもう1週間以上放置したままだ。潔く太平洋フェリーのように船内Wi-Fiはないと言い切った方が納得感がある。あれ?結局ディスってるなぁ。しかし、新日本海フェリーの給湯室は製氷機がない分やや広めに使えることは胸を張って言える。でも無料の製氷機そのものを見かけなかった。風呂も太平洋フェリーのように入港30分前まで自由に入れるわけでもない。うーむ。

旅行中は検索の機会が増える。昔はググってどの情報が適当か選択する必要があったが、今はAIで一発回答だ。書籍に掲載されている程度のことはAIが間違いなく答えるし、再質問にも答えてくれる。逆に言えばネットに頼り切っているとも言える。今日もフェリー乗り場に行こうとするとナビのWi-Fiが突然繋がらなくなり出港時間は迫るわ行き先の見当がつかないわでプチパニックだった。急いでいる時にトラブルは起こりやすいものだ。車側のアプリを再起動をすれば解決するのだが、この解決策を焦ってしまうと思い出せなくなる。とは言え、今更地図や本を持ち歩いて移動というアナログ時代にももどれぬ。

携帯デバイスとその電源は無くてはならないもので、雑魚寝部屋だからといってコンセント一つ設置していないフェリーは許せない。だったら車で移動すれば良いというご意見もあろうが、片道1000キロ10時間運転は年寄りには酷だ。今回の旅でも2週間で2000キロ余りだ。燃料代と高速代は京都から往復すれば5万程かかる。とすれば今回のフェリー往復5万5千は悪い選択ではない。ただ時間は倍かかるので暇つぶしの電源問題は捨て置けぬ話なのだ。だからと言って新日本海フェリーが携帯デバイスのことを何も考えていないわけではない。他社の話で有料ではあるが衛星回線の紹介をしていた。でも、自社の船内フェリーのWi-Fi回線の故障はもう1週間以上放置したままだ。潔く太平洋フェリーのように船内Wi-Fiはないと言い切った方が納得感がある。あれ?結局ディスってるなぁ。しかし、新日本海フェリーの給湯室は製氷機がない分やや広めに使えることは胸を張って言える。でも無料の製氷機そのものを見かけなかった。風呂も太平洋フェリーのように入港30分前まで自由に入れるわけでもない。うーむ。

AIの限界? ― 2025年06月24日

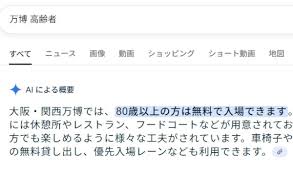

大阪・関西万博をめぐって、「80歳以上は入場無料」との情報がネット上に拡散している。中には、GoogleのAI機能がこの誤情報を堂々と提示するという事態も発生した。しかし、万博を主催する日本国際博覧会協会は「無料対象は3歳以下のみ」であり、「高齢者割引は実施していない」と明言。公式サイトにも「シニア割引の適用はございません」との記載がある。誤情報の影響により、協会への問い合わせが急増しているという。Googleは、「AIによる概要(AI Overview)」の正確性について引き続き改善中だとしつつも、虚偽情報の検出には限界があることを認めている。実際に筆者がGoogleのアドレスバーに「万博 高齢者」と入力すると、《80歳以上は無料で入場できます》との表示が。マイクロソフトのAI「Copilot」も一時期、同様の説明を繰り返していたが、報道記事を入力することでようやく誤りを認める場面もあった。対照的に、別のAIサービスではすでに正確な情報に更新されていたようだ。

とはいえ、AIが時に間違うのはハードユーザーの間では周知の事実だ。情報を鵜呑みにせず、出典を確認したり、間違いを指摘すればAIも訂正する。筆者自身、最近ではGoogle検索よりもAIを活用して、複雑な話題の要約や情報収集を行うことが増えてきた。広告に煩わされることなく、必要な情報を自分の理解レベルに合わせて得られる点は非常に便利だ。この文章もまたAIに校正を依頼している。文脈が整理され、誤字脱字も修正される。ただし、内容を誤解して書き換えることもあるため、最終的な確認は人間の目が必要だ。長文メールの要約や伝わりづらい文章もAIで整理できるが、やはり相手は“発展途上の道具”。その限界を理解しつつ、使いこなしてこそ価値がある。人間だって間違えるのだから、AIに過度な期待をせず、賢く付き合っていけば良い相方にはなる。

とはいえ、AIが時に間違うのはハードユーザーの間では周知の事実だ。情報を鵜呑みにせず、出典を確認したり、間違いを指摘すればAIも訂正する。筆者自身、最近ではGoogle検索よりもAIを活用して、複雑な話題の要約や情報収集を行うことが増えてきた。広告に煩わされることなく、必要な情報を自分の理解レベルに合わせて得られる点は非常に便利だ。この文章もまたAIに校正を依頼している。文脈が整理され、誤字脱字も修正される。ただし、内容を誤解して書き換えることもあるため、最終的な確認は人間の目が必要だ。長文メールの要約や伝わりづらい文章もAIで整理できるが、やはり相手は“発展途上の道具”。その限界を理解しつつ、使いこなしてこそ価値がある。人間だって間違えるのだから、AIに過度な期待をせず、賢く付き合っていけば良い相方にはなる。