公立高校「デジタル併願制」 ― 2025年04月23日

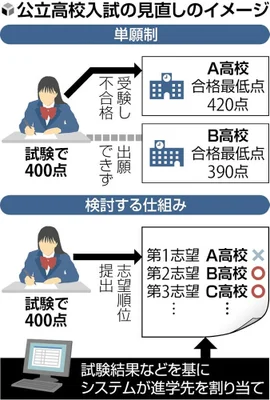

石破首相は、公立高校入試制度における「単願制」の見直しを指示した。現在の制度では、受験生が一校しか志望できない仕組みとなっているが、これを改め、複数校を志望できる「デジタル併願制」の導入が検討されている。新制度では、受験生が志望順位を提出し、共通試験の結果や内申点を基にシステムが合否を判定し、最も志望度の高い高校に割り当てる仕組みが想定されている。この変更により、受験生は難関校への挑戦をためらわずに済み、最終的には自身の成績に見合った高校に合格できる可能性が高まる。また、学校側の負担軽減や業務の効率化も期待されている。石破首相は、まず自治体での試行実施を通じて、全国への普及を目指す方針を示した。支持率が急落している中での指示である点は気になるものの、制度自体は評価に値する。ただし、公立高校の運営権限は都道府県にあるため、来年度から全国一律に導入するのは難しいだろう。さらに、滑り止め併願で利益を得ていた私立高校の反発も予想される。

全国平均では約7割の生徒が公立高校に通い、残りの約3割が私立高校に在籍している。高校授業料の一律無償化により、公立高校の定員割れが問題視されてきたが、この制度が全国的に広がれば、今度は私立高校で定員割れが起こる可能性もある。一方で、普通レベルの公立高校に通う生徒の平均学力は上がるが、従来から定員割れを続けてきた公立校には、いわゆる「低学力」とされる生徒が集まりやすくなると予想される。生徒数は年々減少しており、私学公立ともこうした学校では生徒募集が困難になる可能性がある。しかし、この状況下で私立に任せて安易に公立校を廃校にするのは誤りである。発達障害を含む学習困難な生徒への対応は、本来、公教育の役割である。公立高校がこうした生徒を受け入れ、大学進学一辺倒ではない職業教育を重視することで、生徒の個性に応じた進路を切り開く後期中等教育の見直しが進むはずだ。その結果、国税を無駄にする「Fランク大学」と揶揄される私立大学の整理・統廃合も進むだろう。公立高校に再び権威を持たせると同時に、多様な支援が必要な生徒に対して公教育が責任を果たすことこそ、健全な教育の在り方である。今回の提案が、公立校の安易な廃校を前提としないのであれば、ぜひ支持したい制度であり、一日も早く全国に広がることを期待している。

全国平均では約7割の生徒が公立高校に通い、残りの約3割が私立高校に在籍している。高校授業料の一律無償化により、公立高校の定員割れが問題視されてきたが、この制度が全国的に広がれば、今度は私立高校で定員割れが起こる可能性もある。一方で、普通レベルの公立高校に通う生徒の平均学力は上がるが、従来から定員割れを続けてきた公立校には、いわゆる「低学力」とされる生徒が集まりやすくなると予想される。生徒数は年々減少しており、私学公立ともこうした学校では生徒募集が困難になる可能性がある。しかし、この状況下で私立に任せて安易に公立校を廃校にするのは誤りである。発達障害を含む学習困難な生徒への対応は、本来、公教育の役割である。公立高校がこうした生徒を受け入れ、大学進学一辺倒ではない職業教育を重視することで、生徒の個性に応じた進路を切り開く後期中等教育の見直しが進むはずだ。その結果、国税を無駄にする「Fランク大学」と揶揄される私立大学の整理・統廃合も進むだろう。公立高校に再び権威を持たせると同時に、多様な支援が必要な生徒に対して公教育が責任を果たすことこそ、健全な教育の在り方である。今回の提案が、公立校の安易な廃校を前提としないのであれば、ぜひ支持したい制度であり、一日も早く全国に広がることを期待している。