解雇規制緩和とライドシェア ― 2024年09月23日

自民党総裁選で解雇規制の見直しが議論となっている。現在の解雇には、(1)人員削減の必要性、(2)解雇回避の努力、(3)人選の合理性、(4)手続きの適切性の4要件が必要とされる。これは、解雇権の乱用を防ぐための重要なルールだ。小泉進次郎氏は、この4要件が満たされないと人員整理が難しい現状を改善する考えを表明したが、具体的な説明は不足している。また、河野太郎氏は解雇の金銭補償のルール化を提案した。これに対して、労働者の権利を守るための慎重な意見が多く出ている。連合の芳野会長は、労働者を守るためにも解雇規制の緩和は必要ないと述べた。会長は「労働者を保護し、企業の不当解雇を撲滅することが必要であり、解雇規制の緩和や見直しは全く必要ない」と指摘。ただ、人材の流動性を高める労働移動については「働く人が自発的に行うものであれば否定しない」とした。

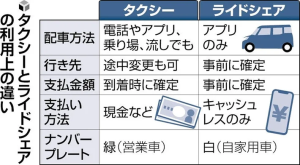

規制を緩和しようとすると必ず既得権益勢力が反対するのは世の常だ。ライドシェアがタクシー業界を圧迫するという反対論も同じだ。けれども田舎だけでなく地方都市でもタクシーがつかまらないのは事実で高齢者など移動弱者は困っている。反対派はこの問題に触れようとはせず、安全運行や業界圧迫の話ばかりを展開する。小泉氏が主張する解雇規制緩和は、若年層に比べ中高年の条件に合う転職は難しい。余程の能力がない限りは中高年は整理して安い給与で働く若年者を雇用した方が人件費が抑えられる。経営者贔屓で労働者切り捨ての施策だといわれる由縁だ。しかし、職場にとって明らかに迷惑な職員や在職期間が長いだけで居座る中間管理職が守られている現実もある。この問題が事業改善、労働意欲や生産性向上の足かせになっていることも少なくない。公平性を担保する能力給制度ですら評価の客観性が難しく、争議や訴訟につながる。双方が納得する馘首はさらにハードルが高い。経営側が馘首をする際に金銭的に解決するほうが、双方が長い裁判で争って解決金を導き出すより合理的だという河野氏の主張は一理ある。確かに労組としてはただでさえ強い経営者側にさらにアドバンテージとなる解雇規制緩和は、不当労働行為や不当解雇の温床になるという危惧は理解できるが、真面目な職員の不満問題は解決しない。有能な職員は転職していくが困った職員ほど職場に居座る。組合が人事に強く関わると事業の改善を遠のかせる場合もある。規制緩和と既得権益はトレードオフの関係にある。本来は両者のバランスについて議論すべきだが、既得権益側はどんどん話をずらして本質議論を遠ざける。この着地点を決めるのが政治なのだがそう簡単ではない。

規制を緩和しようとすると必ず既得権益勢力が反対するのは世の常だ。ライドシェアがタクシー業界を圧迫するという反対論も同じだ。けれども田舎だけでなく地方都市でもタクシーがつかまらないのは事実で高齢者など移動弱者は困っている。反対派はこの問題に触れようとはせず、安全運行や業界圧迫の話ばかりを展開する。小泉氏が主張する解雇規制緩和は、若年層に比べ中高年の条件に合う転職は難しい。余程の能力がない限りは中高年は整理して安い給与で働く若年者を雇用した方が人件費が抑えられる。経営者贔屓で労働者切り捨ての施策だといわれる由縁だ。しかし、職場にとって明らかに迷惑な職員や在職期間が長いだけで居座る中間管理職が守られている現実もある。この問題が事業改善、労働意欲や生産性向上の足かせになっていることも少なくない。公平性を担保する能力給制度ですら評価の客観性が難しく、争議や訴訟につながる。双方が納得する馘首はさらにハードルが高い。経営側が馘首をする際に金銭的に解決するほうが、双方が長い裁判で争って解決金を導き出すより合理的だという河野氏の主張は一理ある。確かに労組としてはただでさえ強い経営者側にさらにアドバンテージとなる解雇規制緩和は、不当労働行為や不当解雇の温床になるという危惧は理解できるが、真面目な職員の不満問題は解決しない。有能な職員は転職していくが困った職員ほど職場に居座る。組合が人事に強く関わると事業の改善を遠のかせる場合もある。規制緩和と既得権益はトレードオフの関係にある。本来は両者のバランスについて議論すべきだが、既得権益側はどんどん話をずらして本質議論を遠ざける。この着地点を決めるのが政治なのだがそう簡単ではない。