タワーマンション(タワマン) ― 2025年02月11日

タワーマンション(タワマン)は高層階からの眺望や高級感、共用設備の充実により人気があるが、その将来性に懸念が生じている。神戸市では三ノ宮など都心部での新規建設を事実上禁止し、有識者会議が将来的な「廃虚化」のリスクを指摘。空き部屋の多さが問題となり、市独自の税を課す案も浮上した。神戸市は人口減少を見据え、都心部への人口集中を抑制する政策を導入している。既存のタワマンは64棟あり、今後の維持管理が課題となる。特に高層階では非居住率が高く、所有者の平均所得にも大きな差があるため、修繕積立金の増額合意が困難とされる。有識者会議は、投資目的の所有が増えることで価格が高止まりし、居住希望者の取得が難しくなる点も問題視した。全国的にタワマンは1400棟を超え、所有者の高齢化や管理組合の人手不足が進行している。修繕積立金不足の問題も深刻化しており、老朽化が進めば行政代執行による解体が必要になる可能性もある。専門家は、神戸市の規制が全国的にも珍しい取り組みであり、将来世代に負担を残さない街づくりが重要だと指摘している。東京・千代田区の新築タワーマンションの70平米物件は、3億円を超える価格帯が見られるが、神戸・三宮エリアでは、同程度の広さの物件が1億8,000万円前後で提供されている。到底庶民が購入できる価格ではなく、富裕層か投機目的の人が購入しているのだろう。都会ではタワマンバブル、地方では不動産の価格下落という状況がここ数年激化している。

自分も数年前にタワマンではないが、駅近の新築マンションを物色した時期がある。だが居宅の売買相場価格が購入時の半額以下になり、不足分をマンションローンで返すとなると年金暮らしには困難だと実感した。ただ、神戸市が言うように、今後は県庁所在地でも大都市以外では人口は減り続け、やがてタワマンも空家だらけになり巨大構造物のメンテナンスを誰が行うのか心許ないというのは事実だ。今はマンションバブルだが長続きはせず、投機筋の居室はやがて放り投げられて暴落するのは時間の問題かもしれない。パワーカップルと呼ばれる年収2000万以上の共働き家族も1億円超えのタワマンを購入していると聞くが、こうした人々が一番影響を受けるかもしれない。年金暮らしは、不便を我慢して少しづつ家の中をバリアフリー化していくのが堅実なのかもしれない。

自分も数年前にタワマンではないが、駅近の新築マンションを物色した時期がある。だが居宅の売買相場価格が購入時の半額以下になり、不足分をマンションローンで返すとなると年金暮らしには困難だと実感した。ただ、神戸市が言うように、今後は県庁所在地でも大都市以外では人口は減り続け、やがてタワマンも空家だらけになり巨大構造物のメンテナンスを誰が行うのか心許ないというのは事実だ。今はマンションバブルだが長続きはせず、投機筋の居室はやがて放り投げられて暴落するのは時間の問題かもしれない。パワーカップルと呼ばれる年収2000万以上の共働き家族も1億円超えのタワマンを購入していると聞くが、こうした人々が一番影響を受けるかもしれない。年金暮らしは、不便を我慢して少しづつ家の中をバリアフリー化していくのが堅実なのかもしれない。

紙ストロー使用停止の大統領令 ― 2025年02月12日

トランプ米大統領は10日、バイデン前政権が推進したプラスチック製ストロー廃止政策を覆し、紙ストローの使用を停止する大統領令に署名した。バイデン政権は、2027年までに使い捨てプラスチックを段階的に廃止し、2035年までに連邦機関から完全撤廃する計画を立てていたが、トランプ氏は紙ストローを「機能しない」と批判し、政府機関に紙ストローの購入を禁止するよう指示した。トランプ氏は以前から紙ストローに否定的で、2020年の大統領選挙では自身のブランドでプラスチックストローを販売し、数週間で50万ドルを売り上げた。米国では1日5億本のストローが使用されるとされるが、実際の数は半分程度との見方もある。一部の州や都市ではプラスチックストローの使用制限が導入されている。国連環境計画によると、毎年4億6000万トンのプラスチックが生産され、海洋汚染やマイクロプラスチックによる健康被害が懸念されている。しかし、一方で紙ストローには環境中に残留する有害な有機フッ素化合物(PFAS)が含まれることが指摘されており、環境や健康リスクを巡る議論も続いている。トランプ氏は就任以来、次々と大統領令を発布し、世界がその動向に注目している。メディアは彼の政策を「乱暴」と批判するが、紙ストロー使用を義務付けたバイデン政権の大統領令の方が、むしろ性急だったと言える。

確かに、プラスチックごみによる海洋汚染が生態系に深刻な影響を及ぼすことは理解できる。しかし、それを理由に使い捨てプラスチック製品を国内で一律に排除する政策は、問題の本質と必ずしも結びついていない。その結果、店頭で販売されるジュース類には紙ストローが導入され、紙ストロー使用が「持続可能な社会」の象徴のように扱われるようになった。これは、いわゆるポリティカル・コレクトネス(ポリコレ)運動の一環と言える。日本でも、元環境大臣の小泉進次郎氏がレジ袋の有料化を推進し、コンビニなどで5円の支払いが義務付けられた。石油由来のプラスチックが地球温暖化を助長し、生態系を脅かすという論調が広がり、まるで「環境への脅威」としてレジ袋やストローが槍玉に挙げられた。しかし、ストローやレジ袋は、石油精製の副産物であり、それらを排除しても大きな環境改善にはならない。また、海洋に廃棄されるプラスチックごみの多くは先進国ではなく、中国や発展途上国のごみの投棄習慣によるものが大半を占める。もし本当に問題を解決したいのであれば、そうした国々へのストローやレジ袋の輸出を制限するだけで十分であり、ルールを守っている先進国の国民まで巻き込む必要はない。

確かに、プラスチックごみによる海洋汚染が生態系に深刻な影響を及ぼすことは理解できる。しかし、それを理由に使い捨てプラスチック製品を国内で一律に排除する政策は、問題の本質と必ずしも結びついていない。その結果、店頭で販売されるジュース類には紙ストローが導入され、紙ストロー使用が「持続可能な社会」の象徴のように扱われるようになった。これは、いわゆるポリティカル・コレクトネス(ポリコレ)運動の一環と言える。日本でも、元環境大臣の小泉進次郎氏がレジ袋の有料化を推進し、コンビニなどで5円の支払いが義務付けられた。石油由来のプラスチックが地球温暖化を助長し、生態系を脅かすという論調が広がり、まるで「環境への脅威」としてレジ袋やストローが槍玉に挙げられた。しかし、ストローやレジ袋は、石油精製の副産物であり、それらを排除しても大きな環境改善にはならない。また、海洋に廃棄されるプラスチックごみの多くは先進国ではなく、中国や発展途上国のごみの投棄習慣によるものが大半を占める。もし本当に問題を解決したいのであれば、そうした国々へのストローやレジ袋の輸出を制限するだけで十分であり、ルールを守っている先進国の国民まで巻き込む必要はない。

電気代値上げ ― 2025年02月13日

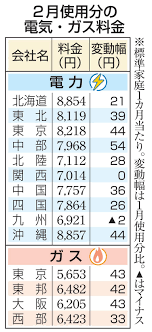

大手電力10社は3月請求分(2月使用分)の家庭向け電気代を発表した。発電燃料の価格上昇により、東京電力HDや中部電力など8社が21~54円値上げする。九州電力は制度の影響で2円安くなり、関西電力は据え置き。東京電力管内の電気代は44円上がり、8218円となる見込みだ。政府は2~3月の電気・ガス代を1キロワット時あたり2.5円補助するが、4月以降は1.3円に縮小し、約300円の値上げ要因となる。同日、大手ガス4社もLNG価格上昇に伴い、33~43円の値上げを発表した。1月分の電気代は恐ろしくて確認するのもためらわれたが、怖いもの見たさでWEBで調べると、1400kWhで4万5000円とある。覚悟はしていたものの、思わず目を疑った。確かに寒さが厳しく、昼夜エアコンを使っていたが、ここまでとは思わなかった。一つの部屋で過ごせばエアコン代は抑えられるが、夫婦といえども個室空間は必要だ。電気代を取るか、心の安定を取るかと考えれば、後者が勝る。

2月分からは政府補助が復活すると言うが、1月並みに消費すれば、わずか3500円程度の軽減に過ぎず、値上げ分と相殺して焼け石に水だ。願わくば、一日も早く暖かくなってほしい。キャベツは1玉500円、コメは5キロ3500円と、何もかもが値上がりを続ける一方、年金は物価上昇に応じたスライドなど望めない。政府は米国に153兆円の投資を約束したというが、まず投資すべきは国内ではないのか。ただ、税金を集めるだけ集めて、それをばらまくやり方には納得できない。税率を下げれば、商品価格も抑えられるはずだ。電気税とも言える再エネ賦課金は廃止すべきである。賦課金分にも消費税がかかり、事実上の二重課税となっている。しかし、国会論戦は情けない状況だ。国民民主党が減税を主張しても、立憲民主党は同調せず、インフレ対策とは無縁の夫婦別姓に執着。維新の会も高校教育へのバラマキにばかり関心を示し、減税と景気回復を求める国民に背を向けている。この恨みは、次の参院選で晴らしたい。

2月分からは政府補助が復活すると言うが、1月並みに消費すれば、わずか3500円程度の軽減に過ぎず、値上げ分と相殺して焼け石に水だ。願わくば、一日も早く暖かくなってほしい。キャベツは1玉500円、コメは5キロ3500円と、何もかもが値上がりを続ける一方、年金は物価上昇に応じたスライドなど望めない。政府は米国に153兆円の投資を約束したというが、まず投資すべきは国内ではないのか。ただ、税金を集めるだけ集めて、それをばらまくやり方には納得できない。税率を下げれば、商品価格も抑えられるはずだ。電気税とも言える再エネ賦課金は廃止すべきである。賦課金分にも消費税がかかり、事実上の二重課税となっている。しかし、国会論戦は情けない状況だ。国民民主党が減税を主張しても、立憲民主党は同調せず、インフレ対策とは無縁の夫婦別姓に執着。維新の会も高校教育へのバラマキにばかり関心を示し、減税と景気回復を求める国民に背を向けている。この恨みは、次の参院選で晴らしたい。

USAID閉鎖と一帯一路 ― 2025年02月14日

トランプ大統領は、USAID(アメリカ国際開発庁)の閉鎖を計画し、職員の97%を解雇すると発表した。USAIDは貧困地域や紛争地帯で支援活動を行ってきたが、トランプ氏は「急進左派に乗っ取られ、腐敗している」と主張。海外勤務の職員は30日以内に帰国し、90日間の援助停止が決定されたことで、各国に混乱が広がっている。USAIDは年間6兆円の予算を持ち、ウクライナをはじめとする国々へ巨額の支援を行ってきた。また、30カ国以上で独立系メディアを支援し、2023年には6,200人のジャーナリストと707の報道機関に資金提供した。BBC関連団体TNIにはNHKも加盟しており、「偽情報対策」と称した言論統制の可能性が指摘されている。メディア業界では広告収入の減少により、政府資金への依存が進んでいるが、その結果、公平性が損なわれる懸念もある。USAIDの閉鎖は、「アメリカは世界の警察ではない」というトランプ氏の主張を反映し、国際援助より国内優先の動きを強めるものだ。USAIDは、米国の外交政策の一環として経済開発、人道支援、民主主義の促進を担い、ケネディ大統領の大統領令によって設立された。東西冷戦時代には対共産主義の安全保障政策の一環として設立され、CIAとも連携してきた。しかし、東西冷戦が終結した1990年代以降は、共産主義拡大の防止から人道支援や持続可能な開発支援へと重点が移った。同時多発テロ以降は、中東・アフリカでのテロ対策支援の比重が増す一方、環境政策や人権政策の分野では、海外の行き過ぎたポリコレ運動に加担しているとの批判もある。

USAIDは、日本の制度で言えば外務省傘下の政府開発援助(ODA)制度や国際協力機構(JICA)に相当する。ただし、日本の場合、安全保障よりも経済支援や技術支援が中心である。また、USAIDの年間予算はJICAの30倍以上の規模を持つ独立省庁である。海外支援の多くは、貧困支援や経済支援の名目で巨額の資金が海外のエージェントに委託されるため、不正や不透明な資金流用が問題視されることも多い。今回、マスク氏が率いる「政府効率化省(DOGE)」が、USAIDの不正支出やポリコレ政策の輸出を批判し、解体を求めている。ただし、貧困支援や経済支援は国務省に引き継がれる計画だという。日本でも民主党政権時代に「行政刷新会議による事業仕分け」が行われたが、省庁への圧力に終始し、財政削減の効果は限定的だった。アメリカのように、国家規模で大胆な改革を実行する姿勢には、改めて驚かされる。ただ、この混乱の間隙をついて出てくる「一帯一路(Belt and Road Initiative, BRI)」の中国の動きには要注意だ。

USAIDは、日本の制度で言えば外務省傘下の政府開発援助(ODA)制度や国際協力機構(JICA)に相当する。ただし、日本の場合、安全保障よりも経済支援や技術支援が中心である。また、USAIDの年間予算はJICAの30倍以上の規模を持つ独立省庁である。海外支援の多くは、貧困支援や経済支援の名目で巨額の資金が海外のエージェントに委託されるため、不正や不透明な資金流用が問題視されることも多い。今回、マスク氏が率いる「政府効率化省(DOGE)」が、USAIDの不正支出やポリコレ政策の輸出を批判し、解体を求めている。ただし、貧困支援や経済支援は国務省に引き継がれる計画だという。日本でも民主党政権時代に「行政刷新会議による事業仕分け」が行われたが、省庁への圧力に終始し、財政削減の効果は限定的だった。アメリカのように、国家規模で大胆な改革を実行する姿勢には、改めて驚かされる。ただ、この混乱の間隙をついて出てくる「一帯一路(Belt and Road Initiative, BRI)」の中国の動きには要注意だ。

ヘイトスピーチ規制は「検閲」 ― 2025年02月15日

米国のバンス副大統領は14日、ミュンヘン安全保障会議で演説し、欧州のヘイトスピーチ規制を「検閲」と批判した。ウクライナ情勢にはほとんど触れず、「米国第一主義」を掲げるトランプ政権と欧州の亀裂が鮮明となった。また、欧州各国に防衛費の増額を求めた。バンス氏は欧州政治の現状を「民主主義の原則に反する」と非難し、極右政党AfDのワイデル共同党首とも会談。これに対し、ドイツなどから「選挙干渉」との批判が出ている。ドイツのネットワーク執行法(NetzDG)は、SNS上の違法コンテンツを迅速に削除することを企業に義務付けた法律で、2017年に施行された。ユーザー数200万人以上のSNS企業が対象で、ヘイトスピーチや誹謗中傷などの「明らかに違法な投稿」は24時間以内、調査が必要な場合は7日以内に対応しなければならない。違反した企業には最大約80億円の罰金が科される。2021年の改正で、不服申し立て制度や警察への通報義務が追加された。一方で、表現の自由の侵害や企業の負担増加といった批判もあり、現在はEUのデジタルサービス法(DSA)に統合され、規制の枠組みが拡大している。ドイツ国民から移民問題などで批判の的になっているドイツ社民党など左翼勢力は国民批判を規制したいのだろうが、バンス副大統領は表現の自由を侵す「行き過ぎた規制」だと批判しているに過ぎない。

罰金を恐れた企業は自主規制を強め、その結果、かつての米国民主党政権下でのSNSのように、投稿が事前に削除される事態が発生している。この状態は、冷静に見れば中国やロシアなどの独裁国家の情報統制と変わらない。日本でも、SNS上のヘイト発言や偽情報の拡散を規制するかどうかについて政治議論が進んでいる。確かに、目を覆いたくなるような罵詈雑言がSNS上にあふれる現状を見ると、大人の議論とは思えず情けなくなる。しかし、これを政治権力が規制するとなると話は別だ。歴史的に見ても、権力者はしばしば誤った判断を下してきた。「どの表現が正しく、何が間違いか」を権力が決めることがあってはならない。問題なのはSNSの発言そのものではなく、「匿名投稿」である。匿名性は自由な発言を担保する一方で、過激な投稿を助長する。例えば、ネット上で特定の投稿が一定数以上の批判を受けた場合に実名を公表する仕組みを導入すれば、発言に責任を持たせることが可能ではないか。また、拡散したユーザーも同時に実名公開とすることで、投稿の削除に頼らず、表現の責任を問う方法も考えられる。表現については権力不介入の原則を貫くべきだ。

罰金を恐れた企業は自主規制を強め、その結果、かつての米国民主党政権下でのSNSのように、投稿が事前に削除される事態が発生している。この状態は、冷静に見れば中国やロシアなどの独裁国家の情報統制と変わらない。日本でも、SNS上のヘイト発言や偽情報の拡散を規制するかどうかについて政治議論が進んでいる。確かに、目を覆いたくなるような罵詈雑言がSNS上にあふれる現状を見ると、大人の議論とは思えず情けなくなる。しかし、これを政治権力が規制するとなると話は別だ。歴史的に見ても、権力者はしばしば誤った判断を下してきた。「どの表現が正しく、何が間違いか」を権力が決めることがあってはならない。問題なのはSNSの発言そのものではなく、「匿名投稿」である。匿名性は自由な発言を担保する一方で、過激な投稿を助長する。例えば、ネット上で特定の投稿が一定数以上の批判を受けた場合に実名を公表する仕組みを導入すれば、発言に責任を持たせることが可能ではないか。また、拡散したユーザーも同時に実名公開とすることで、投稿の削除に頼らず、表現の責任を問う方法も考えられる。表現については権力不介入の原則を貫くべきだ。

米が足りない? ― 2025年02月16日

農林水産省は14日、米価高騰の是正に向け、備蓄米21万トンを放出すると発表した。まず、15万トンを3月中旬に放出し、流通状況に応じて追加放出を行う予定である。初回の15万トンのうち、10万トンは2024年産、5万トンは2023年産の米である。入札を経て売却先の集荷業者が決定され、3月末には店頭に並ぶ見込みである。対象となる事業者は、年間5千トン以上の玄米を仕入れる大手集荷業者であり、放出後1年以内に農水省が同量を買い戻す仕組みとなっている。農水省は、この21万トンを「流通の目詰まり」として問題視しており、2024年産米の生産量が前年より18万トン多くなる見込みであるにもかかわらず、主要な集荷業者が確保した量は21万トン少なかった。そのため、この不足分を補う形で備蓄米の放出が決定された。放出される21万トンは年間消費量の約3%に相当し、初回の15万トンは大手集荷業者が1カ月で販売する量と同等である。江藤拓農水相は記者会見で、流通の滞りを何としても改善したいとの強い決意を示し、もし放出後も流通の目詰まりが解消されない場合には、追加措置を講じる考えを示した。これまで、農水省の発表通り「コメはあるが、誰かが買い占めたため流通していない」と理解していた。しかし、ここまでの経過を見ると、そもそもコメが足りないのではないかと考えるようになった。

現在の米価高騰のきっかけは、昨年8月にスーパーの棚から一斉に米が消えた「令和の米騒動」である。これは前年の猛暑の影響でコメの供給量が減少したことが原因とされる。農水省によれば、2023年秋の主食用米の収穫量は661万トンであった。しかし、需要は705万トンであったため、「40万トンの米不足」が発生したと考えるのが自然である。今年の収穫量は683万トンと例年並みとされるが、今年の需要も昨年と同じ705万トンとすれば、21万トンが不足する計算になる。昨年と今年の不足分を合わせると61万トンとなり、備蓄米の21万トン放出では、昨年と同じ40万トンのコメ不足が起こる可能性が高い。農水省が主張するような買戻しや新たな備蓄を行う余裕は、現在の状況では無理だ。コメの収穫量は10年前の800万トンから毎年12万トン程度減少し、現在に至っている。一方、コメの需要も減少傾向にあるが、そのペースは年間10万トン程度であり、ここ2年は下げ止まり、705万トンで推移している。つまり、今後は作付面積を増やさなければ、コメの価格は上がり続ける可能性が高い。現在の日本のコメ自給の実情を考えれば、減反はやめて増産体制に切り替えるべきだ。

現在の米価高騰のきっかけは、昨年8月にスーパーの棚から一斉に米が消えた「令和の米騒動」である。これは前年の猛暑の影響でコメの供給量が減少したことが原因とされる。農水省によれば、2023年秋の主食用米の収穫量は661万トンであった。しかし、需要は705万トンであったため、「40万トンの米不足」が発生したと考えるのが自然である。今年の収穫量は683万トンと例年並みとされるが、今年の需要も昨年と同じ705万トンとすれば、21万トンが不足する計算になる。昨年と今年の不足分を合わせると61万トンとなり、備蓄米の21万トン放出では、昨年と同じ40万トンのコメ不足が起こる可能性が高い。農水省が主張するような買戻しや新たな備蓄を行う余裕は、現在の状況では無理だ。コメの収穫量は10年前の800万トンから毎年12万トン程度減少し、現在に至っている。一方、コメの需要も減少傾向にあるが、そのペースは年間10万トン程度であり、ここ2年は下げ止まり、705万トンで推移している。つまり、今後は作付面積を増やさなければ、コメの価格は上がり続ける可能性が高い。現在の日本のコメ自給の実情を考えれば、減反はやめて増産体制に切り替えるべきだ。

高額療養費負担上限引き上げ ― 2025年02月17日

石破首相は17日の衆院予算委員会において、政府が高額療養費制度の患者負担上限引き上げに関する方針を修正し、長期治療の患者の自己負担額を据え置く決断をしたと説明した。これは治療中のがん患者からの意見を踏まえたものであり、石破首相は「長期間治療が続き、経済的不安を感じている方々の負担額は変わらない」と述べた。立憲民主党からの凍結要求について、石破首相は「高額療養費制度の見直しをすべて凍結すると、後期高齢者で年額平均1000円、現役世代では年額3000円から4200円の保険料負担増になる」と指摘し、保険料負担増加への不安の声を払拭することが重要だと強調した。高額療養費は、今年8月に自己負担上限額の見直しが第一段階として行われ、2026年8月には所得区分を細分化しての自己負担上限額の引上げを、2027年8月にも引上げを行うという三段階で値上げする。今回の見直しは、いわゆる社会保険料負担の世代間格差の緩和と所得区分の見直しからもわかるように同世代間での格差の緩和という目的があるという。表を見ていると金持ちの上限額を上げると言いながら、しれっと貧乏人の上限額も上げている。今回は難病の値上げを止めるということだが、野党は全ての上限額の引き上げ案に反対している。

政府は値上げしたり、上限額を上げる事ばかりに執着するが、その使い方についての抜本的な改革は与野党含めて支持者の意向を恐れてか提案しない。医療費が増大しているという一般論ではなく特に何が膨れ上がっているのかという議論が必要だ。日本の公的医療保険では、全体の医療費約44兆円のうち、75歳以上の後期高齢者が約18兆円(約40%)を占める。65歳以上まで含めると、医療費全体の約60%が高齢者向けである。延命治療にかかる費用の正確なデータはないが、終末期医療費は年間4〜6兆円規模と推定され、医療費全体の約10〜15%、高齢者医療費の約15〜25%を占める可能性がある。高額療養費制度の存在により患者負担が軽減され、結果的に延命治療が長期化する傾向が指摘されている。特に日本では、家族の希望や医療機関の方針により延命治療が続くケースが多い。これが過剰医療の要因となり、医療費増大につながっている。欧米では寝たきり老人が少ないというのは、延命治療を保険では認めていないこともある。先進福祉国も含め本人の意思もないのに胃ろうや栄養剤輸液補給で延命することは個人の尊厳に反するという考えが多く、食事が自分でとれなくなった段階で治療を終了することが少なくない。日本では、年齢に関わりなくどの命も救うべきという考えが強く延命治療が本人の意思に関係なく続けられる。延命治療の停止を「個人の意思の尊厳」を条件とするならば理解を得られることも多いのではないか。患者の意思を尊重しつつ持続可能な医療制度を構築することが求められる。

政府は値上げしたり、上限額を上げる事ばかりに執着するが、その使い方についての抜本的な改革は与野党含めて支持者の意向を恐れてか提案しない。医療費が増大しているという一般論ではなく特に何が膨れ上がっているのかという議論が必要だ。日本の公的医療保険では、全体の医療費約44兆円のうち、75歳以上の後期高齢者が約18兆円(約40%)を占める。65歳以上まで含めると、医療費全体の約60%が高齢者向けである。延命治療にかかる費用の正確なデータはないが、終末期医療費は年間4〜6兆円規模と推定され、医療費全体の約10〜15%、高齢者医療費の約15〜25%を占める可能性がある。高額療養費制度の存在により患者負担が軽減され、結果的に延命治療が長期化する傾向が指摘されている。特に日本では、家族の希望や医療機関の方針により延命治療が続くケースが多い。これが過剰医療の要因となり、医療費増大につながっている。欧米では寝たきり老人が少ないというのは、延命治療を保険では認めていないこともある。先進福祉国も含め本人の意思もないのに胃ろうや栄養剤輸液補給で延命することは個人の尊厳に反するという考えが多く、食事が自分でとれなくなった段階で治療を終了することが少なくない。日本では、年齢に関わりなくどの命も救うべきという考えが強く延命治療が本人の意思に関係なく続けられる。延命治療の停止を「個人の意思の尊厳」を条件とするならば理解を得られることも多いのではないか。患者の意思を尊重しつつ持続可能な医療制度を構築することが求められる。

ディズニーアニメとDEI ― 2025年02月18日

ディズニーの動画配信サービスで19日から独占配信される新作アニメを巡り、トランスジェンダーに関するエピソードの一部が削除されたと報じられた。米国ではLGBTQへの配慮が過剰ではないかという声が高まり、トランプ新政権がDEI(多様性・公平性・包括性)施策を見直す中、ディズニー社は「楽しさ」を重視する方針を示した。削除されたエピソードでは、トランスジェンダーの登場人物の性自認が扱われていた。ディズニーは「特定のテーマについては親が子供と話し合うべき」と説明している。近年、ディズニーはDEI推進のメッセージを作品に取り入れてきたが、子供向け作品における性的マイノリティの描写には賛否があり、同性キスシーンが一部地域で上映禁止となることもあった。DEI推進は政治問題化し、昨年の米大統領選ではその行き過ぎを批判したトランプ氏が勝利。こうした世論の変化を受け、ディズニーはエンターテイメント重視へ回帰する姿勢を示している。最近の欧米映画では、史実を扱っているにもかかわらず、不自然に有色人種が登場し、リアリティが損なわれることがある。映画はフィクションではあるし、世界の人口の約7割を有色人種が占めるので、それに応じたキャスティングがされるべきだという考えもある。しかし、例えば日本の戦国時代を描いた映画で白人が3割も登場すれば、リアリティを欠き、興ざめしてしまうだろう。歴史を基にした作品には、エンターテイメントであっても一定のリアリティが求められる。

性的マイノリティは尊重されるべきであり、彼らの生き方をテーマにした映画が作られることには何の問題もない。それが作品のテーマだと理解して観ることができるからだ。しかし、映画やアニメ、ゲームにおいて、過剰に多様性を強調し、同性愛や性自認の要素を挿入する風潮には疑問が残る。映画の性描写はキスまでなら許容され、それ以上は子供が観るものではないというのは今も変わらない。人口の1割未満の性的マイノリティの性描写を、これほどまでに映画やアニメで強調する必要があるのかと改めて考えさせられる。大統領が変われば映画も変わると言われるが、今回の件は子供向け映画が従来の形に戻っただけのことではないだろうか。

性的マイノリティは尊重されるべきであり、彼らの生き方をテーマにした映画が作られることには何の問題もない。それが作品のテーマだと理解して観ることができるからだ。しかし、映画やアニメ、ゲームにおいて、過剰に多様性を強調し、同性愛や性自認の要素を挿入する風潮には疑問が残る。映画の性描写はキスまでなら許容され、それ以上は子供が観るものではないというのは今も変わらない。人口の1割未満の性的マイノリティの性描写を、これほどまでに映画やアニメで強調する必要があるのかと改めて考えさせられる。大統領が変われば映画も変わると言われるが、今回の件は子供向け映画が従来の形に戻っただけのことではないだろうか。

兵庫県百条委員会の報告案 ― 2025年02月19日

兵庫県知事・斎藤元彦氏のパワハラ疑惑に関する百条委員会の調査報告書案が公表された。報告書は、斎藤氏のパワハラ疑惑について「おおむね事実」と認定し、職員に対する強い叱責や夜間・休日のチャット指示が、厚生労働省のパワハラ定義に照らして「パワハラに近い不適切な叱責」と判断した。さらに、昨年7月に死亡した元県民局長の告発文書が公益通報に該当すると認め、斎藤氏が記者会見で告発者を公表したことを「不適切な対応」と非難した。報告書案は、公益通報者保護法の観点から告発者に対する懲戒処分の撤回を提言しているが、各会派の意見は分かれている。自民党内部でも見解が割れ、維新の会は「パワハラ認定は困難」「公益通報者保護法上の違法性はない」との立場を示している。百条委員会は3月上旬の報告書提出を目指しているが、違法性の有無に関して賛否両論があり、統合案が大きく変更される可能性もあるという。今回の報道では「違法性がある」とする議員の意見が優勢に扱われているが、反対意見も多く、確定的な結論には至っていない。この報道の論調には、違法性を認める立場に寄った印象も受ける。

圧倒的な県民の支持を得て再選した斎藤知事だが、反斎藤派は選挙前からオールドメディアを利用して「おねだり知事」と中傷し、PR会社の公選法違反容疑を大々的に報じるなど、執拗に批判を展開してきた。また、斎藤知事に違法性はないと主張する立花候補との選挙戦を「二馬力選挙」と揶揄するなど、何としても斎藤氏を失脚させたい意図が透けて見える。しかし、仮に明確な違法行為があるのなら、刑事告発すれば済む話であり、捜査権限を持たない百条委員会が半年もかけて調査する意義は薄い。それどころか、真偽不明の内部情報が漏洩し、結果として議会そのものの権威を損なっている。一方で、斎藤知事側も、告発内容が事実無根と確信していたのであれば、慌てて処分を下すべきではなかった。仮に告発が虚偽であれば、告発者は虚偽告訴や誣告罪に問われる可能性があり、退職後であっても適切な行政処分を行うことは可能だった。結局、この騒動は、反斎藤派の稚拙な策略と、それに動揺した斎藤知事側の冷静さを欠いた対応が招いたものだ。さらに、この混乱に議会とメディアの不見識が加わり、火に油を注いだといえる。選挙によって決着がついたと考える県民にとって、この一連の騒動に振り回される議会やメディアの姿は、失望を招くものとなっているだろう。

圧倒的な県民の支持を得て再選した斎藤知事だが、反斎藤派は選挙前からオールドメディアを利用して「おねだり知事」と中傷し、PR会社の公選法違反容疑を大々的に報じるなど、執拗に批判を展開してきた。また、斎藤知事に違法性はないと主張する立花候補との選挙戦を「二馬力選挙」と揶揄するなど、何としても斎藤氏を失脚させたい意図が透けて見える。しかし、仮に明確な違法行為があるのなら、刑事告発すれば済む話であり、捜査権限を持たない百条委員会が半年もかけて調査する意義は薄い。それどころか、真偽不明の内部情報が漏洩し、結果として議会そのものの権威を損なっている。一方で、斎藤知事側も、告発内容が事実無根と確信していたのであれば、慌てて処分を下すべきではなかった。仮に告発が虚偽であれば、告発者は虚偽告訴や誣告罪に問われる可能性があり、退職後であっても適切な行政処分を行うことは可能だった。結局、この騒動は、反斎藤派の稚拙な策略と、それに動揺した斎藤知事側の冷静さを欠いた対応が招いたものだ。さらに、この混乱に議会とメディアの不見識が加わり、火に油を注いだといえる。選挙によって決着がついたと考える県民にとって、この一連の騒動に振り回される議会やメディアの姿は、失望を招くものとなっているだろう。

キャプテン・アメリカⅣ ― 2025年02月20日

「キャプテン・アメリカ ブレイブ・ニュー・ワールド」は「キャプテン・アメリカ」シリーズ第4作である。ファルコンことサム・ウィルソンが新たなキャプテン・アメリカとして登場する。スティーブ・ロジャースから盾を託されたサムは、テロ事件の発生により世界大戦の危機を迎えた国際会議で奮闘する。しかし、その背後にはアメリカ大統領となったサディアス・ロスがレッドハルクとして立ちふさがり、さらには陰謀を仕組んだ人物が存在する。アンソニー・マッキーがサムを引き続き演じ、ハリソン・フォードが亡くなったウィリアム・ハートに代わってロスを演じる。さらに、「インクレディブル・ハルク」に登場したティム・ブレイク・ネルソン演じるサミュエル・スターンズやリブ・タイラー演じるエリザベス・ロスも再登場する。また、「SHOGUN 将軍」の平岳大が日本の首相役で出演する。監督は「クローバーフィールド・パラドックス」「ルース・エドガー」を手掛けたジュリアス・オナーが務める。新たなキャプテン・アメリカとして奮闘するサムの物語が、複雑な国際政治と個人的な葛藤を交えながら描かれる。ハリウッドのアクション映画が観たかったが、これしかなかったためTOHOシネマの6ポイントを使って無料で観た。この映画も嫌いではないが、第1作からどんどん質が落ちている感じがする。ハリソン・フォードと言えばインディー・ジョーンズだが、今回は大統領役。さすがに年取ったなと思わせる御年82歳。先日引退宣言を聞いたばかりだ。

今回のテーマは人を操るテクノロジーで世界大戦の目論見をくじく話だ。日本政府が来日した米国大統領に「NO!」を突きつけるシーンがあるが、外国人はこのシーンをどう見たのだろうか。日本人としては「YES」マン総理大臣ばかりをリアルに見てきているので吹き出してしまった。今回は「中国」が全く出てこず、世界はロシアとインド、日米が覇権を握るという設定だったので、今の米国の意図が働いているのかと思わせるシナリオだった。サム・ウィルソン役のアンソニー・マッキーは男前だけど、もう少し野性味があった方がいい。キャプテン・アメリカは無敵の正義漢という設定なので仕方がないが、役が交代したのだから白人のクリス・エヴァンスのイメージを引き継ぐ必要もなかったと思っている。題材は地球外物質を巡る大戦争前夜というぶっ飛び話なのに、社会のリアルに引き寄せすぎて面白みを失っているように感じた。

今回のテーマは人を操るテクノロジーで世界大戦の目論見をくじく話だ。日本政府が来日した米国大統領に「NO!」を突きつけるシーンがあるが、外国人はこのシーンをどう見たのだろうか。日本人としては「YES」マン総理大臣ばかりをリアルに見てきているので吹き出してしまった。今回は「中国」が全く出てこず、世界はロシアとインド、日米が覇権を握るという設定だったので、今の米国の意図が働いているのかと思わせるシナリオだった。サム・ウィルソン役のアンソニー・マッキーは男前だけど、もう少し野性味があった方がいい。キャプテン・アメリカは無敵の正義漢という設定なので仕方がないが、役が交代したのだから白人のクリス・エヴァンスのイメージを引き継ぐ必要もなかったと思っている。題材は地球外物質を巡る大戦争前夜というぶっ飛び話なのに、社会のリアルに引き寄せすぎて面白みを失っているように感じた。