食料品消費税0政策の比較 ― 2026年01月25日

読売新聞のインタビューで、高市首相は食料品の消費税率ゼロについて「2年間の時限措置であれば、特例公債に頼らず実施可能」との認識を示した。給付付き税額控除の導入までの経過措置と位置づけ、減税を恒久政策ではなく制度移行の一段階として設計する考えを明らかにした。永田町で繰り広げられる減税論争は、理念の対立というより、政策の成熟度を測る試金石である。高市政権の構想と中道改革連合の政策を並べれば、その差は思想ではなく、準備の深さにあることが見えてくる。

高市構想の特徴は、減税の出口を最初から設計に組み込んでいる点にある。食料品の消費税ゼロは、給付付き税額控除という恒久制度への橋渡しにすぎない。減税は目的ではなく手段であり、制度移行のプロセスとして位置づけられている。この発想は、日本の政治ではむしろ例外的だ。財源論は、より具体的である。食料品にかかる消費税収は年間約5兆円とされる。ゼロ税率を2年間実施すれば、必要財源は単純計算で約10兆円に達する。高市氏が挙げる財源は、税外収入、租税特別措置の見直し、補助金の整理などだが、現実的に積み上げられる規模は年間2〜3兆円程度にとどまると見られる。残る不足分をどう埋めるかが最大の焦点となる。

ここで、高市構想の現実主義が浮かび上がる。租税特別措置や補助金は、これまで「削れない制度」として温存されてきた。しかし、高市案は減税を契機にこれらを見直す方向へと動かすしたたかな意図も含んでいると考えられる。さらに、不足分を税収の自然増で補うという見立ても、単なる願望ではない。来年度のGDP成長率については複数の機関が予測を示しており、名目成長の継続は既に既定路線に近い。景気拡大に伴う税収増を前提に置く発想は、政治的な楽観論というより、マクロ経済の延長線上にある合理的な計算に近い。

これに対し、中道改革連合が掲げる政府系ファンド構想は、設計の甘さを象徴している。外為特別会計は為替安定を目的とする制度であり、株式市場を操作する仕組みではない。しかし、その運用益が国庫に納付され、国債償還に使われているのは事実だ。外為特会は米国債運用を中心に、年3〜5%程度の比較的安定した利回りを確保してきた。これに対し、政府系ファンドが期待できる超過収益は0.5〜1%程度にすぎず、しかも価格変動リスクを伴う。確実に得られる収益を手放し、不確実なリスクを取る政策が、本当に必要なのかという問いは避けられない。

このファンド構想に限らず、中道改革連合の政策全体は、理念は立派でも制度設計が粗い。減税の期限、代替制度への移行条件、財源の優先順位――いずれも明確ではなく、「生活支援」という言葉だけが先行する。数字の裏付けを欠いた政策は、どうしてもスローガンに近づく。

減税は一度始めればやめられない、という批判もある。しかし、その論理を突き詰めれば、あらゆる政策は実行不能になる。給付付き税額控除の完成を終了条件とするなら、減税は制度として終わらせることができる。問題は政治的意思ではなく、設計の精度である。

結局のところ、今回の論争の本質は減税の是非ではない。政策をどこまで技術として構築できているか、その差である。高市構想は、減税をスローガンではなく制度として扱おうとする姿勢を示した。一方、中道改革連合の政策は、理念の正しさに比して、設計の緻密さが決定的に不足している。政治に必要なのは正しさだけではない。用意周到な政策設計である。減税論争が露わにしたのは、その冷酷な現実だった。

高市構想の特徴は、減税の出口を最初から設計に組み込んでいる点にある。食料品の消費税ゼロは、給付付き税額控除という恒久制度への橋渡しにすぎない。減税は目的ではなく手段であり、制度移行のプロセスとして位置づけられている。この発想は、日本の政治ではむしろ例外的だ。財源論は、より具体的である。食料品にかかる消費税収は年間約5兆円とされる。ゼロ税率を2年間実施すれば、必要財源は単純計算で約10兆円に達する。高市氏が挙げる財源は、税外収入、租税特別措置の見直し、補助金の整理などだが、現実的に積み上げられる規模は年間2〜3兆円程度にとどまると見られる。残る不足分をどう埋めるかが最大の焦点となる。

ここで、高市構想の現実主義が浮かび上がる。租税特別措置や補助金は、これまで「削れない制度」として温存されてきた。しかし、高市案は減税を契機にこれらを見直す方向へと動かすしたたかな意図も含んでいると考えられる。さらに、不足分を税収の自然増で補うという見立ても、単なる願望ではない。来年度のGDP成長率については複数の機関が予測を示しており、名目成長の継続は既に既定路線に近い。景気拡大に伴う税収増を前提に置く発想は、政治的な楽観論というより、マクロ経済の延長線上にある合理的な計算に近い。

これに対し、中道改革連合が掲げる政府系ファンド構想は、設計の甘さを象徴している。外為特別会計は為替安定を目的とする制度であり、株式市場を操作する仕組みではない。しかし、その運用益が国庫に納付され、国債償還に使われているのは事実だ。外為特会は米国債運用を中心に、年3〜5%程度の比較的安定した利回りを確保してきた。これに対し、政府系ファンドが期待できる超過収益は0.5〜1%程度にすぎず、しかも価格変動リスクを伴う。確実に得られる収益を手放し、不確実なリスクを取る政策が、本当に必要なのかという問いは避けられない。

このファンド構想に限らず、中道改革連合の政策全体は、理念は立派でも制度設計が粗い。減税の期限、代替制度への移行条件、財源の優先順位――いずれも明確ではなく、「生活支援」という言葉だけが先行する。数字の裏付けを欠いた政策は、どうしてもスローガンに近づく。

減税は一度始めればやめられない、という批判もある。しかし、その論理を突き詰めれば、あらゆる政策は実行不能になる。給付付き税額控除の完成を終了条件とするなら、減税は制度として終わらせることができる。問題は政治的意思ではなく、設計の精度である。

結局のところ、今回の論争の本質は減税の是非ではない。政策をどこまで技術として構築できているか、その差である。高市構想は、減税をスローガンではなく制度として扱おうとする姿勢を示した。一方、中道改革連合の政策は、理念の正しさに比して、設計の緻密さが決定的に不足している。政治に必要なのは正しさだけではない。用意周到な政策設計である。減税論争が露わにしたのは、その冷酷な現実だった。

中道連合の増税なき減税政策 ― 2026年01月23日

「増税なき減税」という甘美な言葉ほど、日本政治を堕落させてきたスローガンはない。その最新版が、立憲民主党と公明党が掲げる新党「中道改革連合」の政策である。食料品の消費税を恒久的にゼロにし、その財源として外貨準備を原資とする政府系ファンド(SWF)を創設し、運用益を充てる——。中道を名乗りながら、その発想は財政の常識から最も遠い。

まず押さえるべきは、日本の外貨準備と外為特会の関係である。外貨準備は主に米国債などで運用され、その利回りは近年3〜5%程度に達している。そして、その運用益はすでに外為特会の収入として計上され、国債償還などに充てられてきた。つまり、米国債の利回りは「余っている財源」ではなく、既存の財政構造の中に組み込まれている。

ここに新たな政府系ファンドを設けたとしても、魔法のように財源が増えるわけではない。ファンドが生み出せるのは、既存の外為特会運用を上回る「超過収益」にすぎない。仮に外貨準備の半分、90兆円をファンドに移し、より積極的な運用を行ったとしても、外為特会の従来収益に対する上積みは、年率でせいぜい1%程度にとどまる。

数字に置き換えれば明白だ。90兆円の1%は9000億円である。一方、食料品の消費税収は年間4〜5兆円規模に達する。必要財源との差は歴然としている。中道改革連合の構想は、計算式の段階で成立していない。

それでもこの政策が掲げられた理由は明白だ。選挙で最も響くのは「痛みのない減税」だからである。しかし、その裏側には財政原理への明確な背信がある。外貨準備とは、為替市場が動揺した際に即座に投入するための国家の最後の防衛線だ。実際、日本は2022年の急激な円安局面で約9兆円の為替介入を行った。危機時には単年で10兆円規模の資金が必要になることも珍しくない。その非常用資金を恒久減税の財源に転用する発想は、財政運営として禁じ手に等しい。

さらに問題なのは、国債との関係である。外貨準備の運用益を減税に回すということは、国債償還に充てる資金を減らすことを意味する。不足分は新たな国債発行で補われる。構造的には「借金で減税する」という倒錯だ。財政規律を語りながら、実態は財政拡張に依存する——これが中道改革連合の政策の本質である。

市場は冷酷だ。外貨準備の価値は「いつでも介入できる」という信認に支えられている。政治目的で拘束されれば、市場はそれを「使えない資金」と判断する。円安が進めば輸入物価は跳ね上がる。円安が10%進めば輸入物価は7〜8%押し上げられる。食料自給率が38%にとどまる日本では、食料品価格の上昇によって減税効果は相殺される。減税のために減税効果を破壊する——中道改革連合の構想は、この自己矛盾を内包している。

国際的に見ても、この発想は孤立している。ノルウェーやシンガポールのSWFでさえ、運用益は財政安定化や将来世代のために使われ、恒久減税には用いられない。外貨準備を政治目的で動員した国は例外なく通貨危機を経験してきた。外貨準備の政治化は通貨の信認を破壊する。これは理論ではなく、歴史の教訓である。

それでも、この政策は選挙で喝采を浴びるかもしれない。しかし、論理の破綻を理解した上で掲げているなら、それは国民を愚弄する行為だ。逆に、本気で実現可能だと信じているなら、財政・金融・為替の基礎理解が欠落している。どちらに転んでも、政党としての政策能力に重大な疑問が残る。

国家財政の王道は奇策ではない。生産性を高め、成長によって税収の自然増を実現することである。外貨準備の超過収益をつまみ食いする政策は、短期的な政治メッセージにはなっても、持続可能な制度設計とは言えない。中道改革連合の消費税ゼロ構想は、改革ではなく財政ポピュリズムの完成形に近い。危険なのは減税そのものではない。減税の名を借りて国家の金融インフラを切り崩そうとする発想そのものにこそ、深刻な問題がある。

まず押さえるべきは、日本の外貨準備と外為特会の関係である。外貨準備は主に米国債などで運用され、その利回りは近年3〜5%程度に達している。そして、その運用益はすでに外為特会の収入として計上され、国債償還などに充てられてきた。つまり、米国債の利回りは「余っている財源」ではなく、既存の財政構造の中に組み込まれている。

ここに新たな政府系ファンドを設けたとしても、魔法のように財源が増えるわけではない。ファンドが生み出せるのは、既存の外為特会運用を上回る「超過収益」にすぎない。仮に外貨準備の半分、90兆円をファンドに移し、より積極的な運用を行ったとしても、外為特会の従来収益に対する上積みは、年率でせいぜい1%程度にとどまる。

数字に置き換えれば明白だ。90兆円の1%は9000億円である。一方、食料品の消費税収は年間4〜5兆円規模に達する。必要財源との差は歴然としている。中道改革連合の構想は、計算式の段階で成立していない。

それでもこの政策が掲げられた理由は明白だ。選挙で最も響くのは「痛みのない減税」だからである。しかし、その裏側には財政原理への明確な背信がある。外貨準備とは、為替市場が動揺した際に即座に投入するための国家の最後の防衛線だ。実際、日本は2022年の急激な円安局面で約9兆円の為替介入を行った。危機時には単年で10兆円規模の資金が必要になることも珍しくない。その非常用資金を恒久減税の財源に転用する発想は、財政運営として禁じ手に等しい。

さらに問題なのは、国債との関係である。外貨準備の運用益を減税に回すということは、国債償還に充てる資金を減らすことを意味する。不足分は新たな国債発行で補われる。構造的には「借金で減税する」という倒錯だ。財政規律を語りながら、実態は財政拡張に依存する——これが中道改革連合の政策の本質である。

市場は冷酷だ。外貨準備の価値は「いつでも介入できる」という信認に支えられている。政治目的で拘束されれば、市場はそれを「使えない資金」と判断する。円安が進めば輸入物価は跳ね上がる。円安が10%進めば輸入物価は7〜8%押し上げられる。食料自給率が38%にとどまる日本では、食料品価格の上昇によって減税効果は相殺される。減税のために減税効果を破壊する——中道改革連合の構想は、この自己矛盾を内包している。

国際的に見ても、この発想は孤立している。ノルウェーやシンガポールのSWFでさえ、運用益は財政安定化や将来世代のために使われ、恒久減税には用いられない。外貨準備を政治目的で動員した国は例外なく通貨危機を経験してきた。外貨準備の政治化は通貨の信認を破壊する。これは理論ではなく、歴史の教訓である。

それでも、この政策は選挙で喝采を浴びるかもしれない。しかし、論理の破綻を理解した上で掲げているなら、それは国民を愚弄する行為だ。逆に、本気で実現可能だと信じているなら、財政・金融・為替の基礎理解が欠落している。どちらに転んでも、政党としての政策能力に重大な疑問が残る。

国家財政の王道は奇策ではない。生産性を高め、成長によって税収の自然増を実現することである。外貨準備の超過収益をつまみ食いする政策は、短期的な政治メッセージにはなっても、持続可能な制度設計とは言えない。中道改革連合の消費税ゼロ構想は、改革ではなく財政ポピュリズムの完成形に近い。危険なのは減税そのものではない。減税の名を借りて国家の金融インフラを切り崩そうとする発想そのものにこそ、深刻な問題がある。

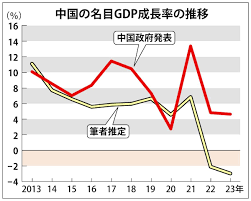

中国GDP「5%成長」?? ― 2026年01月21日

中国国家統計局が発表した「2025年GDP・実質5%成長」。この数字を真に受ける市場関係者は、もはや世界のどこにもいない。これはもはや誇張や楽観の類ではなく、共産党体制の正当性を維持するための「政治的ノルマ」が生んだ、国家ぐるみの数字作りの産物と見るほかない。最大の矛盾は、経済の屋台骨である不動産セクターの致命的な機能不全だ。不動産関連負債は1800兆~2400兆円に達し、その半数近くが不良債権化していると推計される。GDPの3割を占める巨大産業が瓦解し、固定資産投資が統計開始以来初のマイナス、不動産開発投資が17%減という惨状の中で、どうして5%もの成長が可能か。沈没寸前の船で「航行は順調」とアナウンスするに等しい欺瞞である。

この歪みは若年層の絶望に直結している。当局は不都合な実数(20~30%とされる失業率)の公表を停止したが、これは単なる景気後退ではなく「社会構造の破綻」を意味する。若者が将来を奪われた国で、統計上の数字だけが踊る。その正体は、民間部門の冷え込みを政府支出で強引に埋めた「補填成長」であり、将来への負債の先送りに過ぎない。

特筆すべきは、家計への打撃の深刻さだ。資産の7割を不動産に依存する国民にとって、価格下落は即座に消費の凍結を招く。可処分所得が伸び悩み、内需が氷河期を迎える一方で、軍事費だけが聖域として膨張を続ける。民生を削り軍備を優先する国家が、健全な経済発展を語る資格はない。政府は宇宙や半導体などの「新産業」を喧伝するが、それらが不動産崩壊による巨大な欠落を補うには、規模も時間も絶望的に足りない。

海外資本はこの「中身のない看板」を見抜き、既に出口へと殺到している。2023年の直接投資は45年ぶりの純流出。これは政治的圧力の結果ではなく、統計の信頼性を失った市場から資金が逃避するという「投資の鉄則」に従ったまでだ。こうした冷徹な現実を前に、日本の大手メディアは明らかに腰が引けている。外交的配慮や企業への忖度という「空気」に支配され、隣国で進む地殻変動を正面から分析しようとしない。中国が日本に対して内政干渉を行っている事実には目を瞑り、総理の発言だけを槍玉にあげる一方で、危機的な中国経済の実態すら報じようとしないのは、常識的に考えても理解しがたい。

中国経済は既に「ゼロ成長」、あるいはマイナス圏にあると見るべきだ。信認を失った統計は、いずれ市場と国際社会からその国を排除する。日本はこの「隣国の崩壊」を対岸の火事としてではなく、サプライチェーンの再構築と脱依存を完遂するための、ラストチャンスとして捉え直すべきである。

この歪みは若年層の絶望に直結している。当局は不都合な実数(20~30%とされる失業率)の公表を停止したが、これは単なる景気後退ではなく「社会構造の破綻」を意味する。若者が将来を奪われた国で、統計上の数字だけが踊る。その正体は、民間部門の冷え込みを政府支出で強引に埋めた「補填成長」であり、将来への負債の先送りに過ぎない。

特筆すべきは、家計への打撃の深刻さだ。資産の7割を不動産に依存する国民にとって、価格下落は即座に消費の凍結を招く。可処分所得が伸び悩み、内需が氷河期を迎える一方で、軍事費だけが聖域として膨張を続ける。民生を削り軍備を優先する国家が、健全な経済発展を語る資格はない。政府は宇宙や半導体などの「新産業」を喧伝するが、それらが不動産崩壊による巨大な欠落を補うには、規模も時間も絶望的に足りない。

海外資本はこの「中身のない看板」を見抜き、既に出口へと殺到している。2023年の直接投資は45年ぶりの純流出。これは政治的圧力の結果ではなく、統計の信頼性を失った市場から資金が逃避するという「投資の鉄則」に従ったまでだ。こうした冷徹な現実を前に、日本の大手メディアは明らかに腰が引けている。外交的配慮や企業への忖度という「空気」に支配され、隣国で進む地殻変動を正面から分析しようとしない。中国が日本に対して内政干渉を行っている事実には目を瞑り、総理の発言だけを槍玉にあげる一方で、危機的な中国経済の実態すら報じようとしないのは、常識的に考えても理解しがたい。

中国経済は既に「ゼロ成長」、あるいはマイナス圏にあると見るべきだ。信認を失った統計は、いずれ市場と国際社会からその国を排除する。日本はこの「隣国の崩壊」を対岸の火事としてではなく、サプライチェーンの再構築と脱依存を完遂するための、ラストチャンスとして捉え直すべきである。

食料品0%のチキンレース ― 2026年01月20日

高市首相が衆院解散に踏み切る構えを見せた瞬間、永田町の空気は一変した。合言葉は「消費税ゼロ」。この言葉ほど、政治家の判断力を一斉に鈍らせる魔法の呪文も珍しい。公明党は立憲民主党と組む新党「中道改革連合」で〈食料品の消費税・恒久ゼロ〉を掲げ、自民党も〈飲食料品0%を2年間限定〉で対抗。立民も「時限ゼロ」から恒久減税へと看板を掛け替え、各党が競うようにゼロを叫び始めた。だが冷静に見れば、その違いは「いつまでゼロにするか」という一点にすぎない。政策論争というより、期間設定をめぐるチキンレースである。そんな中で、かえって際立つのが国民民主党だ。彼らだけが一貫して「消費税5%」を掲げている。ゼロでもなければ、時限でもない。一見地味だが、この数字こそ最も現実的な選択肢ではないのか。

そもそも、食料品だけをゼロにして物価は本当に下がるのか。家計支出に占める食料品の割合は25%前後にすぎず、物価全体を押し下げる力は限定的だ。しかも食料品は価格弾力性が低い。減税しても消費が大きく伸びるわけではない。値札変更を嫌う小売現場、物流費や原材料費の高止まりを考えれば、減税分がそのまま価格に反映される保証はない。低所得層支援としての意味はあっても、物価対策としては「効いた気がする」程度にとどまる。

さらに問題なのが、各党が好む「期間限定減税」である。期限前には駆け込み需要が発生し、価格はむしろ上がる。終了後には反動減が起き、企業は利益確保のため値上げに動く。減税分の転嫁は不完全なまま、値上げだけが残る――そんな最悪の展開すら現実的だ。時限措置は政治的には派手だが、経済的には不安定要因でしかない。

議論を突き詰めれば、結論は単純だ。消費税全体を恒久的に5%へ戻す。それが最も合理的である。消費税はほぼすべての財・サービスにかかるため、CPI全体に直接作用し、物価抑制効果は最大だ。恒久措置なら企業も長期的な価格戦略を描け、減税分は価格に反映されやすい。逆進性の緩和効果も大きく、低所得層から中間層まで幅広く恩恵が及ぶ。ここで、国民民主が掲げる「5%」は、最も筋の通った減税案として浮かび上がる。

財務省は決まって「一度下げたら戻せない」と反対する。だが、その前提自体が誤っている。消費税は景気回復期であっても経済の重しにしかならず、本来、引き上げる必要のある税ではないからだ。1997年、2014年、2019年――消費税率引き上げのたびに、景気は腰折れし、賃金と消費の回復は途中で断ち切られてきた。これは偶然ではない。消費税は家計の可処分所得を直接削り、需要を冷やす性格を持つ。成長を促す局面でこの税を重くすれば、経済が失速するのは当然である。つまり「戻せない」のは制度の問題ではない。経済運営上、引き上げる合理性が乏しいという結論に、過去の経験が繰り返し行き着いているだけの話だ。

景気刺激は消費税減税で行い、財源調整は所得税と法人税で担う。この役割分担を明確にすれば、消費税5%の恒久減税は決して無謀ではない。それでも永田町は、分かりやすい「ゼロ」という言葉にすがり、小手先の時限策で票を取りに行く。だが本当に国民生活に寄り添うのは、派手なゼロではなく、地味だが確実に効く「消費税5%恒久減税」なのかもしれない。政治がその現実に正面から向き合う日は、まだ先のようである。

そもそも、食料品だけをゼロにして物価は本当に下がるのか。家計支出に占める食料品の割合は25%前後にすぎず、物価全体を押し下げる力は限定的だ。しかも食料品は価格弾力性が低い。減税しても消費が大きく伸びるわけではない。値札変更を嫌う小売現場、物流費や原材料費の高止まりを考えれば、減税分がそのまま価格に反映される保証はない。低所得層支援としての意味はあっても、物価対策としては「効いた気がする」程度にとどまる。

さらに問題なのが、各党が好む「期間限定減税」である。期限前には駆け込み需要が発生し、価格はむしろ上がる。終了後には反動減が起き、企業は利益確保のため値上げに動く。減税分の転嫁は不完全なまま、値上げだけが残る――そんな最悪の展開すら現実的だ。時限措置は政治的には派手だが、経済的には不安定要因でしかない。

議論を突き詰めれば、結論は単純だ。消費税全体を恒久的に5%へ戻す。それが最も合理的である。消費税はほぼすべての財・サービスにかかるため、CPI全体に直接作用し、物価抑制効果は最大だ。恒久措置なら企業も長期的な価格戦略を描け、減税分は価格に反映されやすい。逆進性の緩和効果も大きく、低所得層から中間層まで幅広く恩恵が及ぶ。ここで、国民民主が掲げる「5%」は、最も筋の通った減税案として浮かび上がる。

財務省は決まって「一度下げたら戻せない」と反対する。だが、その前提自体が誤っている。消費税は景気回復期であっても経済の重しにしかならず、本来、引き上げる必要のある税ではないからだ。1997年、2014年、2019年――消費税率引き上げのたびに、景気は腰折れし、賃金と消費の回復は途中で断ち切られてきた。これは偶然ではない。消費税は家計の可処分所得を直接削り、需要を冷やす性格を持つ。成長を促す局面でこの税を重くすれば、経済が失速するのは当然である。つまり「戻せない」のは制度の問題ではない。経済運営上、引き上げる合理性が乏しいという結論に、過去の経験が繰り返し行き着いているだけの話だ。

景気刺激は消費税減税で行い、財源調整は所得税と法人税で担う。この役割分担を明確にすれば、消費税5%の恒久減税は決して無謀ではない。それでも永田町は、分かりやすい「ゼロ」という言葉にすがり、小手先の時限策で票を取りに行く。だが本当に国民生活に寄り添うのは、派手なゼロではなく、地味だが確実に効く「消費税5%恒久減税」なのかもしれない。政治がその現実に正面から向き合う日は、まだ先のようである。

グリーンランドは誰が守るのか ― 2026年01月19日

トランプ米大統領は、デンマーク自治領グリーンランドを米国の戦略的管理下に置く構想を本格化させ、反対するデンマークやドイツ、フランスなど欧州8カ国に対し、段階的な高関税を課すと発表した。2月から10%、6月から25%。露骨だが計算された「関税外交」である。トランプ氏は「中国とロシアがグリーンランドを狙っている。デンマークには対処できない。世界の平和がかかっている」と断じ、関税を交渉カードに安全保障最優先の姿勢を隠そうともしない。欧州側は「脅しは受け入れられない」と反発するが、米国は一歩も引かない。

この問題を、トランプ流の乱暴なディールや米欧対立として処理するのは危険だ。グリーンランドは北極圏と北大西洋の結節点に位置し、米国本土に最短距離で迫る戦略拠点である。いわば“北のキューバ”。ここに中ロが浸透すれば、極超音速兵器や原潜によって米国の北側防衛は一気に不安定化する。米国が北で縛られれば、NATO全体は自動的に弱体化し、バルト三国や北欧はロシアの既成事実化に抗えなくなる。グリーンランドの帰趨は、欧州の安全保障そのものを左右する。

にもかかわらず、欧州の議論は驚くほど観念的だ。「独立の権利」や「米国の横暴」が声高に語られる一方で、最も重要な問い――誰が、現実に守るのか――が巧妙に避けられている。デンマークは人口・軍事力ともに限られ、単独でグリーンランドを防衛する能力はない。NATOは合議体であり、危機時の決断は遅れる。この構図は、曖昧な安全保障が侵略を招いたウクライナで、すでに痛いほど示されたはずだ。

さらに見逃されているのが、欧州自身の過去の判断である。2010年代後半、中国が「一帯一路」を掲げて北極圏への関与を強めた時期、デンマークは米国の影響力拡大を警戒するあまり、グリーンランドへの関与を意図的に抑制した。その結果、米欧資本は慎重姿勢に転じ、同時期に積極姿勢を示した中国資本だけが入り込める環境を、欧州自らが作り出した。本土コペンハーゲンであれば拒否したであろう投資を、周縁と見なした地域では容認するという二重基準である。欧州メディアはこの経緯にほとんど触れず、米国批判へと論点をずらすことで、責任の所在を曖昧にしてきた。

議論をさらに歪めているのが、米国管理下に入った場合の現実的な利益が語られない点だ。ハワイやグアムは、米連邦政府から巨額の財政支援を受けており、一人当たりではデンマークがグリーンランドに拠出している支援の約2倍に達する。医療、教育、インフラ、防災、治安――自治体単独では不可能な分野を、米国は制度として支えている。一方、デンマークの補助金は年間約700億円にとどまり、将来投資を賄う余力は乏しい。

結局のところ、グリーンランド問題の本質は理想論ではない。北極圏の安全保障と、その莫大なコストを誰が引き受けるのかという冷酷な現実である。独立論の肥大化や米国批判の過剰は、結果として中ロの戦略的利益を押し広げるだけだ。最終的に判断するのはグリーンランドの市民だが、十分な情報が示されないままの選択は、再び取り返しのつかない結果を招きかねない。トランプの強硬さを笑う前に、欧州が直視すべき問いは、そこにある。

この問題を、トランプ流の乱暴なディールや米欧対立として処理するのは危険だ。グリーンランドは北極圏と北大西洋の結節点に位置し、米国本土に最短距離で迫る戦略拠点である。いわば“北のキューバ”。ここに中ロが浸透すれば、極超音速兵器や原潜によって米国の北側防衛は一気に不安定化する。米国が北で縛られれば、NATO全体は自動的に弱体化し、バルト三国や北欧はロシアの既成事実化に抗えなくなる。グリーンランドの帰趨は、欧州の安全保障そのものを左右する。

にもかかわらず、欧州の議論は驚くほど観念的だ。「独立の権利」や「米国の横暴」が声高に語られる一方で、最も重要な問い――誰が、現実に守るのか――が巧妙に避けられている。デンマークは人口・軍事力ともに限られ、単独でグリーンランドを防衛する能力はない。NATOは合議体であり、危機時の決断は遅れる。この構図は、曖昧な安全保障が侵略を招いたウクライナで、すでに痛いほど示されたはずだ。

さらに見逃されているのが、欧州自身の過去の判断である。2010年代後半、中国が「一帯一路」を掲げて北極圏への関与を強めた時期、デンマークは米国の影響力拡大を警戒するあまり、グリーンランドへの関与を意図的に抑制した。その結果、米欧資本は慎重姿勢に転じ、同時期に積極姿勢を示した中国資本だけが入り込める環境を、欧州自らが作り出した。本土コペンハーゲンであれば拒否したであろう投資を、周縁と見なした地域では容認するという二重基準である。欧州メディアはこの経緯にほとんど触れず、米国批判へと論点をずらすことで、責任の所在を曖昧にしてきた。

議論をさらに歪めているのが、米国管理下に入った場合の現実的な利益が語られない点だ。ハワイやグアムは、米連邦政府から巨額の財政支援を受けており、一人当たりではデンマークがグリーンランドに拠出している支援の約2倍に達する。医療、教育、インフラ、防災、治安――自治体単独では不可能な分野を、米国は制度として支えている。一方、デンマークの補助金は年間約700億円にとどまり、将来投資を賄う余力は乏しい。

結局のところ、グリーンランド問題の本質は理想論ではない。北極圏の安全保障と、その莫大なコストを誰が引き受けるのかという冷酷な現実である。独立論の肥大化や米国批判の過剰は、結果として中ロの戦略的利益を押し広げるだけだ。最終的に判断するのはグリーンランドの市民だが、十分な情報が示されないままの選択は、再び取り返しのつかない結果を招きかねない。トランプの強硬さを笑う前に、欧州が直視すべき問いは、そこにある。

中道改革連合の計算式 ― 2026年01月18日

政界ではしばしば、実体よりも言葉が先行する。「中道改革連合」も、その典型と言ってよい。立憲民主党と公明党が手を組み、高市政権に対抗する――構図だけを見れば分かりやすい。だが、総選挙を数字と制度、そして現場の空気まで含めて検証していくと、この構想は勝利の戦略というより、敗北を先送りするための仮設物に近いことが見えてくる。

まず高市政権下の自民党である。石破政権期に四散した支持層を、「分かりやすい保守」の旗印で一定程度回収しつつあるのは事実だ。参政党に流れていた票は小選挙区では徐々に戻すだろう。一方で、比例区において自民党と書く有権者が急増しているわけではない。結果として、自民は小選挙区で取り戻し、比例では大きく伸びず参院選の参政票がそのまま残って数議席上積むだろう。比例投票先ベースの各種世論調査と青木率を踏まえれば、自民党の議席は、単独過半数233には届き、概ね240台から260前後に収れんする可能性が高い。

問題は、対抗軸とされる中道改革連合だ。立民と公明が組めば票は足し算になる――そうした期待が語られる。たしかに、自民が勝ち、立民が次点につけていた選挙区では、公明票が自民から外れ立民に回れば逆転が起きうる。基礎票を自民5、立民5、公明1とすれば6対5が5対6に転じ、基礎票差が2でも理論上は逆転が成立する。

こうした単純化したモデルを全国に当てはめれば、条件が理想的にそろった場合、最大で数十選挙区規模の逆転が理論上は想定できる。だが、ここには重大な前提抜けがある。共産党との選挙協力が外れる点だ。立民が次点につけていた多くの選挙区は、共産票を含めて初めて「接戦」になっていた。これを差し引けば、逆転の射程に入るのは、多く見積もっても30前後、場合によってはそれ以下にとどまる。式にすれば、

(立民得票+公明由来票)− 共産票 > 自民得票 − 公明由来票

という条件を満たす必要がある。

さらに見落とされがちなのが、公明票の「移動率」である。自公連立時ですら、公明支持層の票が自民候補に100%流れていたわけではない。与党が好調な局面で7割前後、支持率が低迷すれば5割にも届かなかった。まして急造の選挙互助体制において、立民候補に自民時代並みの公明票が安定的に流れると見るのは、現実的とは言い難い。

「半年前まで仏敵としてきた立民を応援し、20数年も連れ添ってきた自民を袖にする。理屈では分かっても、心がついていかない」。学会員の中には、こうした違和感を率直に語る声も少なくない。これは反乱ではない。長年積み重ねてきた価値観が、簡単には上書きできないという、ごく自然な反応である。

過去の投票行動や現場の声を踏まえれば、立民候補に安定的に移動する公明票は、楽観的に見ても過半には届かず、状況次第では3割前後にとどまる可能性が高い。その結果、小選挙区での逆転可能数は当初想定の半分以下に縮む。中道改革連合の成否を左右するのは小選挙区だが、その条件は整っていない。

比例区について立民と公明が現在保有する比例議席は合計でおよそ60台半ばだ。比例投票先ベースの支持率を見る限り、両党が連合を組んだからといって、この総量が増える兆しはなく、現状の支持率ではむしろ減らす方向だ。内部の変動は、公明の現有議席分を確保する約束ならば、元立民議員が割を食うという構図が予想される。

つまり、中道改革連合が議席を伸ばせるかどうかは、比例ではなく小選挙区の競り合いに尽きる。しかし、政権支持率が高止まりし、接戦区そのものが減少する局面では、その勝負どころ自体が限られる。描かれた「逆転の連鎖」は、現実の選挙地図では再現されにくい。

公明党にとって最優先事項は、小選挙区の勝敗以上に比例での現有議席維持だ。これは合理的な判断だが、その分、立民側が小選挙区で大胆に踏み込める余地は狭まる。条件が重なれば、中道連合としての求心力が維持できない130議席台まで後退するシナリオも、確率論としては排除できない。

一方で、静かに存在感を増しているのが国民民主党である。ガソリン減税と所得税減税を掲げ、それを実際に通した点は大きい。比例投票先ベースの支持率は立民に肉薄し、維新を上回る調査もある。この水準が維持され、候補者擁立が進めば、30台半ばの議席規模が視野に入る局面にある。

維新は比例で国民民主への中間層流出が響く一方、大阪の小選挙区を死守し大きくは動かないが、与党内で選挙調整をしないのなら高市人気に何人か跳ね飛ばされる可能性がある。共産党は立民との協力がなく、小選挙区での見せ場は乏しく、比例でも支持層の高齢化とれいわへの流出が進み、数議席規模にとどまる可能性が高い。ただ、中道連合に失望した立民比例票が流れ込み議席数を維持する可能性もゼロではない。

結局、中道改革連合は「再編の結果」ではなく、「再編を先送りするための仮設ステージ」にすぎない。比例は減らし、小選挙区で勝ち切る条件も乏しい。選挙が終われば仮設は撤去され、残るのは次の再編圧力だ。立民にかかる解体圧力、労働界の再編、そして国民民主を軸とした次の勢力配置――本当の勝負は、そこから始まる。

数字は嘘をつかない。嘘をつくのは、いつも物語のほうである。

まず高市政権下の自民党である。石破政権期に四散した支持層を、「分かりやすい保守」の旗印で一定程度回収しつつあるのは事実だ。参政党に流れていた票は小選挙区では徐々に戻すだろう。一方で、比例区において自民党と書く有権者が急増しているわけではない。結果として、自民は小選挙区で取り戻し、比例では大きく伸びず参院選の参政票がそのまま残って数議席上積むだろう。比例投票先ベースの各種世論調査と青木率を踏まえれば、自民党の議席は、単独過半数233には届き、概ね240台から260前後に収れんする可能性が高い。

問題は、対抗軸とされる中道改革連合だ。立民と公明が組めば票は足し算になる――そうした期待が語られる。たしかに、自民が勝ち、立民が次点につけていた選挙区では、公明票が自民から外れ立民に回れば逆転が起きうる。基礎票を自民5、立民5、公明1とすれば6対5が5対6に転じ、基礎票差が2でも理論上は逆転が成立する。

こうした単純化したモデルを全国に当てはめれば、条件が理想的にそろった場合、最大で数十選挙区規模の逆転が理論上は想定できる。だが、ここには重大な前提抜けがある。共産党との選挙協力が外れる点だ。立民が次点につけていた多くの選挙区は、共産票を含めて初めて「接戦」になっていた。これを差し引けば、逆転の射程に入るのは、多く見積もっても30前後、場合によってはそれ以下にとどまる。式にすれば、

(立民得票+公明由来票)− 共産票 > 自民得票 − 公明由来票

という条件を満たす必要がある。

さらに見落とされがちなのが、公明票の「移動率」である。自公連立時ですら、公明支持層の票が自民候補に100%流れていたわけではない。与党が好調な局面で7割前後、支持率が低迷すれば5割にも届かなかった。まして急造の選挙互助体制において、立民候補に自民時代並みの公明票が安定的に流れると見るのは、現実的とは言い難い。

「半年前まで仏敵としてきた立民を応援し、20数年も連れ添ってきた自民を袖にする。理屈では分かっても、心がついていかない」。学会員の中には、こうした違和感を率直に語る声も少なくない。これは反乱ではない。長年積み重ねてきた価値観が、簡単には上書きできないという、ごく自然な反応である。

過去の投票行動や現場の声を踏まえれば、立民候補に安定的に移動する公明票は、楽観的に見ても過半には届かず、状況次第では3割前後にとどまる可能性が高い。その結果、小選挙区での逆転可能数は当初想定の半分以下に縮む。中道改革連合の成否を左右するのは小選挙区だが、その条件は整っていない。

比例区について立民と公明が現在保有する比例議席は合計でおよそ60台半ばだ。比例投票先ベースの支持率を見る限り、両党が連合を組んだからといって、この総量が増える兆しはなく、現状の支持率ではむしろ減らす方向だ。内部の変動は、公明の現有議席分を確保する約束ならば、元立民議員が割を食うという構図が予想される。

つまり、中道改革連合が議席を伸ばせるかどうかは、比例ではなく小選挙区の競り合いに尽きる。しかし、政権支持率が高止まりし、接戦区そのものが減少する局面では、その勝負どころ自体が限られる。描かれた「逆転の連鎖」は、現実の選挙地図では再現されにくい。

公明党にとって最優先事項は、小選挙区の勝敗以上に比例での現有議席維持だ。これは合理的な判断だが、その分、立民側が小選挙区で大胆に踏み込める余地は狭まる。条件が重なれば、中道連合としての求心力が維持できない130議席台まで後退するシナリオも、確率論としては排除できない。

一方で、静かに存在感を増しているのが国民民主党である。ガソリン減税と所得税減税を掲げ、それを実際に通した点は大きい。比例投票先ベースの支持率は立民に肉薄し、維新を上回る調査もある。この水準が維持され、候補者擁立が進めば、30台半ばの議席規模が視野に入る局面にある。

維新は比例で国民民主への中間層流出が響く一方、大阪の小選挙区を死守し大きくは動かないが、与党内で選挙調整をしないのなら高市人気に何人か跳ね飛ばされる可能性がある。共産党は立民との協力がなく、小選挙区での見せ場は乏しく、比例でも支持層の高齢化とれいわへの流出が進み、数議席規模にとどまる可能性が高い。ただ、中道連合に失望した立民比例票が流れ込み議席数を維持する可能性もゼロではない。

結局、中道改革連合は「再編の結果」ではなく、「再編を先送りするための仮設ステージ」にすぎない。比例は減らし、小選挙区で勝ち切る条件も乏しい。選挙が終われば仮設は撤去され、残るのは次の再編圧力だ。立民にかかる解体圧力、労働界の再編、そして国民民主を軸とした次の勢力配置――本当の勝負は、そこから始まる。

数字は嘘をつかない。嘘をつくのは、いつも物語のほうである。

大阪出直しダブル選挙 ― 2026年01月17日

総選挙と同日に実施される可能性がある大阪府知事・大阪市長の出直しダブル選挙をめぐり、自民党大阪府連は警戒感を強めている。日本維新の会が、選挙を通じて大阪都構想の是非を改めて争点化しようとしていることに対し、自民側は「国の制度として議論される副首都構想と、大阪市を廃止・再編する都構想は本来別次元の問題だ」と指摘する。そのうえで、過去2度にわたり住民投票で否決された経緯を踏まえ、「ダブル選挙という形で都構想の民意を改めて問うのは時期尚早だ」と牽制している。

もっとも、この「時期尚早」という言葉ほど、政治の世界で都合よく使われる表現もない。本当に議論の成熟を欠いているから早すぎるのか。それとも、今このタイミングで争点化されること自体が不都合なだけなのか。そこを意図的に曖昧にしたままでは、賛否の前提となる論点整理そのものが置き去りにされ、議論は容易に本質を外れてしまう。

そもそも今回の争点は、都構想という制度の細部を市民にもう一度“理解させる”ことではない。大阪ではすでに二度、住民投票という極めて重いプロセスを通じて賛否が問われ、その過程で制度論は出尽くしている。いま改めて問われているのは、「二度否決され、政治的に区切りをつけたテーマに、それでも再挑戦する覚悟があるのか」という政治の姿勢そのものだ。今回の選挙で市民が判断するのは、制度の設計図ではなく、再挑戦を引き受ける政治の腹の据わり方である。

結局のところ、副首都を名実ともに機能させようとすれば、現行の自治体制度の延長線上だけでは限界がある。府と市が並立し、それぞれが独立した権限を持つ現行制度のままでは、広域行政の意思決定は分散し、東京に匹敵する中枢機能を担う都市運営は現実的とは言い難い。その限界をどう突破するかという問題意識の中で積み上げられてきたのが、大阪都構想で議論された行政機構改革の考え方だ。基礎自治体の役割を明確にし、広域政策や都市戦略を一元的に担う――この発想は、住民投票で否決されたからといって無意味になったわけではない。副首都を本気で掲げる以上、避けて通れない論点だ。

副首都制度は、その入口としての枠組みにすぎない。実際に機能する副首都をつくるには、都構想で議論されたような権限整理や行政再編を、何らかの形で取り込まざるを得ない。制度としては別物でも、現実の都市運営という観点では、副首都と都構想は切り離せない関係にある。

この延長線上にあるのが、吉村洋文知事が繰り返し語ってきた「道州制まで見通した自治体再編論」だ。都構想はゴールではなく通過点にすぎず、最終的には国・道州・基礎自治体という三層構造へ移行し、中央集権型の国家運営から脱却する――この構想は、短期的な選挙対策というより、日本の統治機構そのものを問い直す長期ビジョンに近い。

この視点に立てば、「副首都制度と都構想は別だから、同時に問うのはおかしい」という自民府連の主張が出てくるのは、政党としての立場を考えれば理解できなくもない。だが、問題は、改革を旗印にしてきた維新の内部からも、同じ言葉をなぞるような異論や難癖が出ている点だ。制度の方向性を共有してきたはずの議員が、「時期尚早」という曖昧な言葉に逃げ込む姿は、率直に言って情けない。

住民投票には制度設計、条例整備、周知期間といった長い準備が必要で、最低でも1年から1年半はかかる。今回のダブル選挙は制度の是非を即断させる場ではなく、「再挑戦に踏み出すかどうか」を市民に問うための入口にすぎない。その前提を理解しながら腰が引けるのだとすれば、それは制度論ではなく、選挙日程への配慮にすぎない。

確かに、議員にとってダブル選挙は厄介だ。総選挙が迫れば地元活動は圧迫され、メディアの注目も首長選に奪われる。しかし、自治体再編や道州制は、目先の選挙事情とは別の時間軸で考えるべきテーマである。東京一極集中を是正し、複数の極を持つ国へと転換するには、現行制度のままでは限界がある。

ダブル選挙が突きつけているのは、制度の是非以上に、「この国の統治構造を変える覚悟があるのか」という問いだ。反対する自由はある。しかし、改革を掲げてきた側が曖昧な言葉で議論から退くなら、それは有権者への裏切りに近い。大阪で問われているのは、誰が本気で未来の構造改革に向き合うのか、その覚悟が問われている。

もっとも、この「時期尚早」という言葉ほど、政治の世界で都合よく使われる表現もない。本当に議論の成熟を欠いているから早すぎるのか。それとも、今このタイミングで争点化されること自体が不都合なだけなのか。そこを意図的に曖昧にしたままでは、賛否の前提となる論点整理そのものが置き去りにされ、議論は容易に本質を外れてしまう。

そもそも今回の争点は、都構想という制度の細部を市民にもう一度“理解させる”ことではない。大阪ではすでに二度、住民投票という極めて重いプロセスを通じて賛否が問われ、その過程で制度論は出尽くしている。いま改めて問われているのは、「二度否決され、政治的に区切りをつけたテーマに、それでも再挑戦する覚悟があるのか」という政治の姿勢そのものだ。今回の選挙で市民が判断するのは、制度の設計図ではなく、再挑戦を引き受ける政治の腹の据わり方である。

結局のところ、副首都を名実ともに機能させようとすれば、現行の自治体制度の延長線上だけでは限界がある。府と市が並立し、それぞれが独立した権限を持つ現行制度のままでは、広域行政の意思決定は分散し、東京に匹敵する中枢機能を担う都市運営は現実的とは言い難い。その限界をどう突破するかという問題意識の中で積み上げられてきたのが、大阪都構想で議論された行政機構改革の考え方だ。基礎自治体の役割を明確にし、広域政策や都市戦略を一元的に担う――この発想は、住民投票で否決されたからといって無意味になったわけではない。副首都を本気で掲げる以上、避けて通れない論点だ。

副首都制度は、その入口としての枠組みにすぎない。実際に機能する副首都をつくるには、都構想で議論されたような権限整理や行政再編を、何らかの形で取り込まざるを得ない。制度としては別物でも、現実の都市運営という観点では、副首都と都構想は切り離せない関係にある。

この延長線上にあるのが、吉村洋文知事が繰り返し語ってきた「道州制まで見通した自治体再編論」だ。都構想はゴールではなく通過点にすぎず、最終的には国・道州・基礎自治体という三層構造へ移行し、中央集権型の国家運営から脱却する――この構想は、短期的な選挙対策というより、日本の統治機構そのものを問い直す長期ビジョンに近い。

この視点に立てば、「副首都制度と都構想は別だから、同時に問うのはおかしい」という自民府連の主張が出てくるのは、政党としての立場を考えれば理解できなくもない。だが、問題は、改革を旗印にしてきた維新の内部からも、同じ言葉をなぞるような異論や難癖が出ている点だ。制度の方向性を共有してきたはずの議員が、「時期尚早」という曖昧な言葉に逃げ込む姿は、率直に言って情けない。

住民投票には制度設計、条例整備、周知期間といった長い準備が必要で、最低でも1年から1年半はかかる。今回のダブル選挙は制度の是非を即断させる場ではなく、「再挑戦に踏み出すかどうか」を市民に問うための入口にすぎない。その前提を理解しながら腰が引けるのだとすれば、それは制度論ではなく、選挙日程への配慮にすぎない。

確かに、議員にとってダブル選挙は厄介だ。総選挙が迫れば地元活動は圧迫され、メディアの注目も首長選に奪われる。しかし、自治体再編や道州制は、目先の選挙事情とは別の時間軸で考えるべきテーマである。東京一極集中を是正し、複数の極を持つ国へと転換するには、現行制度のままでは限界がある。

ダブル選挙が突きつけているのは、制度の是非以上に、「この国の統治構造を変える覚悟があるのか」という問いだ。反対する自由はある。しかし、改革を掲げてきた側が曖昧な言葉で議論から退くなら、それは有権者への裏切りに近い。大阪で問われているのは、誰が本気で未来の構造改革に向き合うのか、その覚悟が問われている。

「推しだから許す」前橋市長選 ― 2026年01月14日

前橋市長選は、不祥事を起こした政治家が再選されたという一点だけでも異例だが、その内側には、地方政治の現在地を象徴する二つの相反する力が同時に働いていた。既婚の市職員とのホテル面会問題で辞職した前市長・小川晶氏は、出直し選挙で再び市長の座に返り咲いた。説明は一貫せず、事実関係についても疑念は残ったままだ。それでも得票率は前回と大きく変わらなかった。しかし、市民が「騙されていた」わけではないという点である。多くの有権者は、小川氏の説明に嘘やごまかしが含まれている可能性を理解していた。SNSでも街頭でも、「本当のことは言っていないだろう」という認識は広く共有されていた。それでも票は入った。この選挙は、納得の結果ではない。承知のうえでの選択だった。

この構図は、兵庫県知事選で斎藤元彦氏が勝利した際の空気とよく似ている。兵庫では、斎藤氏への批判が次第に人格攻撃へと傾き、叩いている側がメディア、県議会、既存政治勢力であることが可視化された。その瞬間、有権者の関心は「何が問題か」から「誰が叩いているのか」へと移った。問題の中身よりも、攻撃の構図そのものへの反発が勝ったのである。

前橋でも同じことが起きた。不祥事後、小川氏を激しく追及したのは、地元メディア、県知事、そして自民党系を中心とする政治勢力だった。倫理を掲げた追及であっても、それが権力側が一斉に叩いている構図に見えた瞬間、市民の感情は反転する。「市長は嘘をついているかもしれない。だが、叩いているのがこの顔ぶれなら話は別だ」。ラブホ問題の是非よりも、メディアと県知事、自民党が一体となって市役所を握り直そうとする姿への拒否感が、投票行動を方向づけた。これは道徳の選択ではなく、力関係への警戒である。

しかし、ここで見落としてはならないのが、もう一つの支持層の存在だ。反権力的な計算とは別に、小川氏をアイドルのように無条件で支持する層が、確実に存在していた。彼らにとって重要なのは、説明の整合性でも倫理でもない。「市長が好きかどうか」だけである。「叩かれていて可哀想」「人柄はいい」「ちいかわ市長だから応援したい」。こうした感情は、批判をすべてアンチの攻撃として処理し、事実確認や検証そのものを拒む。嘘の指摘は足の引っ張りに、説明不足は重箱の隅にすり替えられる。

この妄信的支持は、反権力の投票とは似て非なるものだ。前者が「より嫌な未来を避けるための消極的選択」だとすれば、後者は政治を推し活に変えてしまう危うい態度である。小川氏の親しみやすいキャラクターや、給食費無償化といった分かりやすい政策は、この妄信を強化する装置として機能した。政策は評価ではなく応援材料となり、疑惑は「それでも応援する理由」を固める燃料に変わる。

だが、政治において最も危険なのは、嘘を許すことそのものより、嘘を問わなくなることだ。今回の再選は白紙委任ではない。得票率が伸びていないことが示す通り、多くの市民は条件付きで市長を選んだにすぎない。だが妄信的支持層は、その条件を外そうとする。「勝ったのだから正しかった」「もう蒸し返すな」という圧力が、次の不祥事の芽を摘み取る。

前橋市政はいま二つの視線にさらされている。一つは、嘘を承知で選んだという自覚を持つ冷めた視線。もう一つは、推しを守るという熱に浮かされた視線だ。前者が機能すれば市政は辛うじて緊張感を保つ。後者が支配すれば政治は劣化する。兵庫と前橋が同時に示したのは、権力に反発する民主主義の健全さと、妄信が民主主義を壊す危うさが、同じ選挙に同居しうるという現実である。嘘を見抜いたうえで選ぶことと、嘘をなかったことにすることは、似ているようで決定的に違う。前橋が次に試されるのは、市長ではなく市民自身だ。

この構図は、兵庫県知事選で斎藤元彦氏が勝利した際の空気とよく似ている。兵庫では、斎藤氏への批判が次第に人格攻撃へと傾き、叩いている側がメディア、県議会、既存政治勢力であることが可視化された。その瞬間、有権者の関心は「何が問題か」から「誰が叩いているのか」へと移った。問題の中身よりも、攻撃の構図そのものへの反発が勝ったのである。

前橋でも同じことが起きた。不祥事後、小川氏を激しく追及したのは、地元メディア、県知事、そして自民党系を中心とする政治勢力だった。倫理を掲げた追及であっても、それが権力側が一斉に叩いている構図に見えた瞬間、市民の感情は反転する。「市長は嘘をついているかもしれない。だが、叩いているのがこの顔ぶれなら話は別だ」。ラブホ問題の是非よりも、メディアと県知事、自民党が一体となって市役所を握り直そうとする姿への拒否感が、投票行動を方向づけた。これは道徳の選択ではなく、力関係への警戒である。

しかし、ここで見落としてはならないのが、もう一つの支持層の存在だ。反権力的な計算とは別に、小川氏をアイドルのように無条件で支持する層が、確実に存在していた。彼らにとって重要なのは、説明の整合性でも倫理でもない。「市長が好きかどうか」だけである。「叩かれていて可哀想」「人柄はいい」「ちいかわ市長だから応援したい」。こうした感情は、批判をすべてアンチの攻撃として処理し、事実確認や検証そのものを拒む。嘘の指摘は足の引っ張りに、説明不足は重箱の隅にすり替えられる。

この妄信的支持は、反権力の投票とは似て非なるものだ。前者が「より嫌な未来を避けるための消極的選択」だとすれば、後者は政治を推し活に変えてしまう危うい態度である。小川氏の親しみやすいキャラクターや、給食費無償化といった分かりやすい政策は、この妄信を強化する装置として機能した。政策は評価ではなく応援材料となり、疑惑は「それでも応援する理由」を固める燃料に変わる。

だが、政治において最も危険なのは、嘘を許すことそのものより、嘘を問わなくなることだ。今回の再選は白紙委任ではない。得票率が伸びていないことが示す通り、多くの市民は条件付きで市長を選んだにすぎない。だが妄信的支持層は、その条件を外そうとする。「勝ったのだから正しかった」「もう蒸し返すな」という圧力が、次の不祥事の芽を摘み取る。

前橋市政はいま二つの視線にさらされている。一つは、嘘を承知で選んだという自覚を持つ冷めた視線。もう一つは、推しを守るという熱に浮かされた視線だ。前者が機能すれば市政は辛うじて緊張感を保つ。後者が支配すれば政治は劣化する。兵庫と前橋が同時に示したのは、権力に反発する民主主義の健全さと、妄信が民主主義を壊す危うさが、同じ選挙に同居しうるという現実である。嘘を見抜いたうえで選ぶことと、嘘をなかったことにすることは、似ているようで決定的に違う。前橋が次に試されるのは、市長ではなく市民自身だ。

探査船レアアース求め出航 ― 2026年01月13日

地球深部探査船「ちきゅう」が、清水港を静かに離れた。向かう先は南鳥島沖、日本の排他的経済水域(EEZ)。水深6000メートルの海底に眠る「レアアース泥」を試験的に掘削するためだ。日本が十年以上温めてきた“切り札”が、ついに実海域で試される段階に入った。今回検証されるのは、船上から海水を送り込み、泥を流動化させて吸い上げる新方式である。仕組み自体は単純だが、世界最深クラスの水深で安定運用できる国は存在しない。成功すれば、日本は「深海採鉱」という未踏領域で、事実上の先行者となる。

南鳥島のレアアース泥は、世界的に見ても突出した高品位を誇る。1トンの泥に含まれるレアアース酸化物は1〜4キロ。濃集層では4キロ超も確認されている。しかし、現実は厳しい。水深6000メートル級での採泥コストは1トンあたり3〜6万円、精製まで含めれば7〜12万円に達する。NdPr酸化物の市況価格を基準にすれば、泥1トンの資源価値は1.2〜4.7万円。つまり、濃集層をピンポイントで狙えなければ、赤字は避けられない。

それでも日本がこの計画を進める理由は中国である。中国は世界のレアアース生産・精製の7〜9割を握り、供給を外交カードとして使ってきた。近年も米中対立の激化を背景に、輸出管理強化や供給制限をちらつかせている。半導体、EV、風力発電、さらには兵器システムまで、現代国家の中枢はレアアース抜きでは成り立たない。その供給を他国の判断に委ね続けること自体が、戦略的リスクなのである。

南鳥島プロジェクトの本質は、採算性ではない。これは民間企業が単独で挑める事業ではない。初期投資は巨額、技術リスクは世界最高水準、立ち上がりの数年間は赤字が確実だ。だからこそ、国が基盤技術と初期投資を引き受け、民間が運用と効率化を担う――航空・宇宙産業と同じ二段構えが不可欠となる。

ただし、ここで一つ、決定的な教訓がある。国産旅客機計画(MRJ/SpaceJet)の撤退である。MRJでは、「国産初のジェット旅客機」という政治的看板が先行し、技術と市場の判断に過度な介入が重なった。仕様変更は迷走し、認証戦略は後手に回り、現場の技術者は疲弊した。結果として、商業機に不可欠な顧客信頼を失い、撤退という最悪の結末を迎えた。これは、政治と技術現場の距離感を誤った国家プロジェクトが、いかに脆いかを示す典型例だ。

南鳥島のレアアース泥で、同じ過ちを繰り返してはならない。国家戦略として支える覚悟は必要だが、現場の技術判断と失敗を許容する余地を奪ってはならない。問われているのは、「儲かるかどうか」ではなく、「採算が取れる日まで、国家として耐えられるか」である。

中国依存を減らし、海洋国家としての主権と技術力を積み上げる。その価値は、単年度の収支表には載らない。世界最深クラスの採鉱技術を手にするのか。それともまた、看板だけが先行した“宝の持ち腐れ”に終わるのか。南鳥島の海底に眠る泥は、日本の覚悟そのものを静かに問いかけている。

南鳥島のレアアース泥は、世界的に見ても突出した高品位を誇る。1トンの泥に含まれるレアアース酸化物は1〜4キロ。濃集層では4キロ超も確認されている。しかし、現実は厳しい。水深6000メートル級での採泥コストは1トンあたり3〜6万円、精製まで含めれば7〜12万円に達する。NdPr酸化物の市況価格を基準にすれば、泥1トンの資源価値は1.2〜4.7万円。つまり、濃集層をピンポイントで狙えなければ、赤字は避けられない。

それでも日本がこの計画を進める理由は中国である。中国は世界のレアアース生産・精製の7〜9割を握り、供給を外交カードとして使ってきた。近年も米中対立の激化を背景に、輸出管理強化や供給制限をちらつかせている。半導体、EV、風力発電、さらには兵器システムまで、現代国家の中枢はレアアース抜きでは成り立たない。その供給を他国の判断に委ね続けること自体が、戦略的リスクなのである。

南鳥島プロジェクトの本質は、採算性ではない。これは民間企業が単独で挑める事業ではない。初期投資は巨額、技術リスクは世界最高水準、立ち上がりの数年間は赤字が確実だ。だからこそ、国が基盤技術と初期投資を引き受け、民間が運用と効率化を担う――航空・宇宙産業と同じ二段構えが不可欠となる。

ただし、ここで一つ、決定的な教訓がある。国産旅客機計画(MRJ/SpaceJet)の撤退である。MRJでは、「国産初のジェット旅客機」という政治的看板が先行し、技術と市場の判断に過度な介入が重なった。仕様変更は迷走し、認証戦略は後手に回り、現場の技術者は疲弊した。結果として、商業機に不可欠な顧客信頼を失い、撤退という最悪の結末を迎えた。これは、政治と技術現場の距離感を誤った国家プロジェクトが、いかに脆いかを示す典型例だ。

南鳥島のレアアース泥で、同じ過ちを繰り返してはならない。国家戦略として支える覚悟は必要だが、現場の技術判断と失敗を許容する余地を奪ってはならない。問われているのは、「儲かるかどうか」ではなく、「採算が取れる日まで、国家として耐えられるか」である。

中国依存を減らし、海洋国家としての主権と技術力を積み上げる。その価値は、単年度の収支表には載らない。世界最深クラスの採鉱技術を手にするのか。それともまた、看板だけが先行した“宝の持ち腐れ”に終わるのか。南鳥島の海底に眠る泥は、日本の覚悟そのものを静かに問いかけている。

がんを食い殺す細菌 ― 2026年01月11日

「がんを食い殺す細菌が見つかった」。そう聞けば眉に唾をつけたくなるが、これは眉唾でも怪談でもない。ニホンアマガエルの腸内から、がん組織にだけ選択的に集まり、腫瘍を破壊する細菌が発見されたのだ。北陸先端科学技術大学院大学の都英次郎教授らによる報告は、がん治療の常識を静かに、しかし確実に揺さぶっている。この細菌は、マウスに静脈注射すると腫瘍内部の低酸素環境に集積し、正常な臓器にはほとんど定着しない。腫瘍内で直接細胞を破壊するだけでなく、免疫を活性化するという“二段構え”の攻撃を仕掛ける点も特徴だ。副作用が問題になりがちな抗がん剤や免疫療法と比べ、安全性の高さが示唆されているのは大きい。忘れられかけていた「細菌療法」が、再び現実の治療選択肢として浮上してきた瞬間である。

実は、細菌をがん治療に使う試みは150年以上前にまで遡る。だが近年、腫瘍にだけ集まる天然細菌の存在が相次いで明らかになり、研究は机上の空論から実装フェーズへと移りつつある。海洋細菌フォトバクテリウム・アングスタムに続く今回の成果は、日本の生物多様性が医療資源として持つ潜在力を端的に示す象徴的な例だ。

もっとも、ここからが日本の「いつもの問題」である。世界級の発見が、そのまま世界を変える治療法になるとは限らない。日本は基礎研究では強いが、臨床応用へ橋渡しするトランスレーショナル研究が決定的に弱い。生きた細菌を医薬品として扱うには、GMP準拠の製造設備、厳格な毒性試験、環境影響評価、そして規制当局との継続的な対話が不可欠だ。しかし国内には、これらを一貫して担える拠点が限られている。資金調達力も乏しく、数百億円規模の投資が前提となる細菌療法では、研究成果が海外に流出しやすい構造が温存されてきた。

対照的なのが米国である。腫瘍選択性細菌や腫瘍溶解ウイルスの臨床試験はすでに複数進行し、FDAは前例がなくとも科学的合理性があれば早期臨床入りを認める。大学、ベンチャー、投資家が迅速に連携し、「まず試す」文化が根付いている。その結果、「発見は日本、開発と利益は海外」という構図が、何度も繰り返されてきた。

では、今回も同じ道を辿るのか。必ずしも、そうとは言い切れない。アマガエルの腸内細菌は、腫瘍選択性と安全性を兼ね備えた天然細菌であり、過度な遺伝子改変を施さずとも、弱毒化処理によって早期臨床入りが視野に入る。これは、日本が主導権を握れる数少ない条件が揃ったケースでもある。生菌医薬に特化した研究・製造拠点を整備し、PMDAが明確な早期承認ルートを示せば、基礎研究の成果を国内で育てる道は開ける。日米共同で臨床試験を進め、日本は菌株、製造技術、知的財産で主導権を確保する――そんな現実的な戦略も描ける。

がん治療は、もはや万能薬を探す時代ではない。患者ごとに異なる病態に、異なる武器をどう組み合わせるかの時代である。ウイルスや細菌という「生きた薬」を社会にどう実装するかは、日本の医療技術力だけでなく、制度設計力そのものを映し出す。アマガエルの腹の中に眠っていた細菌は、単なる生物学的発見ではない。それは、日本が再び「発見するだけの国」で終わるのか、それとも治療を生み出す国へ踏み出せるのかを問いかけている。

実は、細菌をがん治療に使う試みは150年以上前にまで遡る。だが近年、腫瘍にだけ集まる天然細菌の存在が相次いで明らかになり、研究は机上の空論から実装フェーズへと移りつつある。海洋細菌フォトバクテリウム・アングスタムに続く今回の成果は、日本の生物多様性が医療資源として持つ潜在力を端的に示す象徴的な例だ。

もっとも、ここからが日本の「いつもの問題」である。世界級の発見が、そのまま世界を変える治療法になるとは限らない。日本は基礎研究では強いが、臨床応用へ橋渡しするトランスレーショナル研究が決定的に弱い。生きた細菌を医薬品として扱うには、GMP準拠の製造設備、厳格な毒性試験、環境影響評価、そして規制当局との継続的な対話が不可欠だ。しかし国内には、これらを一貫して担える拠点が限られている。資金調達力も乏しく、数百億円規模の投資が前提となる細菌療法では、研究成果が海外に流出しやすい構造が温存されてきた。

対照的なのが米国である。腫瘍選択性細菌や腫瘍溶解ウイルスの臨床試験はすでに複数進行し、FDAは前例がなくとも科学的合理性があれば早期臨床入りを認める。大学、ベンチャー、投資家が迅速に連携し、「まず試す」文化が根付いている。その結果、「発見は日本、開発と利益は海外」という構図が、何度も繰り返されてきた。

では、今回も同じ道を辿るのか。必ずしも、そうとは言い切れない。アマガエルの腸内細菌は、腫瘍選択性と安全性を兼ね備えた天然細菌であり、過度な遺伝子改変を施さずとも、弱毒化処理によって早期臨床入りが視野に入る。これは、日本が主導権を握れる数少ない条件が揃ったケースでもある。生菌医薬に特化した研究・製造拠点を整備し、PMDAが明確な早期承認ルートを示せば、基礎研究の成果を国内で育てる道は開ける。日米共同で臨床試験を進め、日本は菌株、製造技術、知的財産で主導権を確保する――そんな現実的な戦略も描ける。

がん治療は、もはや万能薬を探す時代ではない。患者ごとに異なる病態に、異なる武器をどう組み合わせるかの時代である。ウイルスや細菌という「生きた薬」を社会にどう実装するかは、日本の医療技術力だけでなく、制度設計力そのものを映し出す。アマガエルの腹の中に眠っていた細菌は、単なる生物学的発見ではない。それは、日本が再び「発見するだけの国」で終わるのか、それとも治療を生み出す国へ踏み出せるのかを問いかけている。